皆さんこんにちは。

今回は「日米修好通商条約」と「将軍継嗣問題」について解説します。

歴史好きな方は、幕末の面白さを既に感じているかもしれませんね笑

いよいよ本格的に幕末の動乱期に入っていきます。

ペリー来航により時代が動いていく瞬間を見ていきましょう!

↓前回までの流れを知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

井伊直弼の大老就任

1854年にアメリカと「日米和親条約」を締結し、下田と函館を開港しました。

これは通商が目的ではなく、「薪水給与と難破民」の保護の為でした。

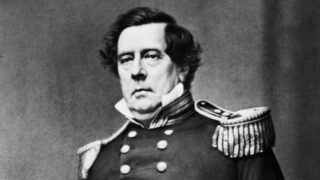

アメリカの初代駐日総領事である「タウンゼント・ハリス」は、日本に対し通商条約の締結を強く求めました。

〈ハリス:Wikimedia Commons〉

通商に拘ったのは、イギリスやフランスなどに貿易の利益を独占されるのを危惧したからです。

アメリカが先行利益を獲得したかったのが本音なのです。

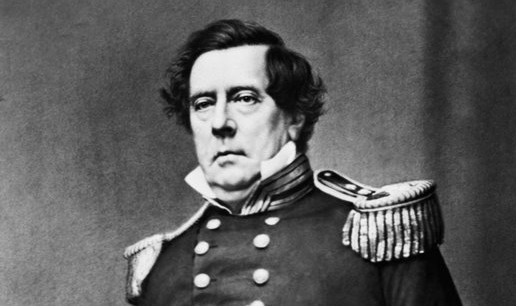

アメリカの圧力に耐えかねた老中首座の「堀田正睦」は、通商条約の締結を約束しました。

〈堀田正睦:Wikimedia Commons〉

しかし日米通商条約の調印にあたり、朝廷の勅許(天皇の許可)を得ようとしました。

しかし孝明天皇は「外国の勢力に屈して開国するのは恥」として強く反対し、勅許を出しませんでした。

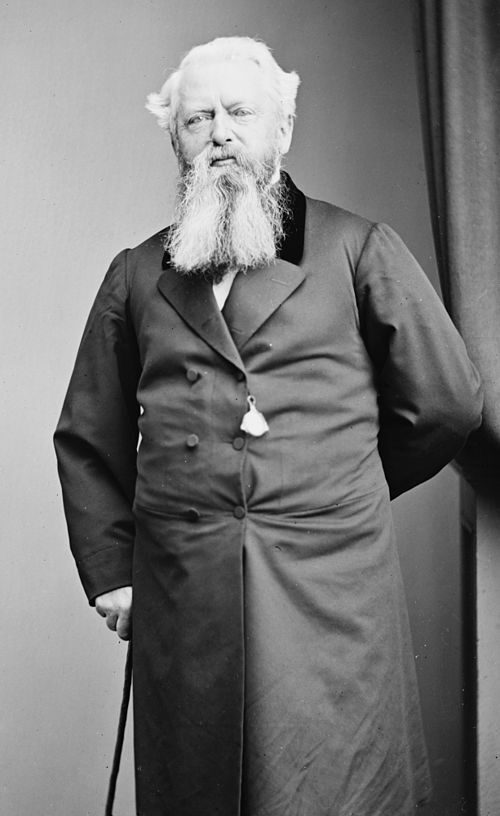

外国と朝廷の板挟みになった幕府は、大老に「井伊直弼」を据え対応を求めました。

〈井伊直弼:Wikimedia Commons〉

しかし「井伊直弼」に代わっても、アメリカと天皇との板挟み状態が解決された訳ではありません。

天皇を時間をかけて説得する予定でしたが、海外情勢が許しません。

清がイギリス・フランスに「アロー戦争」に敗北して植民地化が加速し、ハリスは「日本も清のようになっていいのか」と脅してきました。

「井伊直弼」は遂に腹を括ります。

日米修好通商条約

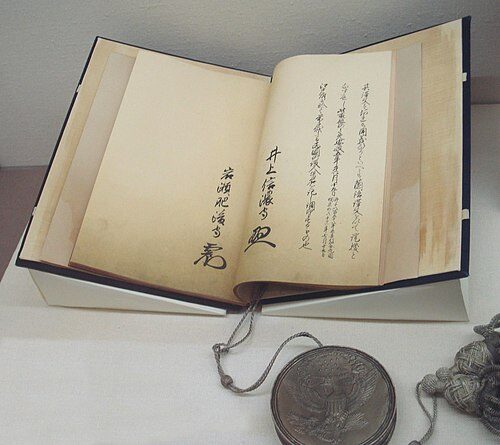

1858年に井伊直弼は、天皇の勅許を得ないまま「日米修好通商条約」に調印しました。

〈日米修好通商条約:Wikimedia Commons〉

天皇の許可を得ずに条約に調印したので、「無勅許調印」と言います。

最初にアメリカと結んだ後、結局欧米列強とも同じ内容の条約を締結しました。

日米修好通商条約の内容を纏めます。

- ①横浜・長崎・新潟・神戸・箱館の開港(当時は「函館」ではなく「箱館」)

- ②江戸と大阪に外国人居留地の設置

- ③関税自主権の欠如(輸出入品の税率を自由に決められない)

- ④領事裁判権の承認(外国人が日本で罪を犯しても日本の法律で裁けない)

- ⑤アメリカに片務的最恵国待遇の承認

絶対に覚える事は、日本に一方的な義務が多い「不平等条約」だという事です。

「関税自主権の欠如」と「領事裁判権の承認」は、日本に圧倒的に不利な内容です。

明治に入ると条約改正を目指し続けるので、この条約が原因だと覚えておきましょう。

「片務的最恵国待遇」とは、「日本がA国と不平等な条約を結んだ時、A国の待遇がアメリカよりも良いなら、アメリカもA国と同じ待遇になる」という、非常にクソみたいな内容です。

日米修好通商条約より、日本は欧米列強との本格的な通商関係に入ったのです。

余談ですが、1859年から本格的に貿易が始まります。

しかし数年経つと、一番の貿易相手国はアメリカからイギリスに代わりました。

アメリカは「南北戦争」が勃発し、日本との貿易してる暇が無くなったからです。

主な輸入品は絹織物・綿織物で、輸出品は生糸でした。

将軍継嗣問題

井伊直弼が日米修好通商条約に調印している同時期に、「将軍継嗣問題(けいしもんだい)」が起きていました。

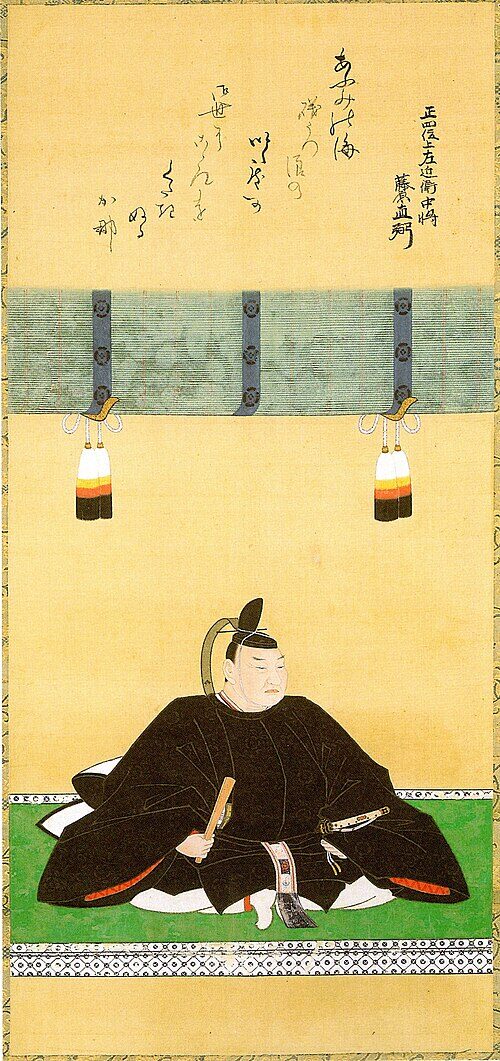

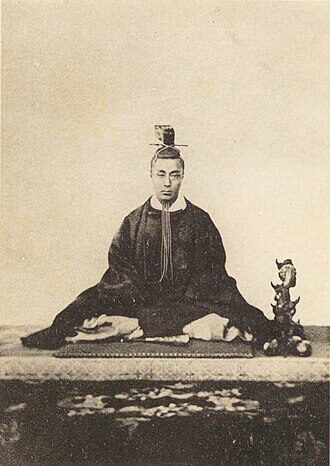

13代将軍の「徳川家定」は病弱であり子供に恵まれなかった為、次の将軍を誰にするかで揉めていたのです。

〈徳川家定:Wikimedia Commons〉

次の将軍の候補は、二人に絞られていました。

一橋慶喜(ひとつばし よしのぶ)※のちの徳川慶喜

〈一橋慶喜:Wikimedia Commons〉

水戸藩の「徳川斉昭」の七男。

聡明で幼い頃から学問にも優れており、大きな期待を寄せられてきました。

第12代将軍の「徳川家慶」から「慶」の字を貰っています。

〈徳川家慶:Wikimedia Commons〉

開明的な思想をもっていた 幕府改革を進めようとする「一橋派」が支持しました。

支持者は「越前の松平慶永、薩摩の島津斉彬、土佐の山内容堂など有力大名、朝廷や尊王攘夷派の公家」などです

徳川慶福(よしとみ)※のちの徳川家茂

〈徳川慶福:Wikimedia Commons〉

紀伊藩主であり将軍家に近い血筋で、伝統を重んじる「南紀派」が支持していました。

支持者は「井伊直弼ら譜代大名」です。

非常に揉めた将軍継嗣問題ですが、井伊直弼の大老就任によって「徳川慶福」に決定します。

強引に解決したため、一橋派から非常に大きな反感を買いました。

安政の大獄と桜田門外の変

「井伊直弼」は文武両道で茶道にも通じ、大老に文句なしの人物でした。

しかし「将軍継嗣問題」と「日米修好通商条約」の問題を強引に解決した事で、非常に多くの反感を買いました。

「井伊直弼」は敵対勢力をパワープレイで排除します。

政策に反対した公家や一橋派の大名、攘夷派の志士を100人以上処罰しました。

時の年号を取って、「安政の大獄(あんせいのたいごく)」と言います。

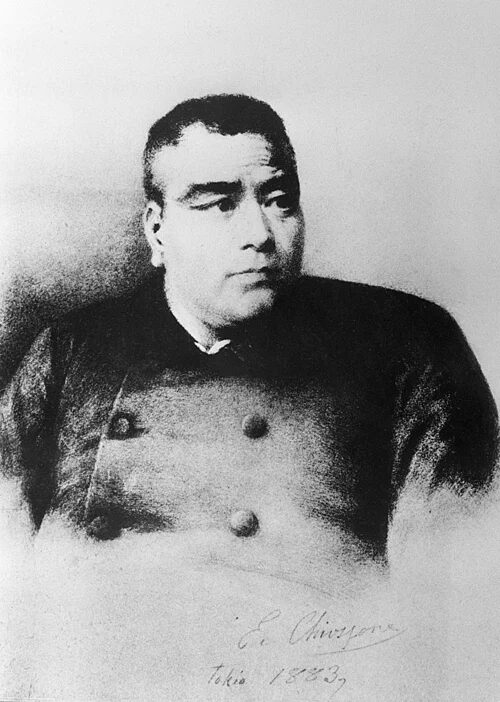

一橋派として活動していた「西郷隆盛」も島流しにされています。

〈西郷隆盛:Wikimedia Commons〉

しかし「安政の大獄」は当然反発も大きく、遂に幕府を揺るがす大事件が起こります。

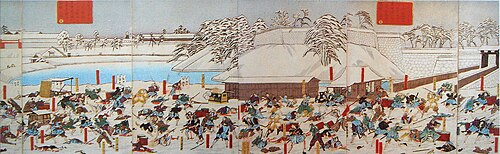

1860年、「桜田門外の変」の勃発です。

〈桜田門外の変:Wikimedia Commons〉

水戸浪士によって「井伊直弼」が桜田門で暗殺された事件です。

〈桜田門:Wikimedia Commons〉

水戸藩は一橋派の中心勢力で、「孝明天皇」と連携を進めていた藩でした。

水戸藩の浪士は「井伊直弼」の違勅調印に激怒し、暗殺を計画したのです。

大老が暗殺される全体未聞の事態に幕府は混乱し、幕府を纏められる人物は存在しなくなってしまいました。

世間では徐々に、天皇を中心に国を作り直そうとする「尊王」と、外国人を排除しようと考える「攘夷」の考えが結び付き、「尊皇攘夷」の考えが浸透していきました。

「尊皇攘夷」に対し幕府は権威を取り戻すべく、「公武合体」の政策を打ち出し対抗していきます。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!