皆さんこんにちは!

今回は「黒船来航」と「日米和親条約」についてお話します!

日本史的には黒船の来航から、「幕末」と言われる事が多いです。

激動の時代の幕開けとなった、黒船の来航から見ていきましょう!

↓ペリー来航と同時期の将軍時に老中として活躍した水野忠邦について知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

ペリー来航と幕末の始まり

〈1853年 6月 ペリー 浦賀に来航〉

「水野忠邦」の失脚後、25歳で老中首座に就任した「阿部正弘」が幕政を主導していました。

〈阿部正弘:Wikimedia Commons〉

そんな中、大事件が起こります。

なんとアメリカが開国を迫りに、日本に向かっているという情報が幕府に入りました。

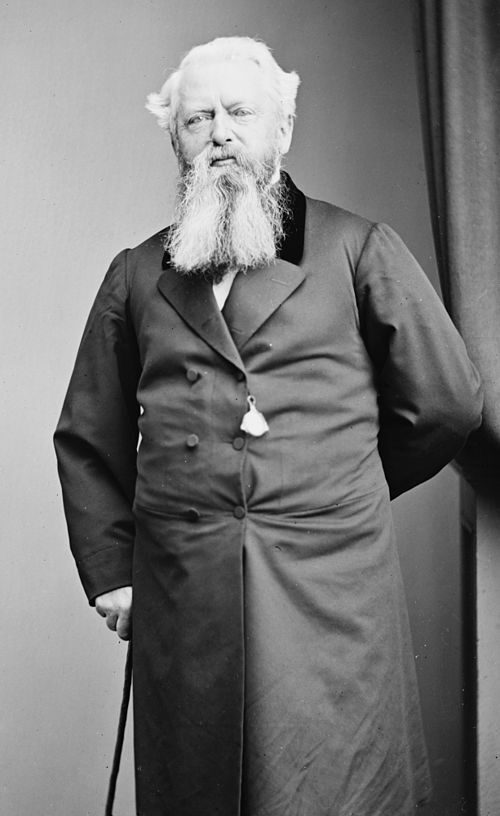

1853年6月、アメリカの東インド艦隊司令長官「マシュー・ペリー」が軍艦4隻を率いて、浦賀に来航します。

〈マシュー・ペリー:Wikimedia Commons〉

浦賀は神奈川県の右下です。

この来航は「オランダ風説書」によって事前に情報を得ていましたが、巨大な黒船が4隻で来航する事は知りませんでした。

軍艦4隻の内2隻は蒸気船であり、産業革命を経た圧倒的な文明の差に、日本人は驚愕したようです。

ちなみにペリー来航から、幕末という時代に突入します。

当時の幕府はオランダ・琉球・中国・蝦夷以外は貿易をしない方針を取っており、来航したペリーに対し長崎に行けと命令しましたが、無視して上陸してきました。

「友好・通商・薪水給与・難破民の保護」を要求し、翌年の再来を予告して一度立ち去りました。

前代未聞の事態に、幕府はすぐに答えを出せませんでした。

答えを出すのに躊躇した理由は、清(中国)がイギリスに「アヘン戦争」でボロ負けしたのを知っていたからです。

今の幕府の力で海外を敵に回して戦争しても、負ける事は分かり切っています。

ペリー来航の対応を巡って意見が分かれましたが、「阿部正弘」はあくまで「国論の形成」を優先し、各藩や朝廷、譜代・外様・旗本に至るまで多くの意見を取り入れました。

アメリカが開国を迫った理由

なぜペリーが来たのかを確認しておきます。

彼は「友好・通商・薪水給与・難破民の保護」を要求してきました。

アメリカは当時、産業革命の影響で大量の油を必要としており、特に鯨の油を必要としていました。

太平洋で鯨の漁する時の燃料補給や休憩の場所として、日本を利用したかったのです。

「アメリカの船が日本近くで遭難した時に助けてほしい」という目的もありました。

上記の内容は「薪水給与・難破民の保護」ですが、貿易が出来れば国の利益が上がると考え、「友好・通商」も求めてきたのです。

外国対立しても勝てないと考えた幕府は、開国に踏み切る決心を固めました。

開国にあたり海防に注力し、江戸湾の砲台建設(お台場の築造)など、江戸の防御を固める事も決まりました。

〈1853年 徳川家定 将軍就任〉

ペリー来航で国内が混乱する中、12代将軍の「徳川家慶」が死去しました。

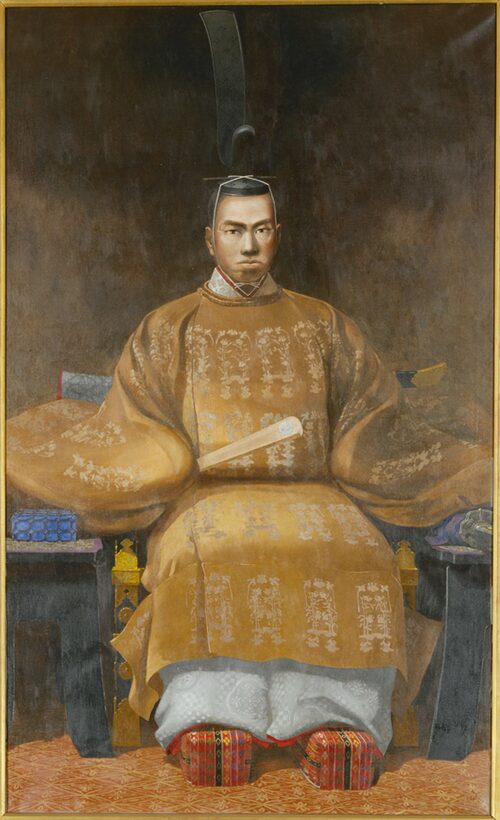

〈徳川家慶:Wikimedia Commons〉

第13代将軍に就任したのは、息子の「徳川家定」です。

〈徳川家定:Wikimedia Commons〉

彼は障害を持っており病弱で、国内の動乱を纏める力は全くありませんでした。

「徳川家定」の時代には「老中首座」や「大老」といった幕府の重臣達が、国内を率いていきます。

〈1854年 日米和親条約 締結〉

ペリーは軍艦7隻を率いて来航し、横浜を大砲の射程圏内に入れて会見しました。

「日米和親条約」が結ばれ、日本は遂に200年以上続いた鎖国を終わらせました。

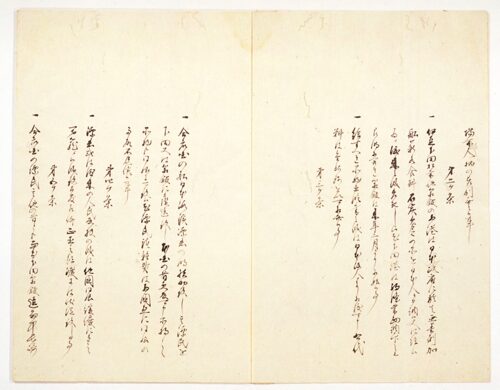

〈日米和親条約:Wikimedia Commons〉

日米和親条約で決まった内容を以下に纏めます。

下田(静岡県)と箱館(北海道)を開港する(燃料補給路の確保)

アメリカの船に水や食料、石炭などを提供する

アメリカの領事館を日本に置く

難破民を保護し、国に送り返す

アメリカに片務的最恵国待遇の承認

「片務的最恵国待遇」とは、「日本がA国と不平等な条約を結んだ時、A国の待遇がアメリカよりも良いなら、アメリカもA国と同じ待遇になる」という、非常にクソみたいな内容です。

日本は交渉の場で「通商」を議題から外す事に成功します。

「日米和親条約」では、「薪水給与・難破民の保護・友好」が決まりましたが、まだ本格的な「通商(物の売り買い)」は内容に盛り込まれていないと覚えておいてください。

開国後の社会の混乱

〈1855年 堀田正睦 老中首座就任〉

日米和親条約の後、イギリス・ロシア・オランダなどとも同じような条約を結び、全面的に日本は「開国」しました。

老中首座の「阿部正弘」は適任者に後を任せます。

後任には「堀田正睦(ほったまさよし)」という海外の情勢に詳しい人物が老中首座に就任しました。

〈堀田正睦:Wikimedia Commons〉

開国により外国人が日本に来るようになり、西洋の文化や技術が入り始めます。

しかし、日本国内では「外国に押し負けた」と、不満の声が広がります。

日本から外国人を追い出す攘夷(じょうい)論が、徐々に展開されるようになりました。

〈1856年 ハリス 下田に着任〉

日本の攘夷論などお構い無しに、「日米和親条約」では領事館を置くと決められました。

「日米和親条約」の規定通り、アメリカ人の「ハリス」が領事として着任しました。

〈ハリス:Wikimedia Commons〉

「ハリス」は開港したばかりの下田に住み、幕府に対して「通商しろ」と何度も要求しました。

幕府は最初、この要求を拒んでいました。

外国との自由な貿易を始めると、日本の経済や社会が混乱する可能性を危惧していたからです。

しかし、1856年頃からイギリスやフランスなどの列強国も日本に圧力をかけ始め、幕府は段々追いつめられていきます。

「堀田正睦」は通商は最早仕方ないと考えていましたが、一応天皇の許可を得ておきたいと考え時間を貰いました。

堀田正睦は直々に京都に赴き天皇の許可を取りに行きましたが、なんと許可はおりませんでした。

この時の「孝明天皇」は外国嫌いで有名で、開国に断固反対の立場でした。

〈孝明天皇:Wikimedia Commons〉

「孝明天皇」は「日本は古来から神の国であり、外国の勢力に屈して通商するのは恥である。」との理由で、通商を却下しました。

通商を迫る外国と、外国人を追い出したい天皇との間で、幕府は板挟みにの状態になってしまうのでした。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!