皆さんこんにちは!

今回は文化史シリーズ第4弾、平安時代の弘仁・貞観文化を解説します!

平安時代の文化と聞くと、貴族の華やかな文化を思い浮かべる方が多いと思います。

和歌や仮名文字などの華やかな文化は「国風文化」と言い、平安時代の中期に栄えた文化です。

今回は平安時代初期に栄えた、弘仁・貞観文化を詳しく見ていきます!

↓奈良時代の文化を復習したい方は、こちらをご覧ください!!↓

弘仁・貞観文化とは?

時期・中心地・背景

弘仁・貞観文化の最盛期は、9世紀です。

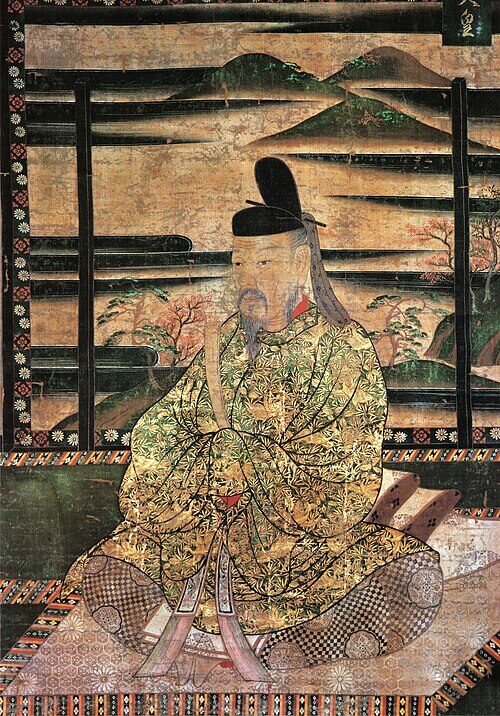

「桓武天皇・嵯峨天皇」の時代を中心に発展しました。

〈桓武天皇:Wikimedia Commons〉

〈嵯峨天皇:Wikimedia Commons〉

平安時代の都である「平安京」が中心地です。

遣唐使の派遣による、晩唐文化の流入が文化発展のキッカケです。

特色

- 密教の影響で山岳地帯に伽藍造営、密教彫刻・密教絵画が登場

- 唐の影響で、唐風の書が生まれる

- 漢詩文が発達

平安仏教

最澄・空海

「桓武天皇」に遣唐使に取り立てられた事で、日本史を変えた2人の天才です。

彼らの詳細を表にしたので、こちらをご覧ください!

| 項目 | 最澄(さいちょう) | 空海(くうかい) |

|---|---|---|

| 生没年 | 767~822年 | 774~835年 |

| 出身地 | 近江(滋賀県) | 讃岐(香川県) |

| 遣唐使 | 804年に唐へ | 同じく804年に唐へ |

| 学んだ宗派 | 天台宗 | 真言宗 |

| 中心寺院 | 比叡山延暦寺(ひえいざん えんりゃくじ) | 高野山金剛峯寺(こうやさん こんごうぶじ) |

| 教えの中心 | 一乗思想(すべての人が仏になれる) | 即身成仏(生きながら仏になれる) |

| 別名・尊称 | 伝教大師(でんぎょうだいし) | 弘法大師(こうぼうだいし) |

| 著作 | 顕戒論(820年成立) 南都六宗の反対に対し、大乗戒壇設立の正統性を記した | 三教指帰(797年成立) 「仏教」が「儒教」・「道教」よりも優れていると説く |

| 特徴 | 戒律を重視、僧侶の独立(大乗戒)を主張 | 儀礼・呪文・修法などの密教的実践を重視 |

| 国家との関係 | 桓武天皇の信任を得て延暦寺を開く | 嵯峨天皇に重用され、教王護国寺(東寺)を与えられる |

| 密教 | 最澄の弟子の円仁・円珍が密教化を進める | 本来密教であり、加持祈祷が中心 |

| 密教の別名 | 台密 | 東密 |

| 関連する項目 | 円仁と円珍が対立し、寺門派(円仁)と山門派(円珍)に分裂 | 庶民教育のための綜藝種智院の設立 |

| 後世の影響 | 法然・親鸞・道元・日蓮・栄西が比叡山で学び、鎌倉新仏教を生む | 密教文化(曼荼羅・護摩・儀式)を日本に根付かせる |

最澄

〈最澄:Wikimedia Commons〉

始めた宗派:天台宗

中心のお寺:比叡山延暦寺(滋賀県)

〈比叡山延暦寺:Wikimedia Commons〉

考え方:すべての人に仏になれる可能性がある

著作:顕戒論(820年成立)

最初空海と仲良しでしたが、喧嘩して絶縁状態になりました(笑)

最澄は唐から帰国した後、天台宗を開きました。

天台宗は「一部の人だけでなく全員が仏になれるので、その為に毎日仏教の修行をしましょう!」という考え方です。

天台宗は本来、「密教」ではありません。

しかし、「最澄」の弟子である「円仁」・「円珍」が密教化を進めました。

〈円仁:Wikimedia Commons〉

〈円珍:Wikimedia Commons〉

空海

〈空海:Wikimedia Commons〉

「弘法筆を選ばず」の「弘法」は空海を指します。

始めた宗派:真言宗

中心のお寺:高野山金剛峰寺(和歌山県)

〈高野山金剛峰寺:Wikimedia Commons〉

考え方:生きたまま仏になれる

著作:三教指帰(797年成立)

最澄の弟子が空海の元に勉強に行くと、魅力的すぎて帰ってこなかったと伝わっています。

空海は唐から帰国した後、真言宗を開きました。

空海の考え方は、「「死後の世界を期待してもしょうがない」です。

生きている内にご利益があるからこそ意味があるという考えの元、真言宗を始めたのです。(筆者もそう思う、死後じゃなくて今利益が欲しいよね)

真言宗は天台宗と同様、毎日修行する事が良いとされています。

「真言宗」は元から「密教」の考え方です。

仏像

弘仁・貞観文化の仏像の特徴は、「一木造」です。

その名の通り、一本の木を削り仏像を完成させます。

その為ミスが許されません。

観心寺如意輪観音像

これだけは覚えてくれ!って言える程、弘仁・貞観文化を代表する仏像です。

密教の神秘的な雰囲気を漂わせています。

〈観心寺如意輪観音像:河内長野市HP〉

「観心寺」は大阪にあります。

〈観心寺:Wikimedia Commons〉

薬師寺僧形八幡神像

「僧形八幡神像」=「僧侶の姿形をもって表された八幡神の像」を指します。

「神仏習合」によって神像が作られました。

「神仏習合」=「日本古来の神と外来宗教である仏教とを結びつけた信仰」を指します。

寺院に神が祀られるなど、神道と仏教の境界が曖昧になっていたのです。

現代を生きる我々も、神様と仏様の違いって曖昧ですよね。

〈薬師寺僧形八幡神像:Wikimedia Commons〉

「薬師寺」は奈良県にあります。

〈薬師寺:Wikimedia Commons〉

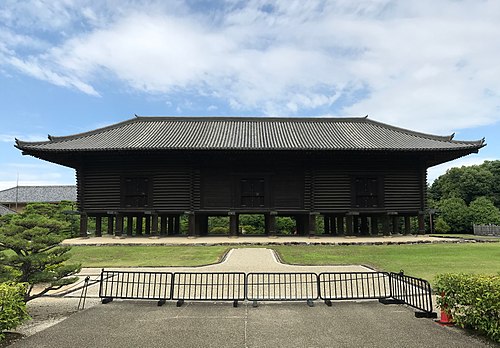

教王護国寺講堂五大明王像

中心に座っているのが「不動明王」です。

その周りに「軍荼利明王」・「「金剛夜叉明王」・「大威徳明王」・「降三世明王」が安置されています。

密教の世界観が色濃く映し出されています。

〈教王護国寺講堂五大明王像:Wikimedia Commons〉

「教王護国寺」は別名「東寺」と呼ばれています。

「東寺」は「嵯峨天皇」が「空海」の為に建立したお寺です。

〈教王護国寺:Wikimedia Commons〉

絵画・彫刻

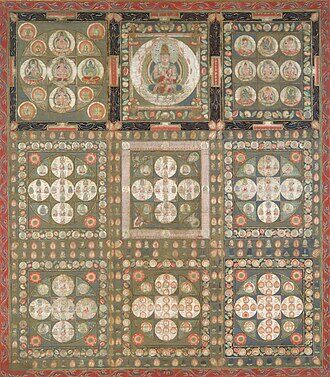

教王護国寺両界曼荼羅

弘仁・貞観文化を代表する作品です。

彩色の両界曼荼羅として世界最古だと言われています。

「両界」=「金剛界・胎蔵界」を表しています。

金剛界曼荼羅

9つに区分され、上の段の真ん中に大日如来が描かれています。

金剛石のように強い大日如来の「徳」が表現されています。

「金剛」=「ダイヤモンド」を指します。

他の部分は、修行者が大日如来の境地に達する過程を表現しています。

〈金剛界曼荼羅:Wikimedia Commons〉

胎蔵界曼荼羅

中心に蓮華の花を添え、大日如来が描かれています。

全てのものが大日如来から放出されている場面です。

「胎蔵」=「赤ちゃんが母親のおなかで成長するように、菩薩が如来へと進むこと」を指します。

母親の慈悲のように、大日如来が皆を見守っているのです。

〈胎蔵界曼荼羅:Wikimedia Commons〉

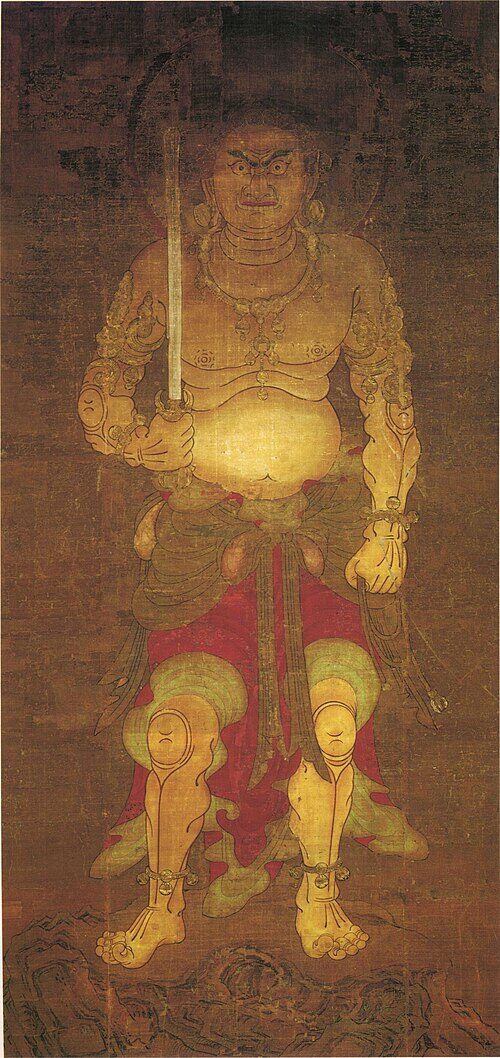

黄不動

一般公開されていないものですが、模写の中では最古のものになります。

天台宗の「円珍」が座禅している最中に不動尊が出現し、「帰依するのならば、私が守護しよう」と問いかけたと言われています。

「円珍」は不動尊の姿を、画家に模写させたと言います。

〈黄不動:Wikimedia Commons〉

信仰・教育

修験道

「修験道(しゅげんどう)」=「山岳修行による呪力体得を目指す信仰」を指します。

「修験者」=「山伏」とも言われます。

奈良県の「大峰山」や石川県の「白山」が修験道の代表的な山です。

〈大峰山:Wikimedia Commons〉

〈白山:Wikimedia Commons〉

「山岳伽藍」に籠るというのは、まさしく「天台宗」・「真言宗」を筆頭とする「密教」の影響を受けています。

奈良県の「室生寺(むろうじ)」は、「山岳伽藍」の代表例です。

〈室生寺 金堂:Wikimedia Commons〉

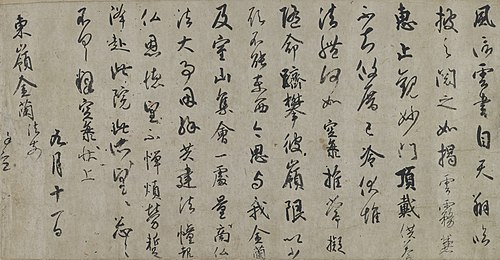

三筆

「三筆」=「嵯峨天皇」・「空海」・「橘逸勢」を指します。

書道が上手い人と認識されがちですが、本当の意味は「唐風の力強い書を残した人」が正確な意味です。

三名の中でも「空海」の残した「風信帖(ふうしんじょう)」は最高傑作と言われ、国宝に指定されています。

〈風信帖:Wikimedia Commons〉

「風信帖」は「空海」が「最澄」に宛てた手紙です。

大学別曹

「大学別曹」=「有力貴族が子弟の為に営んだ私的な宿舎」を指します。

元々は私的なものでしたが、奈良時代に設立した「大学」の付属機関として公認されました。

「別曹」=「政府が大学生の為に建てた、直曹に対する言葉」を指します。

「大学別曹」は以下が有名です。

弘文院(800年~808年頃)

「和気広世」が設立しました。

「和気広世」は「和気清麻呂」の息子です。

勧学院(821年)

「藤原冬嗣」が設立しました。

〈藤原冬嗣:Wikimedia Commons〉

「藤原冬嗣」は「嵯峨天皇」の蔵人頭に就任したのが有名ですね。

学館院(840年代)

「橘嘉智子」が設立しました。

〈橘嘉智子:Wikimedia Commons〉

「橘嘉智子」は「嵯峨天皇」の皇后です。

奨学院(881年)

「在原行平」が設立しました。

〈在原行平:Wikimedia Commons〉

「在原行平」は「在原業平」のお兄さんです。

↓在原行平は百人一首に選ばれています、こちらもご覧ください↓

綜芸種智院(828年 12月15日)※庶民向け

「綜芸種智院(しゅげいしゅちいん)」=「空海が庶民教育や各種学芸教育を目的に設置した私立学校」です。

当時原則的に、教育機関の「大学」は身分制限があり、殆ど庶民に解放されていませんでした。

空海はその状況は良くないと考えていました。

全学生・教員への給食制を完備した、身分貧富問わず学べる教育施設を創ろうと考えたのです。

その努力の結晶が「綜芸種智院」でした。

文学・日記

勅撰漢詩文集

凌雲集:814年

日本初の勅撰漢詩集です。

〈凌雲集:国立公文書館〉

「嵯峨天皇」の命で作成されました。

編纂者は「小野岑守」です。

〈小野岑守:Wikimedia Commons〉

文華秀麗集:818年

「凌雲集」に続く漢詩集です。

〈文華秀麗集:国立公文書館〉

「嵯峨天皇」の命で作成されました。

編纂者は「藤原冬嗣」です。

通史を勉強した方なら分かると思いますが、「藤原冬嗣」に対する「嵯峨天皇」の信頼が厚すぎます(笑)

経国集:827年

「凌雲集」・「文華秀麗集」と並ぶ勅撰漢詩文集です。

〈経国集:国立公文書館〉

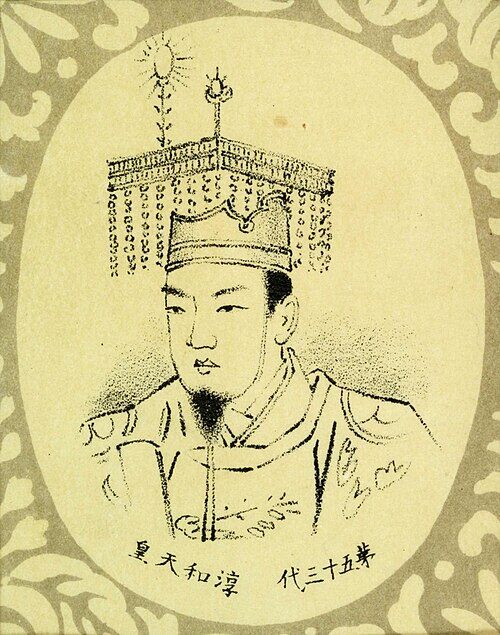

「淳和天皇」の命で作成されました。

〈淳和天皇:Wikimedia Commons〉

編纂者は「良岑安世(よしみねの やすよ)」と「菅原清公(すがわらの きよきみ)」です。

「良岑安世」は「桓武天皇」の息子で、臣籍降下した人物です。

「菅原清公」は「菅原道真」のおじいちゃんにあたります。

〈良岑安世:Wikimedia Commons〉

〈菅原清公:Wikimedia Commons〉

漢詩文集

性霊集

「空海」の漢詩文集です。

勅撰(天皇の命令)ではないので、個人で作成したものになります。

〈性霊集:Wikimedia Commons〉

編者は「空海」の弟子の「真済」です。

史書

類聚国史:892年

「類聚国史(るいじゅうこくし)」=「編年体である六国史の記事を、中国の類書にならい分類再編集した歴史書」を指します。

〈類聚国史:国立公文書館〉

↓「六国史」についてはこちらで解説しています!!↓

「宇多天皇」の命で作成されました。

〈宇多天皇:Wikimedia Commons〉

編纂者は「菅原道真」です。

〈菅原道真:Wikimedia Commons〉

日記

入唐求法巡礼行記

「入唐求法巡礼行記(にっとうぐほうじゅんれいこうき)」=「最後の遣唐使として唐に渡った円仁の旅行記」です。

〈入唐求法巡礼行記:Wikimedia Commons〉

意外と遣唐使として派遣されている人物は多いので、表にして確認すると理解が深まります。

学生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント