みなさんこんにちは!

今回は謎に包まれた大和政権を解説します!

空白の4世紀を過ぎると、突如して現れたのが大和政権です。

当時を様子を知る史料が少なく推測も多いですが、ロマンに溢れた時代でもあります。

海外の史料の名前をチェックしながら、1つずつ確認していきましょう!

↓古墳時代の人々の暮らしは、こちらからご覧ください!!↓

海外の記録から見る日本

邪馬台国の「壱与」の記述から100年以上経過し、日本の様子を伝える史料がやっと出てきました。

1つずつ確認していきましょう!

「石上神宮七支刀」

〈372年 百済王 七支刀を倭王に贈る〉

百済の「肖古王」が倭王へのプレゼントとして、「七支刀」を作成しました。

〈七支刀:Wikimedia Commons〉

「七支刀」は奈良県の「石上神宮」に保管されています。

〈石上神宮:Wikimedia Commons〉

「七支刀」には「倭王に贈る目的で作成した」という銘文が刻まれています。

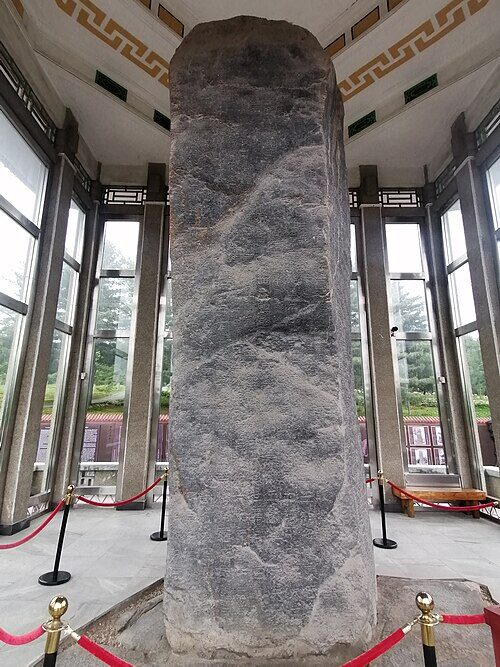

「高句麗 好太王碑」

〈391年 倭 百済・新羅を破る〉

「好太王」=「高句麗の第19代の王」を指します。

「高句麗 好太王碑」は石に言葉が刻まれています。

〈高句麗 好太王碑:Wikimedia Commons〉

内容は以下の通りです。

百済・新羅はもと高句麗に服属する民で、これまで高句麗に朝貢してきた。

ところが、倭が辛卯の年(三九一)以来、海をこえて襲来し、百済や新羅などを破り、臣民とした。

そこで好太王は、三九六年にみずから水軍をひきいて百済を討伐した。

…百済王は困って好太王に降伏して自ら誓った。

「これからのちは永くあなたの奴隷になりましょう」と。

…三九九年、百済はさきの誓約をやぶって倭と通じたので、好太王は平壌へ行った。

そのとき新羅は使いを送ってきて好太王に告げた。「倭人が国境地帯に満ちあふれ、城を攻めおとし、新羅を倭の民にしてしまいました。

私たちは王に従ってその指示をあおぎたいのです」と。

…四〇〇年、好太王は歩兵と騎兵あわせて五万の兵を派遣して新羅を救わせた。

その軍が男居城から新羅城に行ってみると、倭の兵がその中に満ちていたが、高句麗軍が到着すると、退却した。

日本と朝鮮半島の様子を知らせる貴重な史料です。

日本が朝鮮半島を侵略しましたが、高句麗が攻めてくると退却したと書いてあります。

高句麗が自国の強さをアピールする為に、残したと考えられています。

「宋書」倭国伝

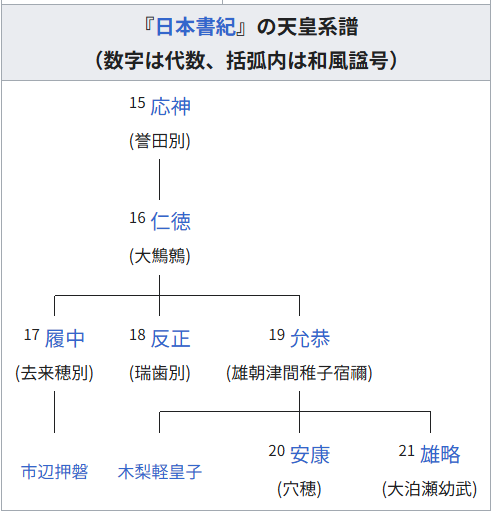

「宋書」の「倭国伝」には、「倭の五王」について書かれています。

「倭の五王」=「讃・珍・済・興・武」を指しています。

歴代天皇に当てはめてみると、

- 「讃」=「応神天皇 or 仁徳天皇 or 履中天皇」

- 「珍」=「反正天皇 or 仁徳天皇」

- 「済」=「允恭天皇」

- 「興」=「安康天皇」

- 「武」=「雄略天皇」

皆さんはどの天皇が当てはまると思いますでしょうか?

この中で皆さんに覚えてほしいのは「仁徳天皇」と「雄略天皇」です。

「仁徳天皇」は世界で一番大きいお墓である「大仙陵古墳」に眠っているとされる天皇です。

都から民の暮らしを眺めると、家から釜戸の煙が立っていない事に気づきます。

税金がきつく、農民が飢えていたのです。

「仁徳天皇」は数年間税金を廃止し、自らも質素倹約に努めました。

数年後民の家から釜戸の煙が立っているのを確認し、微笑んだと伝わっています。

心優しい天皇だったのです。

〈仁徳天皇:Wikimedia Commons〉

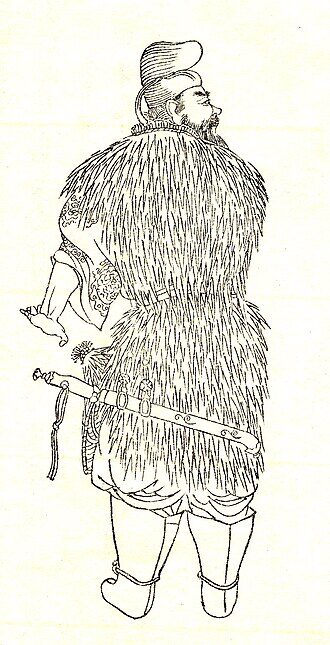

「雄略天皇」は「獲加多支鹵大王(ワカタケルのオオキミ)」と知られ、日本統一に奔走していた天皇です。

〈猪狩りをする雄略天皇:Wikimedia Commons〉

倭の五王の中でも記述が多い天皇なので、重要ポイントを確認しましょう。

〈478年 倭王の武 宋に朝貢〉

中国は「晋」が滅亡し、南北朝時代に突入しています。

南朝は「宋」と呼ばれており、「宋」の書物が「宋書」です。

「雄略天皇」が宋の「順帝」に朝貢したと記録が残っています。

宋の「順帝」から「安東大将軍」に任命されました。

継体天皇

ここから先の歴史は、奈良時代に成立した「古事記」と「日本書紀」に書かれている内容です。

〈507年 継体天皇 即位〉

現在の福井県あたりに住んでいた「彦主人王(をほどのおおきみ)」が、第26代天皇の「継体天皇」として即位しました。

〈継体天皇:Wikimedia Commons〉

「継体天皇」の前は「武烈天皇」でしたが、子供がおらず一旦血筋が途絶えてしまいます。

〈武烈天皇:Wikimedia Commons〉

「大伴金村」が「武烈天皇」の血筋を遡って、第15代天皇・「応神天皇」の玄孫とされる「継体天皇」として即位させたのです。

〈大伴金村:Wikimedia Commons〉

要約すると「天皇家の血筋が途絶えたので、分家の人間を即位させた」という事です。

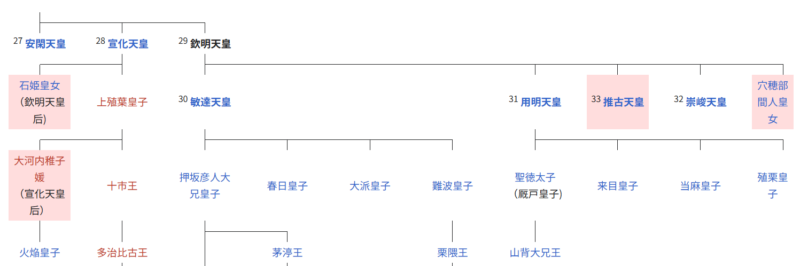

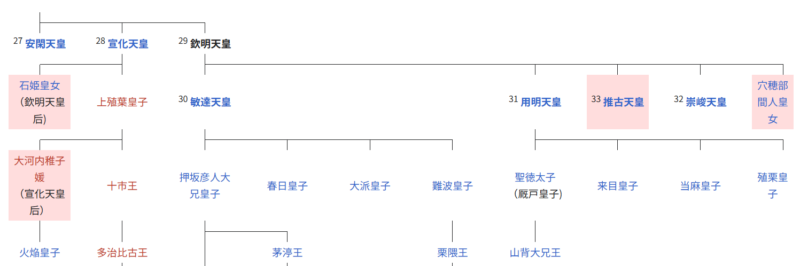

「応神天皇」・「武烈天皇」・「継体天皇」の血筋を確認しましょう。

現在の令和の天皇も「継体天皇」から続く血筋の天皇です。

日本史上では「継体天皇」以降は、確実に実在すると解釈されているようです。

〈5世紀〜6世紀 氏姓制度・政治制度の確立〉

大和政権を語る上で絶対に外せないのが「氏姓制度」です。

しかし「氏姓制度」は複雑で情報も少ないので、理解が追い付かない方も多いと思います。

1つずつ単語を確認していきましょう!

大王(おおきみ)

大和政権のトップの存在です。

「ワカタケル大王」が一番有名ですよね。

大王はのちのち「天皇」と呼ばれるようになります。

屯倉(みやけ)

「大王」が直接支配する土地を指します。

田部(たべ)

「屯倉」に属する農民を指します。

「屯倉」を耕す人がいなければ、土地は荒廃してしまいます。

「大王」は「屯倉」という土地と、「田部」という人を支配していたのです。

田荘(たどころ)

豪族の私有地を指します。

大和政権は豪族の連合集団なので、それぞれの豪族は土地を持っています。

「大王」は「屯倉」、「豪族」は「田荘」です。

部曲(かきべ)

「田荘」に属する農民を指します。

「田荘」を耕す人がいなければ、土地は荒廃してしまいます。

「豪族」は「田荘」という土地と、「部曲」という人を支配していたのです。

名代(なしろ)・子代(こしろ)

不明な点が多い身分です。

「大王」の直轄民であり「田荘」に設置されていました。

「田荘」は「豪族」の土地ではありますが、「田部」の中の一部の人は「大王」の直轄民としての役割もあったと考えられています。

名代(なしろ)

「名代(なしろ)」=「主(あるじ)に代わって奉仕・貢納する人」

恐らく大王の召使い的な立場だったと考えられています。

子代(こしろ)

「子代(こしろ)」=「死者(主君や祖先)に代わって奉仕・貢納する人」

基本的には「名代」が「子代」を続投する形式でした。

死後も仕えるというのが当時の考え方です。

氏(うじ)

豪族に与えられた「苗字」を指し、血縁関係を表しています。

「氏」には「蘇我氏」・「葛城氏」のような「地名由来」と、「物部氏」・「大伴氏」のような「職業由来」がありました。

姓(かばね)

豪族に与えられた「大和政権内での地位」を指しています。

「臣(おみ)」・「連(むらじ)」・「国造(くにのみやつこ)」など、30個ほどに分類されています。

「姓」の中でも最高位が、「大臣」・「大連」でした。

財政を司る「大臣(おおおみ)」と、軍事を司る「大連(おおむらじ)」が、「大王」の元で政権を担います。

「継体天皇」の治世では、「大臣」を「巨勢男人(こせのおひと)」、「大連」を「大伴金村」と「物部麁鹿火(もののべのあらかひ)」が担いました。

〈物部麁鹿火:Wikimedia Commons〉

〈527年 筑紫国造磐井の乱〉

この当時、倭(日本)は朝鮮半島への勢力を失いつつありました。

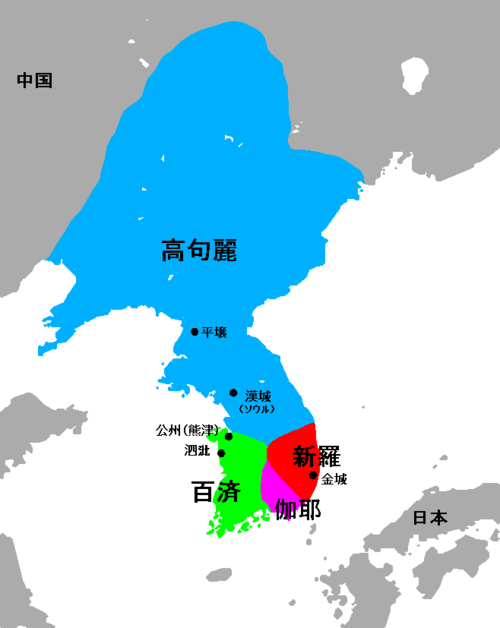

理由は「百済」と「新羅」が「伽耶諸国」に圧力を加えていたからです。

「伽耶諸国」は元々倭の勢力下でしたが、地理的にも離れている為、上手く統治出来ていなかったのです。

〈朝鮮半島:Wikimedia Commons〉

「継体天皇」は伽耶諸国の勢力を回復する為に兵を送り込みましたが、ここで邪魔をしたのが「筑紫国造磐井」です。

「筑紫国造磐井」は新羅から報酬を受け取る代わりに、大和政権に反旗を翻すように頼まれていたのです。

〈528年 筑紫国造磐井の乱 鎮圧〉

大和政権は「筑紫国造磐井の乱」を鎮圧しました。

日本の国と海外の国が手を取り大和政権に反旗を翻す、前代未聞の事件でした。

筑紫国造磐井の墓は「岩戸山古墳」です。

〈岩戸山古墳:Wikimedia Commons〉

欽明天皇

「継体天皇」が亡くなると、第26代天皇として「欽明天皇」が即位しました。

〈欽明天皇:Wikimedia Commons〉

「大臣(おおおみ)」は「蘇我稲目」、「大連」は「物部尾輿」です。

〈物部尾輿:Wikimedia Commons〉

〈538年 百済から仏教伝来〉:552年説も

仏教は百済の「聖明王」から伝来しました。

百済は下の写真の緑色の国です。

〈百済:Wikimedia Commons〉

〈聖明王:Wikimedia Commons〉

仏教伝来には2つの説があります。

| 年代 | 出典 | 出来事 |

|---|---|---|

| 538年(宣化天皇3年/欽明天皇即位前後) | 『元興寺縁起』 | 百済の聖明王が仏像・経典を倭へ献上したと記録。 → こちらが現在、有力視される説。 |

| 552年(欽明天皇13年) | 『日本書紀』 | 百済の聖明王が釈迦金銅像・経典・仏具を贈り、仏教が正式に伝わったと記録。 |

奈良時代に成立した「日本書紀」は信憑性が非常に低い為、現在では538年に伝わったとされるのが一般的です。

暗記の語呂合わせは、「ゴミやな(538)仏教くだらない」です。

552年の方は、「午後に(552)に伝わった仏教」です。

意外と知られていないのですが、当時百済は周辺の国から圧力を加えられていました。

そこで百済は倭(日本)に大陸の文化をあげることで、仲間になって貰おうと考えていたのです。

〈540年 大伴金村 失脚〉

「大伴金村」に「百済」から賄賂を貰っていた疑惑がかかり、解雇されました。

事実か嵌められたかは分かりませんが、「大伴氏」は勢力を大幅に失いました。

〈552年 崇仏論争〉

欽明天皇の治世で一番大切な事は、「仏教」です。

仏教は「538年」か「552年」に伝わったと言われています。

↓仏教の流れについてはこちらで解説しているので、一度目を通してみて下さい!!↓

「欽明天皇」は「蘇我稲目」と「物部尾輿」に仏教を導入するかの可否を問いました。

これを「崇仏論争(すうぶつろんそう)」と言います。

蘇我稲目は仏教を取り入れるのに賛成していて、理由は

「進んだ大陸の文化を取り入れなければ、倭の国の発展が遅れてしまう」

一方で物部尾輿は反対していて、理由は

「倭には古来から神様がいるのに、仏様を導入したら神様達の怒りを買う」

この論争により、蘇我氏と物部氏の対立が深まりました。

〈562年 伽耶諸国 滅亡〉

「伽耶諸国」が「新羅」と「百済」に滅ぼされました。

「欽明天皇」は何度か朝鮮半島に軍を派遣しましたが、勢力を回復する事は出来ませんでした。

敏達天皇・用明天皇

「敏達天皇」は第30代の天皇で、奥さんは飛鳥時代を始める「推古天皇」です。

〈敏達天皇:Wikimedia Commons〉

「用明天皇」は第31代天皇で、妹に「推古天皇」・息子に「聖徳太子」がいます。

〈用明天皇:Wikimedia Commons〉

家系図を確認しておきましょう!

「大臣(おおおみ)」は「蘇我馬子」、「大連」は「物部守屋」です。

〈蘇我馬子:Wikimedia Commons〉

〈物部守屋:Wikimedia Commons〉

「欽明天皇」から世代交代が行われているのが分かりますね。

〈562年 丁未の乱〉

「蘇我馬子」、「厩戸王(聖徳太子)」が「物部守屋」を滅亡に追い込んだ事件です。

〈厩戸王(聖徳太子):Wikimedia Commons〉

この事件を「丁未の乱」と言います。

崇仏論争で悪化した関係性が、戦として表面化したようです。

物部氏は滅亡し、大連制度は廃止されました。

崇峻天皇

「丁未の乱」で大連制が廃止されたので、大臣は「蘇我馬子」です。

「崇峻天皇」は「丁未の乱」で、「蘇我馬子」、「厩戸王」の味方として戦いました。

〈崇峻天皇:Wikimedia Commons〉

古墳時代最後の天皇でもあります。

もう一度家系図を確認しておきましょう。

〈589年 隋 建国〉

初めての統一王朝である「隋」が誕生しました。

中国では長らく内乱が続いていましたが、遂に「隋」という1つの国にまとまりました。

飛鳥時代には「遣隋使」として国交を申し込みに行くので、日本史には欠かせない出来事です。

〈592年 崇峻天皇 暗殺される〉

「蘇我馬子」が自分の思い通りにならない「崇峻天皇」を暗殺しました。

実行犯は「東漢直駒(やまとのあやの あたいこま)」です。

部下が天皇を殺害するのは、日本史でこの事件だけです。

蘇我氏の横暴が酷くなってきたのは、この時期からです。

こうして古墳時代の幕は閉じました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで筆者も多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント