みなさんこんにちは!

今回は「足利義稙」〜「足利義昭」を解説していきます!

受験には詳しくは出ませんが、どんな将軍がいたかは是非覚えてほしいです。

室町時代最終回、将軍の順番に気を付けて確認していきましょう!

↓地方の武将達は戦国時代のカテゴリーで解説しているので、こちらをご覧ください!↓

足利義稙・足利義澄

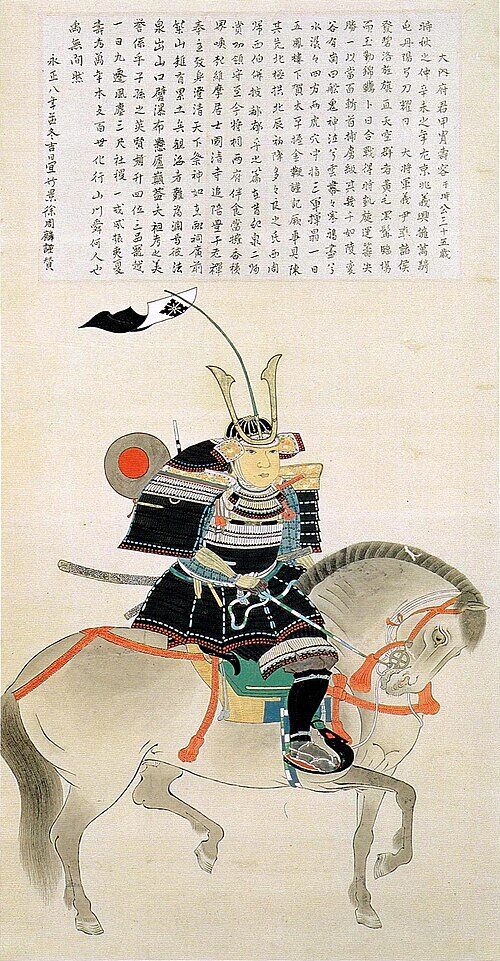

〈1490年 7月5日 足利義稙 征夷大将軍に就任〉

「足利義政」・「足利義尚」の親子が亡くなり、第10代征夷大将軍に就任したのは「「足利義稙」です。

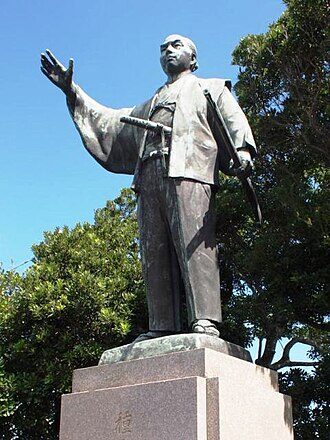

〈足利義稙:Wikimedia Commons〉

「足利義稙」の父は「応仁の乱」で西軍の総大将だった「足利義視」です。

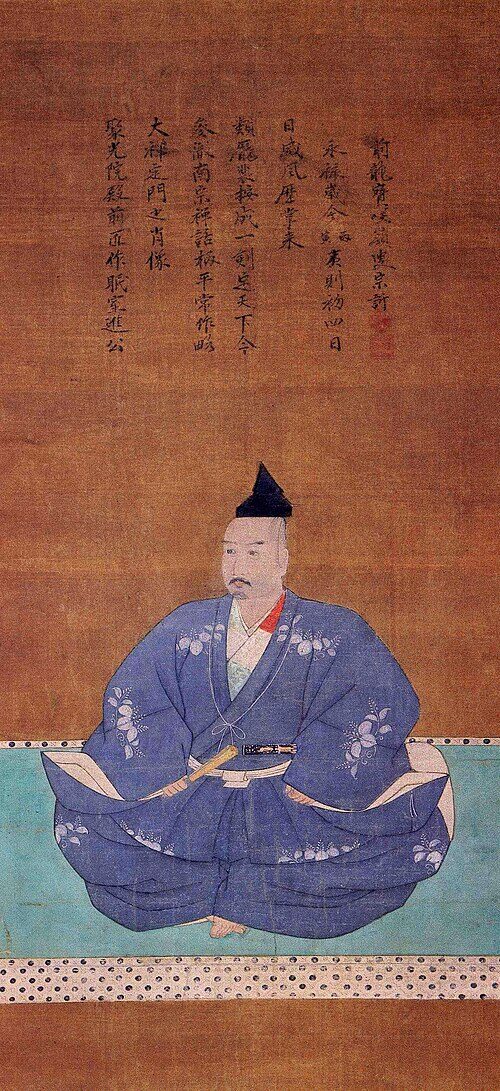

〈足利義視:Wikimedia Commons〉

皆さん冷静に考えて下さい。

「応仁の乱」の経緯は、「足利義視」vs「足利義政」・「足利義尚」だったはずです。

あれだけの戦争を行い「足利義尚」が将軍になったのに、結局すぐ亡くなったから「足利義視」の血筋から将軍が選ばれた訳です。

「応仁の乱」がいかに無駄な争いだったかが分かります。

〈1493年 足利義稙 征夷大将軍を解任される〉:明応の政変

解任された理由は、管領の「細川政元」と対立した為です。

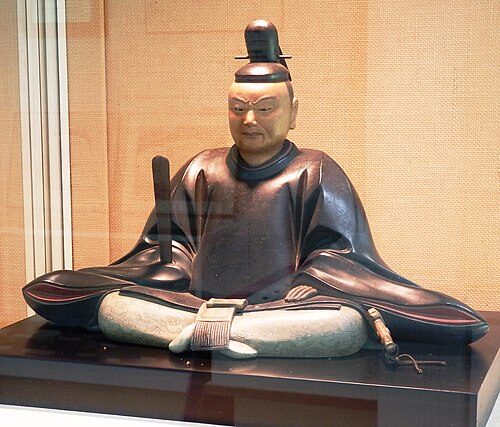

〈細川政元:Wikimedia Commons〉

理由も単純で、そもそも敵同士だからです。

「応仁の乱」で「細川政元」は東軍を率いていましたが、「足利義稙」は西軍を率いていた「足利義視」の息子です。

敵の息子が将軍に在位しているのを、黙って見ている訳がありません。

もはや将軍家の軍事力よりも管領の力が上回っていて、将軍は対抗出来なくなっているのです。

以上の理由から将軍を解任されました。

「足利義稙」は龍安寺に幽閉されますが脱出し、各地を転々とします。

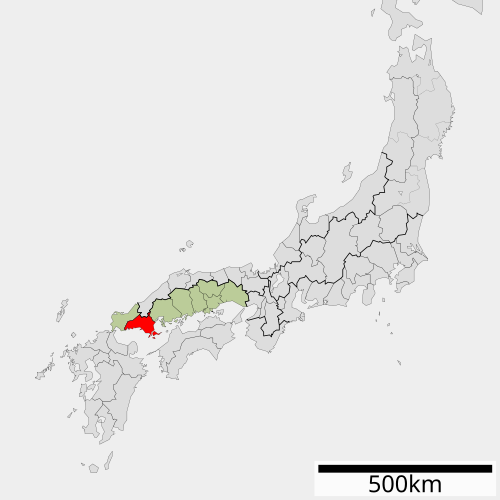

最後は「周防国」の大内氏の元に辿り着き、再起の時を伺うのです。

〈周防国:Wikimedia Commons〉

〈1495年 12月27日 足利義澄 征夷大将軍に就任〉

「細川政元」によって「足利義稙」の代わりに、「足利義澄」が第11代征夷大将軍に就任しました。

〈足利義澄:Wikimedia Commons〉

「明応の政変」から将軍就任までの期間が空いているのは、「足利義澄」が出家していた為、元服の儀式を行っていなかったからです。

「細川政元」と「足利義澄」の元で安定した政権運営が開始されると思いきや、そんな簡単な話ではありません。

〈1507年 細川政元 暗殺〉:永正の錯乱

絶大な権力を誇っていた「細川政元」ですが、1つ弱点がありました。

それは後継者がいない事です。

「細川政元」は修験道にハマっていたらしく、生涯独身でした。

後継者を誰にするか問題で、細川氏で内部分裂が起こります。

細川氏内部の争いにより、「細川政元」は暗殺されてしまうのです。

絶対的権力者の死によって、室町幕府は新たな展開を迎えます、

〈1508年 7月1日 足利義稙 征夷大将軍に再就任〉

「足利義稙」再起の時がやってきました。

「足利義澄」は「細川政元」の後ろ盾があったからこそ、将軍に就任出来ていました。

この好機を逃さず「足利義稙」は「大内義興」と上洛し、「足利義澄」を追放しました。

〈大内義興:Wikimedia Commons〉

しかし「大内義興」は自国内でのトラブル解決の為に、帰ってしまいます。

代わりに室町幕府の実権を握ったのは、管領の「細川高国」です。

〈細川高国:Wikimedia Commons〉

しかし「細川高国」と「足利義稙」の仲が段々と悪くなっていきます。

「細川高国」が将軍を差し置いて、好き放題やっているからです。

〈1510年 三浦の乱〉:朝鮮との関係

朝鮮の三浦(さんぽ)と呼ばれる3つの港(釜山浦・塩浦・薺浦)に住んでいた日本人が、暴動を起こしました。

理由は「対馬の宗氏と朝鮮王朝の貿易摩擦」です。

詳しく見ていきましょう!

経緯

日本側は貿易を推進し、利益を沢山出したいと考えています。

一方で朝鮮は綿布の在庫不足を心配し、「綿布の交換レートを引き上げ」、「 金・朱紅・銅などの輸入を禁止」を行いました。

対馬の宗氏は貿易を取り纏めていましたが、貿易制限によって大量の銅などが売れずに滞留し、不満が高まります。

自由に貿易を行いたい日本人が、反乱を起こしたのです。

結果

朝鮮が軍隊を派遣し、反乱は鎮圧されました。

宗氏が謝罪し、反乱自体は一件落着にはなりました。

しかし倭館は釜山浦に一本化され、以後は厳しい統制下で貿易が続くようになりました。

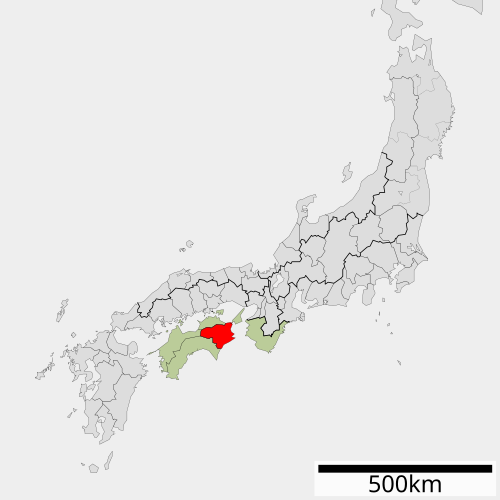

〈1521年 3月7日 足利義稙 阿波国に逃走〉

理由は簡単で「細川高国」と上手くやっていけなかったからです。

本当は武力で排除したかったんでしょうけど、将軍にそんな力はありません。

突如京都を飛び出し、「阿波国」に向かいました。

〈阿波国:Wikimedia Commons〉

自分が京都で政治を主導するのを夢見ていましたが、1523年4月9日に病死しました。

足利義晴

〈1521年 12月25日 足利義晴 征夷大将軍に就任〉

「足利義稙」が「阿波国」に逃亡したので、将軍不在となってしまいました。

「細川高国」が代わりに擁立したのが、第12代将軍「足利義晴」です。

〈足利義晴:Wikimedia Commons〉

父は11代将軍の「「足利義澄」です。

「足利義晴」は当時まだ11歳なので、「細川高国」が補佐しながら幕府を運営します。

しかし細川氏内部でまたも争いが始まります。

「細川晴元」が「足利義維」を擁立し、「細川高国」と対立するのです。

〈細川晴元:Wikimedia Commons〉

京都郊外で戦争になり、「細川高国」は「足利義晴」を連れて「近江国」に亡命します。

〈近江国:Wikimedia Commons〉

「細川晴元」と「足利義維」は大阪を拠点にしたので、京都に将軍不在の状況になってしまいました。

〈1523年 寧波の乱〉:明との関係

明の「寧波(にんぽー)」で日本人同士が争った事件です。

「寧波」は、下の赤い部分です。

〈寧波:Wikimedia Commons〉

海外の話だと思われがちですが、実は大名同士の争いです。

詳しく見ていきましょう!

経緯

「足利義教」が「勘合貿易」を再開し、この当時も継続しています。

〈足利義教:Wikimedia Commons〉

その後「応仁の乱」により幕府の力が弱まり、各地の大名が勝手に明に使者を送るようになります。

貿易独占の争いに勝利したのは「大内氏」で、勘合貿易の主導権を独占することに成功します。

これを良くも思わなかったのが、管領を務める「細川氏」です。

「細川氏」は古い勘合符(無効)を使って、こっそり別ルートで明へ貿易船(違法)を派遣します。

「細川氏」と「大内氏」の両者が中国・寧波(ニンポー)港で鉢合わせします。

先に港に着いたのは「大内氏」で、正規の貿易船です。

「細川氏」の乗員が明の役人に賄賂を渡して、先に入港検査させてもらいました。

この仕打ちに大内側がブチ切れて、細川側の船を焼き討ちして襲撃します。

明の役人が「細川氏」を守ろうとした為、「大内氏」は明の役人まで殺害する大事件に発展してしまいました。

結果

当然明では「日本人怖すぎ」と大問題になります。

対日感情が悪化して、日本との勘合貿易は停止しました。

〈1536年 天文法華の乱〉

知名度こそ低いですが、京都の半分以上が焼けた大事件です。

京都に将軍が不在となり、京都の人々はそれぞれの勢力に分かれて、自分の身を守る必要がありました。

その状況は宗教勢力も同じです。

当時「法華宗」の勢力が増していて、手を付けられなくなっており、「足利義晴」も良く思っていませんでした。

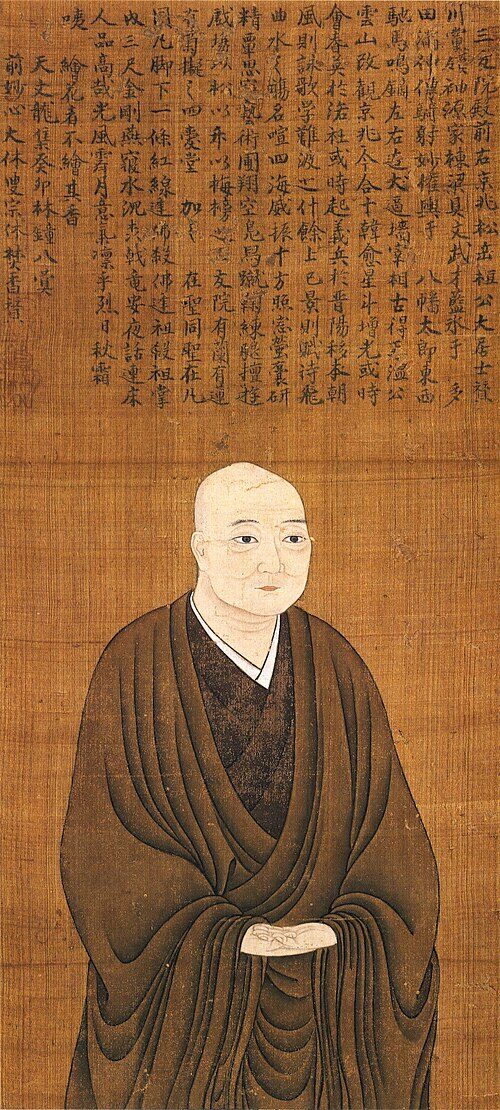

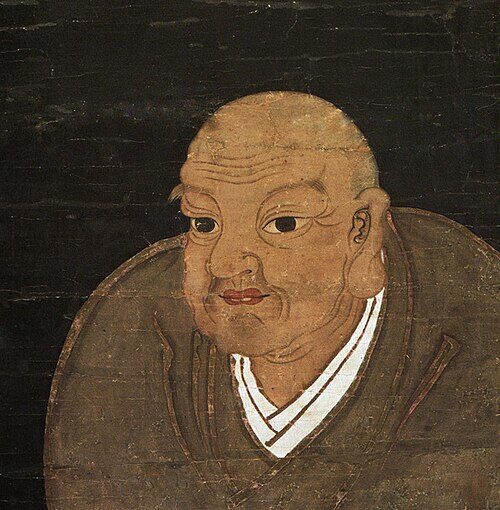

「法華宗」は別名「日蓮宗」です。(日蓮は鎌倉時代のお坊さんです)

〈日蓮:Wikimedia Commons〉

新興勢力の「法華宗」を良く思っていなかった「延暦寺」は「足利義晴」と手を結び、京都に攻め込み「法華宗」を攻撃します。

「法華宗」の寺院は悉く焼き払われ、勢力は一掃されました。

しかし京都の下京の全域と、上京の3分の1程が焼失してしまいます。

この火災による被害規模は、「応仁の乱」を上回るものでした。

〈1543年 8月25日 鉄砲伝来〉

日本が戦国時代の真っ只中で、世界は大航海時代を迎えていました。

大航海時代のトップを走るのは、スペインとポルトガルです。

「大隅国」の「種子島」に、100人余りの乗客を乗せた一艘の船が漂着しました。

〈種子島:Wikimedia Commons〉

島民は島主の「種子島時堯(ときたか)」の居城まで案内しました。

〈種子島時堯:Wikimedia Commons〉

ポルトガルの商人は様々な品物を保有しており、その中に鉄砲も含まれていました。

「鉄砲伝来」は戦国時代の戦いを劇的に変化させるものでありましたが、世界の流れを考えると必然だったのです。

足利義輝

〈1546年 12月18日 足利義輝 征夷大将軍に就任〉:近江国にて

「足利義晴」が「近江国」で、息子の「足利義輝」に将軍職を譲ります。

第13代征夷大将軍に就任しました。

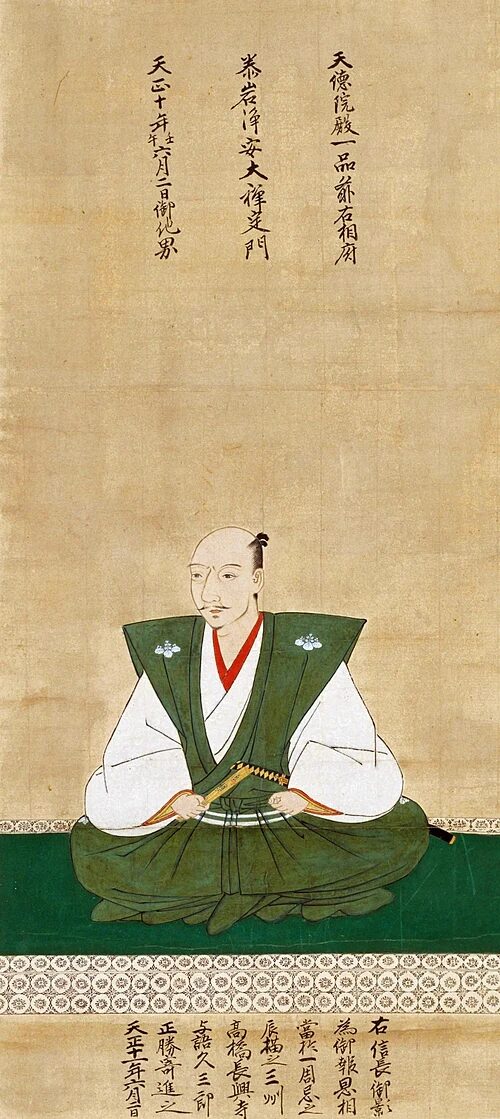

〈足利義輝:Wikimedia Commons〉

歴代の足利将軍の中で、初めて京都以外で将軍に就任しました。

それほどに将軍家の力は衰えていたのです。

京都では「細川晴元」の家臣だった「三好長慶」が下剋上を成功させ、権力を握っています。

〈三好長慶:Wikimedia Commons〉

「足利義輝」は京都を取り返す為何度も「三好長慶」に戦いを挑みますが、全て敗北します。

最終的に和睦する事で、戦いは一応の決着を見せ、「足利義輝」は京都に戻ってきます。

「足利義輝」は精力的に活動し、全国の戦国大名との関係性を強化していました。

しかし政治に意欲を見せる「足利義輝」と「三好長慶」の仲が回復する訳がありません。

ギスギスした関係のまま「三好長慶」が病死します。

「三好長慶」の後継者は、甥の「三好義継」です。

〈三好義継:Wikimedia Commons〉

しかしこの世代交代こそ、室町幕府の終わりの始まりとなるのです。

〈1549年 キリスト教伝来〉

鉄砲伝来と同じく、大航海時代の流れを受けています。

スペイン人の「フランシスコ・ザビエル」がキリスト教の布教を求めて、現在の鹿児島県に上陸しました。

〈フランシスコ・ザビエル:Wikimedia Commons〉

1つ確認です。

「フランシスコ・ザビエル」はスペイン人なので、「カトリック」の信仰者です。

キリスト教には「カトリック」と「プロテスタント」の派閥に分かれており、スペインやポルトガルは「カトリック」の国です。

加えて「カトリック」は貿易と布教はセットで行うのも覚えておきましょう!

「フランシスコ・ザビエル」は布教を許可して貰う為に、望遠鏡、洋琴、置時計、ギヤマンの水差し、鏡、眼鏡、書籍、絵画、小銃などの献上品を所持していました。

こうして九州を中心に、日本にもキリスト教が広がり始めるのです。

〈1565年 5月19日 永禄の変〉

勢力を回復しつつある「足利義輝」を白昼堂々暗殺した事件です。

首謀者は「三好義継」と家臣の「松永久道」です。

記録では「足利義輝」自身が刀を持って戦い、最後には御殿に火をつけて自害しました。

自分達の言う事を聞くような、飾りの将軍を求めての犯行でした。

足利義栄・足利義昭

〈1568年 2月8日 足利義栄 征夷大将軍に就任〉

「永禄の変」の後、次期将軍の座を巡って争いに発展します。

候補者は「足利義輝」の従兄弟である「足利義栄」と、弟の「足利義昭」です。

京都を牛耳る「三好氏」が「足利義栄」を推薦した為、第14代将軍に就任しました。

〈足利義栄:Wikimedia Commons〉

将軍が決定すると、対抗馬の「足利義昭」は京都を追放されます。

〈足利義昭:Wikimedia Commons〉

「足利義昭」は各地を放浪しながら戦国大名との連携を強化し、京都に攻め込む準備をしました。

上洛する際の軍事力となってくれたのが、「尾張国」の「織田信長」です。

〈織田信長:Wikimedia Commons〉

〈1568年 10月18日 足利義昭 征夷大将軍に就任〉

「織田信長」が京都の「三好氏」を制圧し、「足利義昭」を京都に迎えました。

この1か月前くらいに「足利義栄」は病死していたので、対抗馬はいませんでした。

「足利義昭」が第15代将軍に就任しました。

しかし、室町幕府による全国統治を志す「足利義昭」と、武力で全国統一を目指す「織田信長」は次第に対立するようになります。

〈1573年 7月19日 足利義昭 京都から追放される〉:室町幕府の滅亡

「織田信長」と敵対するようになった「足利義昭」は、毛利氏や武田氏、朝倉氏や浅井氏と連携し、「織田包囲網」を築きました。

「織田信長」は苦戦を強いられましたが、1573年4月12日に「織田包囲網」の中心人物だった「武田信玄」が病死すると形勢が変わります。

浅井氏・朝倉氏を滅ぼし、畿内の安全を確保した「織田信長」は、「足利義昭」を京都から追放します。

征夷大将軍を辞任した訳ではありませんが、足利氏を担ぐ勢力がいなくなり、「織田信長」が京都を完全に掌握した事を踏まえて、室町幕府の滅亡と定義付けられています。

「足利義昭」は室町幕府の再興を試みますが、結局叶う事はありませんでした。

晩年には権力者の座を諦め京都に戻り出家して、「豊臣秀吉」の相談相手になったそうです。

自ら征夷大将軍の地位を朝廷に返上し、余生に入ります。

「織田信長」と敵対していた時に力を借りていた毛利氏にも、「忠節を忘れることはない」と感謝の手紙を送ったようです。

「足利義昭」は室町幕府を滅亡させてしまったイメージがあるかもしれませんが、元々彼は穏やかな生活が合っていたのかもしれませんね。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント