皆さんこんにちは!

今回は奈良時代後半戦、「孝謙天皇」〜「光仁天皇」の治世について解説します!

時代を動かすのは藤原仲麻呂と道鏡です。

道鏡は名前こそあまり知られていませんが、ただのお坊さんが皇位を狙う大事件を起こした人物です。

仏教の伝来によって、大きく揺れ動く日本の政治を確認していきましょう!

↓奈良時代前半を復習したい方は、こちらをご覧ください!!↓

孝謙天皇の治世

〈749年 孝謙天皇 即位〉

「聖武天皇」が譲位し、娘の「孝謙天皇」が即位しました。

奈良時代3人目の女性天皇で、お母さんは藤原氏の血を引く「光明子」です。

〈孝謙天皇:Wikimedia Commons〉

譲位して「太上天皇(上皇)」となった男性天皇は、「聖武天皇」が初めてです。

歴史上初めて譲位したのは、女性の「持統天皇」ですので覚えておきましょう!

「孝謙天皇」は生涯独身だったので、即位当初から跡継ぎ問題が浮上していました。

〈756年 橘諸兄 失脚〉

10年以上政治を主導してきた「橘諸兄」が失脚の時を迎えます。

〈橘諸兄:Wikimedia Commons〉

当時の朝廷は、民の気持ちを優先に考える「橘諸兄派」と、仏教を全面に推進する「藤原仲麻呂派」で争っていました。

756年、長年「橘諸兄」を支えてきた「元正上皇」が亡くなってしまいます。

〈元正上皇:Wikimedia Commons〉

後ろ盾を失った「橘諸兄」は孤立し、「藤原仲麻呂」に排除されてしまいました。

〈757年 養老律令 施行〉

権力を握った「藤原仲麻呂」は「養老律令」を施行しました。

「養老律令」は「藤原仲麻呂」のおじいちゃんである「藤原不比等」が作成しました。

〈藤原不比等:Wikimedia Commons〉

718年に完成していましたが、「藤原不比等」が720年に亡くなった為、施行に向けた作業が中断していました。

藤原氏の権力を見せつけるべく、今回施行に踏み切りました。

〈757年 橘奈良麻呂の変〉

「橘奈良麻呂」は「橘諸兄」の息子です。

「藤原仲麻呂」は当時「大納言」に就いており、「橘奈良麻呂」はその下の「参議」を務めていました。

「藤原仲麻呂」が権力を握り、藤原氏に占領されていく朝廷を目の当たりにし、クーデターを計画します。

クーデターの内容は「藤原仲麻呂」の殺害、「光明子」の幽閉、皇太子の「大炊王」の廃位です。

しかし規模が大きすぎて、「藤原仲麻呂」にバレます。

「橘奈良麻呂」は捕まり、処刑されました。

淳仁天皇の治世

〈758年 淳仁天皇 即位〉

「大炊王」が「淳仁天皇」として即位しました。

〈淳仁天皇:Wikimedia Commons〉

「淳仁天皇」は幼い頃から「藤原仲麻呂」に育てられたので、父のように慕っていました。

「橘奈良麻呂の変」を未然に防いだ功績を評価し、「藤原仲麻呂」に「恵美押勝(えみのおしかつ)」という名を与えました。

〈760年 光明子 死去〉

奈良時代の政局を長年動かしてきた聖武天皇の奥さんである「光明子=光明皇太后」が遂に亡くなりました。

〈光明子:Wikimedia Commons〉

またこの頃から「藤原仲麻呂」と「孝謙上皇」の中が悪くなり始めます。

「藤原仲麻呂」は強力な後ろ盾を失い、徐々に権力に陰りが見え始めるのです。

〈761年 孝謙上皇 病気になる〉

この先の歴史を揺るがす出来事です。

この当時は高貴な身分な人が病気になった時は、回復するようにお祈りをします。

当時は仏教が流行っていたので、お坊さんが回復祈願をしに来ました。

その人物こそ「道鏡」です。(本名は「弓削 道鏡(ゆげの どうきょう」と言います))

〈道鏡:Wikimedia Commons〉

「道鏡」の回復祈願が成功し、「孝謙上皇」の病気が回復します。

こうして「孝謙上皇」は「道鏡」に厚い信頼を寄せるようになります。

「孝謙上皇」が出家するほどに信頼していました。

「道鏡」に接近しすぎは良くないと、「淳仁天皇」と「恵美押勝」が諫めた事により、「孝謙上皇」vs「淳仁天皇・恵美押勝」の不仲が表面化しました。

〈764年 恵美押勝の乱〉

「孝謙上皇」が「淳仁天皇・藤原仲麻呂」を排除しようとしたのが事の発端です。

「淳仁天皇」の皇位を剝奪し、「恵美押勝」の「藤原姓」も剥奪すると宣言したのです。

当然「淳仁天皇・藤原仲麻呂」は反発し、武力衝突に発展します。

しかし「孝謙上皇」は圧倒的な軍事力を用意し、「恵美押勝」の軍を退けます。

京都を追われ、長年の拠点だった近江国に逃亡しますが、「孝謙上皇」は兵を差し向けます。

結局四方を囲まれて「恵美押勝」は討ち死にしました。

称徳天皇の治世

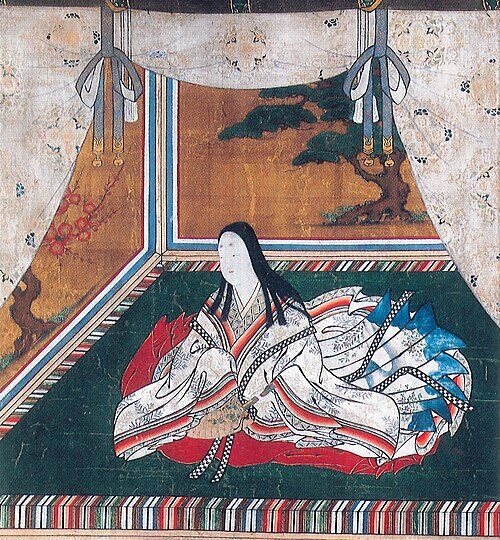

〈764年 称徳天皇 即位〉:孝謙天皇の重祚

「孝謙上皇」が再び即位し、「称徳天皇」となりました。

〈道鏡が建立した西大寺に伝わる称徳天皇:Wikimedia Commons〉

史上二人目の「重祚」であり、初めての重祚は「中大兄皇子」の母である「皇極天皇=斉明天皇」でしたね。

〈斉明天皇:Wikimedia Commons〉

〈765年 道鏡 太政大臣禅師に就任〉

「称徳天皇」は「自身のような出家の身である天皇には出家した大臣がいてもよい」と表明し、「大臣禅師」に任命しました。

その後「太政大臣」のお坊さんバージョンである「太政大臣禅師」に「「銅鏡」を昇格させました。

「称徳天皇」に逆らえる者は誰もおらず、自ら役職を任命するほどに権力が集中していたのです。

〈766年 道鏡 法王に就任〉

「称徳天皇」は天皇に準ずる位である「法王」に「道鏡」を任命しました。

これは超異常事態です。

基本「法王」には皇族の人間しかなれません。

ましてや1人のお坊さんがなれるものではありません。

これは「称徳天皇」が「道鏡」を寵愛していた理由の他に、「皇位継承問題」が潜んでいます。

「称徳天皇」は前述の通り生涯独身を貫いたので、皇太子に立てたい人物がいません。

そこで「道鏡」を次期天皇にする事で、「皇位継承問題」の解決を望んだのです。

しかし貴族からは超猛烈な反対の声が挙がっていました。

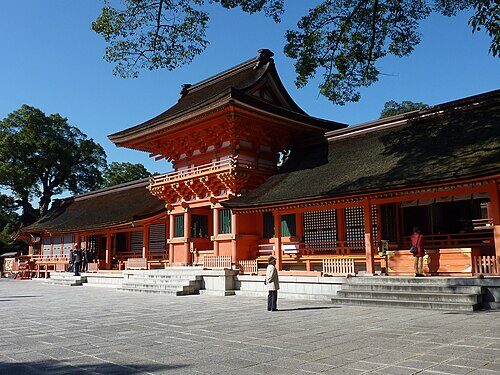

〈766年 宇佐八幡宮信託事件〉

大宰府で神事を行っていた人物が、「称徳天皇」の元に「宇佐八幡宮で神から道鏡を皇位に就けよとのご神託が出た」と報告してきたのが、事件の発端です。

「宇佐八幡宮」は現在の大分県にあります。

〈宇佐八幡宮:Wikimedia Commons〉

皆さん思ったはずです、「こんな都合の良い信託が出る訳ないだろ」って。

この信託は恐らく「称徳天皇」が裏でてを回していたのだろうと推察されます。

信託に対して「宇佐八幡宮」に使者を遣わします。

選ばれた使者こそ「和気清麻呂(わけのきよまろ)」です。

〈和気清麻呂:Wikimedia Commons〉

「和気清麻呂」って誰だよと思った方も多いと思いますが、実は過去にお札に選ばれている人物です。

〈10円札:Wikimedia Commons〉

「宇佐八幡宮」に向かった「和気清麻呂」は改めて信託の内容を確認します。

〈和気清麻呂が神から信託を受けている場面:Wikimedia Commons〉

「和気清麻呂」は「道鏡」の即位に反対の立場だったので、朝廷に帰ると「天皇の血を引かない者は即位の対象ではない」と報告しました。

「称徳天皇」はブチぎれて、「和気清麻呂」を左遷しました。

〈770年 称徳天皇 崩御〉

後継者問題を解決することなく、遂に崩御しました。

貴族の中で次期天皇をどうするかの、緊急会議を開かれます。

ここで後継者と知って名前が挙がったのが「白壁王」です。

「白壁王」は「天智天皇」の孫であり、当時大納言の役職に就いていました。

「称徳天皇」までは「天武天皇」の血筋でしたが、今回起きた騒ぎで信用できないのと、政治の経験が十分あると判断され「白壁王」が選ばれました。

光仁天皇の治世

〈770年 光仁天皇 即位〉:天智天皇の血筋から選出

「白壁王」が「光仁天皇」として即位しました。

〈光仁天皇:Wikimedia Commons〉

「天武天皇」の血筋から「天智天皇」の血筋にシフトした事は、朝廷内で大きな決断でした。

しかし、「光仁天皇」の治世では大きな問題は発生することなく、781年に崩御するまで安定した治世が続きました。

〈770年 道鏡 下野薬師寺別当に左遷〉

「称徳天皇」を失った「道鏡」は「長年皇位を狙って来た罪」を着せられて、「下野薬師寺別当」に任命されました。

「下野薬師寺」は現在の栃木県にあります。

〈下野薬師寺 回廊(復元):Wikimedia Commons〉

「別当」=「一番上の役職」を指します。

一番上の役職と聞くと良い感じがしますが、田舎に飛ばされているので、事実上の左遷です。

一方「宇佐八幡宮信託事件」で追放されていた「和気清麻呂」は復権を果たし、朝廷内に返り咲きました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント