皆さんこんにちは!

今回は「徳川家綱」〜「徳川綱吉」の治世について解説していきます。

「生類憐みの令」により動物愛護が行き過ぎてしまいましたが、人々の価値観を刷新する法令でした。

この命令がなぜ出されたのかが分かると、「徳川綱吉」の人柄が見えてきます。

動物大好きな方は必見の内容です。

↓江戸時代の土台を解説している記事を見たい方は、こちらをご覧ください!!↓

徳川家綱の治世

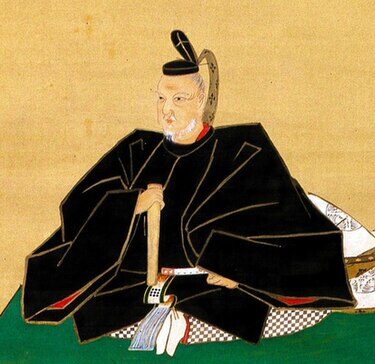

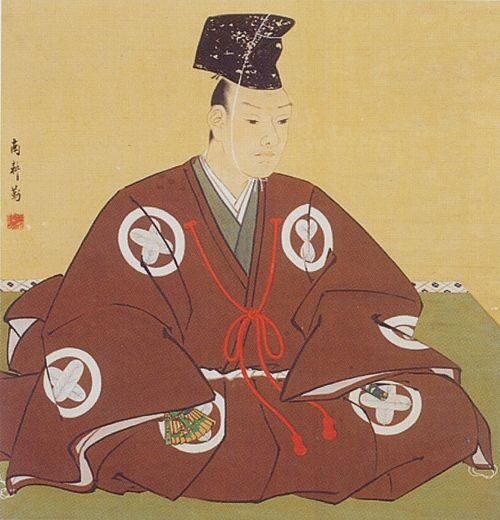

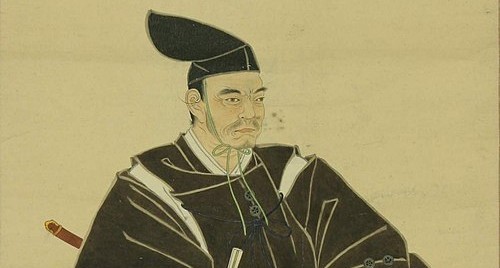

〈1651年 徳川家綱 将軍就任〉

「徳川家光」の死後、息子である「徳川家綱(いえつな)」が継ぎ、第4代将軍となります。

〈徳川家綱:Wikimedia Commons〉

「徳川家綱」は僅か11歳で将軍に就任した為、実際の政治は老中や大老が行いました。

老中の「保科正之(ほしなまさゆき)」は「徳川家光」の弟で、徳川家綱を補佐しながら寛容で安定した政治を目指しました。

〈保科正之:Wikimedia Commons〉

「保科正之」は、「徳川家光」の腹違いの弟です。(お母さんが違う)

父の「徳川秀忠」が一夜限りの女姓との間に生まれた子供で、お寺に預けられていました。

「徳川家光」が偶然お寺に立ち寄った時に「保科正之」の存在を知り、以降は「保科正之」をものすごく可愛がったようです。

「徳川家綱」の時代からは「文治政治(ぶんちせいじ)」と呼ばれ、法律や制度によって政治を行おうとする姿勢が強まりました。

今までは武断政治とは武力や命令によって、支配するやり方が主流でした。

以下ではなぜ、文治政治への移行したのかを解説します。

武家諸法度の制定により、徳川家に従わない大名は「改易」と言って、領地没収の刑になりました。

大名が領地没収になると、大名に仕えていた多くの人々も浪人(無職の人)になります。

処罰された例の中には、厳しすぎる理由で処罰されたケースもあり、次第に幕府に不満が高まります。

また、大名の後継者がいない場合も「改易」になりました。

大名が死ぬ間際に「養子」を設ける事を禁止していた為、病気が死に直結する当時の状況では、改易を回避出来ないケースが多かったのです。

〈1651年 由井正雪の乱〉

浪人が増え過ぎたことで発生した事件です。

幕府の厳しい取り締まりが、不満となって爆発しました。

「由井正雪の乱」の勃発です。

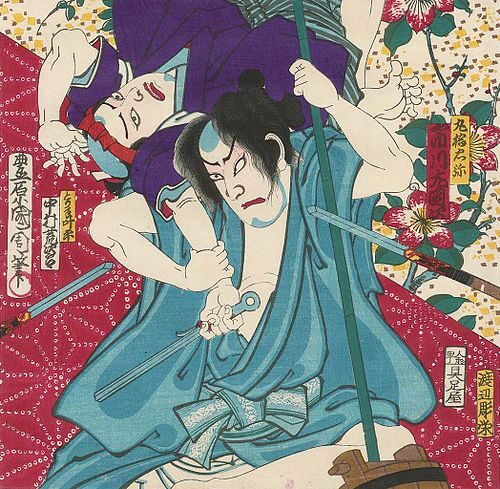

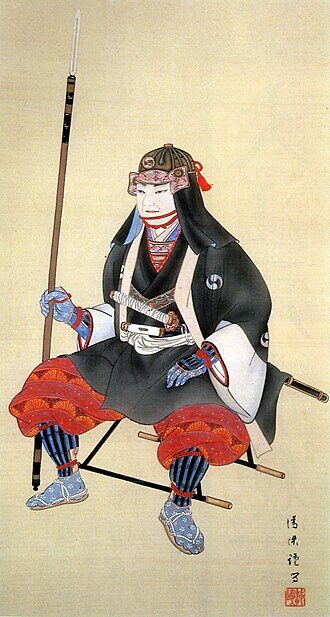

〈由井正雪:Wikimedia Commons〉

「由井正雪の乱」は、浪人が起こした幕府への反乱でした。

反乱とはいっても10人で計画した杜撰なものであり、仲間の「丸橋忠弥」が捕まってしまい「由井正雪」も自害し、あっけなく終わりました。

〈丸橋忠弥:Wikimedia Commons〉

由井正雪の乱は鎮圧しましたが、次回はもっと大きな反乱になるかもしれないと考えた幕府は方針を転換し、武断政治から文治政治に移行したのです。

〈1651年 末期養子の禁止緩和〉

「由井正雪の乱」を受けて、浪人増加に対する幕府の対応策です。

これまでは大名に後継者がいない場合、問答無用で領地没収になっていました。

「末期養子の禁止緩和」により、17歳~50歳までの大名が亡くなってしまった場合に限り、養子を取る事を許可しました。

〈1653年 殉死の禁止〉

「殉死」=「大名が死んだ時、妻や家臣が後を追い自殺すること」を指します。

亡くなった大名に対して、最後の奉公として行われる事が多かったのです。

しかし、人が多く亡くなると単純に藩の運営に支障をきたします。

また旦那が死んで未亡人となってしまった妻が大量に発生すると、単純に治安が悪くなります。

幕府は「文治政治」への転換期として「殉死」を禁止しました。

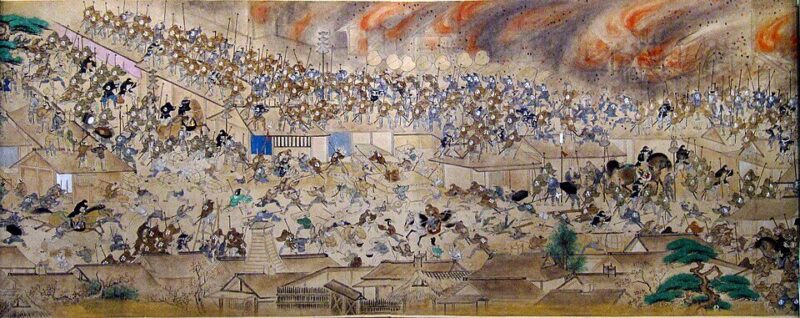

〈1657年 3月2日~4日 明暦の大火〉

経緯

名前こそあまり知られていませんが、江戸時代最大の大火事です。

「明暦」の年号の時に発生したので、「明暦の大火」と言います。

〈明暦の大火:Wikimedia Commons〉

火事の出火場所は東京都豊島区にある「本妙寺」と言われています。

〈本妙寺:本妙寺HP〉

この日は風が強く、一度出火すると瞬く間に江戸中を焼き尽くしていきます。

江戸城も被害を受けており、本丸と二の丸も焼け落ちました。

将軍の「徳川家綱」はかろうじて災禍から逃れますが、多くの人が焼け死んだと言われています。

結果的に江戸の中心部の殆どが焼き尽くされ、大名屋敷や町人の家なども無くなり、路頭に迷う人が大量発生しました。

死者は約50000人と見積もられています。

結果

明暦の大火を受けて、江戸の町は生まれ変わります。

今までは江戸の町に家がぎゅうぎゅうに並んでいました。

新築の家からは、家ごとの間隔を空けたり、燃え広がった時に火を食い止める「広小路」という道を作り、延焼を食い止める工夫をしました。

また武蔵国と下総国に橋を架ける事で、火が迫ってきた時に逃げられるように対策しました。

この橋を「両国橋」と言います。

〈両国橋:Wikimedia Commons〉

徳川綱吉の治世

〈1646年 1月8日 徳川綱吉 誕生〉

「徳川綱吉」は「徳川家光」の四男として生まれました。

〈徳川綱吉:Wikimedia Commons〉

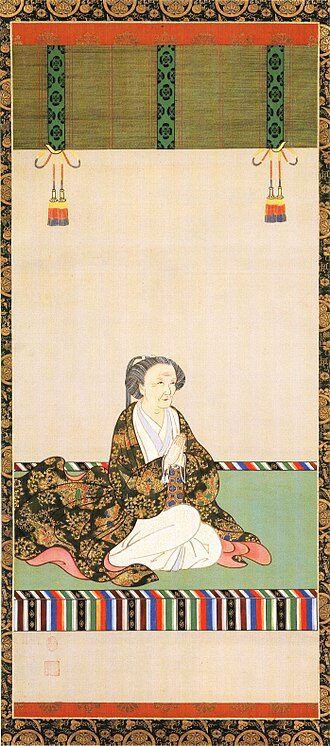

「徳川綱吉」の母である「桂昌院」が「徳川家光」の側室だった為、将軍候補ではありませんでした。

〈桂昌院:Wikimedia Commons〉

兄達が早くに亡くなっていたので、「徳川綱吉」に将軍の座が巡ってきました。(当時35歳)

幼い頃から学問を好み、特に儒学(朱子学)を深く学んだと言われています。

儒学では命を大切にする教えがあり、綱吉はその教えに従って命を軽んじる雰囲気を消し去り、仁や徳を重んじる政策を実行しました。

徳川綱吉を支えた大老は「堀田正俊」です。

しかし「堀田正俊」が江戸城内の将軍の部屋に近くで、刺し殺される事件が発生します。

この事件を契機に老中・大老の部屋が遠くに移され、代わりに「側用人」が起用されました。

「側用人」は将軍と老中の間を取り持つ役職です。

「徳川綱吉」が側用人として熱い信頼を寄せていた人物が「柳沢吉保」です。

〈柳沢吉保:Wikimedia Commons〉

彼が将軍在籍中に起きた内容を、確認していきましょう!

〈1683年 武家諸法度 天和令〉

将軍の代替わりに出される武家諸法度です。

武家諸法度と言えば、徳川秀忠出したイメージが強いかも入れませんが、基本的に「将軍の代替わりごと」に出されます。

理由は将軍の権威を見せつける為です。

武家諸法度を出していないのは、初代の「徳川家康」と、最後の「徳川慶喜」です。

「徳川家康」は早くに二代目の「徳川秀忠」に将軍職を譲ったので、出す暇がありませんでした。

「徳川慶喜」に関しては幕末になっており、武家諸法度を出しても誰も従わないのが分かっていたからです。

本題に入りますが、当時の年号は「天和(てんな)」です。

天和令が有名なのは、時代の移り変わりを反映しているからです。

今までの武家諸法度の第一条は

武芸の鍛錬をしなさい

天和令の武家諸法度の第一条は

忠義を尽くし、礼儀正しくありなさい

「徳川綱吉」が大切にしている、儒学の考え方と文治政治の雰囲気が、武家諸法度に直接反映されるようになったのです。

〈1685年 生類憐みの令〉

「徳川綱吉」の行動がおかしくなったのは、1683年に息子である「徳松」が、5歳でこの世を去ってからです。

「徳松」の死によって後継者問題が浮上しました。

ここで母の「桂昌院」がお坊さんに占いに行ったのですが、その結果が運命を変えてしまいます。

「綱吉が前世で動物を殺している、子に恵まれたいのなら動物を大事にしろ、特に犬を」という占いの結果でした。

動物を大事にする一心で徳川綱吉が出した法令が、生類憐みの令です。

「鷹の献上」、「捨て子」、「病気になった動物を捨てる」など、命に関わる事は次々と禁止になりました。

「徳川綱吉」が戌年だった事から、犬への保護が特に手厚く施されました。

四谷や中野などに保護する施設が作られ、その数は10万匹を超えていました。

施設を維持する経費は120億円かかったと言われています。

「生類憐みの令」に反対する者が多く居ましたが、悉く処刑したり島流しにし、反対意見を封殺しました。

生類憐みの令が出されてから20年以上経ち、病気でこの世を去りました。(享年64)

「徳川綱吉」は生類憐みの令を出し続けろと遺言しましたが、即刻廃止されました。

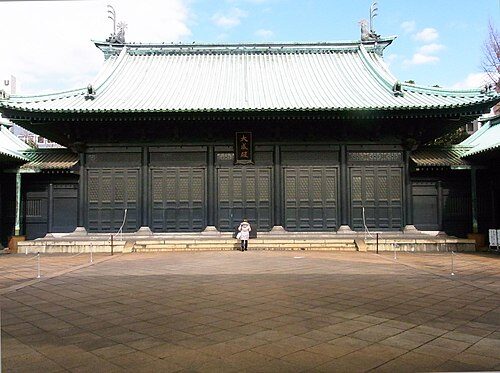

〈1693年 湯島聖堂 完成〉

徳川綱吉が勉強好きだった事が影響し、儒教を象徴する「湯島聖堂」が建てられました。

〈湯島聖堂:Wikimedia Commons〉

「聖堂」とは、儒教の世界で偉い人を祀った建物を指します。

儒教は「誠実でありなさい」など、小学校の道徳で習うような内容が基本の考え方です。

徳川綱吉が平和な世の中が続くことを願い、人々の心の在り方を変えるキッカケになった建物なのです。

〈1695年 元禄小判 鋳造〉

明暦の大火により、幕府が所有していた金銀が溶けてしまい、一気に財政難が加速しました。

日本各地の金山・銀山からの採掘量が激減していた為、幕府は貧乏になる一方でした。

こんな幕府のピンチを救う為、小判を作り直す事にしたのです。

貨幣の改鋳を担当したのは、勘定吟味役の「荻原重秀(おぎわらしげひで)」です。

今までの小判は「慶長小判」でした。

〈慶長小判:Wikimedia Commons〉

「慶長小判」の金の含有量は「84%」であり、非常に価値の高いものでした。

しかし「金」は新しく増やせないので、今ある小判で何とかするしかありません。

「荻原重秀」は慶長小判を回収し一度金を溶かして、金の含有量が「57%」の元禄小判を作りました。

貨幣が足りない問題を、無理やり解決したのです。

〈1702年 3月 赤穂事件〉

「浅野長矩」が「吉良義央」を切りつけた大事件です。

この時期、朝廷からの使者が幕府に到着し、もてなす準備で慌ただしく働いていました。

使者をもてなす責任者となったのが、「浅野長矩(ながのり)」です。

〈浅野長矩:Wikimedia Commons〉

「浅野長矩」は、赤穂城主です。

「赤穂城」は兵庫県にあるお城です。

〈赤穂城跡:Wikimedia Commons〉

そして「浅野長矩」の指南役に選ばれた人物が「吉良義央(きら よしひさ))」です。

〈吉良義央:Wikimedia Commons〉

「吉良義央」が上司だったのですが、彼の指導が厳しすぎて今回の事件が発生したと考えられています。

「この間の遺恨覚えたるか」という叫び声が江戸城内を響き渡り、「浅野長矩」が「吉良義央」を切りつけました。

江戸城内で刀を抜くだけで重罪なのに、人を切りつけるなどありえない事です。

徳川綱吉は激怒して、即日「浅野長矩」に切腹を命じました。

こうして「浅野家」は取り潰しになり、領地没収になりました。

ここでこの事件を許せない人物がいました。

「浅野長矩」の家臣達です。

「浅野長矩」が切腹なのは納得だが、「吉良義央」がお咎めなしだったが許せなかったのです。

喧嘩両成敗が基本とされてたこの時代では、怒るのも何となく分かるような気がします。

取り潰しにより、赤穂浅野家の家臣団は散りましたが、密かに主君の敵討ちを誓ったのです。

そのリーダーこそ、赤穂藩の家老だった、「大石内蔵助良雄」です。

〈大石内蔵助良雄:Wikimedia Commons〉

〈1703年 吉良邸討ち入り〉

各地に散った赤穂藩の浪士達が集結し、夜中に吉良邸へ突入し、「吉良義央」を暗殺した事件です。

赤穂浪士達は主君の敵討ちを達成し吉良の首を持って、高輪にある「泉岳寺」に向かいました。

〈泉岳寺:Wikimedia Commons〉

「泉岳寺」には、今は亡き主君「浅野長矩」のお墓があったのです。

お墓に吉良の首を供え、敵討ちを遂げた事を「浅野長矩」に報告し、赤穂浪士達は幕府に自首しました。

処分の結果は「切腹」でした。

「斬首」ではなく、「切腹」なのが重要です。

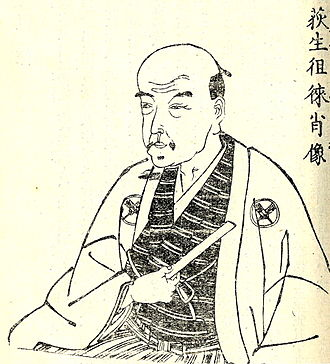

この処分には「荻生徂徠(おぎゅうそらい)」の意見が反映されています。

〈荻生徂徠:Wikimedia Commons〉

「荻生徂徠」は赤穂浪士達の敵討ちに関して、「敵討ちは私情だが、主君に忠義を貫く武士の鑑の行動」と考えました。

こうした理由から、武士の礼を持って切腹になりました。

赤穂浪士達は切腹し、泉岳寺の「浅野長矩」のお墓の隣で今も眠っているのです。

この話は人形浄瑠璃・歌舞伎『仮名手本忠臣蔵』の題材になったお話です。

気になる方はぜひ見に行ってみて下さい!

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント