皆さんこんにちは!

今回は江戸時代の4つの窓口を解説をしていきます!

江戸幕府は完全に貿易を完全に止めた訳ではなく、4つの窓口と言われる貿易拠点がありました。

江戸幕府の貿易統制が非常に巧妙なので、要点を抑えていきましょう!

↓鎖国への流れを復習したい方は、こちらをご覧ください!!↓

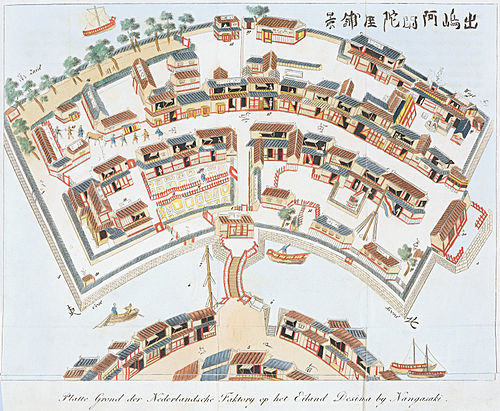

① 長崎(出島)- オランダ・中国との貿易

「出島」はオランダ人・中国人との貿易の為に整備されました。

〈出島:Wikimedia Commons〉

オランダは「プロテスタント」の国家なので、布教には関与せず商業的利益のみを追求します。

幕府はオランダとの関係を容認し、彼らを出島に閉じ込めて貿易を許可しました。

↓鎖国までの流れは別の記事で解説しています、こちらもご覧ください!!↓

中国はキリスト教の国ではなく、古来から日本の先輩のような国なので、引き続き貿易を継続しています。

日本からの輸出品は「銀」です。

中国からの輸入品は「生糸・絹織物・書籍」です。

オランダからの輸入品は「毛織物・綿織物・オランダ風説書」です。

海外の最新情報を、「オランダ風説書」から得ていました。

長崎郊外には「唐人屋敷」と呼ばれる、中国人(当時は清)専用の居住地を設けました。

〈唐人屋敷:Wikimedia Commons〉

最初居住地は自由でしたが、キリスト教が禁止になるにつれて貿易統制の一環として、唐人屋敷内に住居を固定しました。

② 対馬- 朝鮮との外交

朝鮮との外交は、「豊臣秀吉」の朝鮮出兵(文禄の役・慶長の役)後、国交断絶状態でした。

〈豊臣秀吉:Wikimedia Commons〉

対馬藩の「宗義智」は朝鮮と幕府の仲介に入り、国交回復に尽力しました。

〈宗義智:Wikimedia Commons〉

対馬は長崎県の島で、朝鮮と日本のちょうど中間に位置しています。

〈画像:Wikimedia Commons〉

「宗義智」がなぜ、わざわざ幕府と朝鮮の国交を回復させたのか?

理由は「対馬が農業に適していないから」です。

対馬は殆ど山岳地帯なので、お米の栽培は出来ません。

今まで朝鮮と日本本土から、農作物を輸入する事で生活を維持してきました。

しかし朝鮮出兵により朝鮮との貿易が途絶えると、日本本土に頼るしかなくなります。

この状況で日本に飢饉が発生すると、対馬の民が餓死してしまうと考えたのです。

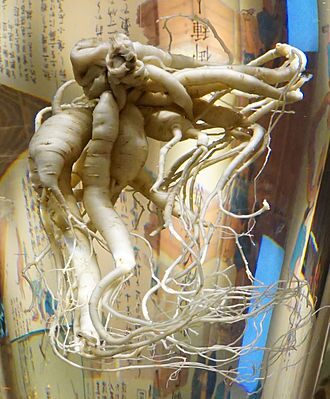

朝鮮からは「朝鮮人参」を輸入していました。

〈朝鮮人参:Wikimedia Commons〉

朝鮮人参は食用の他に、薬剤として古くから重宝されてきました。

当時はかなりの貴重品だったようです。

〈1607年 朝鮮通信使 開始〉

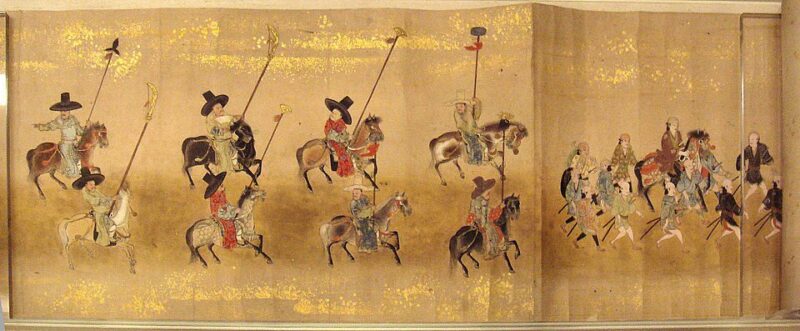

1607年に朝鮮との国交が回復すると、将軍の代替わり毎に「朝鮮通信使」が派遣されるようになりました。

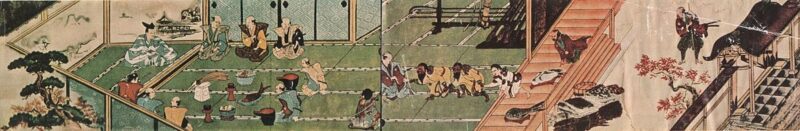

〈朝鮮通信使:Wikimedia Commons〉

幕府や沿道の諸藩は、朝鮮通信使の接待の為に莫大な費用を支出したそうです。

③ 薩摩- 琉球王国との外交

〈1609年 琉球王国征服〉

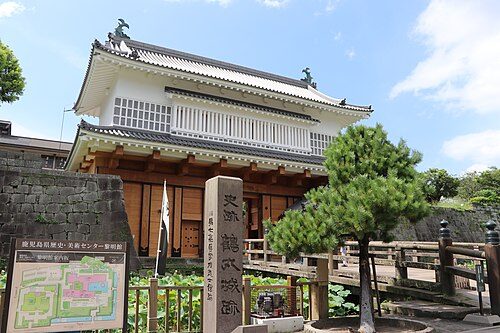

薩摩藩の「島津家久」が武力で「琉球王国」を征服し、薩摩藩の支配を確立しました。

〈薩摩藩の政庁:Wikimedia Commons〉

今までの「琉球王国」は独立した国家を歩んできており、中国・日本・東南アジアの国々と貿易を行っていました。

多くの国の影響を受け、日本本土とは異なる文化が栄えており、幕府は貿易を通じて海外の情報を仕入れるのが目的です。

〈1634年 慶賀使・謝恩使 開始〉

将軍の代替わり毎に「慶賀使」、琉球王国の国王の代替わり毎に「謝恩使」を派遣するようになりました。

〈琉球使節:Wikimedia Commons〉

幕府には将軍の権威を高める狙いがありました。

④ 松前-蝦夷地に住むアイヌとの交易

北海道はまだ日本の領土ではなく、「蝦夷地」と呼ばれていました。

「蝦夷地」では「アイヌ」という先住民が、古くから生活していました。

〈現在のアイヌの人々:Wikimedia Commons〉

下のお城は、松前藩が拠点としていた「松前城」です。

〈松前城:Wikimedia Commons〉

「松前」は蝦夷地の南西にあります。

下の写真は、松前藩の「松前矩広(のりひろ)」〈左〉に貢物を献上するアイヌの人々〈右〉の様子です。

〈松前藩主への謁見:Wikimedia Commons〉

日本本土からはお米などを輸出し、アイヌからは「魚や毛皮、海産物」を輸出しました。

実は室町時代あたりから、本州の人間とアイヌとの間で小競り合いが起きていました。

今回は室町時代に遡って、アイヌとの関り合いを確認していきましょう。

〈1457年 コシャマインの戦い〉:室町時代の争い

1400年代になると、本州の人々が蝦夷地に移住するようになりました。

本州の人々が現在の函館付近に構えた拠点を「道南十二館」と言います。

〈道南十二館:Wikimedia Commons〉

「蝦夷地」に本州の人が住み着くようになると、立地が良い場所の取り合いが始まりました。

ピリついた雰囲気の中、事件が起こります。

ちょっとした言い合いから、本州の人がアイヌの青年を刺し殺す事件が発生したのです。

怒りが爆発したアイヌは「コシャマイン」をリーダーとして、本州の人々を追い出す為に反乱を起こします。

「道南十二館」の館の10個を破壊し、猛攻を仕掛けます。

しかし「花澤館」に住んでいた「蠣崎信広」が、反乱を鎮圧します。

〈蠣崎信広:Wikimedia Commons〉

武力で鎮圧しただけなので、根本的な原因は解決しておらず、江戸時代に入っても争いが続くことになります。

〈1669年 6月 シャクシャインの戦い〉

江戸時代になると幕藩体制が確立します。

コシャマインの戦いを鎮圧した「蠣崎家」は、「松前藩」として運営していく事になります。

松前藩は「アイヌ」に対して、最初は純粋な交易を始めました。

しかし徐々にアイヌに対して多くの貢物を要求し、松前藩は少しの見返りしか返さない不平等な交易を要求するようになりました。

当然アイヌの人々には不満が溜まります。

こうして発生したのが「シャクシャインの戦い」です。

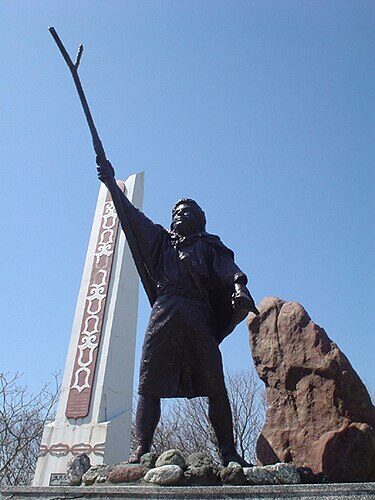

アイヌの首長の「シャクシャイン」が松前藩の圧政に対し蜂起しました。

〈シャクシャイン:Wikimedia Commons〉

「シャクシャインの戦い」最大の激戦地は、「国縫川」付近だと言われています。

しかしアイヌで一丸となれなかった事が原因で戦いに敗北し、松前藩に服従するようになりました。

〈1789年 クナシリ・メナシの戦い〉

北海道東部で起きたアイヌの一揆です。

「クナシリ・メナシ」=「国後・目梨」と表記される事もあります。

〈国後島:Wikimedia Commons〉

〈目梨郡:Wikimedia Commons〉

北海道の東部で反乱が起きた事が分かりますね。

反乱の原因は「シャクシャインの戦い」と同じく、松前藩の圧政が原因です。

貿易が始まった当初は北海道の西の方だけで交易が行われていたので、東側の人たちにはあまり関係が無かったのです。

しかし時が経つと松前藩の影響は、東の方まで及んできます。

「シャクシャインの戦い」から100年程経過し、反乱に発展しました。

このまま松前藩に任せていても反乱が起こると考えた幕府は、1807年に「蝦夷地」を幕府の直轄地としました。

江戸幕府が設けた4つの窓口は単なる交易所ではなく、外交・治安・情報収集の機能を併せた重要な拠点でした。

鎖国のイメージとは裏腹に、幕府は4つの窓口を巧みに利用して国際情勢を把握し、国内の安定を維持していました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント