皆さんこんにちは!

今回は戦国最後の戦い、大坂の陣ついて解説します!

徳川家康の最後の仕事である「大阪の陣」を、滅びゆく豊臣家と見ていきましょう。

作者は大坂の陣が大好きなので、今回は普段よりも熱く語ります!

↓豊臣家が力を失ってしまった理由を知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

大坂の陣までの経緯

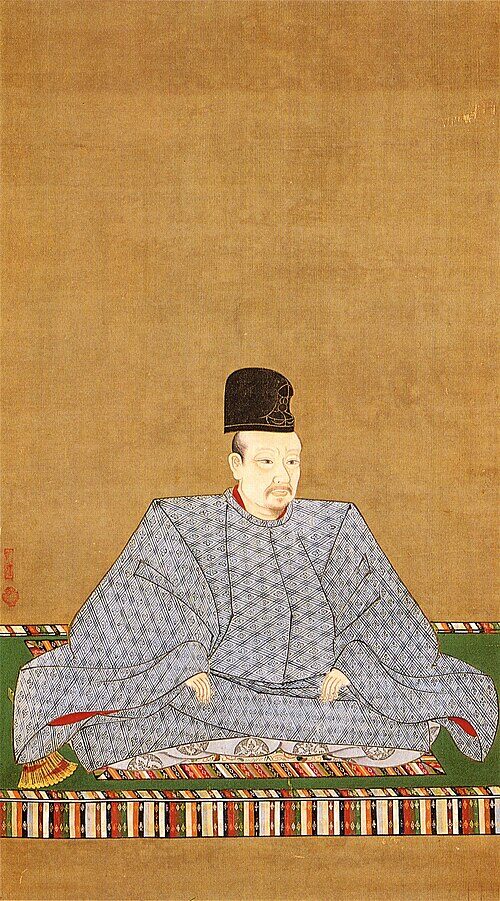

〈1611年 後陽成天皇 譲位〉

「後陽成天皇」が猪熊事件をキッカケに幕府に不満を抱き、「後水尾天皇」に譲位する方針を固めました。(事件の内容が気になる人は調べてみて下さい!)

〈後陽成天皇:Wikimedia Commons〉

〈後水尾天皇:Wikimedia Commons〉

「徳川家康」は「後陽成天皇」から征夷大将軍に任命されましたが、将軍職は息子の「徳川秀忠」に譲っていました。

〈徳川家康:Wikimedia Commons〉

〈徳川秀忠:Wikimedia Commons〉

「徳川家康」はまだ幕府の土台が固められていない事を不安視していたので、「後水尾天皇」にも幕府の存在を公認して貰う為に京都に上洛しました。

天皇との面会が終わった後、もう1つの不安材料である「豊臣秀頼」との面会も行いました。

〈豊臣秀頼:Wikimedia Commons〉

「関ヶ原の戦い」で敗れた豊臣家は完全には滅びず、「豊臣秀頼」が大坂城に残っていましたのです。

「豊臣秀頼」は関ヶ原の戦いの時まだ幼く、政治の実権はありませんでした。

しかし成長するにつれて、多くの武将や公家が「まだ豊臣家が政権を取り戻せるのではないか」と考えるようになるのを、「徳川家康」は恐れていたのです。

こうして豊臣秀頼との面会が実現し、京都の「二条城」で対面しました。

〈二条城:Wikimedia Commons〉

面会自体は無事終わりましたが、たくましく成長した「豊臣秀頼」を危険視し、「徳川家康」は豊臣家を滅ぼす事を決意しました。

そこで起こった事件が「方広寺鐘銘事件(ほうこうじ しょうめいじけん)」です。

〈1614年 8月 方広寺鐘銘事件〉

「方広寺」は「豊臣秀吉」が建立した、京都にある大仏殿です。

「豊臣秀吉」が「刀狩令」を出したのも、大仏を造る為の鉄の確保だったと言われています。

〈方広寺:Wikimedia Commons〉

1596年に発生した「慶長伏見地震」で、倒壊したまま放置していました。

「豊臣秀頼」は「豊臣秀吉」の遺志を継ぐ形で大仏殿を再建し、新しい梵鐘(釣鐘)を鋳造します。

〈梵鐘:Wikimedia Commons〉

この梵鐘には仏教的な願いの文章(銘文)が刻まれていました。

しかし「徳川家康」は梵鐘の鐘銘(釣鐘に刻まれている文字)を問題視します。

特に家康が問題にしたのは、以下の部分です。

「国家安康(こっかあんこう)、君臣豊楽(くんしんほうらく)」

まずは「国家安康」の文字が「家康」の名前を2つに分断している(家と康の間に文字を入れている)ことに目を付けました。

「徳川家康の名前を分断して、呪っているのではないか」と因縁を付けたのです。

「君臣豊楽」は「豊と臣が隣り合って、共に楽しむ」=「豊臣家が繁栄する」という意味に取れ、不敬と捉えました。

つまり「徳川家康」が難癖を付けてきたという事です。

「徳川家康」は僅か六日後に予定されている、方広寺の大仏の開眼供養延期を要請してきました。

豊臣家は徳川家康の仕打ちに腹を立て、家康打倒の兵を集める為各地の大名に手紙を送ります。

しかし大名は力を貸そうとしませんでした。

理由は「土地を保証してくれているのは徳川家だから」です。

武士特有の「御恩」と「奉公」の関係は、既に徳川家と結ばれていたのです。

豊臣家は代わりに「浪人」を集めました。

「浪人」=「徳川家に領地を没収された人」を指します。

関ヶ原の戦いで敗北した人や、家康に目を付けられ領地を没収された人が大勢いたのです。

この情報を聞きつけた家康は、すぐに戦の準備を始めます。

こうして始まったのが「大坂の陣」です。

大坂の陣

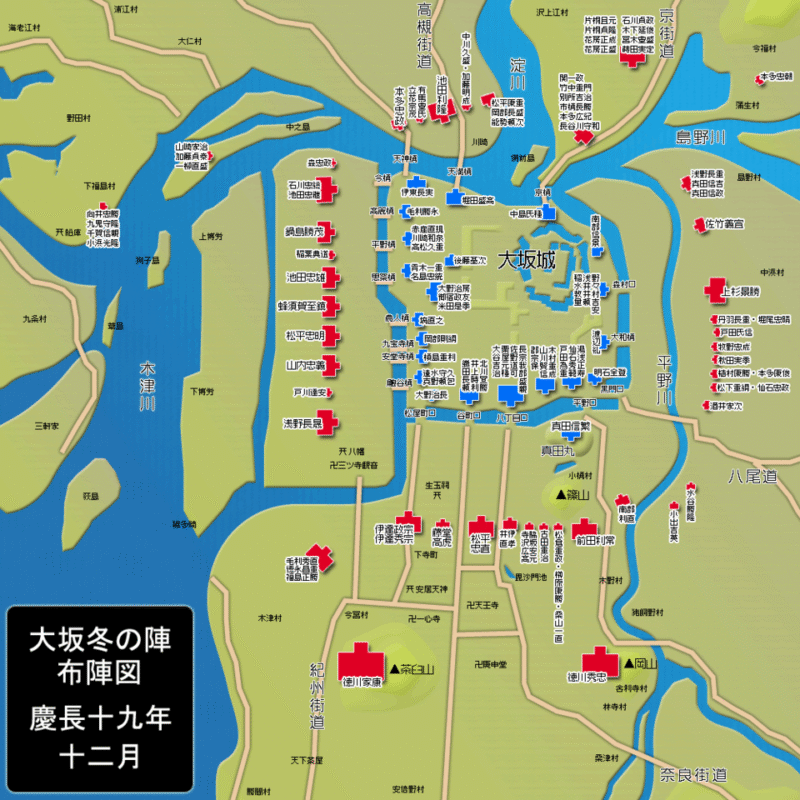

〈1614年 10月 大坂冬の陣〉

大坂城には約10万人の兵士が集まり、防御体制が固められていました。

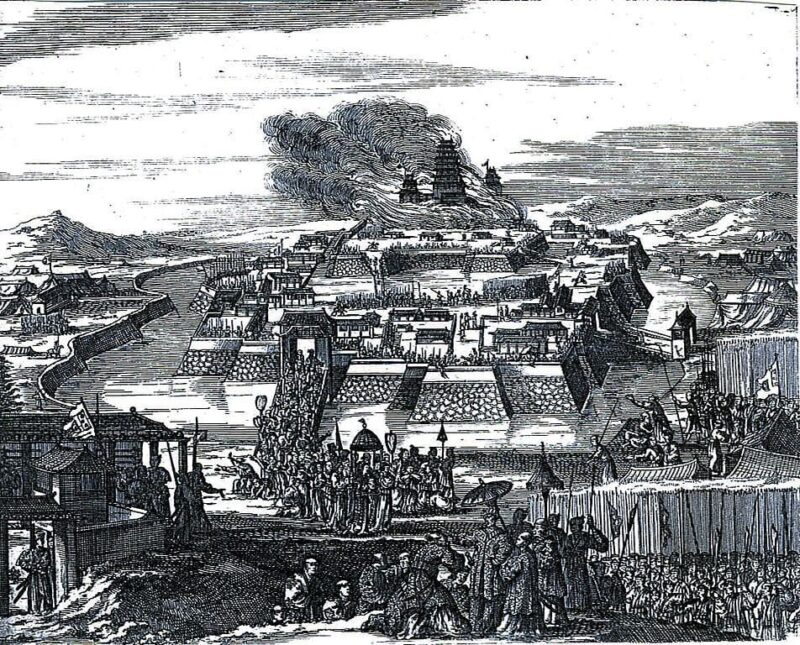

〈大坂冬の陣:Wikimedia Commons〉

徳川家は約20万人の大軍を動かして、大坂城を包囲します。

大坂冬の陣では大きな戦いは起こらず、小競り合いが続きました。

その中でも有名な戦いが「真田丸の戦い」です。

上の地図の豊臣方(青い方)の右下に、「真田丸」と書いてあります。

この地点は大坂城の弱点と言われていて、「真田信繁(真田幸村)」率いる部隊が防御していました。

〈真田信繁(真田幸村):Wikimedia Commons〉

攻めてきた徳川家の兵に対して、巧みな戦力を用いて勝利しました。

膠着状態が続く中、家康側の放った大砲が大阪城の天守閣に命中し、豊臣秀頼の母である「淀殿(よどどの)」に仕える人が即死しました。

〈淀殿:Wikimedia Commons〉

「淀殿」の本名は「浅井茶々」です。(織田信長に滅ぼされた、浅井長政の娘です)

流石に動揺したのか、豊臣側が講和交渉に応じます。

「大坂城の外堀を埋め、内堀も一部壊す」という条件で一時的な停戦が成立し、大坂城は非常に弱体化しました。

講和条件の実行

講和の条件にあった「大坂城の外堀を埋め、内堀も一部壊す」をすぐに実行します。

お城を見に行ったことがある人は分かると思いますが、石垣の周りに水が溜まっている箇所があると思います。

これを「外堀」と言います。

〈外堀:Wikimedia Commons〉

これを埋め立てるという事は、城の防御設備が殆ど無くなるようなものです。

難攻不落の大坂城も圧倒的な弱体化を受けました。

ここまでなら良かったのですが、豊臣家が雇っていた浪人が、外堀を勝手に復旧し始めます。

浪人は大坂の陣が敗者復活戦なので、死ぬまで戦う気満々なのです。

「豊臣家の浪人が城の堀を復旧している」という噂を聞いた徳川家は、豊臣家に2つの要求を突きつけます。

①豊臣家の移封

大坂城を退去して大和国か伊勢国に移れという要求です。

しかし豊臣家の繁栄の象徴とも言える大坂城を、簡単に離れる訳にはいきませんでした。

②浪人の解雇

豊臣家の戦力の大半を担う浪人は、もはやコントロールできない状態にあり、この要求も聞けませんでした。

豊臣家は要求を呑まないとして、徳川家康は直ちに戦の準備を開始します。

大坂の冬の陣の半年後に始まったのが、戦国最後の戦い・大坂夏の陣です。

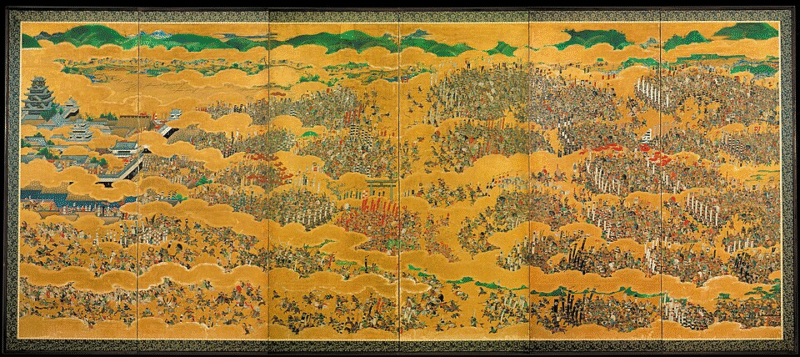

〈1615年 4月 大坂夏の陣〉

豊臣方・5万5000人、徳川方15万5000人が参加した「大坂夏の陣」は、僅か2日間の戦闘でした。

〈画像:Wikimedia Commons〉

大坂城の堀は埋め立てられているので、籠城しても豊臣方に勝ち目ありません。

よって城から出て、平地で徳川方と決戦します。

豊臣方の武将は命がけで奮戦しましたが、圧倒的兵力差の前にねじ伏せられ壊滅します。

大坂城に兵士がなだれ込み、火をつけられて炎上します。

23歳の「豊臣秀頼」と母の「淀殿」は自害し、応仁の乱から続いた戦国時代は終結しました。

その後家康は京都に向かい、豊臣方に味方した公家も処罰しました。

豊臣秀頼の息子の「国松」も処刑され、豊臣家を滅亡しました。

大坂の陣の戦後処理

〈1615年 一国一城令〉

「大名が住むお城以外は全て破壊しろ」という内容の命令です。

戦国時代にはどこから攻められる分からないので、国の各地にお城が建てられていました。

戦国時代が終わりお城の存在は不要となり、徳川家への反乱を抑える為に余分なお城を破壊させたのです。

〈1615年 武家諸法度〉

「武家諸法度」は諸大名が守るべきルールブック十三カ条です。

「武家諸法度」に違反すると、領地削減の「減封」・領地替えの「転封」、領地没収の「改易」が命じられました。

二代目将軍の「徳川秀忠」の名前で出されました。(ここかなり重要!!)

「徳川家康」ではなく二代目の「徳川秀忠」が命令を出す事で、戦国時代の終わりと徳川の時代の到来を、全国の大名に知らしめたのです。

〈1615年 禁中並公家諸法度〉

「徳川家康」は以前、「公家諸法度」を発令していました。

名前の通り、公家たちが守るべきルールブックです。

当然公家達からは、ブーイングの嵐です。

「公家諸法度」に不満を持った公家の中には、大坂の陣で豊臣家に味方した者も大勢いました。

幕府の支配体制をより強固なものにする為に出されたのが、「禁中並公家諸法度」です。

「禁中」=「天皇が住んでいる場所」です。

つまり天皇と公家に出されたルールブックです。

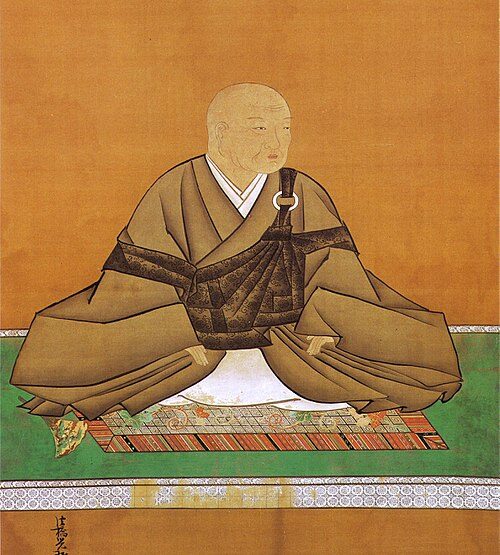

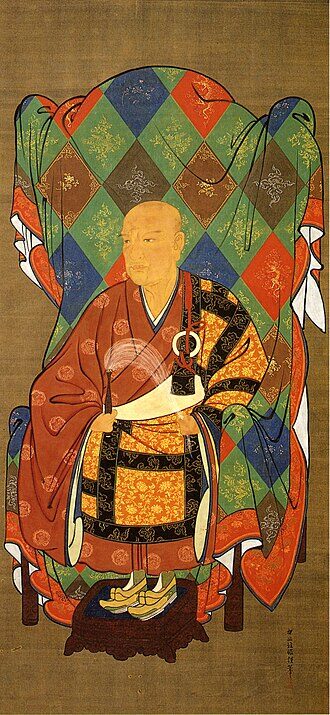

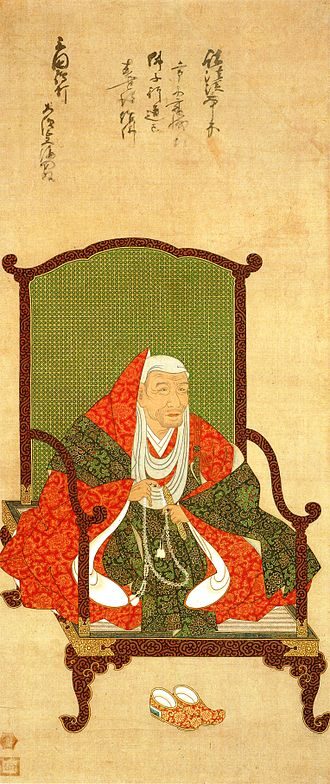

「禁中並公家諸法度」を起草したのは、「金地院崇伝(こんちいん すうでん)」です。

〈金地院崇伝:Wikimedia Commons〉

臨済宗の僧であり「徳川家康」の元で、江戸幕府の法律の立案・外交・宗教統制を一手に引き受けました。

その権勢から「黒衣の宰相」の異名を持ちます。

〈1616年 4月17日 徳川家康 死去〉

豊臣家を滅亡させ、まるで思い残す事は無いと伝えるように、「駿府城」で75歳の人生に幕を閉じました。

〈駿府城:Wikimedia Commons〉

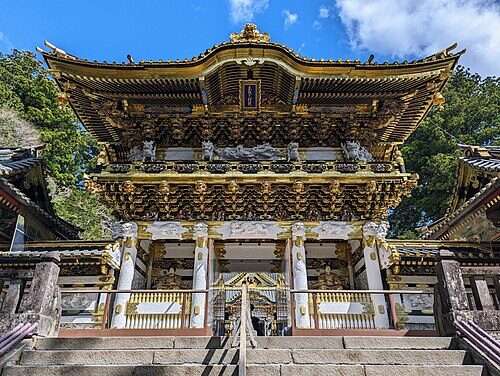

「徳川家康」のお墓は、皆さんご存じ「日光東照宮」です。

〈日光東照宮 陽明門:Wikimedia Commons〉

今の豪華絢爛な見た目の「日光東照宮」は、3代将軍の「徳川家光」の時に作られたものです。

「徳川家康」が亡くなった時は、もっと質素な見た目をしていたようです。

〈1617年 徳川家康 朝廷から東照大権現の称号授与〉

「徳川家康」が亡くなった後、神格化させる為に「神号」という神の証を授与する事が決定します。

「東照大権現」は「徳川家康」の神号です。

南禅寺の「金地院祟伝」と延暦寺の「天海」で話し合われ、「天海」の案が採用されました。

〈天海:Wikimedia Commons〉

「金地院祟伝」は「大明神」の案を提案しましたが、「天海」が「豊臣秀吉が豊国大明神で滅亡したから良くない」と主張し、江戸幕府も納得したようです。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント