皆さんこんにちは、パルです!

今回は日本各地の戦国大名について解説していきます。

戦国時代は大河ドラマでも非常によく取り上げられますし、日本史を知らない人でも登場人物は聞いた事がある人も多いと思います。

室町幕府の将軍達は室町時代のカテゴリーで紹介しているので、今回は日本各地の有名な戦国大名をピックアップして解説していきます!

↓戦国時代の始まりと言われる「応仁の乱」について知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

戦国大名の登場

「応仁の乱」以降、室町幕府は地方の統制が取れなくなっていました。

〈応仁の乱:Wikimedia Commons〉

京都が焼け野原になっても依然として争いは続き、地方に構う余裕が無かったからです。

日本各地は無法地帯となり、力を持つものが土地を支配する「下剋上」の時代に突入しました。

今までの日本では、身分や家柄が非常に重視されていました。

建武の新政の後各地の武士たちが足利尊氏の元に集まったのも、尊氏が源氏の血を引いている高貴な家柄だったからですよね。

戦国時代は実力があればどんな立場や身分でも出世が望め、力さえあれば支配者を追放し、自分がトップに君臨するのも夢ではありません。

「力こそが全て」、そんな混沌とした時代だったのです。

守護大名と戦国大名の違い

意外と違いを理解していない方も多いので、「守護大名」と「戦国大名」の違いを比較します。

守護大名

「守護」は鎌倉時代から設置された、地方を統制する警察的役職です。

室町時代になると「守護」に戦争・税の徴収・裁判など様々な権利が与えられました。

次第に「守護」がその地域を自分の国のように支配し、「守護大名」と呼ばれるようになりました。

重要なポイントは、幕府の支配下にある事です。

当時は幕府の力が強く、いくら一国を治めていても幕府には勝てませんでした。

守護大名はあくまで「将軍の命令でその地域を任されている」という意識が強く、幕府に命令は基本的に聞いていました。

戦国大名

室町幕府の力が弱まった後の時代に、自分の力で地域を支配した大名を指します。

幕府の命令に関係無く実力で国を治め、「分国法」という法律を作り、税の仕組みや軍隊の制度を整え、強固な国作りを進めました。

元々守護大名だった人が戦国大名になったケースや、守護の家臣や農民が力を持ち、支配者を追放して戦国大名になった例もあります。

| 比較項目 | 守護大名 | 戦国大名 |

|---|---|---|

| 時代 | 室町時代(主に前半) | 戦国時代(応仁の乱以後) |

| 地位の出発点 | 将軍に任命された「守護」 | 自分の力で国を支配 |

| 支配のしくみ | 幕府から任されている立場 | 自分で法律やしくみを作る |

| 幕府との関係 | 幕府に従う立場 | 幕府に従わず独立的 |

| 代表例 | 足利一族、細川氏、斯波(しば)氏 | 武田信玄、上杉謙信、織田信長など |

戦国時代初期の戦国大名の紹介

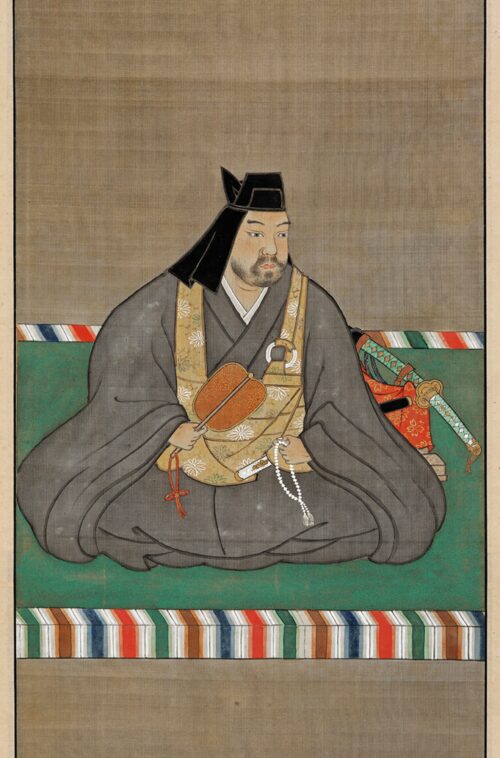

陸奥国:伊達稙宗

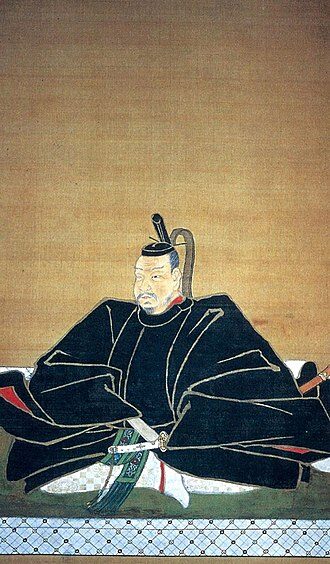

「陸奥国」の戦国大名は「伊達稙宗」です。

〈伊達稙宗:Wikimedia Commons〉

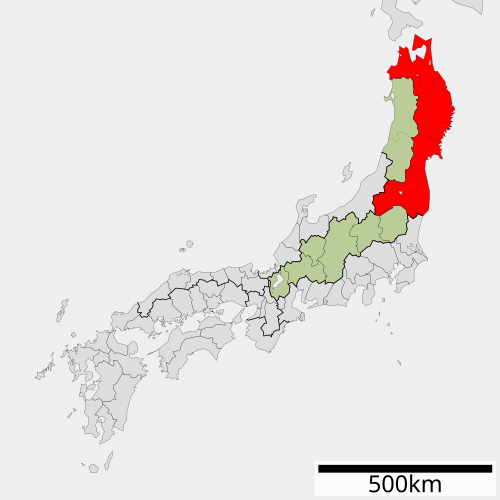

「陸奥国」は現在の福島県、宮城県、岩手県、青森県にありました。

伊達氏は陸奥国の一部を治めていたので、赤い箇所全てではありません。

誤解の無いように気を付けて下さい。

〈陸奥国:Wikimedia Commons〉

「伊達稙宗」は「伊達政宗」の曾祖父にあたる人物です。

〈伊達政宗:Wikimedia Commons〉

「伊達家」を辿ると平安時代の「後三年合戦」で、奥州の伊達地方で活躍した一族に行き着きます。

「伊達政宗」は「独眼竜」で有名です。

幼い頃に「天然痘」という病気に罹り、右目を失明してしまいました。

陸奥国の分国法:塵芥集

条文はおよそ171条に及び、分国法の中でも最大の規模を誇ります。

体裁に『御成敗式目』の影響が見え、殺人・強盗など刑事に相当する部分に詳細な規定があること、地頭の支配権が広く認められている点などが特徴です。

制定者は「伊達稙宗」です。

相模国:北条早雲(伊勢宗瑞)

「相模国」の戦国大名は「北条早雲」です。

〈北条早雲:Wikimedia Commons〉

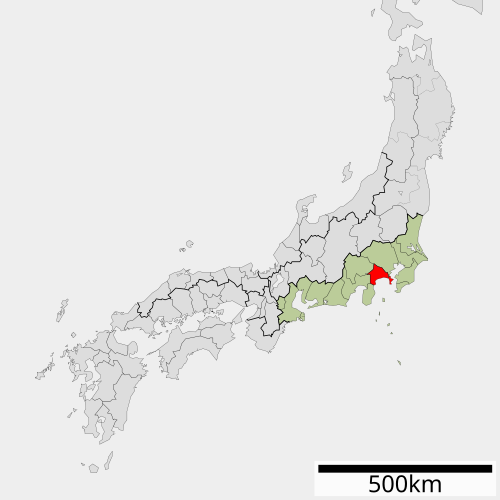

「相模国」は現在の神奈川県にありました。

〈相模国:Wikimedia Commons〉

「北条早雲」は元々「伊勢宗瑞」という名前で、室町幕府のお金管理部のサポートをしている一族でした。

〈1493年 10月 北条早雲 伊豆討ち入り〉

初代堀越公方の「足利政知」の長男の「茶々丸」は素行不良のため、廃嫡されて牢に閉じ込められていました。

三男の「潤童子」が堀越公方に決められます。

しかし牢から脱出した「茶々丸」は、「潤童子」の一族を殺害しました。

2代目堀越公方に、「茶々丸」が武力で就任しましたが、室町幕府は横暴な「茶々丸」にブチぎれます。

「北条早雲」は室町幕府に「茶々丸」討伐を命じられて、伊豆に向かいました。

堀越から「茶々丸」を追放し、堀越公方を滅亡させました。

「北条早雲」は伊豆討ち入りの功績を認められ、伊豆国を与えられます。

その後勢力拡大を続け「相模国」の「小田原城」を奪取し、拠点にしました。

〈小田原城:Wikimedia Commons〉

相模国は「鎌倉」がある場所なので、武士にとって誇りある土地です。

そんな国の大名になったので、鎌倉幕府の執権を務めた「北条氏」の苗字を頂戴し、「伊勢宗瑞」から「北条早雲」と名乗るようになりました。

鎌倉時代の北条氏と区別するため「後北条氏」と呼ばれます。

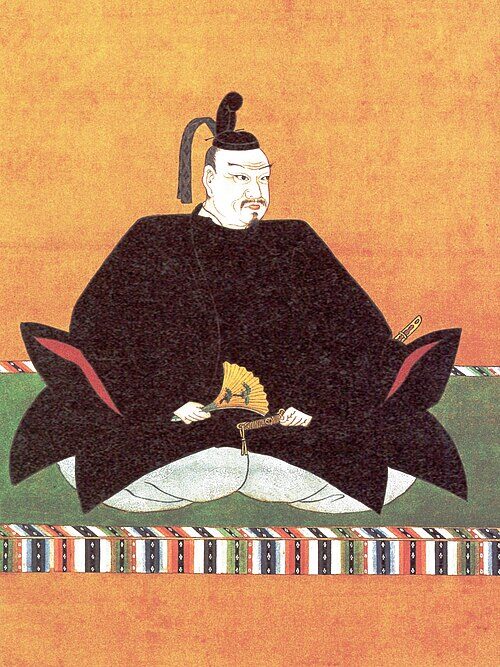

甲斐国:武田信玄

「甲斐国」の戦国大名は「武田信玄」です。

〈武田信玄:Wikimedia Commons〉

「甲斐国」は現在の山梨県にありました。

〈甲斐国:Wikimedia Commons〉

「武田信玄」の父である「武田信虎」が、甲斐の国を統一しました。

〈武田信虎:Wikimedia Commons〉

しかし「武田信玄」は「武田信虎」を追放し、強引に当主の座を手に入れます。

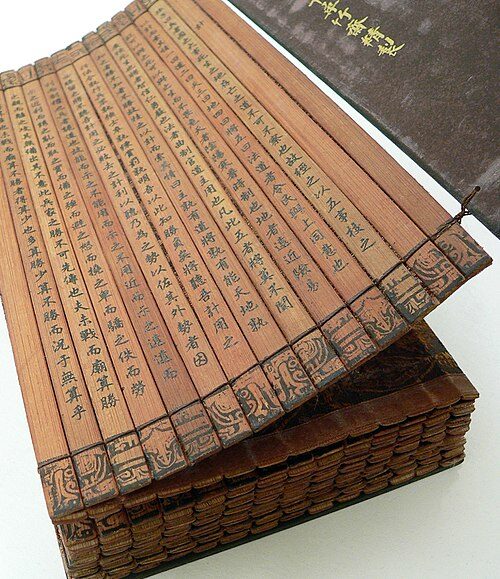

理由はよく分かっていませんが、中国の兵法書・「孫子」を頭に叩き込み、負けない戦を実践する事で戦国大名の地位を確立していきました。

〈中国の兵法書・「孫子」:Wikimedia Commons〉

甲斐国の分国法:甲州法度次第

分国法の中でも一番有名だと思います。

甲州法度之次第・信玄家法・甲州法度・甲州式目など、様々な呼び方があります。

初め55ヶ条の基本法から成っていましたが、1554年に2条追加されて57ヶ条となりました。

制定者は「武田晴信(信玄)」です。

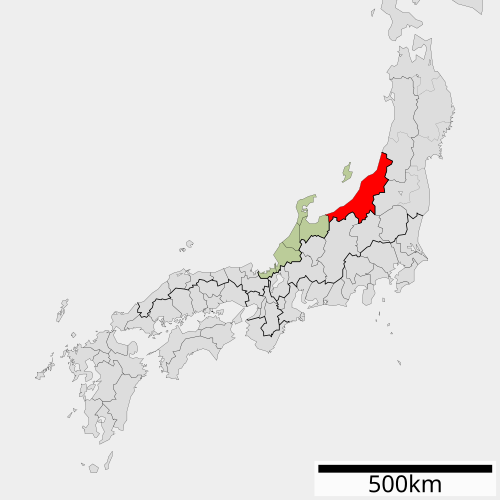

越後国:上杉謙信

「越後国」の戦国大名は「上杉謙信」です。

〈上杉謙信:Wikimedia Commons〉

「越後国」は現在の新潟県にありました。

〈越後国:Wikimedia Commons〉

「上杉家」は「守護代」として、越後の国を治める一族でした。

「守護代」=「守護の代わりに現地に赴き、国を治める役職」です。

19歳で家督を継承した「上杉謙信」は、「秩序の回復」を合言葉に各地で起きる反乱を鎮圧します。

「武田信玄」とは好敵手であり、生涯5回に渡って「川中島」で激突します。

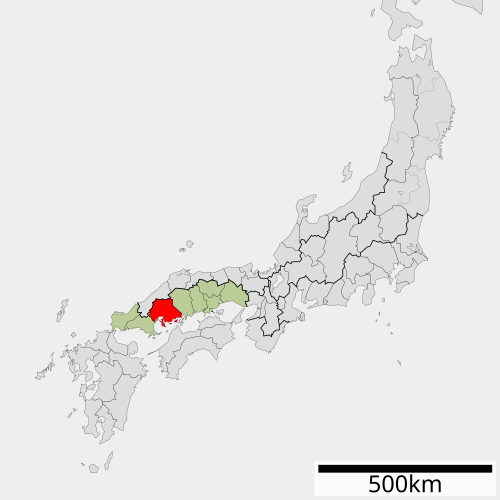

安芸国:毛利元就

「安芸国」の戦国大名は「毛利元就」です。

〈毛利元就:Wikimedia Commons〉

「安芸国」は現在の広島県にありました。

〈安芸国:Wikimedia Commons〉

毛利氏は「安芸国」の「国人領主」でした。

「国人領主」=「領地は持つが、大名より影響力が無い存在」です。

〈1551年 陶晴賢が大内義隆を殺害〉

「安芸国」の戦国時代は、守護大名の「大内義隆」が家臣の「陶晴賢」に下剋上された事で、激動の時代を迎えます。

〈大内義隆:Wikimedia Commons〉

「大内氏」と言えば、「足利義稙」の上洛を助けるなど、圧倒的な軍事力を誇る一族でした。

しかし家臣の「陶晴賢」に自害に追い込まれ、「大内氏」は没落してしまいます。

〈1555年 10月1日 厳島の戦い〉

「大内義隆」が「陶晴賢」に殺害されると、混乱に乗じて「毛利元就」は領地拡大を目指します。

「陶晴賢」が「毛利元就」を危険視して、合戦に発展します。

「厳島の戦い」開戦です。

「陶晴賢」の軍勢は20000人、「毛利元就」の軍勢は4000人程でしたが、事前に調略を重ねたことにより、戦力差を埋めて見せます。

結果「陶晴賢」を滅ぼし、「安芸国」の支配者に成り上がったのです。

「毛利元就」は父も兄も「酒毒」で亡くしていた為、自身はお酒を控えていたそうです。

彼は謀略・知略に優れ、数的不利な戦も相手の戦力を未然に弱体化させる事で、数々の戦を勝利してきました。

「関ヶ原の戦い」で西軍の総大将として担がれた「毛利輝元」は、「毛利元就」の孫にあたります。

〈毛利輝元:Wikimedia Commons〉

「毛利元就」は築いた最大版図を、「毛利輝元」の失態が原因で「徳川家康」に領地を大幅縮小させられました。

土佐国:長宗我部元親

「土佐国」の戦国大名は「長宗我部元親」です。

〈長宗我部元親:Wikimedia Commons〉

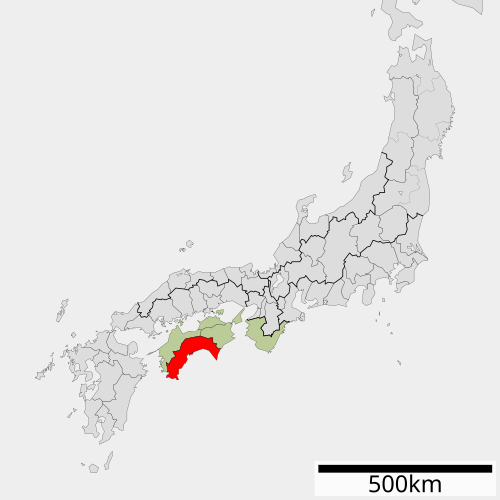

「土佐国」は現在の高知県にありました。

〈土佐国:Wikimedia Commons〉

長曾我部氏は土佐国の「国人領主」でした。

「国人領主」=「領地は持つが、大名より影響力が無い存在」です。

長曾我部氏を含む7つの勢力が乱立する戦乱の時代で、父の「長曾我部国親」と共にライバルを打ち破り勢力を拡大しました。

「豊臣秀吉」が天下を取る少し前の時期に、「長曾我部元親」は四国全土を平定しました。

土佐国の分国法:長宗我部元親百箇条

1597年5月10日に制定発布した分国法です。

喧嘩や口論の禁止、国家への反逆の禁止などがあり、犯罪者に対して厳しい罰則が規定されています。

制定者は「長宗我部元親・盛親親子」です。

薩摩国:島津貴久

「薩摩国」の戦国大名は「島津貴久」です。

〈島津貴久:Wikimedia Commons〉

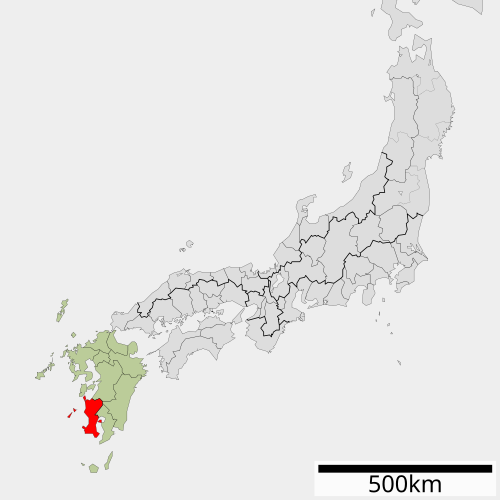

「薩摩国」は現在の鹿児島県にありました。

〈薩摩国:Wikimedia Commons〉

島津家と言えば、島津貴久の息子である「島津4兄弟」が有名です。

最強の引きこもりと評される長男の「島津義久」、武勇に優れた次男の「島津義弘」、利害を察し知力に優れた三男の「島津歳久」、軍法戦術に優れた四男の「島津家久」です。

受験やテストで出題されることは少ないですが、彼らの活躍は戦国時代を語る上で欠かせません。

気になる方は調べてみて下さい!

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント