皆さんこんにちは!

今回は平氏の衰退と源平合戦を徹底解説します!

源氏の巻き返しはある1人の「令旨」から始まります。

400年間の権力闘争も今回で最終回。

源氏が天下を取る過程を確認していきましょう!

↓平氏が天下を取る過程は、こちらで解説しています!!↓

- 平氏の暴走

- 治承・寿永の乱

- 〈1180年 4月 以仁王による平氏追討の令旨〉:源平合戦の始まり

- 〈1180年 5月26日 以仁王・源頼政 挙兵〉

- 〈1180年 6月 福原京 遷都〉

- 〈1180年 8月23日 石橋山の戦い〉

- 〈1180年 10月20日 富士川の戦い〉:源頼朝 鎌倉入り

- 〈1180年 12月28日 平重衡 南都を焼打ち〉

- 〈1181年 2月4日 平清盛 死去〉

- 〈1181年 ~ 1182年 養和の飢饉〉

- 〈1183年 6月2日 倶利伽羅峠の戦い〉

- 〈1183年 7月28日 木曾義仲 上洛〉:平氏の都落ち

- 〈1183年 10月 寿永二年十月宣旨〉

- 〈1184年 1月20日 宇治川の戦い〉:木曾義仲の最期

- 〈1184年 2月7日 一ノ谷の戦い〉

- 〈1185年 2月19日 屋島の戦い〉

- 〈1185年 3月24日 壇ノ浦の戦い〉:源平合戦の終結

- 【おまけ編】そもそも平氏とか源氏ってどこから現れたの?

- 受験生の方へ

平氏の暴走

〈1177年 6月 鹿ヶ谷の陰謀 発覚〉

経緯

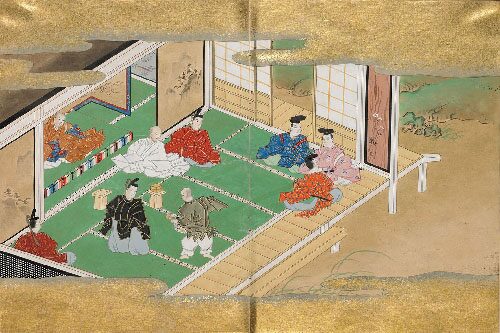

京都東山「鹿ヶ谷」にあった僧の「俊寛」の別荘で、「平氏打倒の謀議」が開かれました。

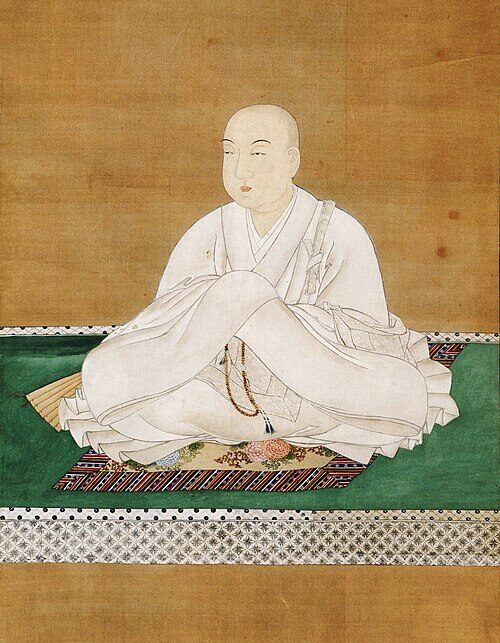

〈俊寛:Wikimedia Commons〉

下の絵は謀議が開かれている場面で、一番左に居る人物は「後白河上皇」です。

権力を握り過ぎた平氏に対して、「後白河上皇」も不満を持っていたのですね。

この会議には「後白河上皇」の院近臣の「藤原成親」も出席していました。

「藤原成親」は「平清盛」の息子の「平重盛」の奥さんである、「藤原経子」の兄にあたります。

〈藤原成親:Wikimedia Commons〉

また「西光」という「藤原通憲」の家来も参加していました。

「藤原通憲」は「保元の乱・平治の乱」に登場した人ですね。

最後の登場人物として、「多田幸綱」がいます。

「後白河上皇」の「北面の武士」で、「藤原成親」らから反平家の大将を望まれました。

しかし、平家の強勢と計画の無謀さを悟り、「平清盛」に反乱計画を密告します。

結果

「西光」は処刑され、「藤原成親」は岡山県あたりに流された後、暗殺されました。

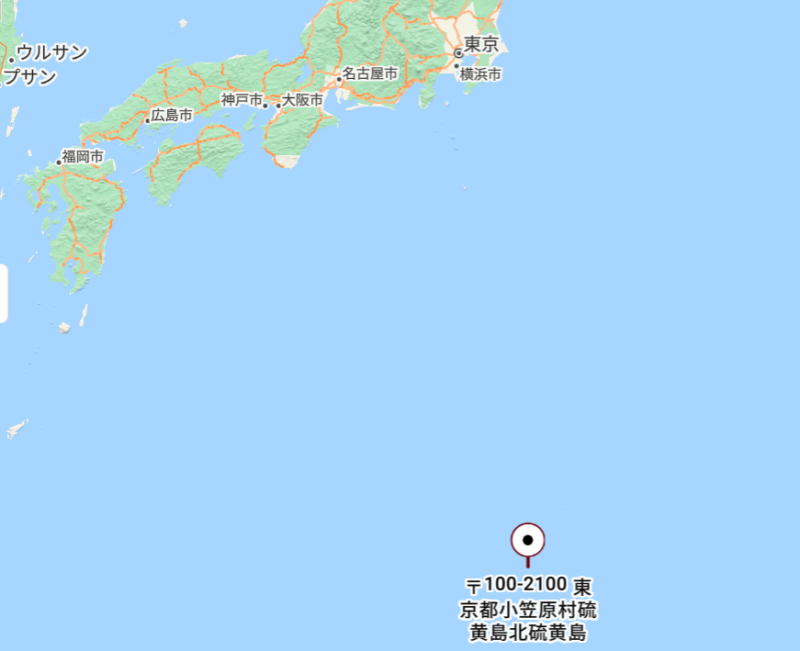

「俊寛」は「鬼界ケ島」に、島流しになりました。

「鬼界ケ島」は現在の「硫黄島」です。

〈鬼界ケ島:Wikimedia Commons〉

「後白河上皇」は平氏の監視下に置かれました。

しかし「鹿ヶ谷の陰謀」を「平清盛」による捏造だとする説が、近年唱えられています。

権力を手にし過ぎると反乱分子が気になり、人格者も人が変わってしまうのかもしれませんね。

〈1179年 11月 治承3年の政変〉

「平清盛」が「後白河上皇」を幽閉した事件です。

詳しく見ていきましょう!

経緯

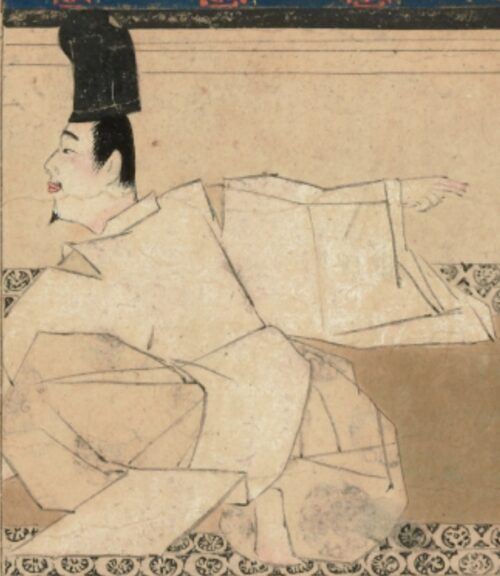

キッカケは「平重盛」が病気で亡くなった事です。

〈平重盛:Wikimedia Commons〉

「平重盛」は「平清盛」の長男です。

〈平清盛:Wikimedia Commons〉

「平重盛」は「平氏」と「後白河上皇」を繋ぐ役割をしていました。

〈後白河上皇:Wikimedia Commons〉

「後白河上皇」にも忠義を尽くす、素敵な人だったのです。

にも拘らず「平重盛」が亡くなると、「後白河上皇」は所領を没収します。

政治の実権を奪われているので、やっぱり平氏は嫌いだったのでしょう。

当然「平清盛」はブチぎれます。

「平重盛」の死により、遂に「平清盛」の暴走が始まるのです。

結果

「平清盛」は一万の兵を連れて挙兵し、平安京を占拠します。

「後白河上皇」サイドの人間を全員クビにして、「平氏」だけで政治を行うと宣言します。

「後白河上皇」は捕まり、幽閉されてしまいます。

幽閉したのは「院宣」を出せなくする為です。

「後白河上皇」の院政は停止しました。

〈1180年 2月21日 安徳天皇 即位〉

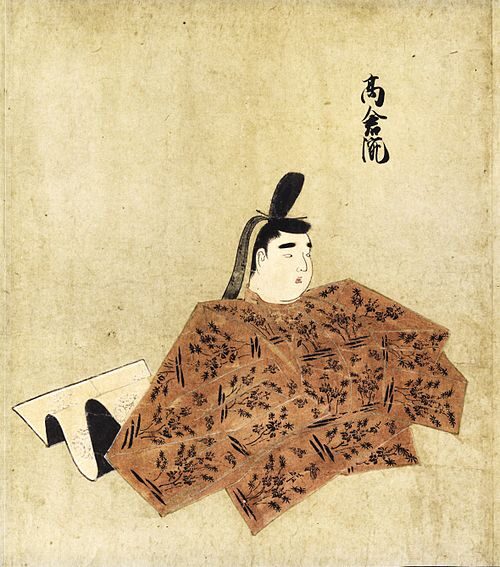

怒りに満ち溢れている「平清盛」は、皇位に就いていた「高倉天皇」を譲位させました。

〈高倉天皇:Wikimedia Commons〉

代わりに自分の孫である「安徳天皇」を即位させ、外祖父として力を握るのです。

藤原氏が行った「外戚関係」ですね。

〈安徳天皇:Wikimedia Commons〉

この平氏の横暴に、日本各地から反乱の火種が上がります。

いよいよ「治承・寿永の乱」開幕です。

治承・寿永の乱

〈1180年 4月 以仁王による平氏追討の令旨〉:源平合戦の始まり

「以仁王」は「後白河天皇」の第三皇子です。

〈以仁王:Wikimedia Commons〉

「以仁王」は「源頼政」に、平家を打倒しようと話を持ち掛けられます。

〈源頼政:Wikimedia Commons〉

「源頼政」は当時70歳を超えていました。

人生最後の博打として、平氏打倒を考えたと思われます。

「以仁王」は最初、平氏への謀反に乗り気ではありませんでした。

圧倒的な権力を誇る平氏に敵う訳がないと思っていたからです。

しかし占い師に、「貴方は天下を取る人物だ」と言われて、平氏打倒を決意します。

こうして全国の源氏に「令旨」を送るのです。

「令旨」=「皇太子の命令」を指します。

〈1180年 5月26日 以仁王・源頼政 挙兵〉

全国に令旨を出した事を知った「平清盛」は、「以仁王」の討伐に向かいます。

「以仁王」・「源頼政」も挙兵し、平等院に陣を張っていました。

しかし圧倒的兵力差によって敗北し、「源頼政」は自害しました。

〈平等院にある源頼政の墓:Wikimedia Commons〉

「以仁王」は興福寺に逃れようとしましたが、追って来た平氏の矢があたり死亡しました。

〈1180年 6月 福原京 遷都〉

「福原」=「現在の兵庫県神戸市中央区から兵庫区北部にあたり」です。

知らない方も多いと思いますが、兵庫県も1度都が置かれた場所なのです。

遷都の理由は「以仁王・源頼政」が挙兵した時、三井寺や興福寺も源氏の味方についたからです。

「平清盛」は平安京にいるといつ急襲されるか分からないので、「福原京」に遷都しました。

「福原京」への遷都により、「平安京」は廃墟同然になったようです。

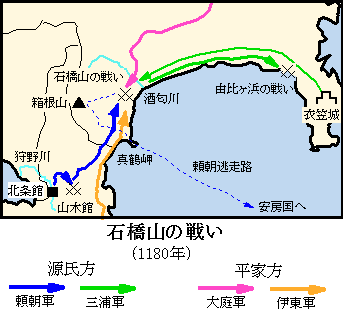

〈1180年 8月23日 石橋山の戦い〉

遂に源氏の棟梁である「源頼朝」が立ち上がります。

〈源頼朝:Wikimedia Commons〉

当時「源頼朝」は「平治の乱」の影響で伊豆に島流しになっていました。

そんな「源頼朝」にも、「以仁王の令旨」が届きます。

「源頼朝」が決心を固め挙兵します。

「石橋山の戦い」です。

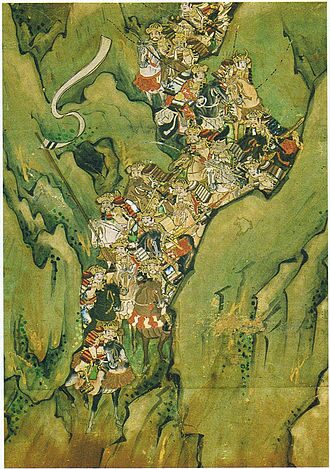

〈石橋山の戦い:Wikimedia Commons〉

平氏方の主力は「大庭景親」です。

「源頼朝」は援軍の「三浦氏」を待ちましたが、大雨の影響で川が増水し、石橋山に来れませんでした。

結局「大庭景親」の軍勢と「伊東軍」に挟み撃ちされる形で、大敗を喫しました。

「源頼朝」は平氏から逃げる為に「しとどの窟」に身を隠しました。

〈しとどの窟:Wikimedia Commons〉

平家側の武将である「梶原景時」は「しとどの窟」に隠れる「源頼朝」を発見しますが、味方に誰もいないと噓を付きます。

〈梶原景時:Wikimedia Commons〉

源氏の勝利に託したのでしょう。

「梶原景時」はこの時の恩から「源頼朝」に重宝され、鎌倉幕府の重要なポジションに就くキッカケになりました。

その後「源頼朝」は「安房国」に落ち延び、再起の時を伺うのです。

〈安房国:Wikimedia Commons〉

〈1180年 10月20日 富士川の戦い〉:源頼朝 鎌倉入り

「安房国」で体制を立て直した「源頼朝」は源氏の本拠地である鎌倉に入ります。

この時には「源頼朝」の味方が関東中から集結し、22万の大軍になっていました。

「源頼朝」の挙兵を知った「平清盛」は7万の軍勢を関東に差し向けます。

「平氏軍」の総大将は「平維盛」です。

〈平維盛:Wikimedia Commons〉

「平維盛」は「平清盛」の孫です。

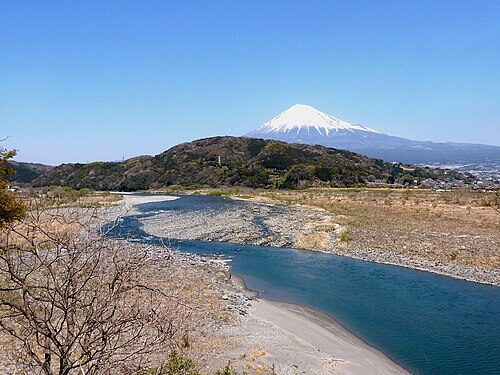

両軍は現在の静岡県の「富士川」を挟んで対峙します。

〈富士川:Wikimedia Commons〉

しかし戦う前から「平氏」は戦意喪失していました。

冷静に考えると、「22万」vs「7万」で勝てるわけないですもんね。

決戦前夜に一羽の水鳥が飛び立つと、追従して大量の水鳥が飛び立ちます。

その音を「源氏が夜襲してきた」と勘違いした平氏は、その場から退散しました。

「源氏」は戦わずして勝利を収めたのです。

その後「源頼朝」は京都に攻め込む事はせず、鎌倉に戻り体制を盤石にします。

また弟の「源義経」が奥州から鎌倉に到着しました。

〈源義経:Wikimedia Commons〉

「源義経」は平治の乱の時まだ生まれたばかりで、出家するのを条件に助命されました。

幼すぎて兄の顔は覚えておらず、生き別れの兄弟となったのです。

その後お寺から脱走し、奥州藤原氏の元に身を寄せていました。

しかし「源頼朝」の挙兵を聞き、「血は繋がっているのに、顔を見たことが無い」お兄ちゃんの元へ参上したのです。

この時の兄弟の再会は、超感動したと思います。

〈1180年 12月28日 平重衡 南都を焼打ち〉

経緯

「平清盛」はこの頃、「福原京」にいました。

その時に延暦寺の使者が「都を平安京に戻して欲しい」とお願いをしに来ます。

「平安京」が廃墟同然となり、治安が悪化していたので、なんとかしてほしいと思っていたのです。

「平清盛」は仏教勢力が「平氏」の敵にならないのを条件に、遷都を承諾しました。

しかし「興福寺」=「南都」だけは違いました。

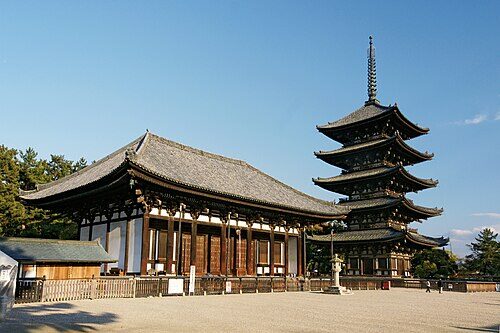

〈興福寺:Wikimedia Commons〉

「興福寺」は「以仁王」・「源頼政」が挙兵した時、「源氏」についていました。

「平安京」に「平氏」が戻ってきたことを知り、我らを潰そうとしていると勘違いするのです。

「平清盛」は穏便に済ませようと使者を送りますが、全員切り殺し晒し首とします。

「平清盛」はブチぎれて、「平重衡」を総大将、「平通盛」を副将として「興福寺」を攻めます。

〈平重衡:Wikimedia Commons〉

結果

朝から晩まで続く戦いとなり、辺りが暗くなると「平氏」は周りの民家を燃やして灯りとして戦いを続けます。

しかしその火が燃え広がり、「興福寺」や「東大寺」を含めた一帯を焼き尽くします。

この戦いにより「興福寺」・「東大寺」の建造物はほぼ全て消失してしましました。

〈1181年 2月4日 平清盛 死去〉

「南都焼打ち」が行われている頃、「平清盛」は重病に罹ります。

とにかく熱が酷く、水をかけても蒸発する程だったそうです。

世間では寺を焼いた「仏罰」と囁かれる様になりました。

衰え行く平氏の行く末を暗示するように、1181年2月4日に64歳で生涯を終えました。

〈1181年 ~ 1182年 養和の飢饉〉

あまり知られていないですが、源平合戦の最中に機内では飢饉が発生していました。

鴨長明が記した「方丈記」には、

「京のならひ、何わざにつけても、源は、田舎をこそ頼めるに、たえて上るものなければ」

と書いてあります。

現代語訳は以下の通りです。

京都は何ごとにつけて地方の農業生産に依存しているにもかかわらず、年貢のほとんど入って来ない状況となってしまい、市中の人びとはそれによって大きな打撃をこうむった。

西日本では大規模な不作が起きており、平氏としては大ピンチです。

一方東日本では豊作が続いていて、源氏が戦を優勢に進められる1つの要因になっています。

後で解説しますが、朝廷は年貢の納入を条件に「源頼朝」に東国の支配権を認めるほど、食料状況が困窮していました。

〈1183年 6月2日 倶利伽羅峠の戦い〉

経緯

「倶利伽羅峠」=「富山県と石川県の県境にある峠」を指します。

「以仁王の令旨」を受けて「源頼朝」の他に挙兵した人物がいました。

その人物こそ「源義仲」=「木曾義仲」です。

〈木曾義仲:Wikimedia Commons〉

「木曾義仲」は「源頼朝・源義経」の従兄弟にあたります。

しかし「木曾義仲」の父は「源義朝」に殺されているので、その息子達である「源頼朝・源義経」と非常に仲が悪いです。

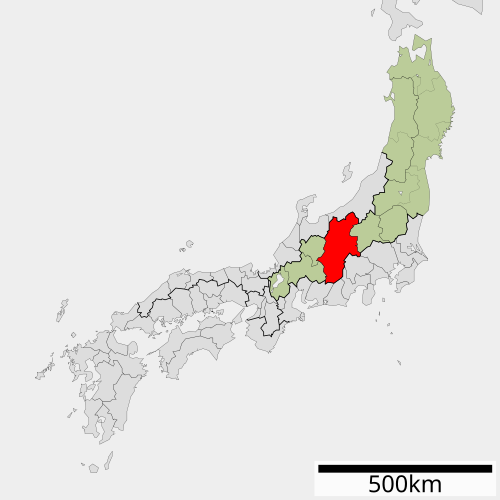

「木曾義仲」は「信濃国」に拠点を持っており、周りの味方を集めて挙兵します。

〈信濃国:Wikimedia Commons〉

「木曾義仲」の挙兵を知った「平氏」は「平維盛」を総大将として、「俱利伽羅峠」で対峙します。(平維盛は富士川の戦いの総大将でもありましたね)

「倶利伽羅峠の戦い」の開戦です。

〈倶利伽羅峠:Wikimedia Commons〉

結果

「木曾義仲」は非常に戦上手な人物です。

「平氏」は10万の軍勢に対し、「木曾義仲」の軍勢は5万と半分しかいません。

しかし軍を分け挟み撃ちにするなど、知恵を使って「平氏」を壊滅させます。

源平合戦で「平氏」が初の大敗を喫したのは、「倶利伽羅峠の戦い」だったのです。

〈1183年 7月28日 木曾義仲 上洛〉:平氏の都落ち

「木曾義仲」は大軍を引き連れて、京都に上洛します。

この情報を聞きつけた平氏の棟梁の「平宗盛」は「もはやこれまで」と悟り、京都を放棄する事を決意します。

〈平宗盛:Wikimedia Commons〉

「平宗盛」は「平清盛」の三男です。(長男の平重盛は1179年に亡くなり、次男はもっと早く亡くなっています)

「後白河上皇」と「安徳天皇」と「三種の神器」を連れて京都を脱出する準備をしていました。

「後白河上皇」はこの情報を手に入れ、夜の内に「比叡山」へと向かい姿を眩ませます。

こうして「平氏」と「安徳天皇」は都落ちしました。

「治承3年の政変」から続いた「後白河上皇」の幽閉も、ようやく解除されました。

京都の人達は、やっと新しい時代が来ると歓喜した事でしょう。

しかしその期待は外れます。

「養和の飢饉」の影響で、京都に食料が無いのです。

これでは「木曾義仲」の軍勢が飢え死にしてしまいます。

こうなると盗むしかありません。

京都の治安はみるみるうちに悪化し、「後白河上皇」も「木曾義仲」に失望します。

既に「源頼朝」に期待を寄せるようになっていたのです。

〈1183年 10月 寿永二年十月宣旨〉

宣旨の内容は、「源頼朝に対して東国の支配権を公認する代わりに、東国における荘園・公領からの官物・年貢納入を保証させる」です。

簡単に言うと、

東国の支配権認める代わりに、飢饉で年貢足りないから納めてね

という事です。

宣旨が出された経緯を確認していきましょう!

経緯

「後白河上皇」が「源頼朝」に対して、「木曾義仲追討の院宣」を出しました。

あっという間に「木曾義仲」は朝敵扱いされてしましました(笑)

しかし「源頼朝」はタダでは動きません。

「鎌倉を中心とする東国の支配権」交換条件として提示するのです。

「後白河上皇」は要求を飲み、東国の支配権を認めます。

こうして「源頼朝」が動き出します。

結果

「源義経」・「源範頼」を総大将として、「木曾義仲」の追討を命じました。

「源範頼」は「源頼朝」の異母弟です。

〈源頼朝:Wikimedia Commons〉

「源義経」・「源範頼」vs「木曾義仲」の戦いが始まるのです。

〈1184年 1月20日 宇治川の戦い〉:木曾義仲の最期

「宇治川」=「淀川の京都府内での名称」を指します。

琵琶湖から流れる河川で、滋賀県内では「瀬田川」、京都府内では「宇治川」、大阪府では「淀川」と呼んでいます。

「木曾義仲」は殆ど味方がいないので「宇治川」の橋を外して時間稼ぎをします。

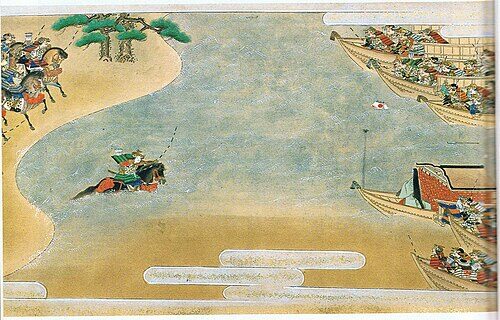

「宇治川」は雪の影響で増水していましたが、「源義経」の軍が勇敢に川を越え、「木曾義仲」を追い詰めます。

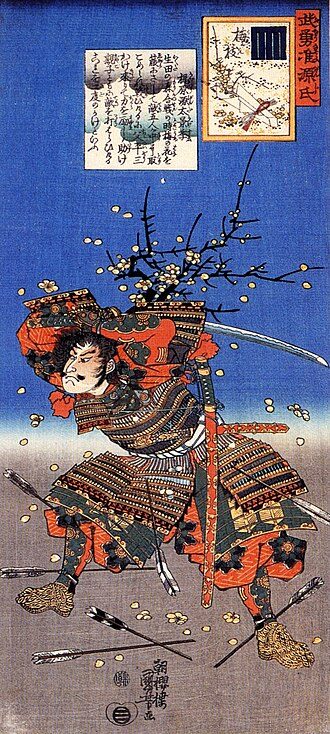

この時「佐々木高綱」と「梶原景季(かげすえ)」の「先陣争い」が起きています。

〈佐々木高綱:Wikimedia Commons〉

〈梶原景季:Wikimedia Commons〉

「先陣争い」=「戦の中で一番最初に敵軍に向かうこと」を指します。

鎌倉時代は自分の手柄を周りの人に知ってもらい、自分の凄さを見せつけるのが主流でした。

周りに見せつけるのに手っ取り早い方法が、「一番最初に突撃し手柄を立てる事」だったのです。

〈佐々木高綱と梶原景季の先陣争い:Wikimedia Commons〉

「木曾義仲」は平安京に戻り都に別れを告げた後、最後の決戦に向かいます。

しかし多勢に無勢、最後は敵軍の放った矢が命中し亡くなりました。

31年間の生涯の最期に、彼は何を想ったのでしょうか。

〈1184年 2月7日 一ノ谷の戦い〉

都落ちした「平氏」は、かつて「平清盛」が都としていた「福原京」にいました。

「一ノ谷」=「福原の西側」を指します。

現在で言うと「須磨浦公園駅」がある付近です。

地図を見ると分かりますが、北から西にかけて山があり、現在の「須磨」は天然の要塞になっています。

しかもこの山はメチャクチャ急な斜面なのです。

しかしイカれている「源義経」の軍勢は、鹿が山を下りているのを理由に、「馬も山を下りられる」という謎理論で吸収を開始します。

この行為を「鵯越(ひよどりごえ)の逆(さか)落とし」と言います。

〈鵯越の逆落とし:Wikimedia Commons〉

通常じゃ有り得ない場所から敵軍が現れたので、「平氏」は大混乱に陥ります。

平氏の多くのは海に逃げましたが、南都焼打ちを実行した「平重衡」は捕まり市中引き回しの刑を受けます。

「源氏」の武将である「熊谷直実」に討ち取られた人物の中に「平敦盛」がいます。

〈平敦盛:Wikimedia Commons〉

「平敦盛」は「平清盛」の弟にあたります。

「平敦盛」はかつて「鳥羽上皇」から頂いた「小枝(さえだ)」という笛を大切に持っていました。

そんな健気な「平敦盛」を殺さなくていけない「熊谷直実」は、自分の息子位の年齢の「平敦盛」が儚く散る姿を見て、おおいに泣いたと伝わっています。

〈一ノ谷の戦い:Wikimedia Commons〉

〈1185年 2月19日 屋島の戦い〉

「屋島」=「現在の香川県北東部にあった島」を指します。

現在は陸続きになっていますが、当時は島として独立していたようです。

〈屋島:Wikimedia Commons〉

「源義経」は京都から「阿波国」の「勝浦」から上陸し、「屋島」に向かいます。

たった80騎で平氏の背後から急襲し、「屋島」から追い出します。

〈屋島の戦い:Wikimedia Commons〉

日が落ち始め勝負は明日に持ち越し、「源氏」が引き返そうとした時、一艘の小舟が近づいてきます。

中学校でも習う「那須与一」の「扇の的」の場面です。

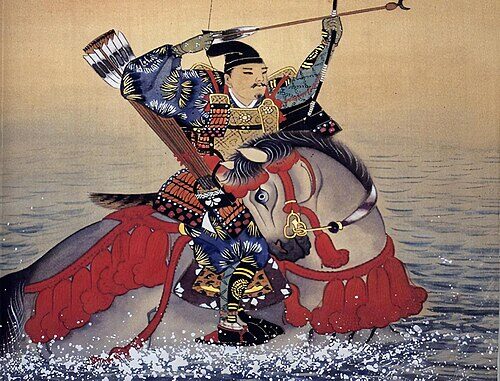

〈扇の的:Wikimedia Commons〉

皆さんが想像する戦いは戦国時代のような荒々しい戦いかもしれませんが、鎌倉時代は少し違います。

自分の凄さをアピールする為に「我こそは~」と叫びながら戦っていますし、合戦の間に休憩もあります。

「扇の的」は両軍の戦闘中断の最中に、平氏側が扇の的を出してきて、源氏側を挑発してきた場面です。

「源義経」が適任者を探している時に推薦されたのが、「那須与一」です。

〈那須与一:Wikimedia Commons〉

両軍が見守る超緊張の中、「南無八幡大菩薩」に祈りを捧げ、見事命中させました。

見事な技術に感情が高ぶった平氏側のおじいちゃんが、舟の上で踊り始めます。

その老人も「源義経」の命令で「那須与一」が射抜くと、戦いが再開されます。

次の日の戦いは戦場が少し東に移動しましたが、「源氏」の勝利に終わります。

「平氏」は更に西に落ち延びていくのです。

〈1185年 3月24日 壇ノ浦の戦い〉:源平合戦の終結

源平合戦最後の戦いです。

「壇ノ浦」=「山口県と福岡県の県境にある関門海峡」を指します。

〈壇ノ浦:Wikimedia Commons〉

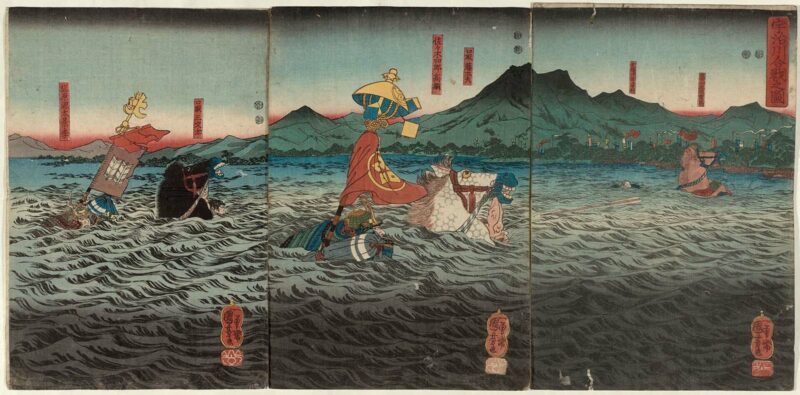

「平氏」は全勢力を集めて、「源氏」を迎え撃ちます。

「壇ノ浦の戦い」の開戦です。

〈壇ノ浦の戦い:Wikimedia Commons〉

海上戦は「平氏」の得意分野なので最初は優勢に戦いを進めます。

しかし潮の流れが変わると、段々と劣勢になり船の操縦士も殺されて、遂に最期の時が来ます。

平氏は海に飛び込んで亡くなる自殺するという、壮絶な最後でした。

しかし「平氏」の棟梁である「平宗盛」は死ぬのを躊躇っていました。

味方に「情けない」と言われ、海に突き落とされますが、重りが無くて浮かんでしまいます。

結局「源氏」に捕まり捕虜として鎌倉に送られました。

源平合戦中「安徳天皇」も平氏と一緒に、源氏の攻撃から逃げていました。

そして「壇ノ浦の戦い」にも、「安徳天皇」の姿がありました。

おばあちゃんの「平時子」に抱きかかえられた「安徳天皇」は、まだ8歳になったばかりです。

「安徳天皇」は「私をどこへ連れて行こうとするのか」と問いかけると、「平時子」は「波の下にも都がございます」と返答します。

神が祀られている「伊勢神宮」の方角を向き、手を合わせてお祈りをする「安徳天皇」を見て、周りの人は涙します。

こうして「平時子」・「安徳天皇」は入水しました。

歴代天皇で最も若くして崩御した「安徳天皇」を想うと、いかに壮絶な時代だったかが分かりますね。

「安徳天皇」のお母さんである「建礼門院」は、「安徳天皇」が入水したのを見届けて自分も入水します。

しかし重りが足りず、浮かんでしまします。

「源氏」の兵士に助けられ、「鎌倉」に送られました。

関門海峡には「安徳天皇」を祀る「赤間神宮」があります。

〈赤間神宮:Wikimedia Commons〉

海の底にある「竜宮城」に見立てて作られており、その隣には平家一門の墓があります。

〈平家一門の墓:Wikimedia Commons〉

「平家」=「平氏の中でも清盛の血筋」を特別に指します。

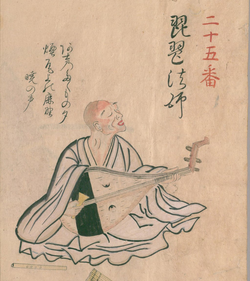

今までの源平合戦は「琵琶法師」により後世に語り継がれていきます。

〈琵琶法師:Wikimedia Commons〉

【おまけ編】そもそも平氏とか源氏ってどこから現れたの?

今までも解説してきましたが、初めてそもそも「平氏」と「源氏」って何?って疑問に思う人が多いので復習です。

平氏と源氏の始まりは?

結論から言うと、「平氏」も「源氏」も天皇の子供です。

昔の天皇には、血筋が途切れない様に沢山の子供がいました。

しかし全員を皇族として養うには、金銭面で限界があります。

お金は税金が資金源になっていますが、「浮浪農民・逃亡農民」の増加や相次ぐ脱税によって、朝廷も困窮化していました。

この対策として行われたのが「臣籍降下」です。

「臣籍降下」=「皇族に苗字が与えられて一般人になる事」を指します。

「もう朝廷で面倒見れないから、一般人として自分で何とかしろ!」ということです(笑)

「臣籍降下」で与えられた代表的な姓が、「平」や「源」でした。

最初に「平氏」を名乗ったのは、「桓武天皇」の子孫から始まる「桓武平氏」です。

〈桓武天皇:Wikimedia Commons〉

他にも「仁明平氏」や、場所に由来する「伊勢平氏」などが有名です。

一方で、最初に「源氏」を名乗ったのは、「清和天皇」の子孫から始まる「清和源氏」です。

〈清和天皇:Wikimedia Commons〉

他にも「嵯峨源氏」や、場所に由来する「甲斐源氏」などが有名です。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント