皆さんこんにちは!

今日は平安時代の「後三条天皇」〜「鳥羽天皇」について解説していきます。

平安時代中期のキーポイントである院政は影が薄く、苦手とする人が多い印象です。

江戸時代に入るまで院政が基本となるので、ここでしっかりと抑えたいです、

上皇が力を持った理由を、藤原氏衰退から学びましょう!

↓藤原氏全盛期の復習をしたい方は、こちらをご覧ください!!↓

後三条天皇の治世

〈1068年 4月19日 後三条天皇 即位〉

摂関政治の終わりを告げる、藤原氏を外戚に持たない天皇が即位しました。

その名を「後三条天皇」と言います。

〈後三条天皇:Wikimedia Commons〉

藤原氏を「外戚」に持たない天皇は、実に約190年ぶりです。

「外戚」だと藤原氏が天皇の祖父にあたる為、言う事を聞かなきゃいけないですからね。

当時の藤原氏の権力者は「藤原頼道」です。

〈藤原頼道:Wikimedia Commons〉

彼の奥さんは「隆姫」と言い、2人の間には子供が恵まれませんでした。

後継者問題が浮上するので、普通は側室を設けて子供を創るのですが、「藤原頼道」は「隆姫」に超一途だったのです。

めちゃくちゃいい男ですよね。

結果的に「後冷泉天皇」が崩御し、「後三条天皇」が即位すると、遂に外戚関係が途切れてしまします。

「後三条天皇」は藤原氏の顔色を伺わず政治を執る事が出来る為、一気に権力を取り返すのです。

〈1069年 延久の荘園整理令〉

「荘園」=「私有地」です。

「墾田永年私財法」により私有地が認められると、有力貴族や寺社は土地を開墾し、「荘園」という私有地を手に入れました。

そして当時は「荘園の寄進」が流行していました。

「寄進」=「権力者に土地をプレゼントする事」です。

なぜプレゼントするのか?

理由は「税金を取り立てに来た役人に対して、権力者の土地なので権力者に許可を貰ってください」と、役人を追い返す事が出来るからです。

つまり脱税したかったんですね。

権力者への見返りとして、農民は税金よりも安い金額を、権力者に納めました。

この関係により、「農民は税金が安くなる、権力者は何もしていなくてもお金が貰える」という構図が出来上がるのです。

この状況で一番損をしているのは「天皇」です。

「寄進」のせいで税金は減っているからです。

「後三条天皇」の始めた改革こそ、「延久の荘園整理令」です。

「延久の荘園整理令」の内容は以下の通りです。

1045年以後の荘園を停止

全国の私有地を徹底的に調べ直し、書類に不備がある荘園は「公領(=国の土地)」に戻す

「記録荘園券契所」を作り、荘園の審査・管理を徹底させた

藤原氏の権力基盤を弱体化しようと考えたのですね。

〈1072年 12月8日 後三条天皇 譲位〉

息子の「白河天皇」に皇位を譲り、自身は後見人として支える政治体制を確立します。

〈白河天皇:Wikimedia Commons〉

しかし1073年6月15日に、「後三条天皇」は病気で亡くなってしまいます。

本格的に院政を始める「白河天皇」の時代がやってきます。

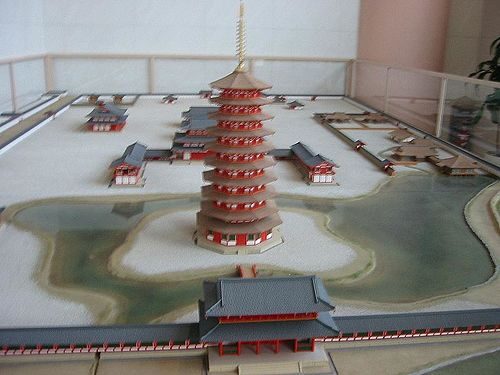

〈1077年 法勝寺 建立〉

「白河天皇」を始めとして、以降の天皇は仏教を篤く信仰していました。

それぞれの天皇がお寺を建て、その全てに「勝」という感じが入っているので、通称「六勝寺」と言われています。

お寺が出てくる度に、場所は確認しておきましょう!

「六勝寺」最初のお寺は今回紹介する「法勝寺」です。

建立者は勿論「白河天皇」です。

〈法勝寺の模型:Wikimedia Commons〉

白河上皇の院政期

〈1086年 11月26日 白河天皇 譲位〉

10年ほど天皇を経験した後、息子の「堀河天皇」に譲位します。

〈堀河天皇:Wikimedia Commons〉

「堀河天皇」は即位した段階で、まだ8歳です。

こうして「天皇」を「上皇」が操る「院政」というシステムがスタートしました。

これから院政期を解説するにあたって、なぜ上皇の権力が強かったかを補足しておきます。

上皇の権力を強固にした要素

大きな要素として、「上皇は自分の土地を持っていた事」が挙げられます。

「上皇」は「院領(いんりょう)」という広い土地を持っていて、得られた税金や米は上皇の所有物にできました。

お金があると人を動かす力があり、多くの人が上皇に従いました。

当時は原則「公地公民」が適用されています。

「墾田永年私財法」により完全な「公地公民」は崩れましたが、所有者不在の土地などは「天皇」が所有する決まりになっています。

しかし、「天皇の私有地」になる訳ではなく、公地から得られた税金は役人などの給料や様々な国家事業の費用などに充てていた為、天皇が自由に使える訳ではありません。

ただ「上皇」だと話は別です。

「上皇」は天皇ではない為、公地公民のルールが適用されず、自分の土地から得た税金を好きなように使う事が可能だったのです。

加えて上皇が複数人いる場合、一番権力を握っている上皇を「治天の君」と言います。

藤原氏でも摂関家でなければ権力を握れない様に、上皇でも「治天の君」でなければ権力を掌握できないのです。

〈1086年 白河天皇 院政開始〉

「院政」=「上皇が自分の住居(院)で政治を行うこと」です。

実際に上皇が政治をする場所は、「院庁(いんのちょう)」と呼ばれました。

本来なら天皇が中心になって政治をするはずですが、院政が行われていた時代は、上皇が国の政策や天皇の結婚相手を決めて、政治をコントロールします。

「上皇」は「天皇」と比べて自由の身であり、律令の穴を抜けながら自分の権力を強化し始めたのです。

細かい話にはなりますが、「院政」の政治の仕組みをお伝えします。

院政の仕組みは、以下の4ステップです。

上皇の信頼する「院近臣(いんのきんしん)」が、院庁で政治を行い重要な政策を審議する。

↓

院庁で話し合われた事案を上皇が確認し、政策の可否を決める。

↓

上皇が許可した政策を天皇がいるに朝廷に伝達し、実際に制作を準備し全国にGOサインを出す。

↓

全国にいる国司達が、朝廷の命令を実行する。

表向きは「天皇」が政治をしているように見せながら、上皇が政治の実権を握る「院政」は、以後100年ほど続きます。

〈1099年〜1104年 北面の武士 設置〉

天下三不如意

圧倒的権力を手にした「白河法王」でも敵わない物が3つありました。

「天下三不如意」と言い、「鴨川の水、賽の目、山法師」を指します。

「鴨川の水」=「洪水による被害」

自然現象には「上皇」でも、どうしようもないという事です。

「鴨川」は現在の京都にもある川の名前です。

「賽の目」=「サイコロの目」

我々もそうですが、サイコロで思った目を出すのは無理ですよね。

当時も博打が流行っていたので、サイコロの目に困らされていたようです。

「山法師」=「比叡山延暦寺の僧兵」

「僧兵」=「武装したお坊さん」です。

「墾田永年私財法」により寺社も私有地を手に入れていました。

その土地を守るために、お坊さんも武装していたのです。

比叡山延暦寺の僧兵は非常に厄介で、「強訴」という自分達の要求を上皇に通す行事を行っていました。

「白河上皇」は仏教を信仰している為、仏様からの罰を恐れ、要求を殆ど通していました。

「僧兵」に対して、「白河上皇」も対策を打ちます。

「北面の武士」の設置です。

上皇が住む「院」の北側で待機した、上皇のボディーガードです。

「北面の武士」には「源氏」や「平氏」が選ばれ、後世の武士の時代の到来を感じさせます。

〈1102年 尊勝寺 建立〉

「六勝寺」で2番目に建立されたお寺は、「尊勝寺」です。

建立者は「堀河天皇」です。

14世紀までに消失したようです。

〈1107年 7月19日 鳥羽天皇 即位〉

20年ほど天皇を経験した後、「堀河天皇」が亡くなりました。

後を継ぐのは当時5歳の「鳥羽天皇」です。

〈鳥羽天皇:Wikimedia Commons〉

幼すぎて当然政治は執れないので、引き続き「白河上皇」の院政が続きます。

〈1108年 源義親の乱〉

「源義親」は後三年合戦で活躍した「源義家」の次男です。

「源氏」と聞くと凄い血筋だと想像すると思いますが、当時は関東に勢力基盤のある中規模武士団のような感じでした。

実際、後三年合戦で活躍した「源義家」に対して、朝廷から褒美は一切出ていませんでした。

そんな境遇で育ったからか、「源義親」の育ちは非常に悪かったようです。

経緯

「対馬守」に任じられた時、九州で略奪を働き役人を殺害する事件を起こします。

その責任を取らされ「隠岐国」へ流されましたが、勝手に「出雲国」へ渡って再び役人を殺害し官物を奪いました。

とんでもない問題児なのが分かりますね。

朝廷は「源義親」問題視し、「伊勢平氏」の棟梁であり「北面の武士」を務めていた「平正盛」を総大将として「源義親」討伐を命じました。

「平正盛」は「平清盛」の祖父にあたる人物です。

「伊勢平氏」は関東にいた「桓武平氏」の一部が伊勢に移って勢力を築いた一族です。

結果

半月ほど経ち、「源義親」を討伐を完了しました。

世間では「源氏」よりも「平氏」の方が良いという雰囲気が、間違いなく流れていました。

〈1118年 最勝寺 建立〉

「六勝寺」で3番目に建立されたお寺は、「最勝寺」です。

建立者は「鳥羽天皇」です。

1314年に消失したようです。

〈1123年 1月28日 崇徳天皇 即位〉

「鳥羽天皇」が譲位し、当時5歳の「崇徳天皇」が即位しました。

〈崇徳天皇:Wikimedia Commons〉

一説によると、「崇徳天皇」の父は「鳥羽天皇」ではなく「白河上皇」だと言われています。

真偽は不明ですが、「鳥羽天皇」は「崇徳天皇」を嫌っていたようです。

そもそも「白河上皇」が「鳥羽天皇」の奥さんに手を出すのが悪いです。

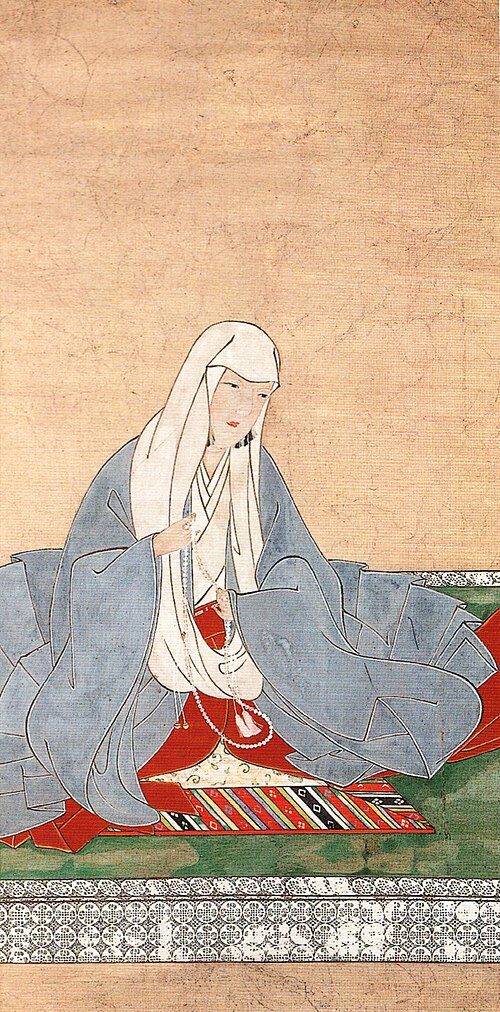

〈1128年 円勝寺 建立〉

「六勝寺」で4番目に建立されたお寺は、「円勝寺」です。

今回要注意です!!

建立者は「待賢門院」です。

〈待賢門院:Wikimedia Commons〉

「待賢門院」は「鳥羽天皇」の中宮です。

1219年に「円勝寺」は消失しました。

〈1129年 7月7日 白河上皇 崩御〉

長年上皇として権力を奮って来た「白河上皇」が亡くなりました。

代わりの権力者は「鳥羽上皇」です。

「鳥羽上皇」の院政も長らく続きます。

鳥羽上皇の院政

〈1139年 成勝寺 建立〉

「六勝寺」で5番目に建立されたお寺は、「成勝寺」です。

建立者は「崇徳天皇」です。

建立されてすぐ消失したようです。

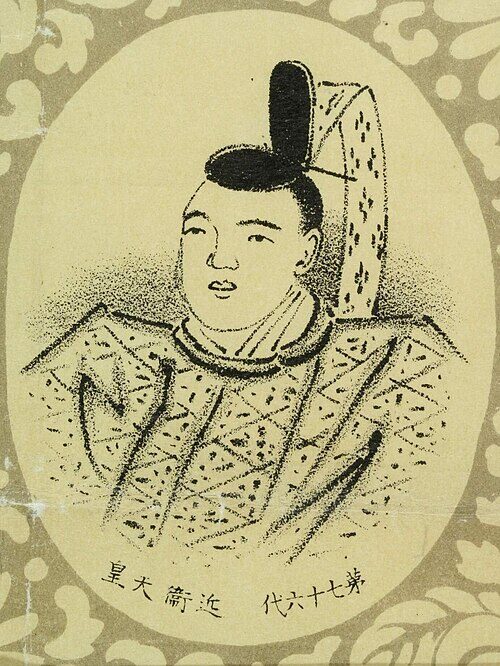

〈1141年 12月7日 近衛天皇 即位〉

これは完全に「鳥羽上皇」と「崇徳天皇」の不仲が原因です。

「崇徳天皇」が譲位させられ、弟であり当時3歳の「近衛天皇」が即位しました。

〈近衛天皇:Wikimedia Commons〉

そもそも「鳥羽上皇」は「崇徳天皇」が天皇になるのが嫌だったのです。

「近衛天皇」が生まれ3歳になったので、さっさと譲位させた訳です。

上皇の権力の強さが伺えますね。

〈1149年 延勝寺 建立〉

「六勝寺」で最後に建立されたお寺は、「延勝寺」です。

建立者は「近衛天皇」です。

1219年に消失したようです。

〈1155年 7月24日 後白河天皇 即位〉

「近衛天皇」が崩御し、弟の「後白河天皇」が即位しました。

〈後白河天皇:Wikimedia Commons〉

「鳥羽上皇・後白河天皇」vs「崇徳上皇」の争いが段々と表面化していきます。

〈1156年 7月2日 鳥羽上皇 崩御〉

「鳥羽上皇」が崩御し、天皇家のパワーバランスが崩れ始めます。

「崇徳上皇」は「鳥羽上皇・後白河天皇」に不満を持っていましたが、「鳥羽上皇」という権力者がいたので、抑え込まれていました。

しかしもうその権力者はいません。

こうして平安時代最大の内乱、「保元の乱」が勃発するのです。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント