皆さんこんにちは!

今回は藤原氏の他氏排斥前半戦について解説していきます!

「藤原氏」は日本の歴史の中でとても大きな力を持っていた貴族で、天皇を凌ぐ権力を手にしていました。

藤原北家の中でも今回の主役は藤原良房と藤原基経です。

藤原氏が権力が握る過程を詳しく見ていきましょう!

↓平安時代初期を知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

藤原良房の治世

〈833年 2月28日 仁明天皇 即位〉

第54代天皇として、「仁明天皇」が即位しました。

〈仁明天皇:Wikimedia Commons〉

政権担当者は「藤原良房」で、「嵯峨天皇」に重用された「藤原冬嗣」の次男です。

※まだ「摂政」・「関白」には就任していません。

〈藤原良房:Wikimedia Commons〉

「仁明天皇」の時代から藤原氏の他氏排斥が本格化します。

まずは藤原氏の出自について復習しましょう!

藤原氏はそもそもいつから登場したのか?

藤原氏の祖先は、「中臣鎌足」です。

〈中臣鎌足:Wikimedia Commons〉

飛鳥時代に「中大兄皇子(天智天皇)」と協力して「大化の改新」を行った人物ですね。

「中臣鎌足」の死後、「天智天皇」から功績が認められ、「藤原」の姓を与えられました。

これが藤原氏の始まりです。

どうやって勢力を伸ばしたのか?

藤原氏が平安時代に力をつけた理由は、「娘を天皇の奥さんにして子供を創り、外祖父として権力を握る」作戦です。

この作戦を「外戚」と言います。

「外」=「天皇家の血筋では無い事」

「戚」=「親戚」

「外祖父」=「母方のおじいちゃん」

藤原氏という天皇の血筋では無い者が、外祖父として親戚になったという事を表しています。

天皇を補佐する役職に就任し、権力を握る

外祖父になると、孫を幼いながら天皇に即位させます。

幼い子供に政治を執らせるのは無理なので、藤原氏が「摂政」・「関白」という役職について政治を代行します。

天皇の政治を代行する事により、自分達に都合の良い政策を推し進めて行くのです。

この政治のシステムを「摂政」・「関白」の頭文字を取って、「摂関政治(せっかんせいじ)」といいます。

「摂政」=「天皇が未成年や女性」の補佐

「関白」=「成人した天皇」の補佐

天皇の政治の補佐をするのは変わりありませんが、天皇の状況によって「摂政」か「関白」か変わるので、覚えておきましょう!

〈842年 承和の変〉:皇太子の派閥争い

藤原氏最初の他氏排斥事件です。

首謀者は「藤原良房」です。

経緯

皇太子の「恒貞親王」に謀反の疑いがかかりました。

〈恒貞親王:Wikimedia Commons〉

「恒貞親王」は「仁明天皇」の前の天皇である、「淳和天皇」の第二皇子です。

「仁明天皇」は「嵯峨天皇」の息子なので、当時は「淳和天皇」と「嵯峨天皇」の家系から交互に皇太子が立てられていました。

順番的に次期天皇は「恒貞親王」の予定でしたが、「仁明天皇」に「道康親王」が生まれ、後継者争いに発展します。

この状況で皇太子のボディーガードを務めていた「伴健岑」と「橘逸勢」に謀反の疑いがかかります。

「橘逸勢」は「空海」と「嵯峨天皇」と並んで「三筆」で有名ですね。

「伴健岑」は「橘逸勢」と「阿保親王」を誘い、「恒貞親王」を連れて東国へ逃げる計画を立てていました。

後継者争いで「恒貞親王」の命が狙われると考えたからです。

しかし「阿保親王」を仲間に引き入れたのがまずかったのです。

「阿保親王」は「平城天皇」の息子です。

「阿保親王」は「藤原良房」に計画をバラします。(裏切った理由ははっきりと分かっていません)

「阿保親王」はこの事件の後「臣籍降下」をして、「在原」と名乗るようになります。

「伊勢物語」で有名な「在原業平」は、「阿保親王」の子孫です。

↓「在原業平」は百人一首にも選ばれています、こちらもご覧ください!!↓

結果

「伴健岑」と「橘逸勢」は流罪となり、「恒貞親王」は廃位されました。

皇太子に立てられたのは「道康親王」です。

「伴氏」と「橘氏」の家族も連帯責任として大勢が捕まり、没落していきました。

「藤原良房」は事件を利用して、関係ない人物にも罪を着せることで、権力の維持を狙ったのです。

〈850年 3月19日 文徳天皇 即位〉

「道康親王」が「文徳天皇」として即位しました。

〈文徳天皇:Wikimedia Commons〉

「文徳天皇」は即位してしばらくすると亡くなる為、大きな事件は起こりませんでした。

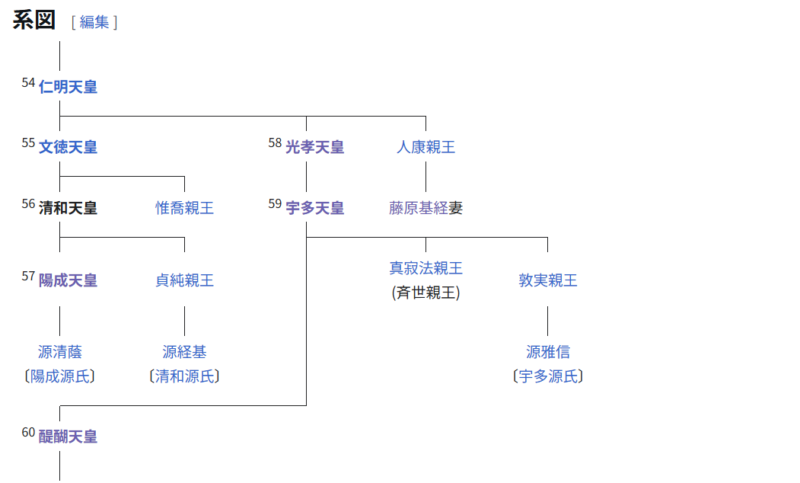

後にも出しますが、家系図は以下の通りです。

〈858年 8月27日 清和天皇 即位〉

「文徳天皇」が病気で急死した為、9歳の「清和天皇」が即位しました。

〈清和天皇:Wikimedia Commons〉

「藤原良房」が「事実上の摂政」として、政治を動かしていきます。

〈866年 応天門の変〉:藤原良房全盛期

藤原氏2回目の他氏排斥事件です。

「伴善男」・「伴中庸」・「紀豊城」が流罪になりました。

「伴中庸」は「伴善男」の息子です。

「紀豊城」は「伴善男」・「伴中庸」の召使いです。

経緯

866年4月28日、平安京の応天門が火事になりました。

〈応天門:Wikimedia Commons〉

「応天門の変」の詳細は、「伴大納言絵詞」に書かれています。

〈伴大納言絵詞の火事の場面:Wikimedia Commons〉

火事が起こった場所から少し離れた所で、応天門を眺めている人物がいました。

〈伴大納言絵詞の応天門を眺める謎の人物:Wikimedia Commons〉

この人物は恐らく、放火の犯人である大納言の「伴善男」だと言われています。

しかし今回の放火の犯人として、名前が挙がった人物がいました。

その人物は左大臣の「源信(みなもとのとおる)」です。

〈源信:Wikimedia Commons〉

「源信」は「嵯峨天皇」の子供で、臣籍降下した人物です。

「伴善男」が「源信」に無実の罪を着させたという事です。

「伴善男」は「源信」と不仲でした。

「源信」を失脚させて空席になった左大臣に、右大臣の「藤原良相」が昇進し、自らは右大臣に任命される事を望んでいたと言われています。

「源信」は島流しが決定しますが、「藤原良房」が待ったをかけます。

証拠不十分な上に真犯人がいるかもしれないとして、島流しを取り消しさせました。

実は応天門が火事になる前、「右兵衛の舎人」が警備の為に巡回していました。

「右兵衛の舎人」は応天門から「伴善男」・「伴中庸」・「紀豊城」が出ていく所を目撃し、その数分後に火事になった現場に居ました。

しかし真実を打ち明けるタイミングが無いまま、迷宮入りする事件になりそうでした。

しばらく時が経つと、思わぬ所で真犯人が判明します。

非常に見にくいので、下の解説をご覧ください。

〈伴大納言絵詞:Wikimedia Commons〉

- ①舎人の子と出納の子の喧嘩

- ②血相を変えて駆けつける出納

- ③舎人の子を猛烈に蹴飛ばす出納

- ④気まずそうに我が子を連れ帰る出納の妻

同じ画面に時間の流れを表す描き方を「異時同図法」と言います。

【解説】

「舎人の子」=「右兵衛の舎人の子供」を指しています。

「出納」=「伴善男の出納(雑用係)」です。

子供喧嘩が収まった後、当然親同士の喧嘩になります。

「右兵衛の舎人」が「伴善男の出納」に向かって、「伴善男の秘密を知っているぞ!!」と叫びます。

周囲の人々も喧嘩を聞きつけ、応天門が火事になった日の出来事を暴露します。

「右兵衛の舎人」が新しい証言をしたので、宮廷に連れていかれ取り調べを受けます。

〈取り調べを受ける右兵衛の舎人:Wikimedia Commons〉

応天門が火事になった日の出来事を正式に証言し、「伴善男」の逮捕に動き出します。

〈伴大納言逮捕に向かう検非違使の一行:Wikimedia Commons〉

結果

「伴善男」・「伴中庸」・「紀豊城」が流罪となり、その家族も島流しや処罰を受けました。

今回は藤原氏が直接手を下した訳ではありませんが、勝手にライバルが自滅してくれました。

「藤原良房」は左大臣の「源信」の冤罪をカバーした功績が評価され、正式に「摂政」に任命されました。

臣下で「摂政」になったのは今回が初めてです。(今までは聖徳太子などの「皇族」が摂政を務めていました)

〈868年 令集解 完成〉

「令集解(りょうしゅうげ)」=「養老令の諸注釈の集成」です。

編者は「惟宗直本(これむねのなおもと)」で、学者です。

「令集解」は私撰の注釈書であり、833年の「令義解」と違って法的な効力は持ちません。

〈869年 貞観格 完成 871年 貞観式 完成〉

三大格式の二つ目である「貞観格式」が完成しました。

編者は「藤原氏宗」です。

聞いたことない人物だと思いますが、藤原北家出身です。

藤原基経の治世

〈876年 11月29日 陽成天皇 即位〉

「清和天皇」が譲位し、9歳にして「陽成天皇」が即位しました。

〈陽成天皇:Wikimedia Commons〉

↓「陽成天皇」は百人一首にも選ばれています、こちらもご覧ください!!↓

政権担当者は「藤原基経」で、「藤原良房」の養子です。

〈藤原基経:Wikimedia Commons〉

「陽成天皇」は幼い頃から、動物や囚人を殺すヤバいエピソードが沢山あります。

極めつけは宮中で殺人事件を起こします。

884年に責任を取らされる形で「藤原基経」に強制的に譲位させられました。

〈878年 押領使 設置〉

「押領」=「他人の土地を力で奪うこと」を指します。

班田収授の崩壊により諸国では複雑な土地問題から農民が武装し、公領や荘園を武力で奪う事件が多発していました。

国司だけでは治安維持が難しくなり、朝廷が特別に派遣・任命したのが「押領使」です。

「土地の不法占拠・争奪を取り締まる」役職を置いたのですね。

「押領使」は律令の規定に無いので「令外官」です。

そもそも律令は中国の文化なので、中国にサムライはいませんからね。

〈884年 2月4日 光孝天皇 即位〉

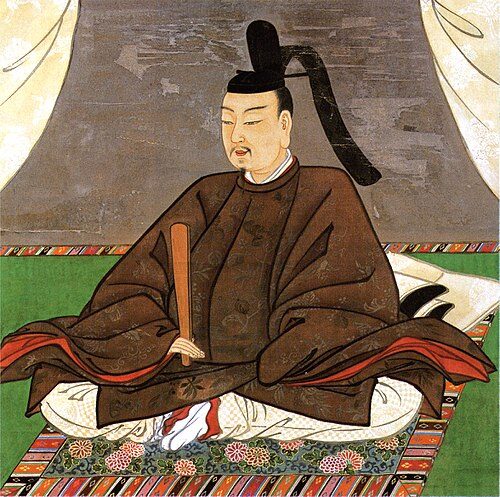

「陽成天皇」が強制的に譲位させられたので、「光孝天皇」が即位しました。

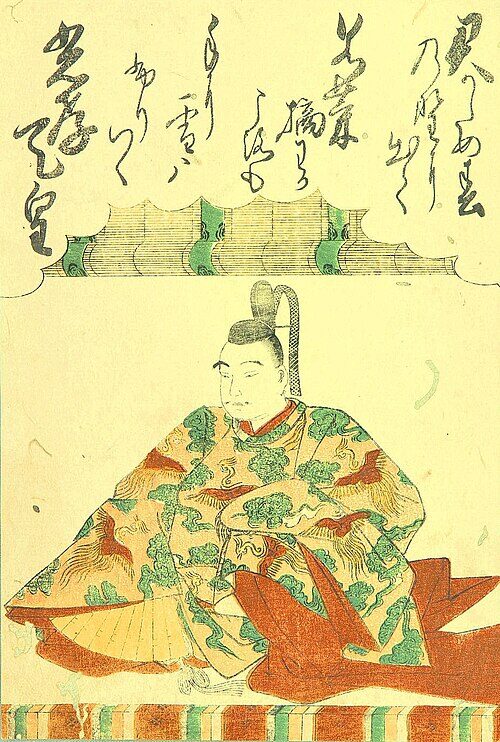

〈光孝天皇:Wikimedia Commons〉

↓「光孝天皇」も百人一首にも選ばれています、こちらもご覧ください!!↓

「光孝天皇」は即位当時で55歳で、当時では高齢の天皇です。

「藤原基経」が頑張って探してきました。

「光孝天皇」は「藤原基経」のお陰で天皇になれたようなものなので、「藤原基経」を「関白」と同等の地位に任命します。(まだこの時点では「関白」という役職が存在せず、事実上の関白のような感じです)

臣下で「関白」に就任したのは、「藤原基経」が初めてです。

しかし天皇になるのが遅すぎました。

887年9月17日、即位してから僅か3年で崩御しました。

〈887年 8月26日 宇多天皇 即位〉

「光孝天皇」の崩御に伴い、息子の「宇多天皇」が即位しました。

〈宇多天皇:Wikimedia Commons〉

「宇多天皇」も父の「光孝天皇」同様に、「藤原基経」に政治を任せようとします。

今までの天皇の家系図を頭に入れておきましょう。

〈887年~888年 阿衡の紛議〉

経緯

「宇多天皇」は「藤原基経に政治を任せる」という内容の文書を「橘広相(たちばなのひろみ)」に作成させました。

〈橘広相:Wikimedia Commons〉

「橘広相」は「宇多天皇」の義理の父です。(宇多天皇は橘広相の娘と結婚していました)

「橘広相」が作成した「藤原基経」に役職を与える文書に「阿衡」という言葉が使われていました。

「阿衡」=「殷(中国)の時代にあった偉い役職でしたが、実際には仕事がない名誉職」を指します。

「橘広相」はその事を知らなかったのです。

任命された「藤原基経」はブチぎれて、「もう仕事しないからな!!」と仕事をボイコットします。

「藤原基経」は非常に優秀だったので、彼がいないと政治が回りません。

「宇多天皇」は「藤原基経」が「光孝天皇」在位の際、事実上任命されていた地位に、正式な名称を付けて任命して欲しいと思っている事に気づきます。

「藤原基経」超めんどくさいですよね。

結果

「宇多天皇」は888年、正式に「関白」という役職を作り「藤原基経」を任命しました。

「関白」は「征夷大将軍」や「検非違使」と同じく律令に記載されていない「令外官」です。

「藤原基経」は「橘広相」をクビにして島流しにしようとします。

しかし島流しはやり過ぎだと、止めた人物がいます。

その人物こそ、平安時代の天才「菅原道真」です。

〈菅原道真:Wikimedia Commons〉

どのくらい天才なのかは次回解説しますが、65人しか合格していない試験を突破しています。

そして定員2名の「文書博士」を1人で5年間回すほどの天才っぷりです。

〈891年~897年 宇多天皇 親政〉

891年2月24日、「藤原基経」が亡くなると、「宇多天皇」は関白を置かずに自ら政治を執る「親政」を開始しました。

「阿衡の紛議」で痛い目を見たので、関白にはコリゴリだったのでしょうね(笑)

「阿衡の紛議」で「藤原基経」を諫めた「菅原道真」を正式に登用します。

「菅原道真」を「蔵人頭」に任命するのです。

宇多天皇が直々に政治を執っていた時期を、時の年号を取って「寛平の治」と言います。

〈891年~897年頃 滝口の武士 設置〉

「滝口の武士」=「内裏の警護をする用心棒」

内裏の警護にあたっていたのは「近衛府」でした。(律令の所で出てきました)

「薬子の変」を契機に設置された「蔵人所」が「近衛府」を管轄するようになります。

「近衛府」は天皇の住居の近くを警備する一方で、庭を警備する人間もいました。

庭を警護する兵士の中で、「滝口」と呼ばれる御溝水(みかわみず)の落ち口近くにある渡り廊下を警備していたので、清涼殿警護の武者を「滝口」と呼ぶようになりました。

難しい説明をしましたが、「庭の滝口を警備していた武士」と覚えれば大丈夫です。

〈京都御所で復元された滝口:Wikimedia Commons〉

〈894年 遣唐使 廃止〉

「蔵人頭」は天皇の超側近な役職なので、非常に力があります。

そんな「菅原道真」を藤原氏が放っておく訳がありません。

「藤原基経」の息子である「藤原時平」が、「遣唐使に乗って勉強しに行ってはどうだ?」と提案します。

唐に行かせる事で、朝廷から追い出そうとしたのです。

〈藤原時平:Wikimedia Commons〉

「菅原道真」は「唐は2つに分裂し内戦中だから、もう学ぶ事はない」と切り返します。

実際907年に唐は滅亡しているので、「菅原道真」は本当に賢い人物ですよね。

このような経緯で遣唐使は廃止されました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント