皆さんこんにちは!

今回は明治政府初期の政治制度について解説します!

明治初期は試行錯誤しながら政治体制を構築している為、頻繁に制度が変わります。

前回解説した戊辰戦争を同時並行で実施されている政策です。

戦争は戦争、政治は政治で分けて覚えていきましょう!

↓戊辰戦争の復習を行いたい方は、こちらをご覧ください!↓

明治初期の制度

〈1867年 12月9日 三職 設置〉

明治政府を運営していく為に、新たな役職が置かれました。

それが「三職」です。

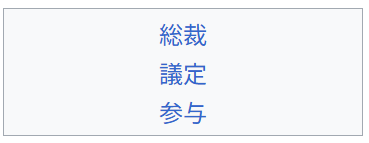

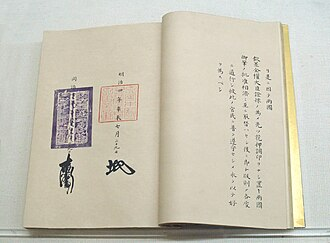

〈三職:Wikimedia Commons〉

「天皇」をトップに据えた上で、その下に「総裁」、「議定」、「参与」を置くシステムを指します。

「総裁」には「有栖川宮熾仁親王」が就任しました。

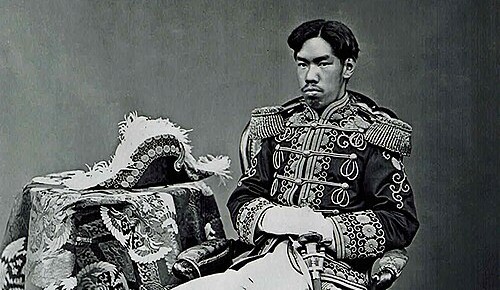

〈有栖川宮熾仁親王:Wikimedia Commons〉

一方で「議定」=「皇族・公家・大名」、「参与」=「下級貴族・下級武士」が就任しました。

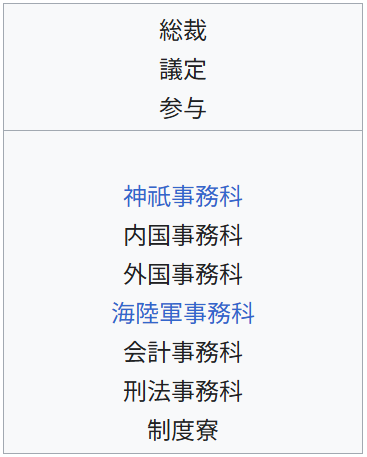

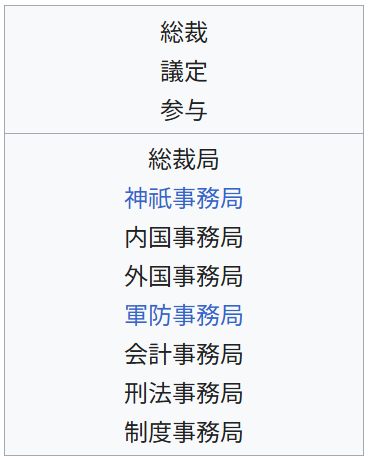

その後「三職七科」・「三職八局」と制度が変わっていきます。

詳しい事は覚えなくて大丈夫です。(一応写真は載せておきます)

〈三職七科〉

〈三職七科:Wikimedia Commons〉

〈三職八局〉

〈三職八局:Wikimedia Commons〉

〈1868年 3月 五箇条の御誓文〉

1867年、「王政復古の大号令」により、明治政府が誕生しました。

明治政府の中心メンバーは倒幕を成し遂げた薩摩藩・長州藩の志士達です。

江戸幕府の政治体制に不満を持っていたメンバーですから、これからの日本はどんどん変わっていくぞという意思表示をします。

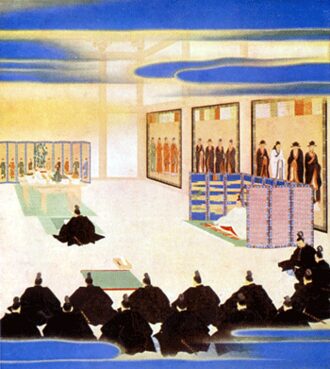

それが「五箇条の御誓文」です。(右の仕切りの中に座っている方が明治天皇)

〈五箇条の御誓文 式典:Wikimedia Commons〉

五箇条の御誓文の内容は以下の通りです。

一、広く会議を開き、すべてのことをみんなで話し合って決めるべきである。

一、上司と部下は心を一つにして、精力的に仕事を進めるべきである。

一、官僚から武官、そして庶民に至るまで、それぞれが自分の願いを叶え、人々が不満を抱かないようにすることが大切である。

一、古い悪い習慣を捨て、普遍的な道理に基づいた行動をするべきである。

一、世界から知識を集め、日本の国を大きく発展させよう。我が国はかつてない大きな変革を遂げようとしている。私は国民の先頭に立ち、天地神明に誓い、この国のあり方を定め、万民が平和に暮らせる道を開こうとしている。皆さんも、この私の考えに基づき、心を一つにして努力してほしい。

江戸時代とは全く違う時代の到来を感じさせますね。

印象的なのは一条目の「広く会議を開き」です。

徳川の時代では一部の有力者のみが政治を動かしてきました。

明治時代では民衆も政治に参加させ、意見を反映し、海外列強に肩を並べようとする意識がこの言葉に込められています。

〈1868年 3月 五榜の掲示〉

一方で、民衆向けには「五榜の掲示」が出されました。

以下が内容です。

第一札:五倫道徳遵守

第二札:徒党・強訴・逃散禁止

第三札:切支丹・邪宗門厳禁

第四札:万国公法履行

第五札:郷村脱走禁止

こちらの内容自体は覚える必要はありません、江戸幕府の農民に対する基本的な方針を引き継いでいると考えて大丈夫です。

〈1868年 4月21日 政体書〉

明治初期の統治機構について定めた書類です。

新政府の政治の進め方がバラバラになるのを防ぐ為、「政体書」が出されたのですね。

「新しい政治体制について書き記したもの」なので、「政体書」と言います。

起草者は「副島種臣(そえじま たねおみ)」と「福岡孝弟(ふくおか たかちか)」です。

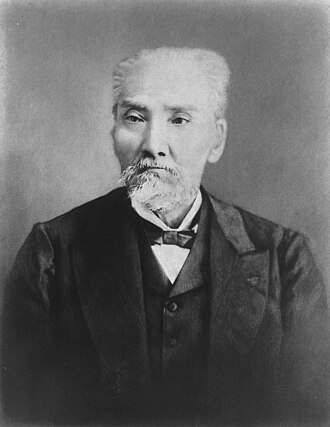

〈副島種臣:Wikimedia Commons〉

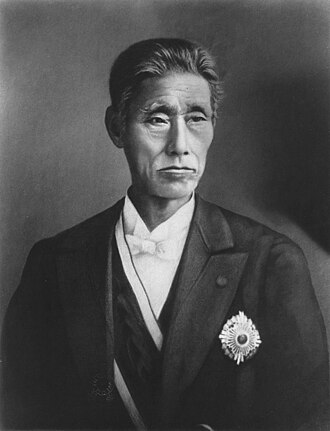

〈福岡孝弟:Wikimedia Commons〉

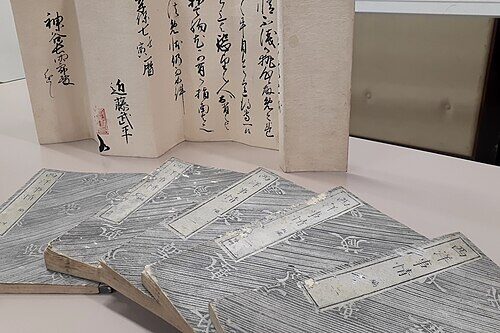

「政体書」は「アメリカ合衆国憲法」・「西洋事情」を参考に作成しました。

〈西洋事情:Wikimedia Commons〉

「西洋事情」の作者は「福沢諭吉」です。

〈福沢諭吉:Wikimedia Commons〉

「政体書」で決まった事は、以下の2つです。

① 三権分立を取り入れた(アメリカの影響)

- 立法:議政官

- 行政:行政官

- 司法:刑法官

西洋式の政治制度を真似て、日本版にアレンジしました。

② 二院制(上院・下院)を導入

- 上院:上局(じょうきょく)

- 下院:下局(かきょく)

まだ選挙制度は整っていなかったので、議員は政府の指名でした。

〈1868年 7月17日 江戸を東京に改称〉

4月11日の「江戸無血開城」により、「江戸」が新政府の手に落ちました。

天皇はそのまま京都で政治を執る構想もありましたが、新政府は政治の中心地だった「江戸」を引き継ぐ形で「東京」と改称しました。

「徳川家康」が切り拓いた「江戸」は、新しい政府によって改められたのです。

江戸に住んでいた人々は、新しい時代を肌で感じた事でしょう。

〈1868年 9月8日 一世一元の制〉

年号が「明治」と改められました。

こちらも新しい時代の到来を感じさせます。

天皇一代で一つの元号を設ける、「一世一元の制」も決められました。

江戸時代までは頻繁に元号が変わっていました。

明治政府は天皇の威厳の元で運営されているので、「一世一元の制」の方が天皇の存在感を国民に示す狙いがあったのかもしれません。

〈1869年 7月8日 二官・六省 設置〉

「三職」・「三職七科」・「三職八局」など、色々試行錯誤しましたが上手くいきませんでした。

考え方を刷新することにしました。

「職員令」により、官位(官職と位階)を全面改正しました。

ここで導入されたのが「二官・六省」です。

「二官」=「神祇官・太政官」を表しています。

「神祇官」=「朝廷の祭祀を司る役職」です。

諸国の官社を総轄しました。

「太政官」=「一般的な政治」を担当します。

「太政官」の下には「六省(民部省・大蔵省・兵部省・刑部省・宮内省・外務省)」が設置されました。

〈1869年 7月8日 開拓使 設置〉

5月に「戊辰戦争」が集結し、蝦夷地も明治政府の手に落ちました。

「二官・六省」の設置に併せて、明治政府が蝦夷地開拓の方針を打ち出しました。

計画遂行の為に設置されたのが「開拓使」です。

江戸時代末期にロシアの南下が危惧され始めました。

「赤蝦夷風説考」などを皆さんは覚えてますか?

政治政府も同じくロシアの南下を恐れていたので、「江戸地」の開拓に本腰を入れたのです。

〈開拓使の庁舎:Wikimedia Commons〉

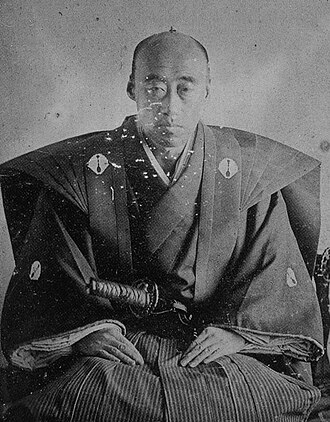

「開拓使」の初代長官は「鍋島直正(なべしま なおまさ)」です。

〈鍋島直正:Wikimedia Commons〉

〈1869年 8月 蝦夷地を北海道に改称〉

本格的に開拓を進めるにあたり、名称を「北海道」に改称しました。

国外向けには「北海道」が日本の領土だと示し、国内にも新しい時代の到来を植え付ける出来事です。

奈良時代の「大宝律令」の「国郡里制」を踏襲し、「北海道11国86郡」が置かれました。

「大宝律令」は貴族向けのものなので、武士の時代を終わった象徴でもあるのです。

版籍奉還と廃藩置県

〈1869年 6月 版籍奉還〉

江戸時代の土地の管理状況を整理します。

全国の重要な土地は幕府が直接管理する「幕府領(天領)」が置かれていました。

それ以外の土地には「藩」が置かれていて、それぞれの藩の都合に合わせて政治が行われていました。

そんな中、姫路藩が新政府に対して、「姫路藩の土地を天皇に返上し、その代わりに土地の支配を認めてほしい」と申し出ました。

この行動の意味を説明します。

姫路藩が元々幕府寄りの藩だったので戊辰戦争でも幕府側に就いており、新政府からの印象が良くありませんでした。

そこで天皇に土地を返すと申し出る事により、新しい時代で汚名返上しようと考えたのです。

この申し出を受け入れ、「薩長・長州・土佐・肥前」の4藩も追従し、その他の藩を天皇に土地を天皇に返還しました。

この出来事を「版籍奉還」と言います。

「版」=「土地」、「籍」=「戸籍(人民)」を、それぞれ意味しています。

版籍奉還に伴い、大名は「知藩事」という名前に変わりました。

しかしこれは名目が変わっただけで、実際には何も変わっていません。

〈1871年 2月 御親兵 募集〉

政府が目標は、「藩や大名をクビにして政府の息がかかった人物を各県に配置する事」です。

しかし実行に移せば、批判が殺到する事待ったなしです。

そこで政府は薩摩・長州・土佐・肥前の兵士を集めて、反乱が起きた時の武力を用意しました。

その軍隊の事を「御親兵」と言います。

〈1871年 7月14日 廃藩置県〉

こうして満を持して、「廃藩置県」を断行しました。

廃藩置県で変わった事を以下に纏めます。

- 知藩事はクビになり、代わりに県知事が派遣された。

- クビになった知藩事は、東京で年金生活が始まった。

- 藩も廃止され、県が置かれた。

御親兵を用意していた為、知藩事からの抵抗はありませんでした。

〈1871年 7月29日 三院・八省 設置〉

廃藩置県に伴い、またも政治制度が変わります。

「二官・六省」が廃止され、「三院・八省」に変わりました。

「左院・右院・正院」の三院が設置され、正院の配下に「兵部省・大蔵省・司法省・文部省・宮内省・外務省・工部省・神祇省」の「八省」が設置されました。

ここまでの政治制度の変遷を以下に纏めます。

「三職」→「三職・七科」→「三職・八局」→「政体書」→「七官」→「版籍奉還」→「二官・六省」→「廃藩置県」→「三院・八省」

試行錯誤してたのは、よく読み取れますね(笑)

〈1871年 7月29日 日清修好条規 締結〉

日本と清の間で締結された、近代的な条約です。

日本の開国後、初めて外国と結んだ「対等」な条約でした。

〈日清修好条規:Wikimedia Commons〉

「日清修好条規」が結ばれるまでの経緯を説明します。

経緯

経緯の核となるのは「朝鮮」との貿易です。

江戸時代までは「対馬藩」が「朝鮮」との貿易を担当していました。

明治時代になると藩が廃止されたので、明治政府は直接国交を結ぼうと考えたのです。

しかし明治政府からの手紙には、「皇・勅」などの漢字が使われていました。

「清」の属国である「朝鮮」にとって、「皇・勅」は上司である「清」の皇帝のみが使える漢字です。

以上を理由に、日本からの手紙を朝鮮は拒否しました。

拒否を受けて日本は、「清」と対等になれば手紙を受け取るだろうと考えたのです。

結果

「清」と「対等」な条約である「日清修好条規」の締結に成功しました。

但し、互いに「領事裁判権」と「協定関税率」を認め、「最恵国待遇」を欠くなど、変則的な対等条約でした。

「日清修好条規」により「朝鮮」との問題も進むかと思われましたが、「朝鮮」は頑なに手紙を受け取りませんでした。

「朝鮮」の強硬な態度が「征韓論」の考え方に繋がるのです。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント