↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

99番 後鳥羽院(ごとばいん) 『続後撰集』

人もをし 人も恨めし あぢきなく

世を思ふ故(ゆゑ)に もの思ふ身は

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

人は愛おしくもあり、恨めしくもある。

つまらないことだが、世の中のありさまを思うせいで、何かと物思いに沈んでしまう我が身であるよ。

語句解説

【人もをし人も恨(うら)めし】

「をし」=「愛(を)し」と書き、「愛おしい」という意味。

「恨(うら)めし」= そのまま「恨んでいる」という意味。

「も」は並列の助詞で、作者の相反する想いが交錯しています。

【あぢきなく】

形容詞「あぢきなし」の連用形。

「つまらない、甲斐がない、どうしようもない」という意味です。

【世を思ふ故(ゆゑ)に】

「世の中を憂えるゆえに、世の中を思い悩むがゆえに」という意味。

天皇であるが故の苦悩が込められています。

【もの思ふ身は】

「もの思ふ」= 自分の心の中に湧き上がる悩み事や想いを指します。

和歌ではよく使われる単語です。

「身」は後鳥羽院自身を指しています。

作者: 後鳥羽院

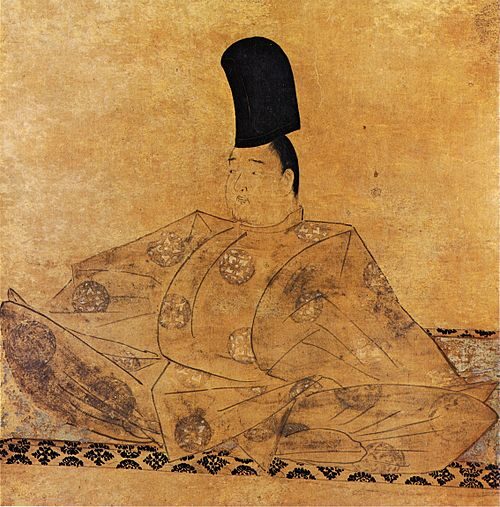

後鳥羽天皇(ごとばてんのう)〈1180年 ~ 1239年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

第82代天皇であり、在位は1183年から1198年までの15年間です。

源平合戦で平氏が安徳天皇を連れて都落ちした際、源氏が京都で立てた天皇が、近秋の作者である後鳥羽天皇です。

↓源平合戦について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

院政期の文化的中心人物であり、特に和歌や芸能に深い関心を寄せたことで知られています。退位後は上皇として院政を行い、政治的にも大きな影響力を持ちました。

特に『新古今和歌集』の編纂を藤原定家らに命じ、その完成に大きな役割を果たした点は、日本の文学史においても重要な功績とされています。

↓藤原定家の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

一方で、政治面では幕府との対立が深まり、最終的に承久の乱(1221年)を引き起こしました。

この戦いで敗北した後鳥羽院は隠岐に配流され、19年過ごした後生涯をそこで終えました。

今回の和歌も、波乱に満ちた人生故の内容になっています。

↓承久の乱について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

鑑賞:抗いようのない、武士の時代の到来🗡️

世の中の儚さや人間関係の難しさを痛切に歌った一首です。

冒頭の「人もをし」は「人は愛しい、大切だ」という気持ちを表しながらも、続く「人も恨めし」では「同じ人が恨めしくも思える」と感情が逆転します。

人間関係における愛情と憎しみの両面性を、僅か数語で鮮やかに描き出している点が非常に印象的です。

次の「あぢきなく」は「やりきれない」「情けない」といった意味で、世の中の虚しさを嘆く心情を示しています。

そして「世を思ふ故に もの思ふ身は」と結ぶことで、「世の中を憂い考えるからこそ、愛と憎しみの間で苦しむ自分がいる」という深い自己意識が表されています。

この歌は「承久の乱」で敗れたことを嘆いているのではなく、愛する人を大切に思う気持ちと、それ故に生じる不満や恨みが同居する人間の感情の複雑さを端的に表しています。

武士の時代に移り変わり、天皇も貴族も力が弱まっている激動の時代に生まれた作者の、どうしようもない苦悩が描かれているのです。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント