↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

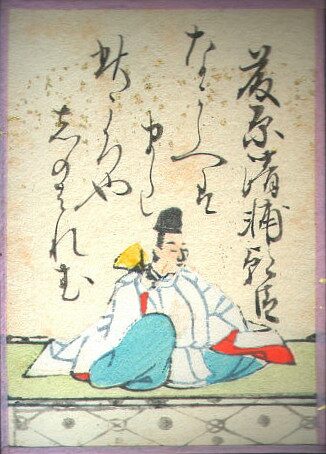

84番 藤原清輔朝臣(ごんちゅうなごんあつただ) 『新古今集』

永らへば またこの頃(ごろ)や しのばれむ

憂しと見し世ぞ 今は恋しき

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

もし長く生きることができたなら、またこの頃のことを懐かしく思い出すのだろうか。

つらいと思っていた昔の日々も、今となっては恋しく思い出されるのだから。

語句解説

【永(なが)らへば】

動詞「ながらふ」の未然形 + 接続助詞「ば」。

未然形 +「ば」で、「もし~なら」という順接の仮定条件を表します。

「この世に生き長らえるなら」という意味。

【またこの頃(ごろ)や】

「また」=「再び」の意味。

「や」は疑問や推量を表す係助詞。

「この時期を再び…だろうか。」という訳。

【しのばれむ】

「しのば(忍ぶ/偲ぶ)」= 動詞「しのぶ」の未然形。

「れ」= 自発の助動詞「る」の未然形、「む」= 推量の助動詞「む」の連体形。

「懐かしく思い出すだろう」という意味。

【憂(う)しと見し世ぞ】

「憂し」= 形容詞「憂し」の終止形で「辛い、苦しい」という意味。

「と」= 引用の格助詞 。

「見し」=「見る」の連用形+過去の助動詞「き」の連体形。

「世」=世の中。人生。時代。

「ぞ」=強調の係助詞で、後ろの「恋しき」と係結びになっている。

【今は恋しき】

「恋しき」は形容詞「恋し」の連体形。

今回は「懐かしい」「恋しく思われる」の意味。

「辛いと思っていたあの時も、今では恋しく思い出される」という意味です。

作者: 藤原清輔朝臣

藤原 清輔(ふじわらの きよすけ)〈1104年 ~ 1177年〉

平安時代後期の公家であり歌人で、父は『後拾遺和歌集』の撰者として知られる藤原顕輔です。

父の藤原顕輔とは仲が悪く、非常に苦労した人物で、詳しくは鑑賞の方で触れています。

↓百人一首79番・父の藤原顕輔の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓

清輔は幼い頃から和歌の素養を身につけ、宮廷歌壇で活躍しました。

特に歌学・歌論にも優れ、『袋草紙(ふくろぞうし)』という歌学書を著し、和歌の歴史や作法、当時の歌壇事情などを詳しく記しています。

この書は、当時の宮廷文化や歌人の交流を知る上で貴重な資料となっています。

歌風は繊細で理知的な構成力を持ちつつも、人間味のある感情表現を大切にしており、技巧と情緒の両面を兼ね備えていました。

勅撰和歌集にも多数の歌が採られ、歌人としての名声を確立しました。

彼は藤原俊成や源俊頼など、同時代の歌人と交流しつつ、和歌の理論化と洗練化に貢献しました。

↓百人一首74番・源俊頼の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓

↓百人一首79番・藤原俊成の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓

平安末期の和歌史において、実作と理論の両面で重要な位置を占める人物といえます。

鑑賞:愛おしく思うのだろうか、今の辛い日々も⌛

「今がつらくても、未来から振り返れば愛おしく思えるかもしれない」という時間の不思議さと人の心の移ろいを、静かで落ち着いた語り口で描いています。

上の句「永らへば またこの頃や しのばれむ」では、長く生きていれば今の時期を懐かしく思うかもしれない、と未来の自分を想像しています。

下の句「憂しと見し世ぞ 今は恋しき」では、その感情をさらに深め、かつて「つらい」と感じた時代が今では恋しくなると述べます。

この対比により、「憂し」と「恋しき」という相反する感情が時間の経過によって入れ替わる、人間心理の不可思議さが鮮やかに浮かび上がります。

この歌は直接的な悲嘆ではなく、時間がもたらす感情の変化を冷静に見つめる姿勢が印象的です。

藤原清輔の歌に見られる、理知と感情のバランスのよさ、そして人生観の深みが感じられます。

〈~理解が深まる、この和歌の背景!~〉

作者は非常に優秀だったものの、位は正四位と、そこまで高くありません。

これは父の横やりが入り出世の邪魔が入ったようです。

若い頃は苦悩の日々が続きましたが、40歳を過ぎたころに二条院(二条天皇)に深く信頼され、重用されました。

この歌は苦しかった日々を思い出し、今も辛い事はあるけども、報われた若い頃に対して詠んだ一首だと言われています。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント