↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

72番 祐子内親王家紀伊(ゆうしないしんのうけ の きい) 『金葉集』

音に聞く 高師(たかし)の浜の あだ波は

かけじや袖の ぬれもこそすれ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

噂に聞く高師の浜の儚く寄せ返す波のように、あなたの浮気な心には、決して関わらないようにしましょう。

私の袖を濡らすことになってしまうかもしれないから。

語句解説

【音に聞く】

「噂に聞く、評判に聞く」という意味。

実際に見たのではなく、人から聞いて知っていること。

【高師(たかし)の浜】

今の大阪府堺市あたりの海岸。

波が打ち寄せては返すことで有名な場所。

「高師」と、評判が「高し」を掛けた掛詞。

「浜」は、「波」「ぬれ」の縁語です。

【あだ波】

一時的であてにならない波、いたずらに立つ波。

転じて「浮気な心」や「移ろいやすい人の心」の例え。

【かけじや】

「かけまい(かけたくない)」の意味で、「波をかけまい」と「想いをかけまい」の掛詞です。

「じ」は打消の意思の助動詞、「や」は詠嘆の間投助詞です。

【袖のぬれもこそすれ】

「袖が濡れる」= 「涙を流して袖が濡れる」という意味。

「高師の浜波で袖が濡れること」と、「涙で袖が濡れること」を掛けています。

「関わってしまえば、泣くことになるから関わりたくない」という筆者の願いが伝わります。

作者: 祐子内親王家紀伊

祐子内親王家紀伊(ゆうしないしんのうけ の きい)〈生没年不詳〉

平安時代中期に活躍した宮廷女房の一人で、藤原重経(しげつね)の妻です。

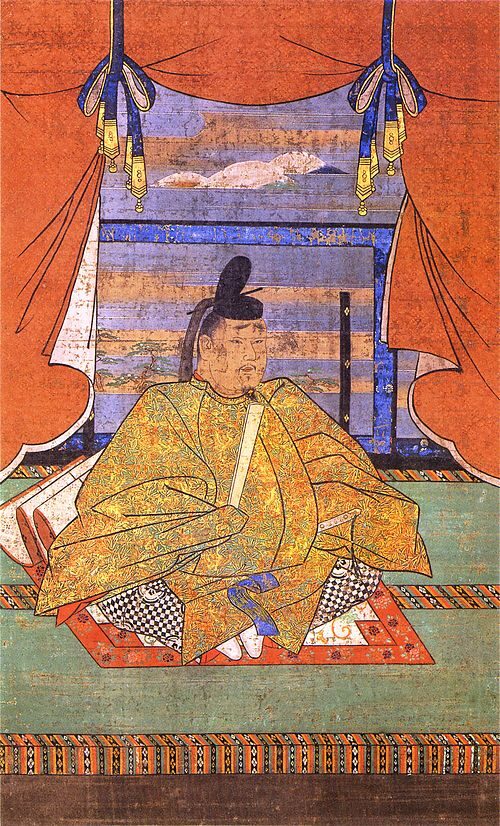

「村上天皇(下の写真)の皇女である祐子内親王に仕えていた事」、「藤原重経が紀伊守だった事」から、「祐子内親王家紀伊」と呼ばれています。

〈画像:Wikimedia Commons〉

出自や生涯の詳細は明らかではありませんが、当時の宮廷で文化的素養が求められる女房として、和歌や文芸に長けた知識人の女性だったと考えられています。

宮廷に仕える女房たちは、単なる奉仕者ではなく、教養を持った言葉の遣い手として重要な役割を担っていました。

彼女もまた、文学的才能を認められ、勅撰和歌集に作品が採られるなど、当時の和歌界でも一定の地位を築いていました。

平安貴族社会において女性の感性が発揮される舞台のひとつが和歌であり、その中で彼女も自身の心情や思想を言葉に託し、後世にまで名を残す存在となったのです。

鑑賞:揺れる恋心、女性の自制心🌊

恋に心揺れる女性の内面と、身を守ろうとする理性の緊張感が巧みに織り込まれています。

「音に聞く」は人づてに噂を聞く事で、まだ自分では体験していないが、それでもその危うさを感じている状態です。

その対象が「高師の浜のあだ波」であり、これは恋の不安定さや移ろいやすさを象徴しています。

「あだ波」は寄せては返す浮気な波で、心を許しても相手が誠実とは限らないという警戒心を表しています。

こうした自然の情景にたとえて、自身の恋心を抑え込もうとする姿が浮かびます。

「かけじや袖の ぬれもこそすれ」という結句には、恋に溺れて涙を流すことを恐れ、自らの理性で距離を取ろうとする強い意志が表現されています。

けれども同時に、恋に揺れる心がすでに「波打っている」ような余韻も感じられ、複雑な感情の揺らぎが余情として残ります。

見た目は穏やかで静かな歌ですが、内には激しい感情と鋭い自己防衛の意識が込められています。

平安時代の女性達がいかに繊細で知的な恋愛観を持っていたかを感じ取れる、美しくも切実な一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント