↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

60番 小式部内侍(こしきぶのないし) 『金葉集』

大江(おほえ)山 いく野の道の 遠(とほ)ければ

まだふみもみず 天の橋立

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

大江山を越えて、生野(いくの)を通る道のりが遠いので、

まだ「天の橋立」に一度も行ったことがありませんし、まだお手紙すら出していません。

語句解説

【大江山(おおえやま)】

丹波国桑田郡(現在の京都府西北部)の山。

〈画像:Wikimedia Commons〉

実際の地名でもあり、象徴的にも「遠く隔てられた場所」の意味を持つ。

【いく野】

「生野」= 丹波国天田郡(現在の京都府福知山市字生野)にある地名で、丹後へ行くには生野の里を通りました。

また、「いく野」=「野を行く」の「行く」とも掛けられています。

【道の遠ければ】

「道が遠いので」という意味。

形容詞「遠し」の已然形に、確定の助詞「ば」を付けて、順接の確定条件を表します。

【まだふみも見ず】

「ふみ」は「文=手紙」と「踏み=歩くこと」の掛詞。

「まだ行ったこともないし、手紙も見ていない(交わしていない)」という意味。

「踏み」は「橋」の縁語でもある。

【天の橋立(あまのはしだて)】

丹後国与謝郡(現在の京都府宮津市)にある名勝で、日本三景の1つ。(あと2つは、宮城県の松島と広島県の宮島)

〈画像:Wikimedia Commons〉

ここでは「遠くの象徴」+「会えない場所」として詠まれる。

作者: 小式部内侍

小式部内侍(こしきぶのないし) 〈999年 ~ 1025年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

和泉式部(情熱的な恋の歌で知られる女流歌人)の娘であり、母に劣らぬ才能をもった歌人でした。

↓母である和泉式部の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

母の和泉式部と共に一条天皇の中宮・彰子に出仕した経歴を持っています。

その為、母の和泉式部と区別するために「小式部」という女房名で呼ばれるようになりました。

貴族社会に生きた教養ある女性として、若くして宮中に仕え多くの和歌を詠んだ人物です。

気品と知性、そして即興で歌を詠む優れた才気で高く評価されていました。

小式部内侍は、比較的若くして亡くなったとされていますが、その短い生涯の中で、堂々とした存在感と詩才を残した才女として今も多くの人に記憶されています。

彼女の歌には、女性の感性と宮廷文化の洗練が巧みに織り込まれており、現在も高い文学的価値を誇っています。

鑑賞:宮中での立ち振る舞い、若さは関係ない⛰️

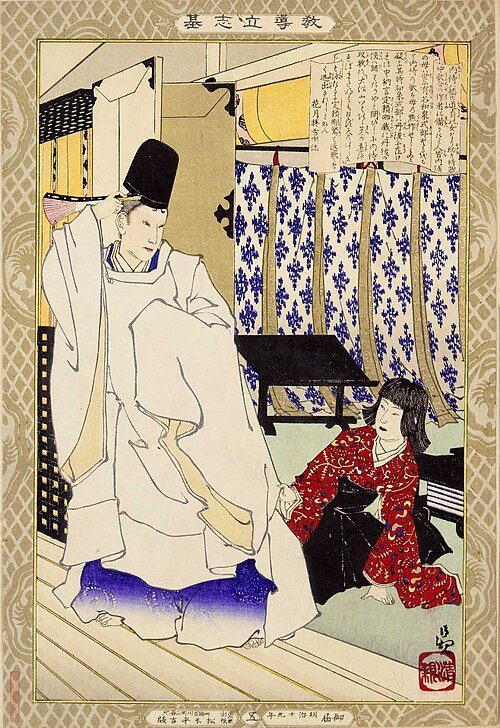

小式部内侍が平安時代の宮中行事の1つである歌合(うたあわせ)の場面で、藤原定頼(ふじわらのさだより)にからかわれた時に、即座に機転を利かせて返した歌です。

長元年間(1028〜1037年)頃、彼女はまだ若く、宮廷で注目され始めたばかりでした。

歌合の前、小式部内侍に向かって藤原定頼が冗談まじりに、下記の様に言ったと伝えられます。

「丹後(母・和泉式部のいる地方)へ使いはやったか?歌はできておるか?」

これは「またお母さんに歌を作ってもらったのでは?」という皮肉の言葉です。

それに対し、「そんな遠いところへ手紙なんて出していないし、まだ文も踏んで(行って)いません」と、見事な掛詞と地名の妙で定頼をやんわりと撃退しました。

「大江山」「いく野」「天の橋立」という地名に、「行く」「踏み」「文(ふみ)」などの掛詞(かけことば)を巧みに織り込み、距離的な遠さと心の疎遠さを1つの歌に融合させています。

表面的には旅の困難さを詠んでいるようでありながら、その裏には「まだ会いに行けていない」「手紙も交わせていない」という繊細な感情が表れています。

即興で優雅な歌を詠めるという、その才能と誇りが読み手にもひしひしと伝わり、まさに気品と知性が響き合う名歌と言えるでしょう。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント