↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

57番 紫式部(むらさき しきぶ) 『新古今集』

めぐり逢ひて 見しやそれとも わかぬ間に

雲がくれにし 夜半(よは)の月かな

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

やっとの思いであなたに再会したというのに、本当に現実だったのかどうかもわからないうちに、

あなたは雲に隠れてしまった夜中の月のように、また姿を消してしまったのですね。

語句解説

【めぐり逢ひて】

「めぐり逢ふ」=「偶然に再会する、運命的に出会う」という意味。

今回は幼友達と巡り逢ったことを言っています。(友達が誰かはハッキリと分かっていません)

「月」と「めぐる」は「縁語」です。

【見しやそれとも】

「それ」は月のことですが、友達のことも指しています。

ここでは「それが本当に再会だったのか、それとも…」という意味合い。

【わかぬ間に】

「わかる(分かる・理解する)」の未然形「わか」+打消の助動詞「ぬ」。

「めぐり逢ふ」=「〜している間に」という意味で、非常に短い時間を表す表現。

【雲がくれにし】

「雲隠れする(くもがくれ)」=雲に隠れること。

「に」=動作の方向、「し」=過去の助動詞「き」の連体形。

「雲に隠れてしまった」ことと、「友達が見えなくなってしまったこと」の両方の意味が込められています。

【夜半の月かな】

特に深夜を指す。静寂や孤独感を伴う時間帯。

「月」=ここでは再会した人の例え。

「かな」=詠嘆の終助詞で、「〜だなあ」と感情を表す。

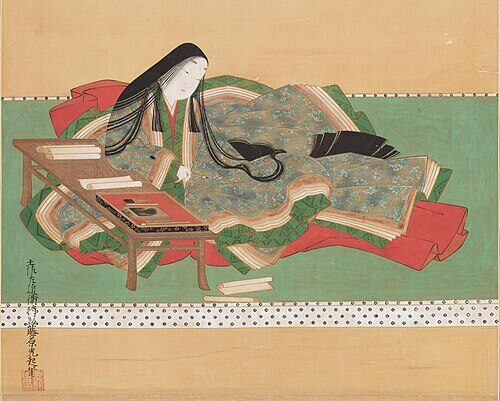

作者: 紫式部

紫式部(むらさき しきぶ) 〈生没年 不詳〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期に活躍した女性で、本名は不詳です。

彼女は、中宮彰子(ちゅうぐう しょうし)に仕えた女房(宮中に仕える女性)であり、その教養と文学的才能の高さから、当時の宮廷社会でも一目置かれる存在でした。

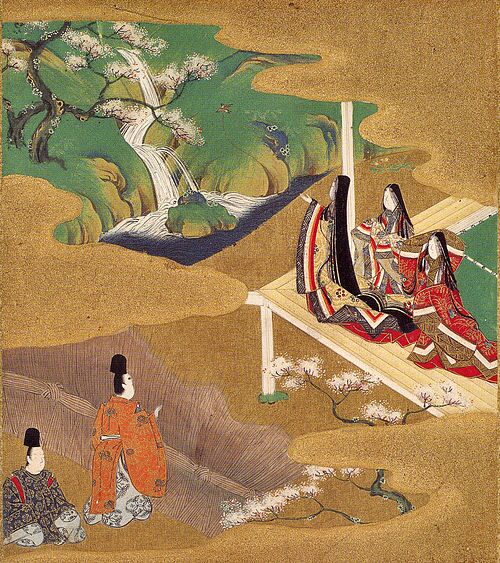

特に有名なのが、長編物語『源氏物語』(下の写真は本編の一幕)の作者としての業績です。

〈画像:Wikimedia Commons〉

この作品は、貴族社会の恋愛や人間模様を繊細に描き出し、世界最古の長編小説とも称され、千年を経た現代でも高く評価されています。

彼女の書く文章には、感情の揺れや人間の心の機微への深い洞察があり、とくに女性の視点から綴られる恋や孤独、嫉妬や無常観が、当時の文学に新しい息吹を与えました。

また、彼女自身の宮廷生活を綴った『紫式部日記』も、当時の文化・人物像を知るうえで貴重な史料とされています。

類まれな知性と感性によって、後世の文学や文化に計り知れない影響を与えました。

今なお彼女の名は、文学者・歌人としてだけでなく、平安時代を象徴する女性として語り継がれています。

鑑賞:本当に逢えたのか、月のような幼友達に🌥️

再会の喜びと別れの切なさが、彼女が見た情景に凝縮されています。

「めぐり逢えた」とは言えたのか、それすら確かめる間もなく、相手はふたたび姿を消してしまう、まるで夜半の月が、雲に隠れてしまったかのように。

その一瞬の再会の儚さが、まるで夢だったかのような印象を残します。

この歌の美しさは、喜びと哀しみが同時に押し寄せてくる感情の流れにあります。

ようやく会えた人を「月」にたとえ、その人が去ってしまう様子を「雲隠れ」として描くことで、視覚的な情景と感情が重なるのです。

また、「わかぬ間に」という表現には、時間の短さだけでなく、現実か夢かわからないような朧げな心の揺れが込められています。

「逢えた」と信じたい気持ちと、「もう逢えない」という現実との間で揺れる、繊細な心情を映し出しているのです。

再会の記憶は淡くとも、心に深く残る、そんな体験を持つ人に、そっと寄り添ってくれるような一首なのです。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント