↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

48番 源重之(みなもとのしげゆき) 『詞花集』

風をいたみ 岩うつ波の おのれのみ

砕けてものを 思ふころかな

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

風が激しく吹くので、岩に打ちつけられる波のように、

自分ばかりが砕けるような思いをして、物思いに沈んでいるこの頃であるよ。

語句解説

【風をいたみ】

「風」は自然の風ですが、この歌では感情や状況の厳しさの象徴です。

「いたみ」=動詞「いたむ(甚し=ひどい)」の連用形。

「いたし」は「はなはだしい」という意味の形容詞。

「…を+形容詞の語幹+み」で「…が~なので」というように原因・理由を表す。

「風が激しいので」という、原因や理由を表す意味を持ちます。

【岩うつ波の】

「岩」は岸辺や海辺の岩。

「うつ」は動詞「打つ」で、「ぶつかる」「打ち寄せる」こと。

「岩に打ちつける波」の事で、ここまでが序詞。

【おのれのみ】

「おのれ」は「自分自身」という意味。

「のみ」は限定を表す副助詞で、「〜だけ」という意味。

「おのれのみ」で「自分だけが」「自分ばかりが」と強調している。

【砕けて】

動詞「砕く」の連用形で、「こわれる」「壊れて粉々になる」こと。

「全く動じない岩にぶつかって砕ける波」と、「振り向いてくれない女性に対して思いが砕け散る自分」を重ねています。

【ものを思ふころかな】

「ものを思ふ」は、「恋心」「悩み」「悲しみ」などを思い悩む事。

「ころ」は「時」「頃」という意味で、自分が今思い悩んでいる時期を指します。

「かな」は詠嘆の終助詞。

「〜だなあ」と感情を込めた言い回しです。

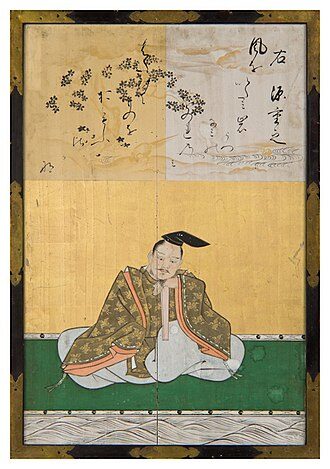

作者: 源重之

源重之(みなもとのしげゆき)〈生没年 不詳〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代中期の貴族であり歌人です。

官位は下級ながら宮廷に仕える立場にあり、当時の文化人達の中でも一定の存在感を持っていたと考えられます。

彼の作風は雅やかさよりも、感情の揺れや繊細な心の動きを率直に詠む作風が特徴です。

形式に捉われ過ぎず、時に素朴で時に鋭く心情を描き出すその歌は、後世の歌人達にも注目される事となりました。

『拾遺和歌集』をはじめとする勅撰和歌集に複数収録されており、その中でも特に人の心の弱さや恋の苦悩に対する表現に優れたものが多く見られます。

彼の歌が今も読み継がれており、彼の感受性と表現力が当時としても高く評価されていた事を物語っています。

鑑賞:愛する人への想い、波の様に砕け散る🌊

自然の風景を借りて、心の中にある激しい感情を見事に表現した一首です。

風にあおられて岩に打ちつけられ、砕け散る波の姿は、そのまま作者自身の心の状態を象徴しています。

自分一人だけが傷つき砕けそうになりながら、思い悩む日々を過ごしている。

そんな内面の叫びが、静かに確かな力で伝わってきます。

この歌の魅力は、自然の情景と感情との重ね合わせにあります。

「おのれのみ砕けて」という言葉には、他人には理解されず自分だけが苦しんでいるという孤独や切なさが出ています。

結句の「ものを思ふころかな」は、時の流れの中で続いている思いの深さを表し、感情の持続と重さを感じさせます。

強い風にさらされ続ける波のように、どうにもならない感情の波が、作者の心に絶え間なく押し寄せているのです。

恋の苦しみや感情の激しさを、自然の比喩によって昇華させた歌であり、その感覚は現代の私たちにも十分に共感を呼び起こす一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント