↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

14番 河原左大臣(かわらのさだいじん) 『古今集』

陸奥(みちのく)の しのぶもぢずり 誰(たれ)ゆゑに

乱れそめにし われならなくに

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

陸奥で織られる「しのぶもじずり」のように、私の心は乱れています。

誰のせいでこんなに心が乱れ始めたのか、私のせいではないのに。

語句解説

【陸奥(みちのく)】

現在の東北地方(宮城・福島など)の古い呼び名。

この歌では、「しのぶもじずり」が織られる地として登場しています。

【しのぶもぢずり(忍ぶ摺り)】

陸奥の特産とされた布の模様。

「しのぶもじずり」は絞り染めのように、色や柄が複雑に乱れている布。

「しのぶ」には「忍ぶ」=こらえる、思いを隠す(恋を隠す)、「偲ぶ」=恋しく思うという掛詞になっている。

【誰(たれ)ゆゑに】

「誰のせいで」または「誰が原因で」の意味。

恋に心を乱してしまった原因となった人(=恋の相手)を問うている言葉。

【乱れそめにし】

「乱れ」=心の乱れ、感情の乱れ。「そめ」=〜し始める(動詞「染む/初め」などに由来)

「にし」=完了・強調を表す(助動詞「ぬ」の連体形+過去の助動詞「き」の連体形)

全体で「心が乱れ始めてしまった」という意味。

【我(われ)ならなくに】

「私のせいではないのに」「自分の意思ではないのに」の意味。

「〜なくに」は、反語・詠嘆の助詞。「〜ではないのに」という意味を持ちます。

恋に心を乱された苦しさと、自分ではどうにもならない想いが込められています。

作者:河原左大臣(源融)

河原左大臣(かわらのさだいじん)〈822年頃〜895年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代前期の貴族であり歌人、本名は源融(みなもとのとおる)です。

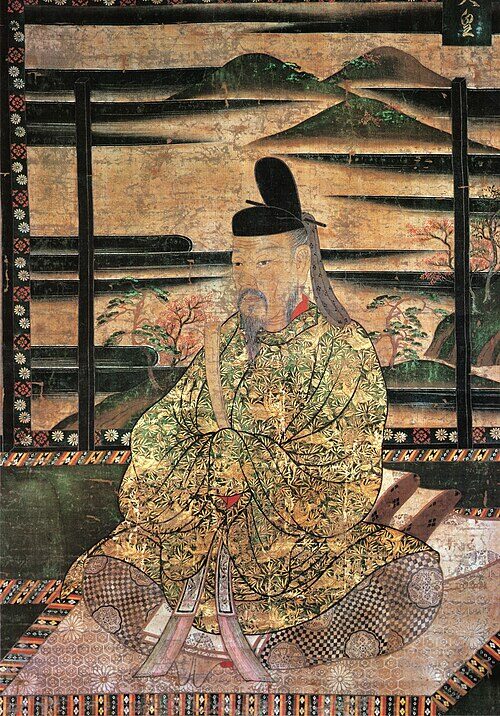

嵯峨天皇(下の写真)の皇子であり、高貴な人物でした。

〈嵯峨天皇:Wikimedia Commons〉

貴族として政治に関わる一方、文化や芸術にも深く親しみ、特に和歌や風雅な生活で知られています。

「河原左大臣」という呼び名は、彼が左大臣という高い官職に就き、京都の六条河原院という邸宅に住んでいた事に由来します。

この河原院は非常に豪奢で、美しい庭園や池を備え、まるで別荘のような優雅な空間だったと伝えられています。

この邸宅は『源氏物語』の「六条院」のモデルの1つとも言われています。

源融は政治家であると同時に風流人としても有名で、和歌においても感性豊かで繊細な歌を残しました。

天皇の子という身分にありながら、単なる権力者ではなく、文化人としても名を残した源融は、平安貴族の理想像とも言える存在でした。

彼の生き方や美意識は、後の貴族文化や文学作品にも大きな影響を与えました。

鑑賞:乱れに乱れる、溢れ出る恋心 ❤️🔥

恋に心を乱される苦しさを、巧みに自然や工芸に例えた情感豊かな一首です。

冒頭に登場する「しのぶもぢずり」は、陸奥国で作られた絞り染めの布で、模様が複雑に入り乱れているのが特徴です。

この「乱れ模様」を、心の中の恋の乱れに重ね合わせています。

単なる自然描写ではなく、視覚的に心情を映し出す手法が非常に洗練されています。

「誰ゆゑに 乱れそめにし われならなくに」という結句には、「自分のせいでこうなったのではない」という嘆きと切なさが込められています。

恋の始まりはいつも予期せぬものであり、心を乱されていく事に抗えない苦しさを、静かに深く訴えかけています。

この歌の魅力は、技巧的なたとえと、抑制された感情のなかにある激しさです。

淡々とした語り口の中に、どうにもならない想いが滲み出ており、読み手の心にも自然と響いてくる余韻を残します。

恋のやるせなさを、これほどまでに洗練された言葉で描いた作品は、まさに百人一首の中でも名歌の一つと言えるでしょう。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊

コメント