↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

12番 僧正遍昭(そうじょうへんじょう) 『古今集』

天津風(あまつかぜ) 雲の通ひ路(かよひじ) 吹き閉ぢよ

をとめの姿 しばしとどめむ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

天の風よ、雲の通り道を吹いて閉ざしておくれ。

天に帰ろうとしている天女の姿を、もう少しこの地に引きとめておきたいのだ。

語句解説

【天津風(あまつかぜ)】

「天(あま)=天上の世界」の「風」

神聖なもの、又は空と地を繋ぐ存在としてよく登場します。

【雲の通ひ路(かよひじ)】

「通ひ路」=通り道、行き来する道。

「雲の通ひ路」=天と地をつなぐ、天女が通う空の道(空想的・幻想的表現)

天女が舞い降りたり帰ったりする“架け橋”のようなイメージです

【吹き閉ぢよ(ふきとぢよ)】

「吹いて通り道を閉じてくれ」という意味。

つまり、「天に帰らせないで!」という願いを込めた表現です。

【をとめ(乙女)】

若く美しい女性のこと。

この歌では、天女のように舞う女性の舞姫を指しています。

【しばし】

少しの間、しばらく

【とどめむ(留めむ)】

「とどめ(留め)」= 動詞「留む」の連用形で、引き止めるという意味。

「む」=意志・推量を表す助動詞(ここでは意志)

「とどめむ」=「引き止めよう・とどめておこう」の意味

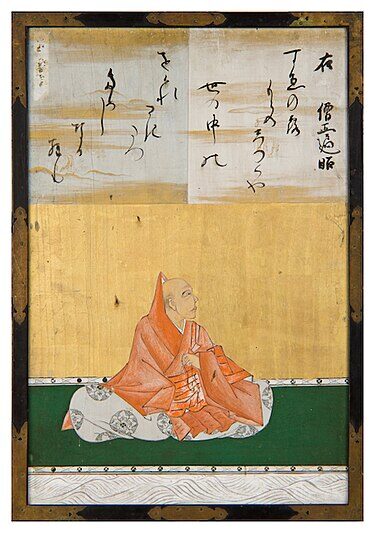

作者:僧正遍昭

僧正遍昭(そうじょう へんじょう)〈816年頃 ~ 890年頃〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代前期の歌人であり、元は貴族の出身で、のちに僧侶となった人物です。

本名は良岑宗貞(よしみね の むねさだ)といい、桓武天皇の孫にあたる高貴な家系に生まれました。

↓桓武天皇について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

若い頃は官僚として活躍し、蔵人(くろうど)や参議といった朝廷の要職も経験しました。

和歌の才能に優れており、在俗中から多くの歌を詠み、「六歌仙」の一人に数えられています。

六歌仙とは、平安時代において特に優れた六人の歌人のことを指し、紀貫之の『古今和歌集』仮名序にその名が記されています。

↓紀貫之の和歌について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

やがて彼は世俗を離れ、出家して比叡山の僧となり、「遍昭」と名乗るようになります。

のちに高僧としての位である「僧正」にまで昇進し、「僧正遍昭」と呼ばれるようになりました。

僧正遍昭は政治の世界から離れて僧となりながらも、心の機微や美への感受性を和歌に託し続けました。

その姿勢は和歌に生きた人として、また美と信仰を結びつけた存在として、今も多くの人に親しまれています。

鑑賞:乙女の美しさを永遠に 💃

舞を舞う美しい女性の姿を見た作者が、その一瞬の美を永遠に留めておきたいという強い願いを、幻想的な情景と供に詠んだ一首です。

冒頭の「天津風」という言葉は天上の風を意味し、現実の風ではなく天と地を結ぶ神聖な存在として詠まれています。

その風に向かって「雲の通い路を吹き閉じよ」と呼びかける事で、舞姫が天へと帰ってしまうのを防ぎたいという切実な想いが表されています。

「雲の通い路」は、天女が天と地を行き来するための空の道を指し、ここでは舞を終えた乙女がまるで天に帰るように感じられる程、儚く美しく描かれています。

目の前の女性がただの人間ではなく、天女のように神秘的な存在として見えている事が分かります。

「乙女の姿 しばしとどめむ」という結句には、その美しさに心を奪われ、なんとかもう少しだけここにいてほしいという、名残惜しさと感動が込められています。

全体として、現実の舞と空想上の天女伝説が重ねられ、見る者の心に美の余韻を残すような、非常に情感豊かな歌です。

瞬間の美しさを永遠に留めておきたいという、人間の普遍的な願いを詠み上げた名作といえるでしょう。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊

コメント