↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

10番 蝉丸 『後撰集』

これやこの 行くも帰るも 別れては

知るも知らぬも 逢坂(あふさか)の関

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

これはまぁ、京から出ていく人も帰る人も、ここで道を分かち、

知っている人も、知らない人も出会い交差していく、逢坂の関なのだなぁ。

語句解説

【これやこの】

感動や驚きを込めた「これはまぁ」という意味の感動詞。

【行くも帰るも】

「行く人も帰る人も」の意味。どちらも連体形なので後ろに「人」が省略されている。

【別れては】

「~ては」=反復・継続の助詞。

ここでは「別れていく場面が繰り返される」というニュアンス。

「行く人」「帰る人」がこの関所で交差しつつ、それぞれの道へ進む様子。

【知るも知らぬも】

これも「行くも帰るも」と同様、どちらも連体形で、「人」が省略されている。

【逢坂の関】

山城国(現在の京都府)と近江国(滋賀県)の間にあった古代の関所。

〈画像:Wikimedia Commons〉

東海道の要所であり、平安時代には出会いと別れの象徴的な場所とされていました。

作者:蝉丸

蝉丸(せみまる) 〈生没年 不詳〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代の初期に活躍したとされる人物です。

蝉丸の実在性については古くから議論があり、史実に残る明確な記録が殆ど無い為、伝説上の人物として扱われる事が多いです。

蝉丸の有名な伝説して、彼が醍醐天皇の皇子であったが生まれつき盲目だった為出家し、都を離れて逢坂山(おうさかやま)に庵を結んで暮らしていたという説があります。

それ故に、今回の作品が生まれたとされています。

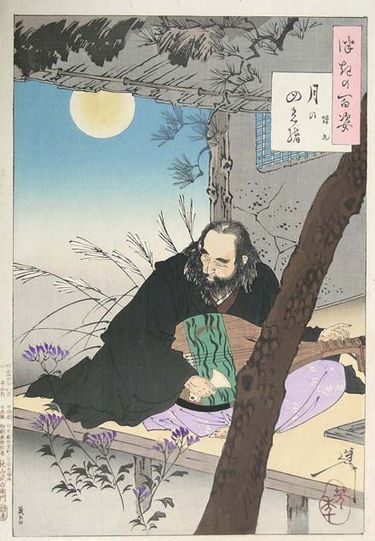

また、蝉丸は琵琶の名手ともされており、盲目の琵琶法師として後世の芸能にも影響を与えました。

室町時代以降の能や浄瑠璃では、蝉丸を題材にした作品が数多く生まれ、能の演目『蝉丸』では、彼の人間的な苦悩と芸術的な魂が描かれています。

現代でも、蝉丸を祀った「蝉丸神社」(下の写真)が滋賀県大津市の逢坂山にあり、芸能・音楽の守り神として多くの参拝者が訪れています。

〈画像:Wikimedia Commons〉

鑑賞:人生の出会いと別れ、逢坂の関で 🤝

都と東国を繋ぐ交通の要所「逢坂の関」を舞台に、そこを行き交う人々の姿を通して人生の出会いと別れを詠んだものです。

冒頭の「これやこの」は、実際にその場に立ったときの驚きや感動を表す感嘆の言葉で、「ああ、ここがまさにあの逢坂の関なのか」という発見と感慨が込められています。

「行くも帰るも」は、都を離れる人と帰ってくる人の両方を表し、さらに「知るも知らぬも」と続けることで、知り合いも見知らぬ人も、この関所で道を分かち、それぞれの人生を進んでいくという情景が浮かび上がります。

日常の一場面ではありますが、そこに人の世の無常、偶然の出会いと別れ、そして縁の不思議が作者は感じ取っているのです。

また「逢坂の関」という地名そのものに、「逢う」と「別れる」の意味が掛けられており、場所そのものが象徴的な意味を持っているのが、一層作者の心を動かしています。

人々の出会い別れを俯瞰的に観察し、読む者の心にじんわりと染み入るような余韻を残す一首でなのです。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊び 練習 日本 伝統

コメント