皆さんこんにちは!

今回は「壬申の乱」「天武天皇」「持統天皇」について解説します!

割と影が薄いとは思いますが、「壬申の乱」は古代の日本史の転換点とも言える大事件です。

古代最大の内乱と言われる戦いで、日本史にどんな影響があったのか、詳しく見ていきましょう!

↓壬申の乱までの流れを知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

時代を動かす権力者の死

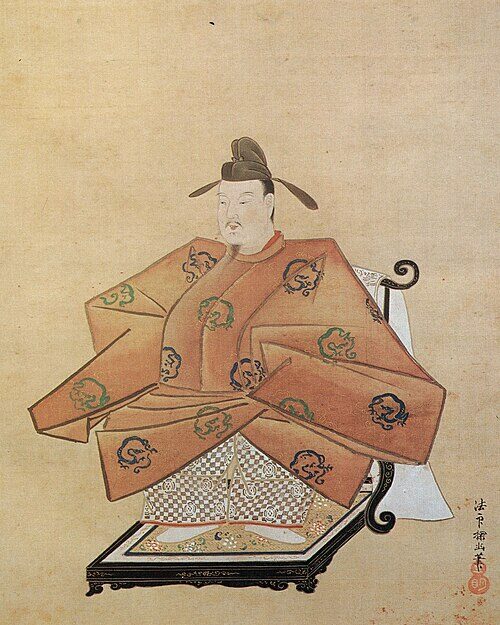

〈672年 1月7日 天智天皇 崩御〉

飛鳥時代を動かしてきた「天智天皇」が遂に崩御しました。

〈天智天皇:Wikimedia Commons〉

亡くなった場所は、滋賀県の「近江大津宮」です。

〈672年 6月24日 〜 7月23日 壬申の乱〉

概要

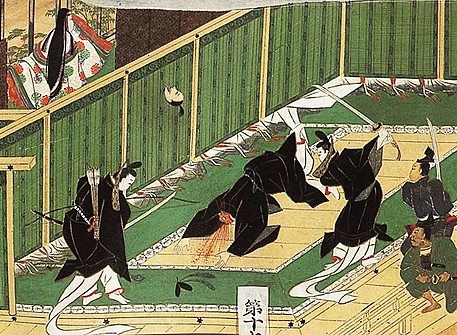

「壬申の乱」は古代日本最大級の内乱で、皇位継承を巡って起きた戦いです。

天智天皇の弟「大海人皇子(おおあまのおうじ)」と、天智天皇の息子「大友皇子(おおとものおうじ)」の間で起こりました。

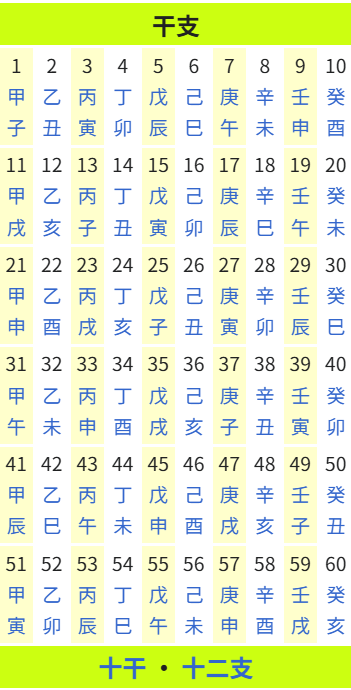

「壬申」は当時の干支です。

現在は12種類の干支がありますが、当時は60種類の干支がありました。(壬申は9番目)

〈干支:Wikimedia Commons〉

背景

内覧のキッカケは「天智天皇」の後継者指名です。

「天智天皇」は晩年、自分の子である「大友皇子」を後継者に指名しました。

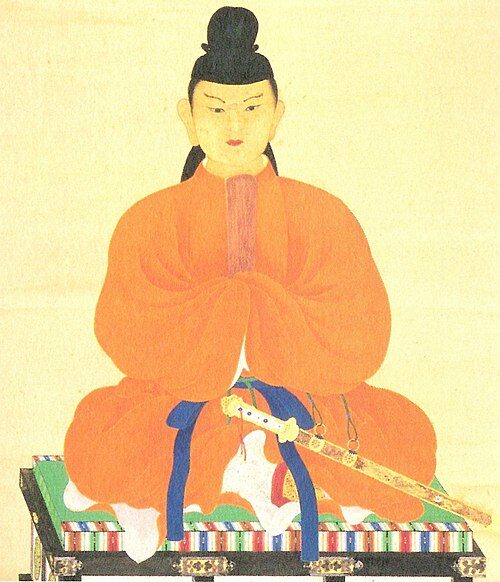

〈大友皇子:Wikimedia Commons〉

ここが非常に重要ポイントです。

元々の皇位継承予定は弟の「大海人皇子」でした。

〈大海人皇子:Wikimedia Commons〉

「大海人皇子」は皇位継承に不満を抱きましたが、すぐに不満を漏らすと、兄の天智天皇に殺されるのは目に見えています。

そこで彼は「出家」という形で、政治の表舞台から一時身を引きました。

天智天皇の死後、大海人皇子は出家先の「吉野」で挙兵しました。

「壬申の乱」勃発です。

結果

お互いに各地の豪族を味方に付けながら、激戦を繰り広げました。

戦いは僅か1か月程でしたが、戦力や士気の差から大海人皇子が勝利しました。

「大友皇子」は自害し、大海人皇子は「天武天皇」として即位します。

〈天武天皇:Wikimedia Commons〉

天武天皇の即位は、日本の歴史において非常に大きな意味を持ちます。

彼は武力で皇位を勝ち取り、反対勢力は「壬申の乱」で一掃しました。

つまり彼の周りには、味方しかいないという訳です。

専門家の中には、「歴代天皇の中で一番権力を握った人物」と評する方もいるそうです。

天皇自ら積極的に政治を主導する事を、「皇親政治」と言います。

天武天皇の治世

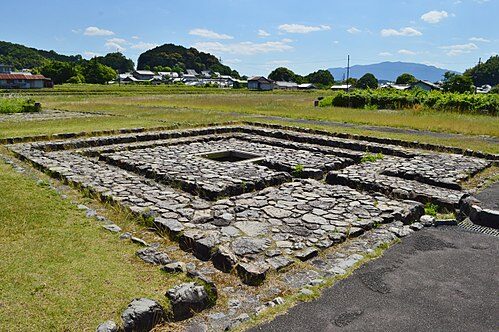

〈672年 飛鳥浄御原宮 遷都〉

672年、天武天皇は自分の時代が来た事を示す為、「近江大津宮」から「飛鳥浄御原宮(あすかきよみはらのみや)」に遷都しました。

〈飛鳥浄御原宮期の復元遺構:Wikimedia Commons〉

有力豪族達による連合政治を終わらせ、天皇が絶対的な支配者として君臨する国家体制の土台を固めたのです。

同年、皇族の系譜を明確にするべく、国史編纂に取り掛かりました。

天皇という存在が神様から続く血筋だと示す事で、自分の権威を高める狙いがありました。

〈681年 飛鳥浄御原令 編纂開始〉

少し復習です。

天智天皇が主導した「大化の改新」で、中央集権国家の目標に伴い、「租・調・庸」という税金を課す事が決定しました。

特に「租」は「口分田」を農民に渡し税金を徴収する為、全国にどれくらいの人がいるか把握する必要があります。

「飛鳥浄御原令」は現存しておらず、詳細は不明な部分が多いですが、税金を徴収する為の制度作りだった事は間違いないです。

飛鳥浄御原令の内容は以下の通りです。

- ①「天皇」という言葉を使い始めた

- ②戸籍を6年に1回作成する

- ③50戸を1里とする地方制度

- ④班田収授に関する規定

689年になってようやく完成しますが、天武天皇は686年に崩御するので、「飛鳥浄御原令」の完成を見届けずに亡くなってしまいました。

〈683年 富本銭 使用開始〉

「富本銭」は日本で初めての、「文字が書いてある」貨幣です。

〈富本銭:Wikimedia Commons〉

現在の100円玉などは、文字が書かれているのは当たり前ですよね。

そのご先祖様こそ、この富本銭なのです。

しかし富本銭が実際に流通したのか、厭勝銭(えんしょうせん:まじない用に使われる銭)として使われたに留まったかは、未だに分かっていません。

〈684年 八色の姓 制定〉

飛鳥時代全体を通して、国を揺るがす事件が2回ありました。

「乙巳の変」と「壬申の乱」です。

「乙巳の変」では天智天皇の側近達が勢力を伸ばしました。

しかし「壬申の乱」で多くの物が没落し、684年頃には天武天皇の側近達が権力を握っています。

つまり、今まで適用していた氏族のランク付けだと、今の状況に合っていなかったのです。

そこで上から偉い順に

- 真人(マヒト)

- 朝臣(アソミ)

- 宿禰(スクネ)

- 忌寸(イミキ)

- 道師(ミチノシ)

- 臣(オミ)

- 連(ムラジ)

- 稲置(イナギ))

の8個のランク付けを、新しく制定したのです。

八色の姓も天武天皇の時代が来たことの象徴とも言える制度だと思います。

持統天皇の治世

「天武天皇」の後を継いだのは、妻である「持統天皇」です。

〈持統天皇:Wikimedia Commons〉

元々彼女は天皇になる予定はありませんでした。

理由は天武天皇との間に「草壁皇子」という息子が生まれていたからです。(草壁皇子の奥さんは、奈良時代を始める元明天皇です)

686年に天武天皇が亡くなり、「草壁皇子」が即位の準備をしている時に事件は起こります。

689年、「草壁皇子」が病死してしまうのです。

夫と息子を立て続けに亡くした持統天皇の悲しみは、相当なものだったでしょう。

幸いだったのは、「草壁皇子」に「軽皇子」という息子がいたことです。(持統天皇の孫です)

この「軽皇子」が成人するまでの中継ぎとして、彼女は天皇になる決心をしたのです。

持統天皇は非常に優秀な人で、壬申の乱では旦那の天武天皇を懸命に支え、百人一首にも登録されています。

春すぎて 夏来にけらし 白妙の 衣干すてふ 天の香具山

(春が過ぎて、いつの間にか夏が来たらしい。夏になると白妙の布を干すと語りつがれている天の香具山に、真っ白な衣が干されていることだ。)

忙しく政治を執り行う持統天皇が、ふと目に入った情景を詠った句だと言われています。

↓もっと詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください!↓

彼女の活躍を以下に挙げていきます!

〈689年 飛鳥浄御原令 施行〉

完成した「飛鳥浄御原令」にゴーサインを出しました。

686年に天武天皇は崩御したので、旦那の遺した「飛鳥浄御原令」を施行に持っていくのは、彼女なりの使命だったのかもしれません。

〈690年 庚寅年籍 作成〉

飛鳥浄御原令に基づいて、690年に全国的な戸籍の「庚寅年籍(こういんねんじゃく)」が作成されました。

692年、庚寅年籍に基づく「口分田」の支給が畿内で開始されました。

同時に全国でも班田収授法が施行されたと考えられています。

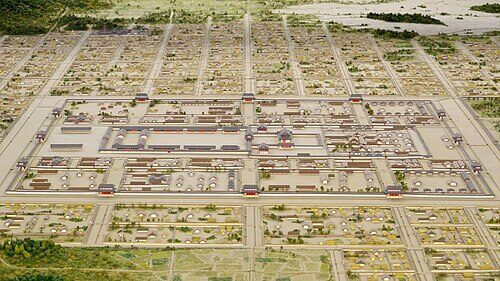

〈694年 藤原京 遷都〉

女性天皇として初めて本格的に天皇政治を行った持統天皇は、「藤原京」の建設を行いました。

〈藤原京:Wikimedia Commons〉

現在の奈良県橿原市あたりに造られました。

これまでの都は、天皇が変わる毎に移されるのを前提で造られていました。

しかし、「藤原京」は長く使う事を前提にした初の「本格的な都」でした。

コロコロ都を変えると、当然文化や経済は発達しにくくなります。

持統天皇は国が反映する願いを込めて「藤原京」を建設したのかもしれません。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

筆者は今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント