皆さんこんにちは!

今回は「奥州藤原氏(おうしゅうふじわらし)」について扱います!

歴史を習っていると奥州藤原氏って急に出てきませんか?笑

奥州藤原氏がどんな一族だったのか、なぜ有名なのかを分かりやすく説明していきます!

奥州藤原氏が登場するキッカケになった、前九年合戦・後三年合戦にも注目です!

↓同時期の京都について知りたい方は、こちらをご覧ください!↓↓

奥州藤原氏とは?

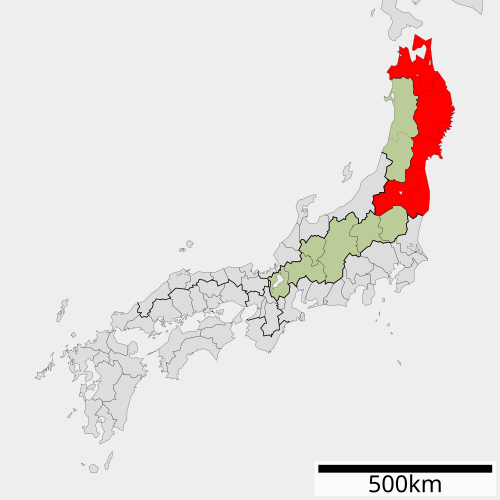

平安時代の中期から鎌倉時代の初期まで、東北地方(今の岩手県や宮城県あたり)で大きな力を持っていた一族です。

「奥州」の「奥」は陸奥国(むつのくに)から来ています。

赤い部分が「陸奥国」です。

〈陸奥国:Wikimedia Commons〉

「藤原氏」は、貴族の中でも有名な一族で、政治の中心である京都でも活躍していました。

「藤原経清」という人物と、安倍氏の「有加一乃末陪」という人物が結婚し、生まれた子どもが「藤原清衡」という人物です。

「藤原清衡」が東北を支配するようになったので、奥州藤原氏と言います。

詳しくは下で解説しています!

奥州藤原氏が誕生するまで

〈1051年・前九年合戦〉

岩手県(陸奥国)の付近に「安倍氏」と、秋田県(出羽国)の付近に「清原氏」が勢力を持っていました。

朝廷の力がそこまで及んでおらず、税金さえ納めていれば文句の言われない地域でした。

陸奥国の国司である「藤原登任(なりとう)」は、安倍氏に税金を納めるのを任せて京都で生活していました。

「藤原登任」は京都出身なので、地元で生活したいのは当然ですよね。

しかし安倍氏の棟梁である「安倍頼時」が大きな力を持つようになり、税金を納めなくなります。(ちなみに安倍頼時の元の名前は、安倍頼良です)

放って置くわけにはいかない「藤原登任」は、税金を納めるよう陸奥国に赴き、「鬼切部(おにきりべ)」という場所で戦いになります。

結果は「藤原登任」率いる朝廷軍の完敗でした。

〈1051年 源頼義 陸奥守に就任〉

「源頼義」が、陸奥守に任命されました。

〈源頼義:Wikimedia Commons〉

「源頼義」は「平忠常の乱」の鎮圧に貢献した「源頼信」の息子です。

「源頼義」は、息子の「源義家」と共に陸奥国に向かいました。

〈源義家:Wikimedia Commons〉

余談ですが「徳川家康」の「家」は、「源義家」に由来しています。

「源頼義」VS「安倍頼時」、頼時の息子である「安倍貞任(さだとう)」・「安倍宗任(むねとう)」」との間で戦争が始まります。

前九年合戦の勃発です。

〈安倍貞任:Wikimedia Commons〉

〈安倍宗任:Wikimedia Commons〉

ここで話をややこしくする人物が登場します。

その男こそ「藤原経清」です。

〈藤原経清:Wikimedia Commons〉

「藤原経清」は元々京都の人間でしたが、「安倍頼時」の娘と結婚していた為、朝廷側から安倍氏側に寝返ります。

「藤原経清」の息子こそ、奥州藤原氏の祖である「藤原清衡」です。

しかし「源頼義」は出羽国の「清原武則」に援軍を要請し、戦況を有利に進めます。

〈清原武則:Wikimedia Commons〉

約12年間に渡り続いた戦いは、「源頼義」の勝利で終わり、「安倍頼時」、「安倍貞任」は命を落とし、「藤原経清」は斬首されました。

こうして前九年合戦は幕を閉じました。

〈1083年・後三年合戦〉

経緯

「清原氏」のリーダーは、「清原成衡」でした。

「清原成衡」は「源頼義の娘」と結婚式を開きました。

棟梁の結婚式なので清原氏にとって一大行事で、多くの人がお祝いに訪れました。

その中に「吉彦秀武」がいました。

この人物は「清原成衡」の父である「清原真衡」と仲が悪い事で有名でした。

〈吉彦秀武:Wikimedia Commons〉

一応お祝いの場なので「清原真衡」の屋敷を訪れ、砂金をプレゼントしようとしたのですが、いくら待っても「清原真衡」は姿を現しません。

〈砂金:Wikimedia Commons〉

理由は「囲碁をしていたから」です。

これを知った「吉彦秀武」は、屋敷の庭に砂金をぶちまけて出ていったのですが、この態度に「清原真衡」はブチぎれました。(小学生の喧嘩ですよね笑)

この喧嘩が理由で、戦いが始まります。

後三年合戦の始まりです。

「吉彦秀武」VS「清原真衡」の戦いは周囲を巻き込んで複雑化します。

「吉彦秀武」は「藤原清衡」と、清原氏と安倍氏両方の血を引く「清原家衡」を仲間に付けました。

一方で「清原真衡」は、陸奥国の国司である「源義家」に援軍を求めます。

結果

戦いが長期戦になるかと思われましたが、戦いの最中に「清原真衡」が病死したため、戦いが終わりました。

戦後処理として、「清原真衡」の土地をどう分配するかの話になります。

「源義家」が国司なので、「清原家衡」と「藤原清衡」に半分ずつ土地を分配する事に決めました。

この決定に「清原家衡」が不満を持ちます。

理由は「藤原清衡」が安倍氏出身なので、「清原真衡」の土地を分配されるのはおかしいと考えたからです。

「清原家衡」は「藤原清衡」の家族を皆殺しにしましたが、「藤原清衡」はギリギリ生き延びて「源義家」に助けを求めに行きました。

こうして「清原家衡」VS「藤原清衡」、「源義家」による、後三年合戦の第2ラウンドが始まります。

「源義家」による天才的な戦術により、「清原家衡」の軍は女・子供関係なく皆殺しにされました。

こうして後三年合戦は幕を閉じました。

前九年合戦・後三年合戦の復習

皆さんここまで聞いてきて思った事でしょう。

似ている名前多すぎて、訳が分からない!

一発で覚える事はほぼ不可能なので、1人ずつ登場人物を覚えていく必要があります。

登場人物の肖像画が殆ど無いので、家系図などを見るのが、近道かもしれません。

今までの戦いを纏めると、

- ①「安倍氏」VS「清原氏」で「清原氏」が勝利。

- ②「清原氏」の内部で、「真衡」VS「家衡」・「清衡」が起こり、「家衡」・「清衡」の勝利。

- ③土地問題で「家衡」VS「清衡」が発生し、「清衡」が「源義家」を味方に付け勝利。

という流れです。

「藤原清衡」は東北の戦いの生き残りとして、権力を握ったのです。

奥州藤原氏の権力者

藤原清衡

奥州藤原氏の始まりは、「藤原清衡」という人物です。

上述の通り、家族を皆殺しにされた悲しい過去を背負った人物です。

〈藤原清衡:Wikimedia Commons〉

戦乱が続いていた東北で、戦いを収めて地域をまとめ、平泉(今の岩手県)を中心とした平和な国造りを始めました。

戦争に疲れた人々の為に仏教の力を使って、世の中を安定させようと考えました。

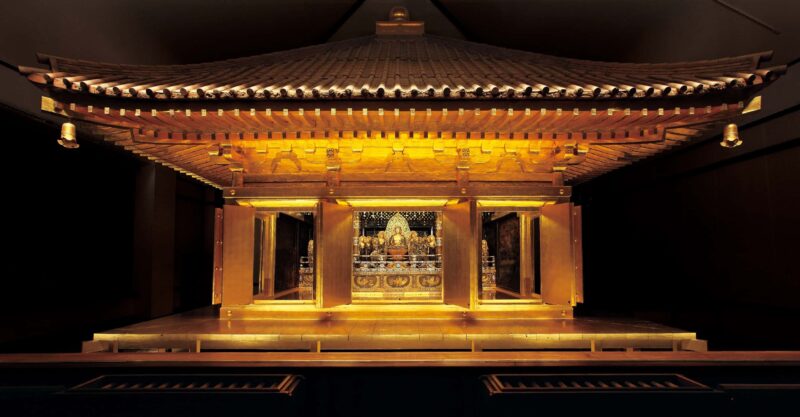

〈1124年 中尊寺金色堂 建立〉

「中尊寺(ちゅうそんじ)」を建て、金色の「金色堂(こんじきどう)」に、自分のお墓も作りました。

〈金色堂:中尊寺公式HP〉

藤原基衡

「藤原清衡」の後を継いだのが、2代目の「藤原基衡(もとひら)」です。

〈藤原基衡:Wikimedia Commons〉

「毛越寺)」を建立しました。(復元図)

〈毛越寺:Wikimedia Commons〉

毛越寺は平泉で戦乱が起こり、火災の影響で焼失しました。

今は池などの跡地しか残っていません。

藤原秀衡

「藤原基衡」の後を継いだのが、三代目の「藤原秀衡(ひでひら)」です。

〈藤原秀衡:Wikimedia Commons〉

「無量光院(むりょうこういん)」を建立しました。(復元図)

〈無量光院:Wikimedia Commons〉

無量光院も毛越寺と同様、平泉で戦乱が起こり火災の影響で焼失し、現在では池などしか残っていません。

彼らは平泉をどんどん発展させ、京都のような文化の町を作りました。

砂金・馬・米などの産物を使って、他の国や中国とも交流していたとも言われています。

源義経との関係

奥州藤原氏と意外な関係にある人物が、「源義経(よしつね)」です。

〈源義経:Wikimedia Commons〉

「壇ノ浦の戦い」の後、「源義経」は兄の「源頼朝(よりとも)」と仲が悪くなり、全国を逃げ回っていました。

そんな中、藤原秀衡は義経を匿って守ってあげたのです。(源義経は小さい頃から、藤原秀衡と親しかったと言われています)

しかし藤原秀衡の死後、4代目の「藤原泰衡(やすひら)の代になると事態が動きます。

「源頼朝」が「源義経」を差し出せと何回も言ってくるので、「藤原泰衡」は圧力に負けて「源義経」を殺してしまいます。

しかし「源頼朝」から「殺せとは言っていない」と難癖を付けられ怒りを買い、1189年に奥州藤原氏は滅ぼされてしまいました。

「源頼朝」は東北にも守護と地頭を設置し、東国を手中に収めました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント