皆さんこんにちは!

今回は縄文時代を扱います。

高校になるとやたらと詳しく縄文時代の授業ありますよね(笑)

日本の成り立ちを、住居や遺跡・石材から確認していきます。

縄文時代はどんな特徴があるのか、詳しく見ていきましょう!

そもそも勉強の仕方を知りたいという方は、こちらをご覧ください!

そもそも「縄文」ってどういう意味?

縄文時代は、大体紀元前11,000年頃に始まり、約2,300年前まで続きました。

実に10000年縄文時代だったという事です。

「縄文」という名前は、「縄の文様(もんよう)」がついた土器からきています。

〈縄文土器: Wikimedia Commons〉

このような装飾が多く施されている縄文土器を、「火炎土器」と言います。

縄を押しつけたような模様がついている土器が多く見つかった為、この時代を「縄文時代」と呼ぶようになりました。

人々は土器を使って、「食べ物を煮る」・「水を保存する」など、現代とあまり変わらない生活を送っていました。

土器が登場したことで、料理の方法も格段に進化しました。

| 時期 | 年代(おおよそ) | 特徴 | 土器のスタイル |

|---|---|---|---|

| 草創期 | 約16,500年前〜約12,000年前 | 日本最古の土器の登場。 | 厚手で丸底の土器、押し引き文様(縄文というよりも刻み文が多い) |

| 早期 | 約12,000年前〜約7,000年前 | 気候が温暖化して定住が進む。 漁労や植物採集の発達。 | 丸底・深鉢形の土器が多い。 縄目の文様が増える。 |

| 前期 | 約7,000年前〜約5,000年前 | 集落が発達し、竪穴住居も出現。 栽培植物の利用が拡大。 | 火炎土器に代表される複雑な装飾が出てくる。 |

| 中期 | 約5,000年前〜約4,000年前 | 縄文文化の最盛期。 大集落・交易ネットワークが発展。 | 華やかな深鉢土器。 文様が最も複雑になる。 |

| 後期 | 約4,000年前〜約3,000年前 | 気候が寒冷化し資源が減少。 生活がやや苦しくなる。 | 装飾が減り、実用性重視の土器が増える。 |

| 晩期 | 約3,000年前〜約2,400年前 | 稲作文化が伝来(弥生時代へ移行)。 金属器も少し伝わる。 | 文様は単純化し、弥生土器に近い形が増える。 |

6つの区分を簡潔に説明すると、以下の通りです

- 草創期:

日本列島の土器文化のスタート。世界的にも最古級。文様はシンプル。 - 早期:

気候が温暖化 → 漁労や採集生活が安定。縄目の文様(いわゆる「縄文」らしさ)が広がる。 - 前期:

有名な「火炎土器」(新潟県信濃川流域など)が作られたのもこの頃。装飾性がピークに近づく。 - 中期:

縄文文化の最盛期。人口も増え、交易も活発。土器の装飾は最も派手。 - 後期・晩期:

気候変動で暮らしが厳しくなり、土器は実用性重視へ。やがて稲作が伝わり、弥生時代に移行する。

縄文時代は6つの区分に分かれていて、縄目の文様が登場し始めたのは「前期」からです。

「草創期・早期は土器が登場したばかりなので地味な見た目で、前期・中期で装飾性が爆発し、後期・晩期で落ち着き実用性を追い求めている」と覚えましょう!

縄文時代の特徴

日本列島の形成

旧石器時代の地質時代を「更新世」、縄文時代の地質時代を「完新世」と言います。

旧石器時代まで、日本列島はユーラシア大陸と繋がっていました。

「完新世」になると地球規模で暖かい気候に変化します。

南極の氷が解け水位が上昇し、大陸と分断されました。

日本列島が大陸から切り離された事を「縄文海進」と言います。

「縄文海進」により大陸のマンモスなどは日本列島に入れなくなり、生物の絶滅と繁栄が加速しました。

縄文人の暮らし

縄文時代の人達は、農業はあまりしていませんでした。

自然の中での狩りや木の実の収集、魚を獲ったりして生活していました。

自然の資源が豊かで、農業をする必要性が無かったのです。

これを「狩猟・採集」といいます。

弓矢を使って動物を仕留めたり貝を採ったりする為に、海や川の近くで生活していた人達も多かったようです。

日本列島が大陸と切り離され天敵が居なくなった為、動物達は段々と小型化しています。

現在の陸上生物で、マンモス程大きい動物っていませんよね。

気候の変化は人間の生活だけでなく、動物の生活も変化させるのです。

住んでいた家

縄文人は「竪穴住居(たてあなじゅうきょ)」という、地面をほって柱を立てて屋根をかけた家に住んでいました。

〈竪穴式住居:Wikimedia Commons〉

地面を少し掘った地下を住居とする事で、夏は涼しく冬は暖かいという工夫が凝らされています。

自然と上手に付き合い、生きていた事が分かりますね。

一か所に長く住む「定住(ていじゅう)」の文化が始まったのも、この頃です。

集落(しゅうらく)と呼ばれる村のような場所で、みんなで協力して暮らしていたんですね。

縄文時代の遺跡

縄文時代で頻出の遺跡を纏めました。

1つずつ確認していきましょう!

| 遺跡名 | 都道府県 | 特徴(大学受験レベル) |

|---|---|---|

| 三内丸山遺跡 | 青森県 | 日本最大級の縄文大集落。 約1500年間継続した、大型掘立柱建物・竪穴住居群・大規模集落の証拠。 縄文中期。 |

| 亀ヶ岡遺跡 | 青森県 | 「遮光器土偶」で有名。 縄文晩期文化の中心。 |

| 大森貝塚 | 東京都 | モースが発見。 日本考古学研究の出発点。 貝塚文化の典型例。 |

| 加曽利貝塚 | 千葉県 | 世界最大級の環状貝塚。 縄文中〜後期の大集落。 |

| 吉胡貝塚 | 愛知県 | 国内最多の340体の人骨が出土。 |

| 大湯環状列石 (大湯ストーンサークル) | 秋田県 | 直径48mと45mの環状列石からなる祭祀遺跡。 縄文後期。 |

| 姥山貝塚 | 千葉県 | 貝塚と墓域が確認される。縄文後期の集落構造を示す重要遺跡。 |

| 津雲貝塚 | 兵庫県 | 西日本最大級の貝塚。 約170体の人骨が出土。 縄文晩期。 |

| 夏島貝塚 | 神奈川県 | 夏島式土器(縄文早期の代表)が出土。 縄文早期の遺跡。 |

| 板付遺跡 | 福岡県 | 日本最古級の水田跡。 縄文晩期(弥生早期)の稲作集落の典型。 |

| 菜畑遺跡 | 佐賀県 | 縄文晩期(弥生早期)の稲作遺跡。 炭化米・水田跡が出土し稲作の開始を示す。 |

縄文時代で一番有名な遺跡は「三内丸山遺跡」です!

〈三内丸山遺跡:Wikimedia Commons〉

私も実際に足を運んでみましたが、のどかで広く平和な感じで、まさに縄文時代を表す遺跡だと思います。

竪穴住居の中に入り、縄文時代の生活を体感出来るので、一度は行ってみて下さい!!

食べ物のカスなどを捨てた「貝塚(かいづか)」という、ゴミ捨て場のような場所も発見されています。

現在発見されている有名な貝塚は、東京にある「大森貝塚」です。

アメリカ人の動物学者「モース」が発見しました。

〈モース:Wikimedia Commons〉

「大湯環状列石」は祭事の遺跡として有名です。

秋田県の鹿角市に存在し、特別史跡に指定されています。

〈大湯環状列石:秋田県鹿角市HP〉

環状列石を囲むように、掘立柱建物、貯蔵穴、土坑墓などが同心円状に配置されています。

キャンプファイヤーみたいですね。

周辺からは「土偶や土版、動物形土製品、鐸形土製品、石棒、石刀」などの祭祀・儀礼の道具が数多く出土しています。

環状列石を用いて、夏至の日時を特定していたと言われています。

石材から見る交易

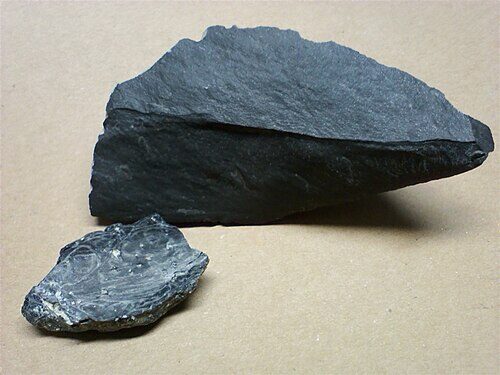

人々の交易を知る手がかりとして、「石材」があります。

覚えてほしい石材は「黒曜石」・「サヌカイト」・「ひすい」です。

それぞれ採掘出来る場所が限られていますが、全国で見つかっています。

この事実は人々が物々交換を行っている証拠なのです。

「黒曜石」は黒色でガラスのような石材です。

〈黒曜石:Wikimedia Commons〉

北海道の十勝岳や長野の和田峠など、限られた場所でしか発掘されません。

「サヌカイト」は別名「讃岐岩」と言います。

〈讃岐岩:Wikimedia Commons〉

大阪府と奈良県の境に位置する「二上山」が、有名な産地です。

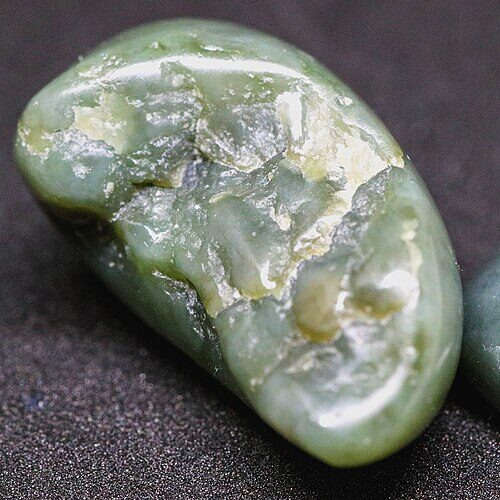

「ひすい」は半透明の緑がかった石材です。

装飾用の石材として使われました。

〈ひすい:Wikimedia Commons〉

主な産地は、新潟県の姫川流域です。

不思議な土偶(どぐう)

縄文時代の文化の中でも、特に面白いのが「土偶(どぐう)」です。

粘土で作られた人や動物の形をした像で、全国で沢山見つかっています。

土偶はお守りのように使われていたり、病気やケガが治ることを願って作られたとも言われています。

「ハート形の顔」や「宇宙人みたいな姿」の土偶もあり、縄文人のユニークな感性を感じ取れます。

〈ハート形土偶:Wikimedia Commons〉

屈葬(くっそう)

「屈葬」=「死者の手足を折り曲げた姿勢で埋葬する事」を指します。

骨の写真を見るのが生々しくて苦手な方もいると思うので、気になる方は「屈葬」で調べてみて下さい!

なぜ「屈葬」をしていたかについては、様々な説があります。

「墓坑を掘る労力の節約」・「休息の姿勢」・「胎児の姿を真似る事で再生を祈る」などです。

皆さんは「屈葬」にどんな意味が込められていると思いますか?

なぜ縄文時代は終わったのか

紀元前10世紀ごろ、大陸(朝鮮半島経由)から 稲作(米づくり) が伝来しました。

縄文人はそれまで 狩猟・採集・漁労 で生活していましたが、稲作が広まり農耕中心の暮らしに変わっていきました。

稲作の伝来は「食料の長期保存」という新しい文化をもたらします。

一年分の食料を確保出来るようになったので、寿命も延びました。

しかし稲作は土地の状況や農業に従事できる人数によって収穫高に差が生じます。

食料を巡って争いが始まると人々の生活は一変し、縄文時代は終わりを告げる事になりました。

詳しくは次回の弥生時代で詳しく解説します!

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

筆者は今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント