「豊臣秀長(とよとみ ひでなが)」は「豊臣秀吉」の異母弟であり、天下統一を陰で支えた“影の立役者”として知られています。

しかし、兄の派手さに隠れて「日本史の教科書ではあまり大きく扱われない人物」でもあります。

実際の秀長は、

- 天才的な政治家

- 情に厚く、部下に慕われた人格者

- 豊臣政権を支えたNo.2

…という魅力だらけの武将です。

この記事では「豊臣秀長」の生涯・性格・役割・功績・評価 を、分かりやすく纏めて解説します。

豊臣秀長の生い立ち

〈1540年 3月2日 豊臣秀長 誕生〉

「豊臣秀長」は「尾張国愛知郡中村(現:名古屋市中村区)」の百姓の家に生まれました。

元々は「木下小一郎」という名前です。

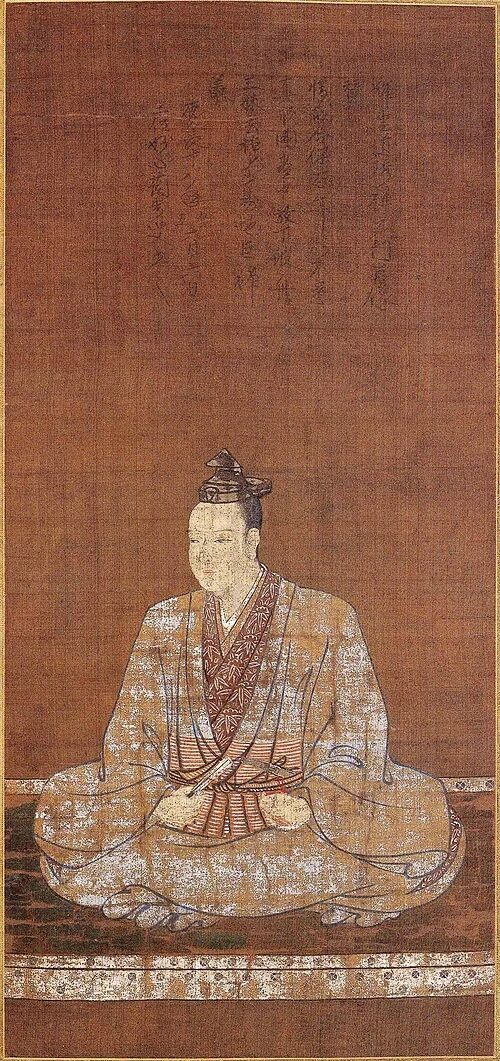

〈豊臣秀長:Wikimedia Commons〉

「豊臣秀長」は「豊臣秀吉」の3歳下の異母弟です。(異母弟=父は一緒で、母が違う弟)

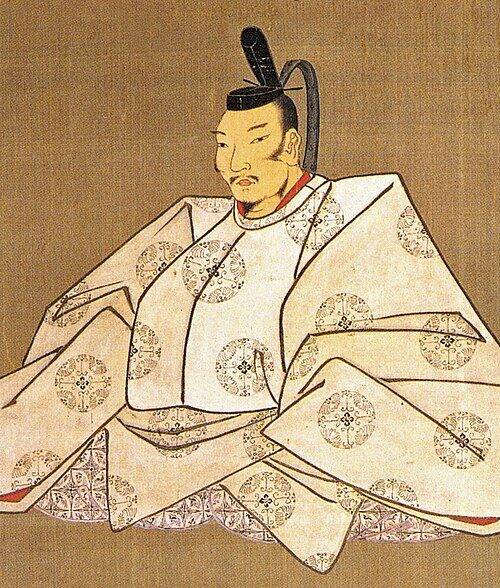

〈豊臣秀吉:Wikimedia Commons〉

「豊臣秀吉」の元々の名前は「木下藤吉郎」と言いますが、こちらは結構有名ですよね。

「豊臣秀長」は百姓の暮らしに満足していたようです。

転機が訪れたのは、「豊臣秀長」が20代の頃です。

豊臣秀吉との再会

実は「豊臣秀長」は兄である「豊臣秀吉」の存在を、認知していませんでした。

「豊臣秀吉」は「豊臣秀長」が物心付く前に家出しており、顔も記憶に無いのです。

「豊臣秀長」が20代の頃に、「豊臣秀吉」が実家に帰ってきます。(家出の期間はおよそ20年位です笑)

「豊臣秀吉」は「織田信長」に取り立てられ武士になっており、「豊臣秀長」をスカウトしに帰省したのです。

〈織田信長:Wikimedia Commons〉

「豊臣秀吉」のスカウトを承諾し、「織田信長」に仕えるようになります。

「豊臣秀長」の人生は、大きく変化するのです。

豊臣秀長の出世

性格

「豊臣秀長」の性格を表すなら、「超温厚・バランス型の天才」と言えると思います。

武士の世界は出世争いの社会なので、当然家臣団の中でもピリピリしてる人間関係もあります。

元々織田家に仕えている人からすると、「豊臣秀長」は新参者でライバルでもある訳です。

そんな武士の世界でも、持ち前の温厚な性格と誠実さで周囲の者の信頼を勝ち取り、すぐに打ち解けたようです。

いつの時代も人の性格って本当に大事なんですね(笑)

〈1576年 藤堂高虎 仕官〉

「豊臣秀長」の右腕となる「藤堂高虎」が仕官を願い出ました。

〈藤堂高虎:Wikimedia Commons〉

「藤堂高虎」は繰り返し主君を替えた人物で有名です。

しかし「豊臣秀長」に仕えると、彼が亡くなるまで主君を替えなかったそうです。

それほど「豊臣秀長」の人柄が良かったのでしょう。

武士としての下積み時代

「豊臣秀吉」が織田家で急速に出世するのに追従して、「豊臣秀長」も否応無く戦禍に身を投じます。

〈1573年 浅井家 討伐〉

最初の目立った功績は、浅井家との戦いです。

「豊臣秀吉」が戦を主導する中で、「豊臣秀吉」の家臣達と協力しながら、浅井家を滅亡に追い込みます。

「豊臣秀吉」が浅井氏滅亡の功績として「長浜城主」となると、「豊臣秀長」が「城代(城主の代わりに治める人)」を務める事もありました。

徐々に出世していく姿が見て取れますね。

〈1574年 長島一向一揆 討伐〉

織田家は当時、「一向一揆(浄土真宗の勢力)」と頻繁に争っていました。

浄土真宗の勢力が非常に強く、「織田信長」も苦戦を強いられます。

「豊臣秀吉」が越前の一向一揆に苦戦し足止めを食らっていた際には、「豊臣秀長」が代理人として長島一向一揆討伐に出陣しました。

見事に与えられた役目を果たし、周囲からの評判は急上昇でした。

〈1582年 6月2日 本能寺の変〉

「織田信長」は室町幕府を滅亡させ、浅井・朝倉・武田氏も滅亡させ、天下統一に王手を掛けていました。

世の中の戦乱が終息に向かう中、大事件が起こります。

1582年6月2日の早朝、家臣の「明智光秀」が突然、京都の本能寺に宿泊していた「織田信長」を襲撃します。

日本史一番の大事件、「本能寺の変」勃発です。

〈明智光秀:Wikimedia Commons〉

「織田信長」が本能寺宿泊していた時、傍にいた兵士は「小姓」と呼ばれる雑用係が数名程度でした。

「織田信長」も武器を取り、数人の敵兵を蹴散らした後、本能寺に火をつけ自害しました。

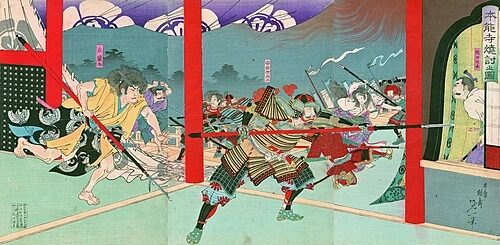

〈本能寺焼討之図:Wikimedia Commons〉

「織田信長」が暗殺され、混沌とした時代に突入します。

天下人を狙う戦いが始まるのです。

〈1584年 3月〜11月 小牧・長久手の戦い〉

天下を狙う「徳川家康」・「織田信雄」連合軍と「豊臣秀吉」の間で、小牧・長久手の戦いが勃発しました。

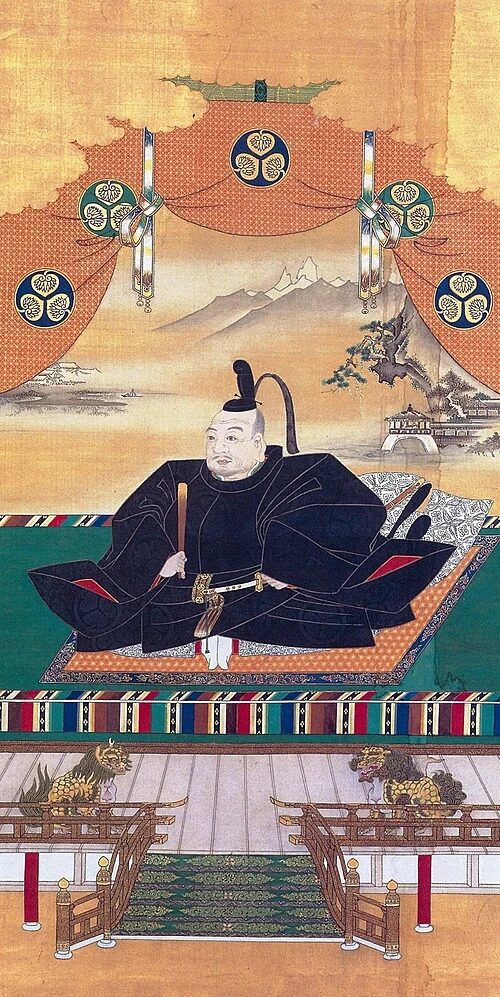

〈徳川家康:Wikimedia Commons〉

〈織田信雄:Wikimedia Commons〉

「豊臣秀長」は「織田信雄」の領国である伊勢へ進軍し、松ヶ島城を落とすなど功績を挙げました。

「織田信雄」との講和交渉では「豊臣秀吉」の「名代(代わりの人)」として直接交渉に赴いています。

小牧・長久手の戦いでは甥の「羽柴秀次」が失態を犯し「豊臣秀吉」に叱責されました。

〈羽柴秀次:Wikimedia Commons〉

しかし、その後の紀伊・四国への遠征では「豊臣秀長」と共に従軍し功績を挙げます。

「豊臣秀長」は「豊臣秀次」の信頼回復に尽力したのです。

面倒見が良く調整力も有り、本当に隙の無い武将です。

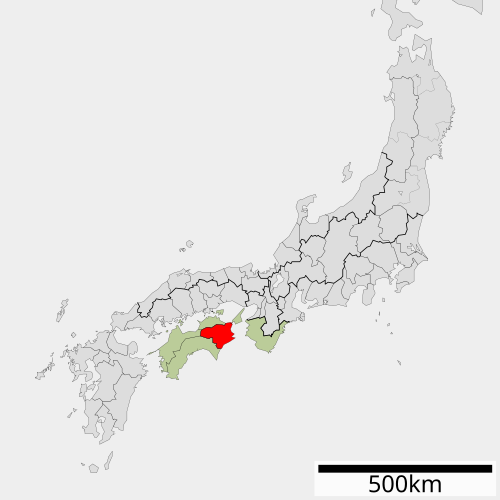

〈1585年 6月 四国攻め〉:100万石の大名に

当時「豊臣秀吉」が病気で、出陣出来ない状況にありました。

「豊臣秀長」は代理人として、10万を超える軍勢の総大将に任じられました。

「阿波国」へ出陣です。

〈阿波国:Wikimedia Commons〉

「豊臣秀吉」の期待に応え四国攻めを完遂し、四国を手中に収めました。

功績を評価され「大和国」を加増され、合計100万石の大大名に上り詰めました。

〈大和国:Wikimedia Commons〉

以降は、「大和郡山城」を居城としました。

〈大和郡山城:Wikimedia Commons〉

領主としての手腕

「豊臣秀長」は戦だけでなく、領主としても非常に優秀でした。

- 検地による石高の水増し防止

- 反抗分子である寺院の武装解除

- 商工業の保護による経済力強化

国が安定するように、持ち前の調整力を発揮しながら国の土台を強固にします。

彼が亡くなるまで、領地で大きな問題は発生しませんでした。

民衆からの信頼も厚かったようです。

豊臣秀長の死とその影響

〈1590年頃 病に倒れる〉

1590年頃に体調を崩し始め、1590年頃には戦に参加できない程、体調が悪化していました。

1590年に行われた「小田原征伐」では参陣出来ず、「豊臣秀次」が副将として戦を指揮しました。

豊臣家の人間は勿論、「豊臣秀長」を慕う多くの者達が神社を訪れ、病気平癒を祈願しました。

実際にお見舞いに来る者も多かったそうです。

それだけ人々から慕われていたのですね。

〈1591年 1月22 豊臣秀長 死去〉

居城の「大和郡山城」で死去しました。

享年52です。

城内からは大量の金と銀が見つかりました。

なんと金は約56000枚も貯め込んでいたそうです。

私利私欲の為に貯め込んでいたのでは無く、「豊臣秀吉」の覇道を支える為に、経済力で支えになろうと考えていたのです。

色んな所で気が利く、彼の優秀さが垣間見えますね。

まとめ:豊臣秀長は「天下を陰で支えた参謀」

「豊臣秀長」のポイントを纏めると、

- 知略

- 人望

- 調整力

- 政治手腕

- 穏やかな人格

この全てを兼ね備えた戦国最高クラスの名将です。

秀吉の天下統一は、「秀長の存在無しでは成しえなかった」と言っても過言ではありません。

歴史家の中には「豊臣政権は秀長の死と共に終わった」と評価する人もいる程です。

大河ドラマ『豊臣兄弟!』で彼に注目が集まる事で、「埋もれた名将」のが再評価されるはずです。

豊臣政権を支えた「豊臣秀長」の活躍を、俳優さん達の演技力をお借りして楽しみましょう!!

それでは!

コメント