皆さんこんにちは!

今回は明治時代の始まり・戊辰戦争を解説します!

江戸時代が終わり、新しい時代の幕開けです。

多くの正義が飛び交う激動の戦争の「流れ」を抑えましょう!

↓江戸時代最後を復習をしたい方は、こちらをご覧ください!!↓

王政復古の大号令

前回の復習を軽く入れます!

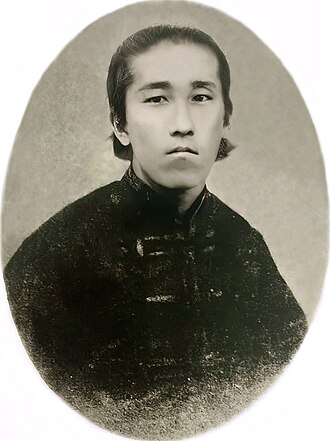

1867年大政奉還を受け、討幕派は「明治天皇」を担ぎ上げクーデターを起こしました。

〈明治天皇:Wikimedia Commons〉

それが「王政復古の大号令」です。

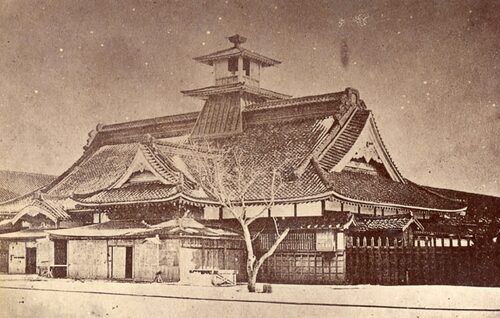

〈「王政復古の大号令」が発せられた京都御所:Wikimedia Commons〉

徳川家を排除し、明治天皇を中心とした新政府の樹立を宣言しました。

当然慶喜の部下達は新政府の強引なやり方に反発します。

徳川慶喜は内乱を避けるよう行動しましたが、もはや一人の力で止められるものではありませんでした。

これまでの時代のままが良い旧幕府軍と、欧米列強に危機感を抱き新時代を切り開こうとする討幕派の間で、遂に争いに発展します。

それが「戊辰戦争」です。

明治政府は「戊辰戦争」と「内政(新しい制度作り)」を同時に進めていきますが、話がややこしくなるので、今回は戊辰戦争だけピックアップします。

戊辰戦争

〈1868年 1月3日 〜 1月6日 鳥羽・伏見の戦い〉

江戸幕府最後の戦いが始まりました。

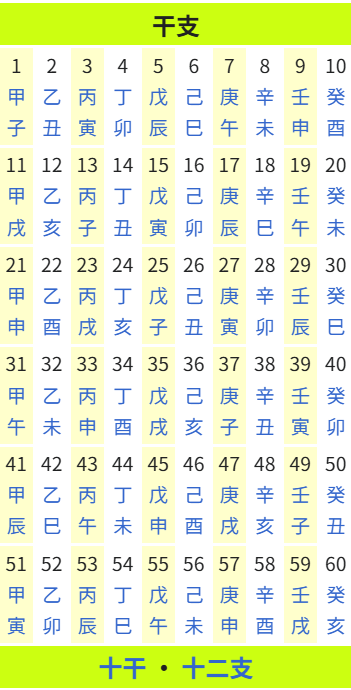

「戊辰」は当時の干支で、下の表だと5番目です。

〈干支:Wikimedia Commons〉

幕府が「公武合体政策」を推進していたので、「徳川慶喜」は江戸ではなく大坂にいました。

↓公武合体政策について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

新政府樹立を聞いた幕府軍は、京都に向けて進軍を開始します。(徳川慶喜を除く)

新政府軍も戦争になるのは承知しており、大坂と京都の間である「鳥羽」と「伏見」で戦闘になりました。

上の写真上に「京都駅」、中央に「鳥羽」、下に「伏見」が見えますね。

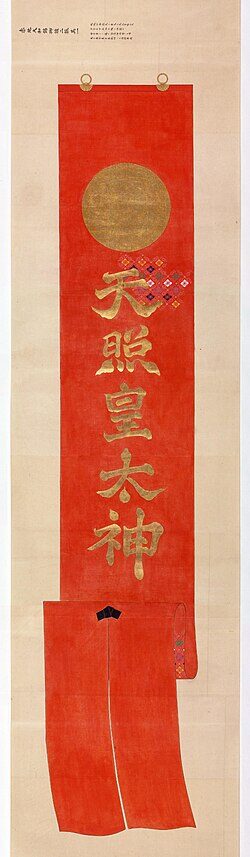

この時新政府軍は「錦の御旗」を掲げて戦っていました。

〈錦の御旗:Wikimedia Commons〉

「錦の御旗」は天皇の軍 = 官軍とされ、相手は賊軍 = 朝敵扱いになるという、とんでもない効力を持っている旗です。

初めて戦争になった日の夜、慶喜は幕府の軍勢に「死ぬまで戦え、私も出陣する」と伝え、軍の士気を高めました。

翌日、旧幕府軍と新政府軍は再び戦闘になりますが、戦闘中幕府軍にとんでもない情報が入ってきます。

それは「徳川慶喜が江戸に逃亡した」という知らせです。

この知らせあまりにも衝撃的でした。

動揺を隠せない旧幕府軍は混乱し総崩れ、大坂城は新政府に明け渡されました。

幕府軍も本拠地である江戸に退却し、鳥羽・伏見の戦いはあっけなく幕を下ろしました

〈1868年 4月11日 江戸無血開城〉

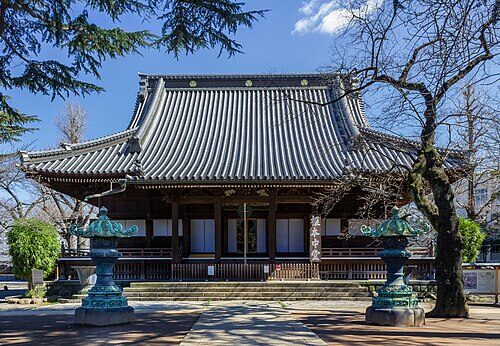

江戸に戻った「徳川慶喜」は、上野の「寛永寺」(創立者は江戸幕府3代将軍・徳川家光)に引きこもり、謹慎生活を始めました。

〈寛永寺:Wikimedia Commons〉

幕府軍も新政府軍と積極的に戦う「主戦派」と、新政府軍に従おうとする「恭順派」に分裂して混沌していきます。

新政府軍は江戸を攻撃しようと軍勢を差し向けますが、「恭順派」は戦う気は無いと、新政府軍と交渉を始めます。

そこで活躍したのが「勝海舟」です。

〈勝海舟:Wikimedia Commons〉

「勝海舟」は徳川慶喜から、事後処理を任せられていました。(相当信頼があったのでしょう)

「徳川慶喜」が江戸に戻り戊辰戦争が始まった経緯を説明すると、「言わんこっちゃない、どうするんだ」と酷く怒ったそうです。

「勝海舟」は非常に優秀な人物だったので、「戦争が起こらないように何とかしろ」と予め慶喜に伝えていました。

なにがともあれ、勝海舟は新政府軍と話し合いを設けます。

この時新政府軍としての事実上のトップは「西郷隆盛」で、飾りのトップは「有栖川宮熾仁親王」です。

〈有栖川宮熾仁親王:Wikimedia Commons〉

公武合体政策の時、14代将軍・徳川家茂と結婚した「和宮」という人物がいましたが、有栖川宮熾仁親王は和宮の元婚約者です。

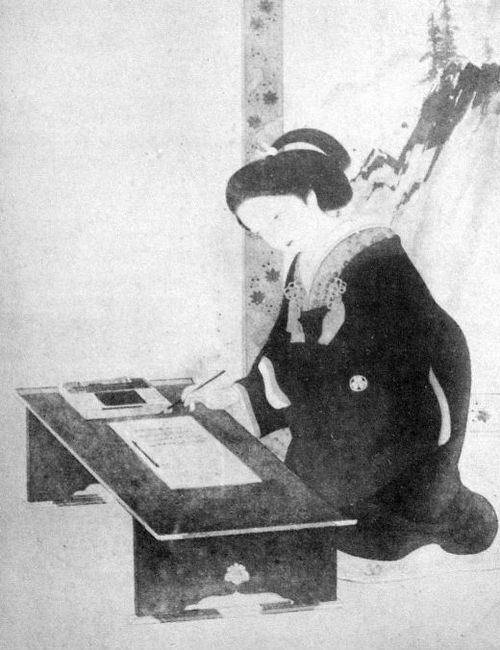

〈和宮:Wikimedia Commons〉

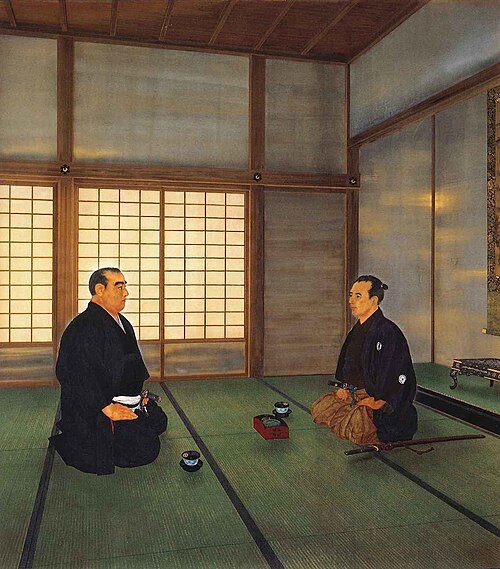

勝海舟と西郷隆盛の間で話し合いが行われました。

写真の場所は、江戸にある薩摩藩邸です。

〈西郷隆盛(左)、勝海舟(右):Wikimedia Commons〉

この話合いの結果は以下の通りです。

- ①江戸の総攻撃は中止

- ②旧幕府軍は江戸城を退去

- ③徳川慶喜は水戸で謹慎(慶喜は水戸藩出身)

- ④江戸の武器を新政府軍に渡す

江戸を明け渡すのに戦争が起きなかった事から、「江戸無血開城」と言われています。

新政府軍と積極的に戦う「主戦派」は当然納得しません。

主戦派は「寛永寺」に集合し、新政府軍に反抗する態度を取ります。

こうして江戸の北側に、戦いが移るようになっていくのです。

〈1868年 5月15日 上野戦争〉

慶喜が上野の寛永寺で謹慎している期間、慶喜の護衛を担当していたのが「彰義隊」という組織です。

しかし、江戸無血開城に伴い徳川慶喜は水戸で謹慎が決定すると、彰義隊は仕事が無くなります。

この彰義隊の中で新政府軍に反抗する者だけが残り、反政府の拠点として機能していく事になりました。

そんな彰義隊を、新政府が見過ごす訳がありません。

「大村益次郎」を指揮官とし、彰義隊殲滅に動き出します。

〈大村益次郎:Wikimedia Commons〉

ちなみに靖国神社にある銅像も「大村益次郎」です。

〈大村益次郎:Wikimedia Commons〉

当時知能最強と言われた大村益次郎が指揮する、「上野戦争」の始まりです。

ちなみに大村益次郎は長州藩出身です。

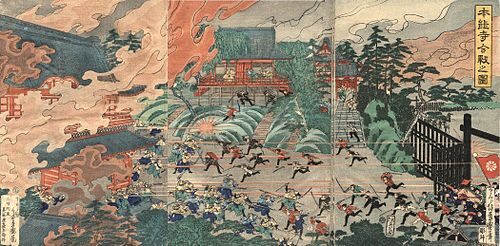

〈上野戦争:Wikimedia Commons〉

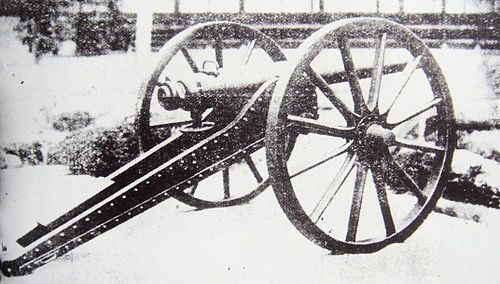

彰義隊は強く一進一退の攻防が続きましたが、肥前藩が持ってきた「アームストロング砲」によって、戦局は新政府軍優勢に傾きました。

〈アームストロング砲:Wikimedia Commons〉

新政府は圧倒的な兵力で押し切り、彰義隊は壊滅しました。

残党は北へ逃げ、上野戦争は幕を閉じました。

下の写真は上野戦争が終わった後の上野の様子です。

〈上野:Wikimedia Commons〉

どれだけ激しい戦いだったのか、写真を見ると伝わって来ますね。

〈1868年 8月15日 〜 9月22日 会津戦争(東北戦争)〉

今まで話に出てこなかった東北の藩の話をします。

東北諸藩は新政府に味方するか、旧幕府に味方をするか迷っていました。

理由は新政府が「会津藩」をボコボコにする気満々だったからです。

経緯を説明する為に、「池田屋事件」あたりまで時間を巻き戻します。

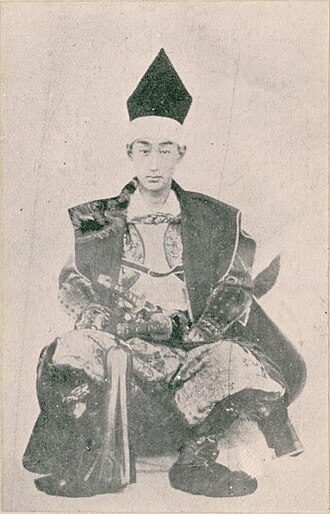

池田屋事件は天皇誘拐計画を立てている長州藩の過激派に対し、会津藩出身で「京都守護職」の「松平容保」の元で活動する新選組が弾圧した事件です。

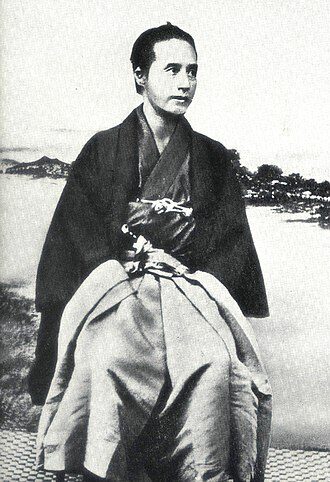

〈松平容保:Wikimedia Commons〉

つまり長州藩は会津藩を恨んでいたという事です。

長州藩出身のメンバーが圧倒的に多い新政府は、会津藩を目の敵にしていました。

そのことに不信感を募らせた東北諸藩は会津藩に味方する事にしました。

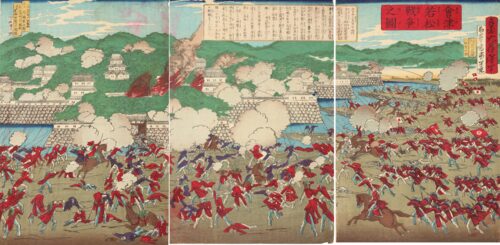

こうして始まったのが「会津戦争(東北戦争)」です。

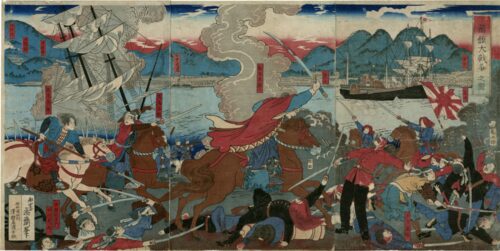

〈会津戦争:Wikimedia Commons〉

現在の福島県各地で戦いが発生しましたが、いずれも東北諸藩は敗れ、遂に新政府軍は会津藩を射程に入れます。

新選組の「斎藤一(さいとうはじめ)」などが、この会津戦争で会津藩のメンバーとして活躍しています。

ここで活躍するのが大河ドラマでも有名な「白虎隊」です。

〈白虎隊:Wikimedia Commons〉

17歳までで構成されていた白虎隊ですが、圧倒的な新政府軍の攻撃を受け退却します。

飯盛山に退却した時に、彼らの目に映ったのは、燃える会津若松の城下町でした。

〈飯盛山:Wikimedia Commons〉

会津若松城が落城し、最早変える場所は無いと悟り、若い19名の命が失われてしまいました。(1人奇跡的に生還)

しかし、実際はまだ落城しておらず、1か月に渡り籠城戦を行います。

この間にも、女性や子供、老人は兵糧を無くすなら死んだ方がマシだと集団自決が繰り広げられ、戊辰戦争随一の悲惨な戦場になりました。

このような状況を見て会津藩も降参し、新政府に城を明け渡しました。

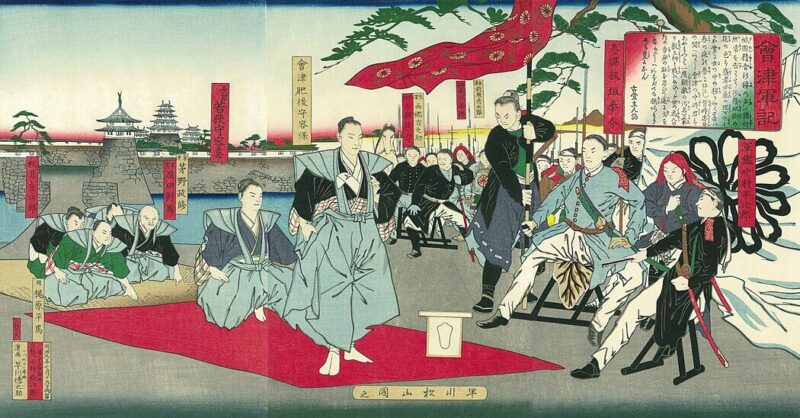

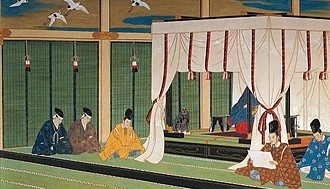

下の写真は会津藩降伏式です。

中央で立っているのが「松平容保」、右の水色の服を着て座って描かれているのが、会津戦争の主将「板垣退助」です。

〈会津藩降伏式:Wikimedia Commons〉

新政府の中には「松平容保を処刑しろという声」も多数上がりましたが、板垣退助は「降伏した以上は、我らは等しく日本の臣民である」という考えでした。

「過酷な処分によって後世に遺恨を残し、日本民族統合の障壁になってはならない」との考えを持っており、「会津藩の有能な人材は、積極的に政府へ登用すべき」と天皇に上奏しました。

結果的には、「会津戦争の主将がそこまで言うなら…」と譲歩され、松平容保の死罪は撤回されました。

「板垣退助」は徹底して公正な価値観の持ち主であった為、多くの会津人が戊辰戦争終結後、感謝の気持ちから土佐を訪れています。

〈板垣退助:Wikimedia Commons〉

また板垣退助が主導する自由民権運動も、東北地方では福島県を中心として広がりを見せることになります。

下の写真は会津戦争終結後の「会津若松城(鶴ヶ城)」です。

〈会津若松城(鶴ヶ城):Wikimedia Commons〉

沢山の砲撃を受け、ぐちゃぐちゃになっているのが一目瞭然です。

いかに激しい攻撃に耐えていたのが分かりますね。

〈1868年10月21日 〜 1869年5月18日 箱館戦争(「函」ではなく「箱」)〉

会津戦争終結後、旧幕府の残党は蝦夷地(北海道)に逃げ、抵抗を続けようとしました。

この函館戦争で欠かせない人物が、「榎本武揚」です。

〈榎本武揚:Wikimedia Commons〉

「榎本武揚」は幕臣であり、オランダに6年間留学していた天才です。

江戸無血開城の時、「徳川慶喜」を駿府まで送る仕事を任されていました。(水戸での謹慎が終わった後、慶喜は静岡県に移動しました)

東北諸藩から救援を頼まれていましたが、この仕事があったので、すぐには動けませんでした。

慶喜を送り仙台に向かった時には、東北諸藩は敗色濃厚になっており、最早戦況をひっくり返す事は出来ません。

しかし「榎本武揚」が仙台に来た知らせを旧幕府軍の残党は聞きつけ、新選組の「土方歳三」などの有力者達と合流し、約3000人で蝦夷地に向かいました。

〈土方歳三:Wikimedia Commons〉

下の写真は蝦夷地に向かう旧幕府軍です。

〈旧幕府軍:Wikimedia Commons〉

旧幕府軍の残党は「北方の警備」を仕事にし、行き場を失った爆心たちが活躍できるような構想を打ち上げました。

蝦夷地に上陸した旧幕府軍は、「箱館奉行所」を急襲し占領する事に成功します。

〈箱館奉行所:Wikimedia Commons〉

箱館奉行所が置かれていた場所こそ、観光地で有名な「五稜郭」です。

筆者も実際に訪れましたが、本当に景色が綺麗で感動しました。

〈五稜郭:Wikimedia Commons〉

ここで「榎本武揚」らは「蝦夷共和国」の樹立を宣言し、新政府に対して蝦夷共和国を認めるようお願いをしました。

しかし勿論新政府が許すはずがありません。

1869年春、蝦夷地に対して攻撃を仕掛けました。

「箱館戦争」の始まりです。

〈箱館戦争:Wikimedia Commons〉

陸では「土方歳三」率いる軍が、海では「榎本武揚」率いる軍が奮戦しましたが、圧倒的兵力を前に撤退し、五稜郭で籠城戦を強いられるようになります。

間もなくして、「土方歳三」は政府の銃弾が当たり35歳の人生に幕を閉じます。

「榎本武揚」も降伏し箱館戦争が終結しました。

鳥羽・伏見の戦いから始まった戊辰戦争は終結し、長きに渡った幕末の動乱は箱館戦争をもって終わりを迎えました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

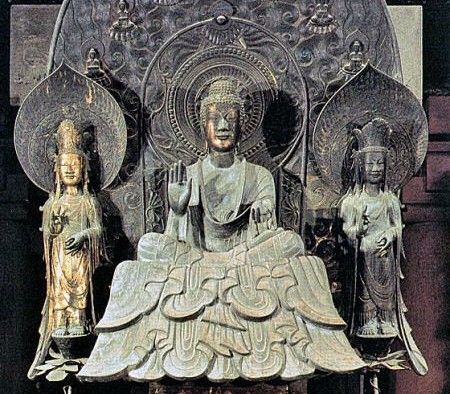

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント