皆さんこんにちは!

今回は泰平の時代を築いた、江戸幕府の仕組みを解説していきます。

日本史史上3回目の幕府ですが、江戸幕府は全国を統治するのに、シンプルな仕組みを生み出しました。

人を統治する仕組みを江戸幕府から学んでいきましょう!

↓徳川家康が天下を取る過程を復習したい方は、こちらをご覧ください!!↓

江戸幕府の成立

〈1603年 徳川家康 征夷大将軍就任〉

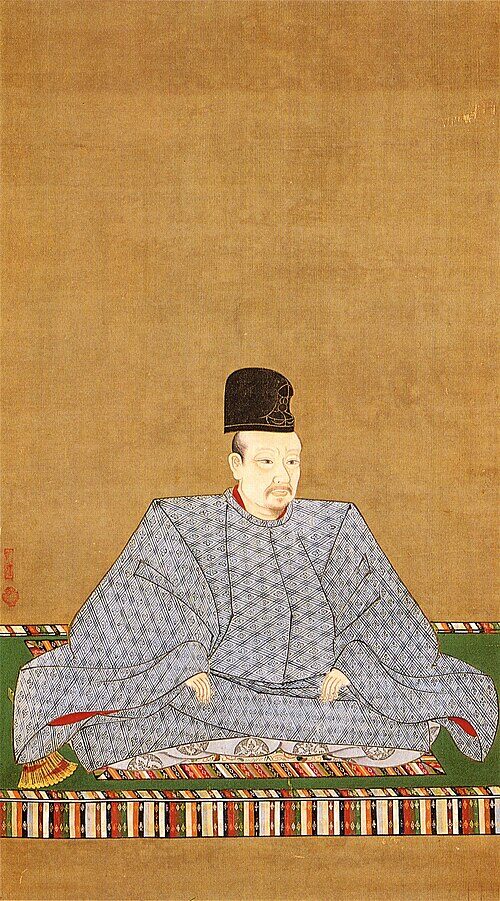

1603年、「徳川家康」が「後陽成天皇」に「征夷大将軍」の宣下を受けました。

〈徳川家康:Wikimedia Commons〉

〈後陽成天皇:Wikimedia Commons〉

江戸に幕府を開き「江戸時代」が始まりました。

〈画像:Wikimedia Commons〉

大名の分類

江戸幕府は大名を3つのグループに分けていました。

親藩(しんぱん)

「親藩」には将軍の血筋が途絶えた時の保険の役割があります。

徳川家の親戚なので好待遇にしましたが、徳川家同士の争いを避ける為に権限は与えていません。

親藩に該当するのは、「松平家」や「徳川御三家(一橋・田安・水戸)」です。

譜代(ふだい)

「関ヶ原の戦い」以前から徳川家に仕えていた家臣が該当します。

信頼ある家臣なので、幕府の中枢で重要な役職に就く事が出来ました。

その代わりに小さい領土を与え、経済力を削ぎました。

有名なのは「井伊家」や「柳沢家」です。

外様(とざま)

「関ヶ原の戦い」以後に、徳川家に従った大名です。

大きな領地を持つ者が多いのが特徴です。

外様大名には大きな領地のを与える代わりに、「幕府の政治に口出し出来ないように幕府の役職に就けない」などの制限を加えました。

有名なのは「島津家」や「毛利家」です。

江戸幕府の支配構造

幕府は様々な仕組みを作ることで、全国の大名を管理しました。

「江戸幕府の将軍は全国の武士の頂点に立ち、全国の大名は将軍に従う立場」というのが、基本的な主従関係です。

「鎌倉時代の将軍と御家人の関係の様に、将軍が大名に土地の支配を認める代わりに、大名は将軍の為に働く」という、武士の基本を「徳川家康」は理解していました。

豊臣家の天下から徳川家の天下に移行する為には、土地支配の主導権を握る事が大切だと分かっていたのです。

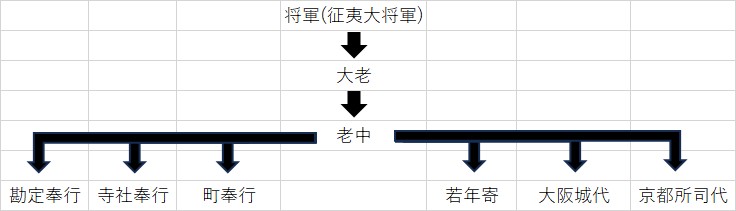

江戸幕府の役職

江戸幕府には職種ごとに役職があり、政治や経済、裁判などを分担して行っていました。

基本的に幕府の役職には「譜代大名」しかなれません。

以下に具体的な役職を解説していきます。

大老(たいろう)

臨時で置かれる最高の役職です。

大老が置かれる時は国が危機に直面している場合や、適任者がいる時です。

一番有名なのは「井伊直弼」です。

〈井伊直弼:Wikimedia Commons〉

老中(ろうじゅう)

普段の幕府で、一番上の役職です。

常時5名程度が、老中に選任されています。

1人にしていないのは、権力が集中しない様にする為です。

とは言っても、全員が同じ立場だと話合いが進まない場合もあります。

老中のトップである「老中首座」に、最終決定権があります。

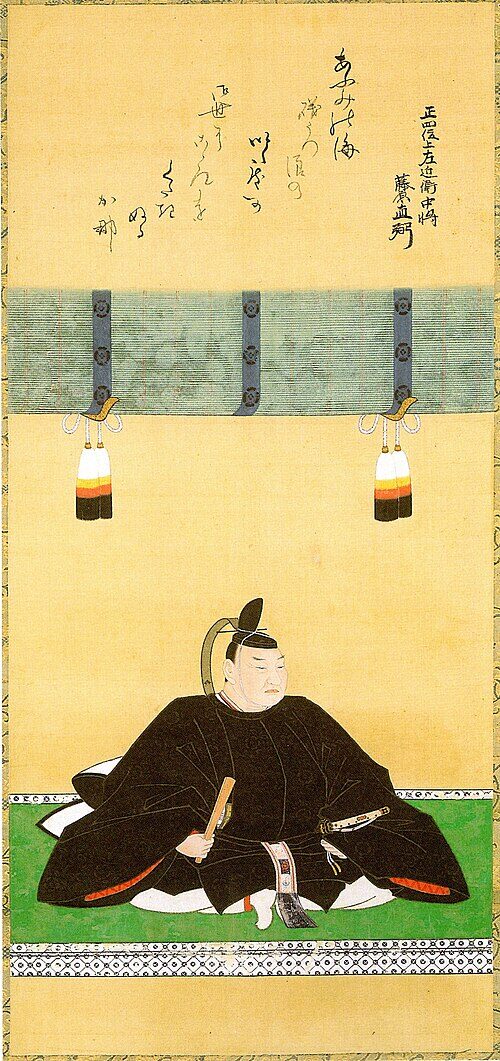

「老中首座」で有名なのは、「田沼意次」や「阿部正弘」です。

〈田沼意次:Wikimedia Commons〉

〈阿部正弘:Wikimedia Commons〉

若年寄(わかどしより)

老中の補佐が主な仕事です。

旗本や御家人の監督も担当しています。

「老中」の「老」や「若年寄」の「年寄」は、戦国時代当初から徳川家の有力の家臣の事を、「老」・「年寄」と呼んでいた事に由来しています。

一番有名な人は「田沼意次」の息子である「田沼意知」です。

大阪城代(おおさかじょうだい)

大阪城の監視を担当します。

〈大坂城:Wikimedia Commons〉

「徳川家康」を幕府を開いた時、豊臣家はまだ存在しています。

豊臣家が勢力を高め、徳川家に反抗する動きを未然に防ぐ事が目的です。

豊臣家が大坂の陣で滅亡した後は、大阪の支配拠点として機能しました。

寺社奉行(じしゃぶぎょう)

この役職に「徳川家康」の支配センスを感じます。

「奈良時代では道鏡が皇位を狙う」、「戦国時代では一向一揆として大名に対抗する勢力に成長する」など、宗教を野放しにすると脅威になると理解していたのです。

全国の寺社を幕府の管理下に置く事で、反乱を未然に防止しました。

町奉行(まちぶぎょう)

江戸の市民生活や治安を守る、今で言えば警察と市役所を合わせたような役職です。

今も昔も、盗みや殺人などの事件は当然起こります。

街の治安が幕府の安定に直結する事も「徳川家康」は理解していました。

当時の人口の9割を占める農民の統制こそ、「税金の徴収」=「幕府の収入」に直結します。

「農民は生かさず殺さず」という言葉が残っている程です。

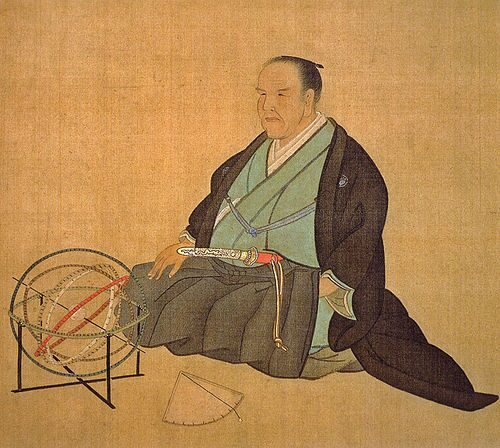

一番有名な人は「大塩平八郎」です。

〈大塩平八郎:Wikimedia Commons〉

勘定奉行(かんじょうぶぎょう)

財政や税金などを管理する役職です。

現在で言う、「財務省」みたいなイメージです。

一番有名な人は、元禄小判を鋳造した「荻原重秀」です。

幕藩体制

幕府は全国を「直轄地(天領)」と「藩(はん)」に分けていました。

「天領」=「江戸幕府の直轄地」です。

「金山や銀山など資源が採れる所」や、「外様の有力な大名を監視できる所」に天領を設置し、反乱を防止していました。

天領以外は「藩」という、現在の都道府県の様に分かれていました。

それぞれの藩には独自の通貨発行権やルールの整備が認められており、半ば独立した小さな国として運営されていました。

幕府が全国の藩に地方の統治を任せる仕組みを「幕藩体制」と言います。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント