皆さんこんにちは!

今回は織田信長の天下統一事業について、解説していきます。

なぜ織田信長は天下人になったのか?

これにバシっと答えられる人はいますか?

何を考えどんな功績を残したのかを知ると、歴史がもっと好きになるはずです。

歴史好きな人は一番盛り上がる時代です!!

↓戦後時代が始まる前の日本を知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

織田信長の登場

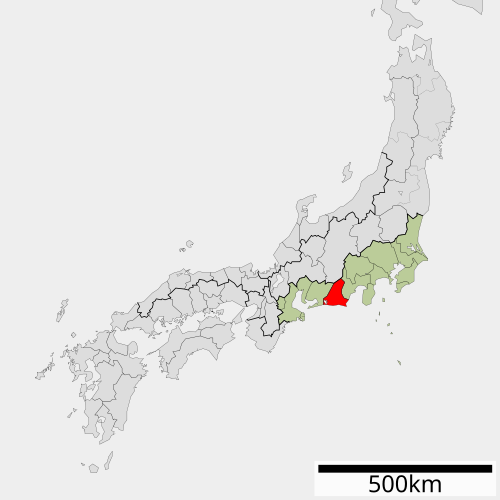

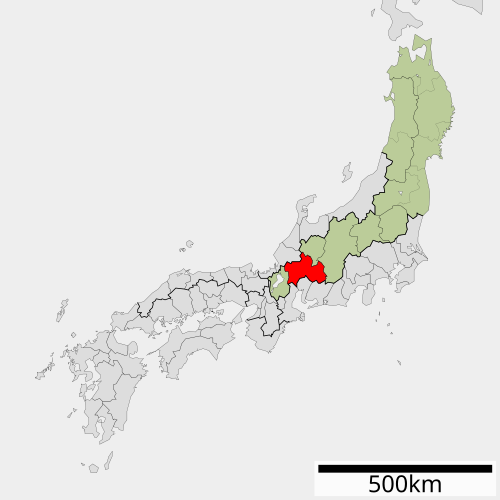

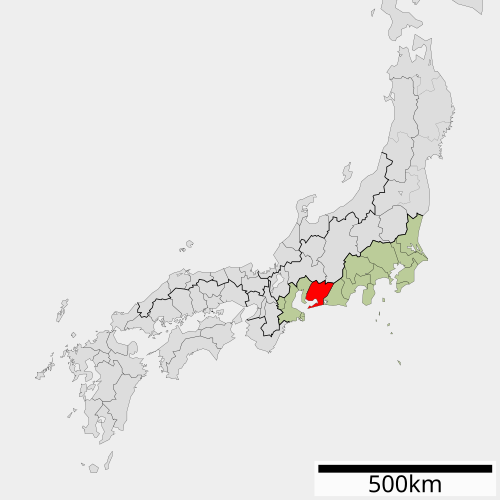

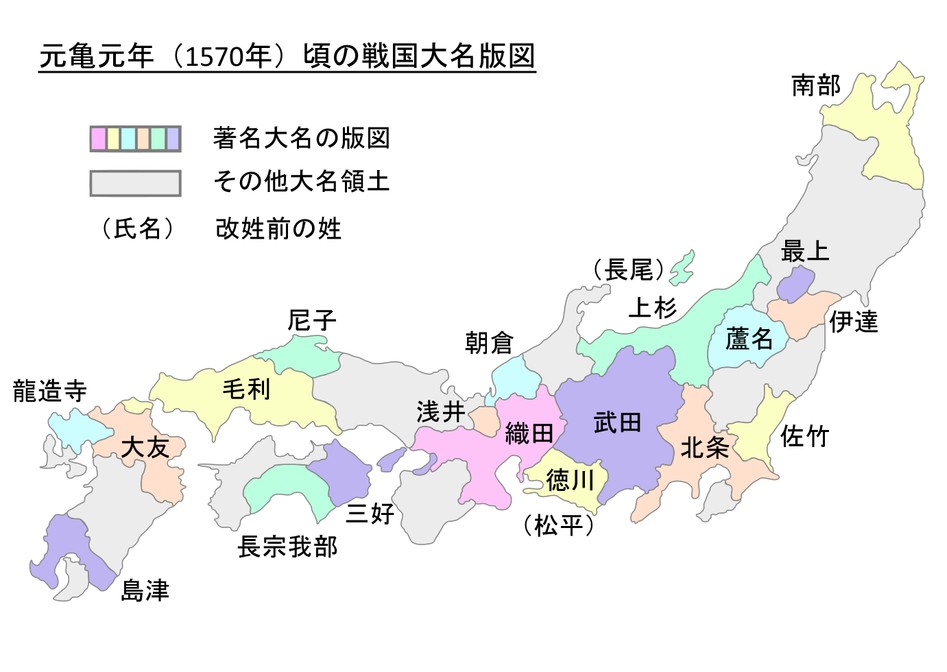

織田氏は元々、「尾張国(現在の愛知県)」で「守護代」を務めていた一族でした。

赤い部分が「尾張国」です。

〈尾張国:Wikimedia Commons〉

「守護代」=「守護の代わりに現地に赴き、国を統治する役職」です。

「室町幕府」が京都にあったので、「守護」は京都にいる事が多かったのです。

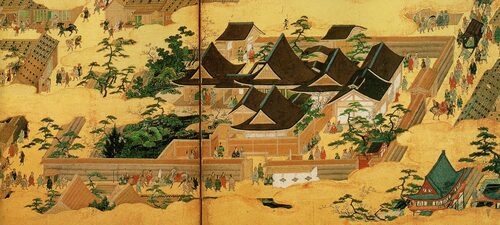

〈室町幕府の花の御所:Wikimedia Commons〉

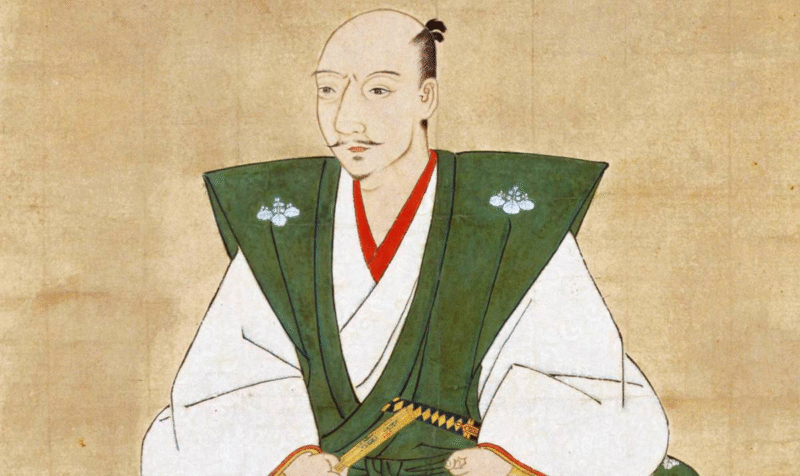

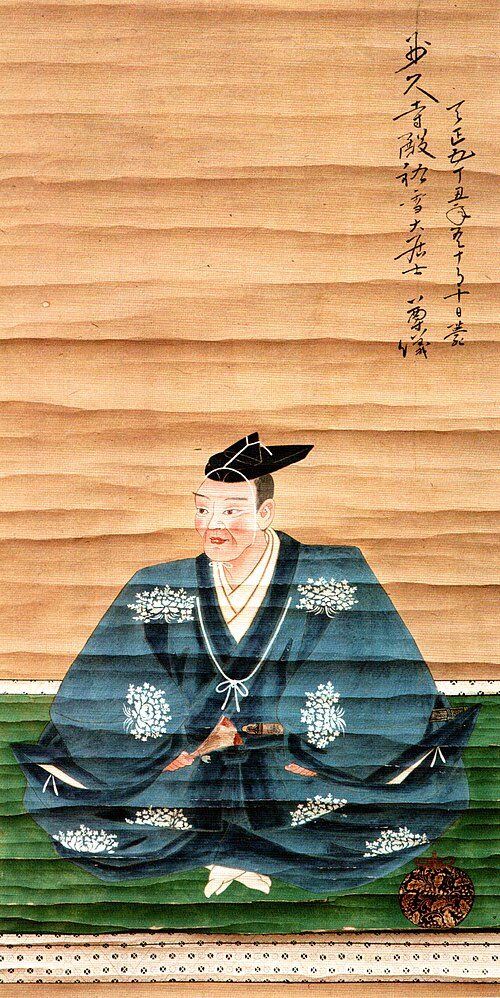

〈1534 5月12日 織田信長 誕生〉

「織田信長」は「織田信秀」の嫡男として生まれました。

小さい頃から素行が悪く、織田家内部からは「大うつけ」=「大バカ者」と呼ばれていました。

〈織田信長:Wikimedia Commons〉

派手な振る舞いと奇行を繰り返しており、信用を無くしていたのです。

しかし鉄砲の訓練や馬術などの鍛錬には励んでおり、ただの不真面目だった訳ではないようです。

織田家は最初、小さな領地を持つ大名に過ぎませんでした。

「織田信秀」が死去した事により、「織田信長」が家督を継承し、織田家を率います。

〈1560年 桶狭間の戦い〉

「遠江国」の戦国大名である「今川義元」が、「織田信長」を倒す為に挙兵しました。

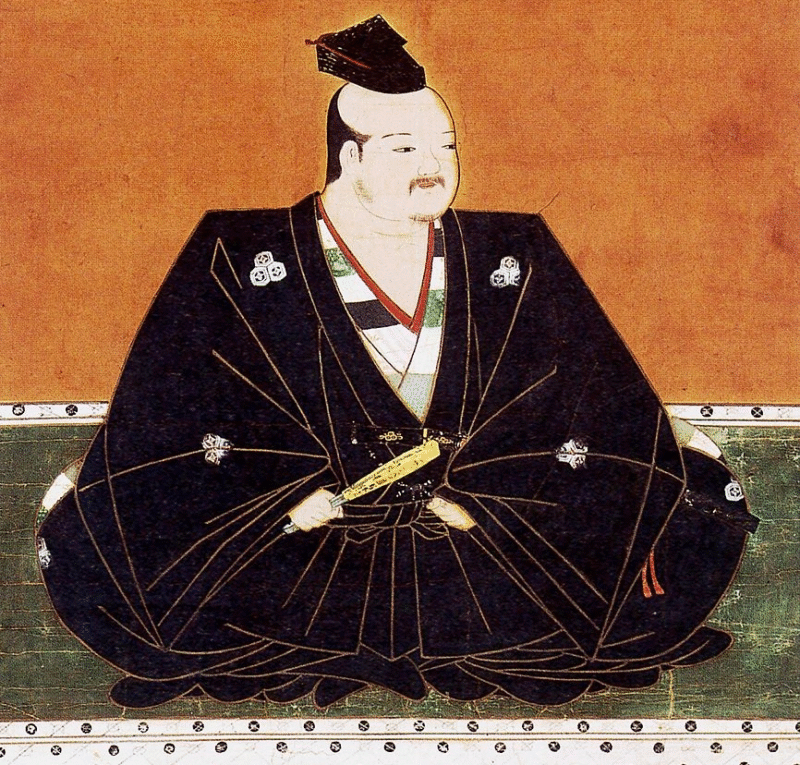

〈今川義元:Wikimedia Commons〉

〈遠江国:Wikimedia Commons〉

両軍が戦ったのは、愛知県の「桶狭間」です。

〈桶狭間:Wikimedia Commons〉

正面から戦っても大軍勢に勝てないと分かっていた「織田信長」は、崖の上から急襲する事で今川陣営を大混乱に陥れました。

「桶狭間の戦い」勃発です。

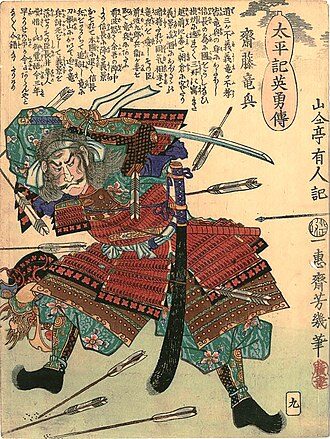

〈桶狭間の戦い:Wikimedia Commons〉

敵味方分からず斬り合う中、大軍を率いていた「今川義元」を討ち取り、「織田信長」の名前を一気に天下に広めました。

今川氏が滅亡した訳ではありませんが、当主を失った今川氏は衰退の道を辿っていくのです。

〈1567年 美濃 攻略〉

「美濃国」は現在の岐阜県にあった国です。

赤い部分が「美濃国」です。

〈美濃国:Wikimedia Commons〉

「美濃国」を攻略するに当たって、「北近江」の戦国大名である「浅井長政」と同盟を締結しました。

〈浅井長政:Wikimedia Commons〉

同盟の証として、「織田信長」の妹である「お市の方」を、「浅井長政」に嫁がせています。

〈お市の方:Wikimedia Commons〉

肝心の美濃攻略戦ですが、美濃国の当主は「斎藤龍興」です。

〈斎藤龍興:Wikimedia Commons〉

しかし斎藤家渦中で仲間割れが発生し、「織田信長」を好機とばかりに攻め込みました。

「斎藤龍興」は逃亡し、「稲葉山城」の奪取に成功します。

「稲葉山城」があった地名は「井口」でしたが、「織田信長」が「岐阜」と改めました。

こうして現在の名前である「岐阜城」になるのです。

〈岐阜城:Wikimedia Commons〉

〈1567年~ 天下布武 使用〉

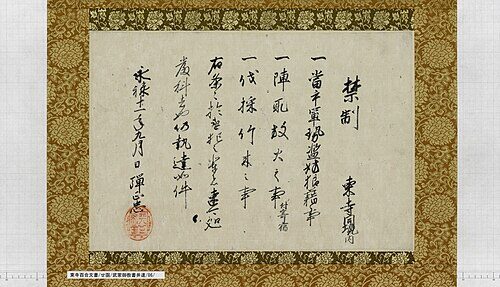

美濃攻略後、「織田信長」は「天下布武」の印を使い始めました。

〈天下布武:Wikimedia Commons〉

「天下布武」=「武力で日本を統一する」という意味で、各地の戦国大名や寺院に対して、宣戦布告したと言っても過言ではありません。

〈「天下布武」印が押された織田信長禁制:Wikimedia Commons〉

天下統一を成し遂げる自信が「織田信長」にはあったのでしょう。

〈1568年 織田信長 上洛〉

天下統一のために本格的に動き出したのは、次期将軍候補であった「足利義昭」を伴って京都に上洛した時でした。

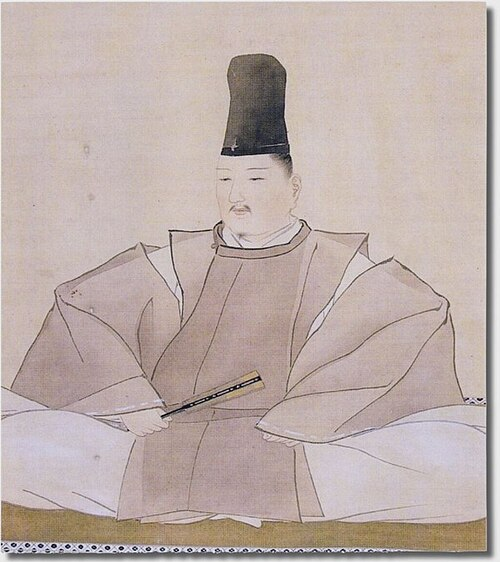

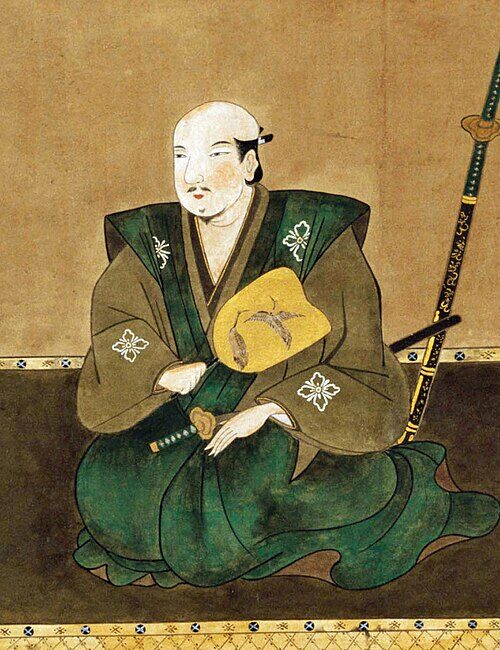

〈足利義昭:Wikimedia Commons〉

「足利義昭」は室町幕府第15代将軍に就任します。

将軍が天下を治める考え方を持つ「足利義昭」と、「天下布武」を掲げる「織田信長」は、次第に険悪な仲になります。

「足利義昭」は以後、「反・織田信長」として活動していきます。

厳しい戦いの連続

信長が戦った相手には、有力な戦国大名達や仏教勢力がいました。

戦いの連続を確認していきます。

〈1570年 4月 朝倉攻め〉

「足利義昭」を将軍に擁立した後、全国に大名に京都を護衛するように呼びかけました。

当時は村町幕府内でも争い頻発しており、非常に不安定な状況だったのです。

「織田信長」の呼びかけに応じない大名がいました。

その人物が「朝倉義景」です。

〈朝倉義景:Wikimedia Commons〉

将軍の護衛命令に従わない朝倉氏を討伐するとして、「織田信長」が出陣します。

しかし攻めてる途中で大事件が起きます。

〈1570年 4月30日 金ヶ崎の戦い〉:金ヶ崎の退き口

浅井氏が織田氏を裏切り、朝倉側として参戦してきたのです。

美濃攻略戦で解説したように、浅井家と織田家は同盟関係でした。

しかし、「浅井長政」は「朝倉義景」とも同盟を結んでおり裏切られました。

挟み撃ちされている「織田信長」は撤退を余儀なくされました。

この撤退戦を「金ヶ崎の退き口」と言います。

この撤退戦は敵の領地を通る非常に厳しいもので、襲われたら終わりの状況でした。

「松永久秀」などの力を借りながら、何とか京都に帰還する事に成功します。

〈松永久秀:Wikimedia Commons〉

その後岐阜に帰って体制を立て直し、「徳川家康」と連携し再び出陣します。

「姉川の戦い」開戦です。

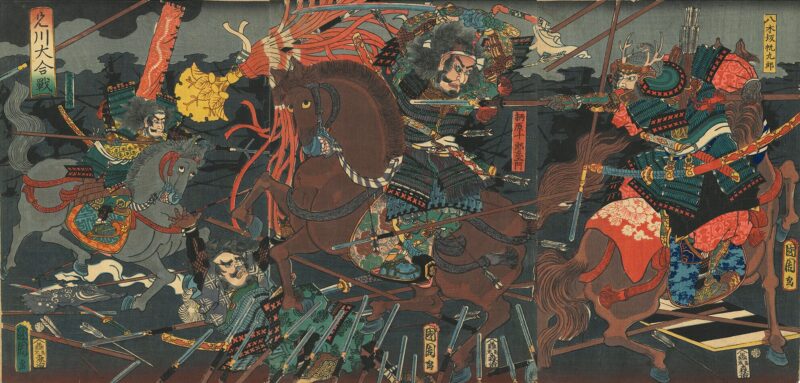

〈1570年 6月 姉川の戦い〉

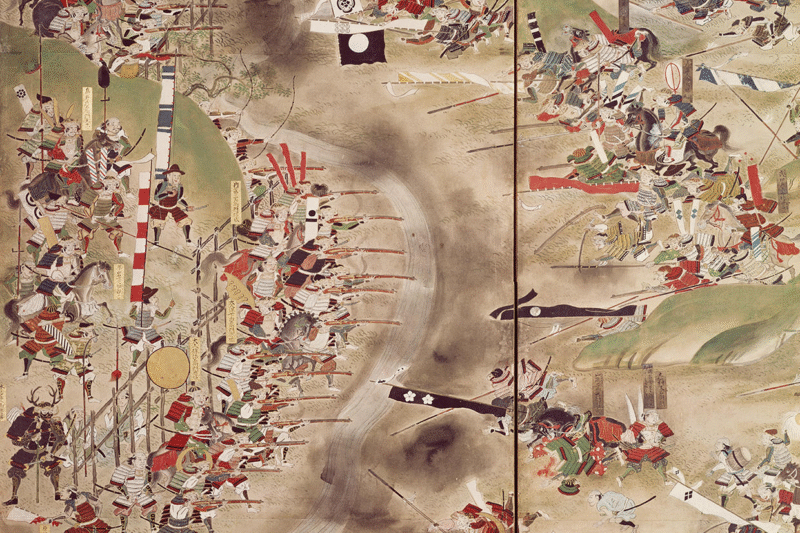

「浅井・朝倉連合軍」vs「織田・徳川連合軍」の一戦です。

〈姉川の戦い:Wikimedia Commons〉

まさしく決戦という感じの激戦でしたが、徳川軍が朝倉軍を破ったことで均衡が崩れます。

「姉川の戦い」で「織田信長」は勝利を収め、以降も攻勢を緩めません。

3年後激戦の末、浅井家も朝倉家も滅ぼしました。

〈1570年~1580年 石山合戦〉

「石山本願寺」は現在の大坂城がある場所に存在していました。

その為元々は「大坂本願寺」という名称でした。

「石山本願寺」を巡って、浄土真宗(一向宗)の門徒と織田信長が激しく戦った出来事です。

今回は「織田信長」がいきなり「石山本願寺を取り壊す」と言ってきて、それに反抗した本願寺勢力をぶつかりました。

〈石山本願寺復興模型:Wikimedia Commons〉

浄土真宗は農民や町人の間に広く信者を持ち、強大な組織力を誇っていました。

特に今回の舞台である「石山本願寺」はその中心地で、「宗教都市」と呼べるほどの規模と経済力を持っていました。

石山本願寺を率いているのは「顕如(けんにょ)」という人物です。

〈顕如:Wikimedia Commons〉

織田信長は天下統一を進める中で、この強力な宗教勢力を脅威と感じ、徹底的に制圧しようとしました。

以下が石山合戦の年表です。

- 1570年:織田信長と石山本願寺の戦いが本格化。

- 1574年:一向一揆が加賀や越前でも蜂起し、戦線は拡大。

- 1576年:毛利氏が石山本願寺を支援し、信長との戦いは更に長期化。

- 1580年:ついに本願寺側が和議を受け入れ、顕如(けんにょ)は石山本願寺を退去。

圧倒的な兵力に織田信長でさえ、苦戦を強いられました。

一向一揆は今回紹介している「石山合戦」だけではありません。

「伊勢長島の一向一揆」・「越前の一向一揆」・「紀伊雑賀の一向一揆」など、各地で一向一揆を平定しています。

浄土真宗がいかに強力な勢力だったか、伝わって来ますね。

〈1571年 比叡山延暦寺 焼討ち〉

「比叡山延暦寺」は平安時代に建立された、「天台宗」のお寺です。

〈比叡山延暦寺:Wikimedia Commons〉

「天台宗」は「最澄」が創始者です。

〈最澄:Wikimedia Commons〉

焼打ちにした理由は簡単で、「浅井・朝倉に味方していたから」です。

戦国時代には仏教の力が強くなり過ぎていて、「天台宗」も例に漏れず強大な勢力です。

仏教勢力には仏様がついているので、戦国大名も安易に攻撃は出来ず悩んでいました。

しかし神も仏も恐れぬ「織田信長」は、延暦寺を焼打ちにして無理やり従わせました。

この焼討ちは女も子供も関係なく殺されたと言われており、「織田信長」の残虐さを表すエピソードとして知られています。

〈1573年 7月19日 足利義昭 京都から追放される〉:室町幕府の滅亡

「織田信長」と敵対するようになった「足利義昭」は、毛利氏や武田氏、朝倉氏や浅井氏と連携し、「織田包囲網」を築きました。

苦戦を強いられましたが、1573年4月12日に「織田包囲網」の中心人物だった「武田信玄」が病死すると形勢が変わります。

浅井氏・朝倉氏を滅ぼし、畿内の安全を確保した「織田信長」は、「足利義昭」を京都から追放します。

征夷大将軍を辞任した訳ではありませんが、足利氏を担ぐ勢力がいなくなり、「織田信長」が京都を完全に掌握した事を踏まえて、室町幕府の滅亡と定義付けられています。

「足利義昭」は室町幕府の再興を試みますが、結局叶う事はありませんでした。

晩年には権力者の座を諦め京都に戻り出家して、「豊臣秀吉」の良き相談相手になったそうです。

〈豊臣秀吉:Wikimedia Commons〉

自ら征夷大将軍の地位を朝廷に返上し、余生に入ります。

「織田信長」と敵対していた時に力を借りていた毛利氏にも、「忠節を忘れることはない」と感謝の手紙を送ったそうです。

「足利義昭」は室町幕府を滅亡させてしまったイメージがあるかもしれませんが、元々彼は穏やかな生活が合っていたのかもしれませんね。

〈1575年 長篠の戦い〉

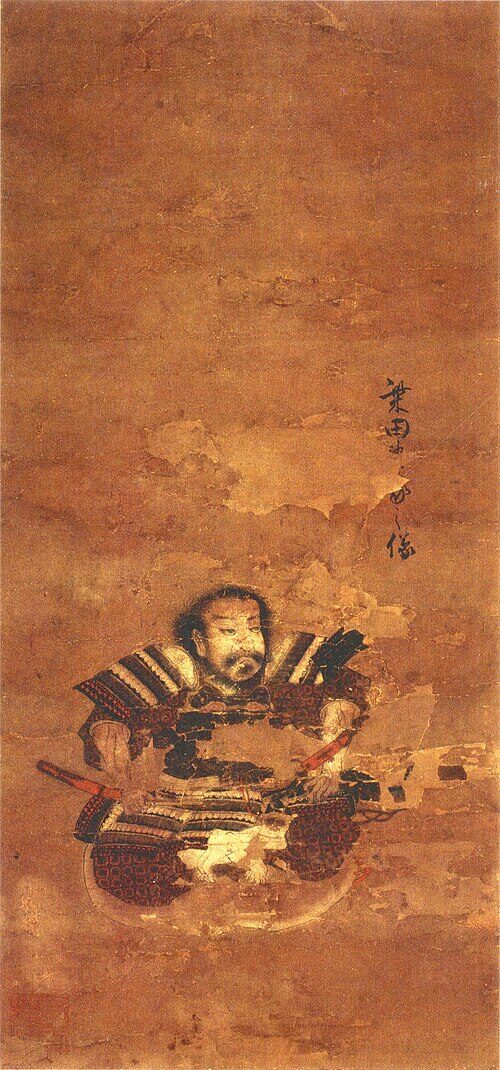

「甲斐国」の戦国大名である「武田信玄」の後を継いだ「武田勝頼」との戦いです。

〈武田勝頼:Wikimedia Commons〉

この戦いは「織田信長」vs「武田勝頼」と思われがちですが、事の発端は「徳川家康」vs「武田勝頼」です。

「甲斐国」の下の赤い部分です。

〈甲斐国:Wikimedia Commons〉

〈三河国:Wikimedia Commons〉

見比べると「徳川家康」の本拠地である「三河国」と「甲斐国」の距離が非常に近いのが見て分かります。

「織田信長」打倒を掲げて出陣した「武田勝頼」は、通り道である「三河国」に侵攻し、「長篠城」を包囲します。

「長篠の戦い」の開戦です。

〈長篠の戦い:Wikimedia Commons〉

「長篠の戦い」では「織田信長」が大量の鉄砲を組織的に使い、武田軍の騎馬隊と対峙しました。

戦国最強と名高い武田の騎馬隊を、当時は主流では無かった鉄砲を大々的に導入し、戦力差を埋め勝利しました。

「長篠の戦い」で武田氏は滅んだ訳ではありませんが、有力な家臣を何人も失い、滅亡の道を辿るようになります。

1582年に「武田勝頼」を滅ぼし、武田氏は滅亡しました。

〈1576年~1579年 安土城 築城〉

織田信長の新しい拠点です。

今までは「岐阜城」を本拠地にしていましたが、京都に近い滋賀県に本拠地を設けました。

勢力を拡大する織田家にとって各方面の中心地に位置していたのが「安土」だったのです。

以降は「安土城」で家臣への命令や、戦争の指揮をを執ります。

〈安土城天主復元模型1/20スケール:Wikimedia Commons〉

織田信長が亡くなった後炎上し、現在は廃城となりました。

〈1580年 加賀の一向一揆 平定〉

1488年に当時の守護である「富樫政親」を暗殺し、浄土真宗の国として加賀は100年弱自治を行ってきました。

しかし「織田信長」が見逃す訳がありません。

家臣の「柴田勝家」を送り込み、降伏するまで徹底的に戦いました。

〈柴田勝家:Wikimedia Commons〉

多くの犠牲を払いながら、1580年に平定しました。

経済政策

信長は鉄砲の導入以外にも、非常に革新的な政策で国を強くしました。

経済は国力に直結します。

戦国時代においても例外ではないのです。

〈楽市楽座〉

古い習慣に捉われず商業を重視し、自由な商売を認め経済を活性化させました。

商売に対する一連の政策を、「楽市楽座」と言います。

戦国時代の日本では、「座」がありました。

「座」=「特定の商品を扱える特権を持つ商人グループ」です。

新しく商売を始める場合は、「座」に入る必要がありました。

「座」に入ればいいじゃんと思うかもしれませんが、「座」に新規加入するには多額の入会費を納める必要がありました。

つまり生活の苦しい農民にとっては、商売を始める事すら許されていなかったのです。

これでは新しい商売が育ちません。

そこで、以下のような政策を行いました。

関所の廃止

当時は他の地域に移動する場合、「関所」で通行料金を払う必要がありました。

〈関所:Wikimedia Commons〉

想像してみてほしいのですが、歩きで隣の町に遊びに行く時に、税金を徴収されたら嫌ですよね。

買い物は自分の町で済まそうと考えるのが普通だと思います。

「織田信長」は関所を廃止し、織田領内に人が訪れるようになりました

座の特権を廃止

特定の商人だけが商売出来る「座」を廃止しました。

最初は商人からの反発も多かったようですが、次第に他国からの来訪者が増え始め、「織田信長」に感謝したようです。

税の免除

当時も「法人税」のようなものがあり、利益の一部を国に納めさせていました。

しかし商売始めたての人にとっては、利益が出ずに苦しむ人も大勢います。

そこで一定期間商人に対して税金を免除し、商売を始めやすくしました。

〈兵の雇用化〉

「織田信長」は軍隊の整備も行いました。

戦国時代の兵士に共通して言える事ですが、普段は農作業をしている農民で、農作物の収獲が無い「閑散期」に戦いをしていました。

これでは戦いを制限されていて、戦国大名にとって致命的です。

制限を解消するため、お給料を払う代わりに専属で兵士として戦ってくれる人を募集しました。

一年中戦える仕組みを整えたのですね。

兵士達も農業の片手間ではなく戦いに集中できるので、兵士の士気も高かったようです。

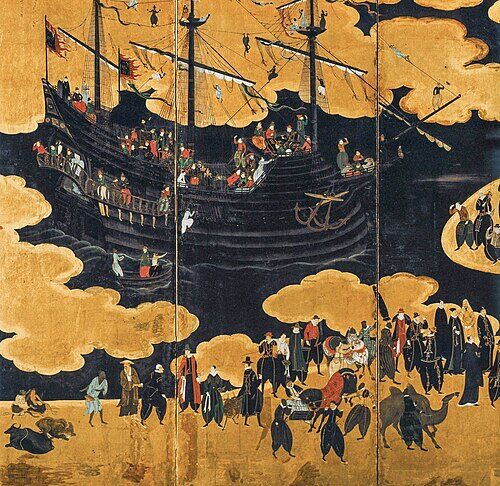

〈南蛮貿易〉

「南蛮」=「東南アジア一帯」を指しています。

東南アジアは「スペイン」・「ポルトガル」の植民地になっており、東南アジアを拠点にして日本と貿易を行っていました。

「南の方からやってくる野蛮な人」という意味で、「スペイン」・「ポルトガル」の人を「南蛮人」と呼んでいました。

〈南蛮貿易:Wikimedia Commons〉

「南蛮貿易」では、キリスト教や西洋の文化を積極的に取り入れています。

オルゴールなどもこの時に伝わってきたと言われています。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント