皆さんこんにちは!

今回は「松平定信」と寛政の改革について解説していきます!

江戸三大改革の2つ目である寛政の改革の内容、非常にボリュームがあります。

おじいちゃんの「徳川吉宗」を手本に、厳しい法令が実施されます。

若くして政治を主導した彼の治世を確認していきましょう!

↓松平定信は田沼意次の逆の政策を実施しますので、田沼意次の政策を復習したい方は、こちらをご覧ください!!↓

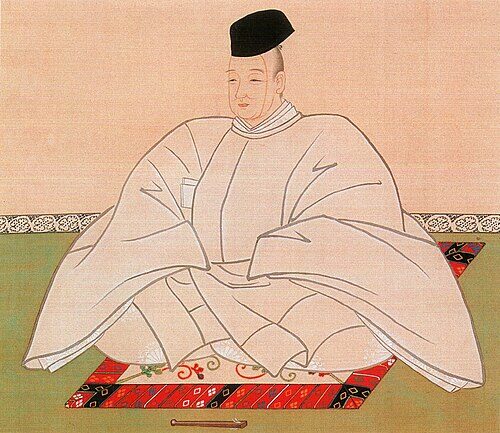

松平定信

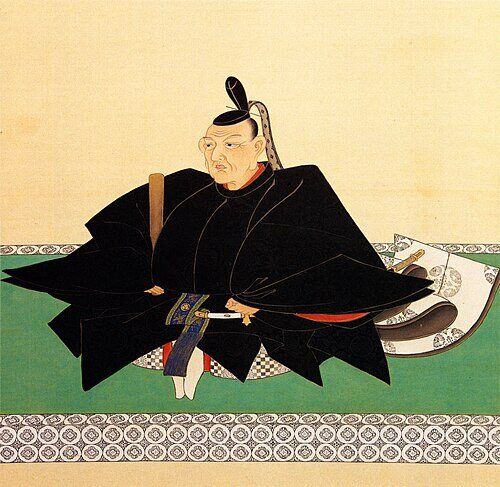

〈1759年 12月27日 松平定信 誕生〉

「松平定信」は紀州徳川家で、「徳川吉宗」の孫として誕生しました。

〈松平定信:Wikimedia Commons〉

「徳川吉宗」の孫だった事、知らない人も多いのではないでしょうか?

「松平」という苗字は「徳川家康」が幼い頃に名乗っていた苗字です。

つまり「徳川」と「松平」はバリバリの親戚です。

また、幼い頃より高い教育を受け、学問にも秀でていました。

特に儒教の朱子学に興味を持ち、朱子学を中心とした統治を理想としました。

元々将軍家に近い家系ではありましたが、江戸の徳川家が代々政治の中心を担っていたので、直接的に政治の中心にいた訳ではなかったのです。

松平定信の幕政参加

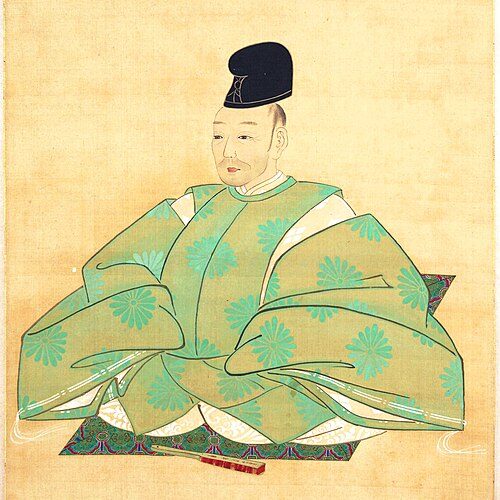

「松平定信」が注目されるようになったのは、おじいちゃんである「徳川吉宗」が、幕府の後継者問題により第8代将軍に就任した事です。

〈徳川吉宗:Wikimedia Commons〉

10代将軍の「徳川家治」の時代には、「田沼意次」が政権を握り商業重視の政策によって経済活動は活発化しました。

一方で、賄賂や汚職が横行し武士階級からの反感を買っていました。

〈田沼意次:Wikimedia Commons〉

その頃「松平定信」は、「白河藩」を任せられていました。

そして、田沼時代に発生した「天明の大飢饉」を餓死者0人で乗り切るという快挙を達成します。

その噂を聞き付けた各地の殿様が、政治の勉強しに「松平定信」を訪れた程です。

この快挙により、若き天才に注目が集まりました。

「田沼意次」のような汚職政治は良くないとし、「松平定信」に白羽の矢が立てられました。

寛政の改革・始動

1787年、定信は老中首座に任じられ、幕政の中心に立ちました。

与えられた使命は、悪化している幕府の財政状況を立て直し、田沼意次の賄賂政治を刷新です。

おじいちゃんが行った「享保の改革」をお手本とし、「寛政の改革」の始まりました。

寛政の改革は、大きく分けて8つの政策が実施されました。

- ①倹約令

- ②囲米の制

- ③七分積み金

- ④出版統制令

- ⑤寛政異学の禁

- ⑥人足寄場の設置

- ⑦旧里帰農令

- ⑧棄捐令

⑥⑦⑧は貧民救済の政策なので注目です!

①倹約令

この政策は、享保の改革の時と一緒です。

節約することで、財政の引き締めを行う政策です。

②囲米の制

飢饉対策の政策です。

各大名の土地1万石につき50石の米を蓄えさせとく事で、緊急事態に備えさせました。

「10万石=お米1億合」です。(1合=330g)

③七分積金

囲米の町人バージョンです。

町の運営費を節約させ、70%を緊急事態に備え貯めさせました。

④出版統制令

これは完全に民衆統制の法令です。

幕府の批判した者を処罰したり、治安が悪化する本を書くことを禁止しました。

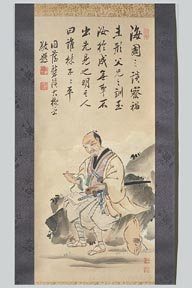

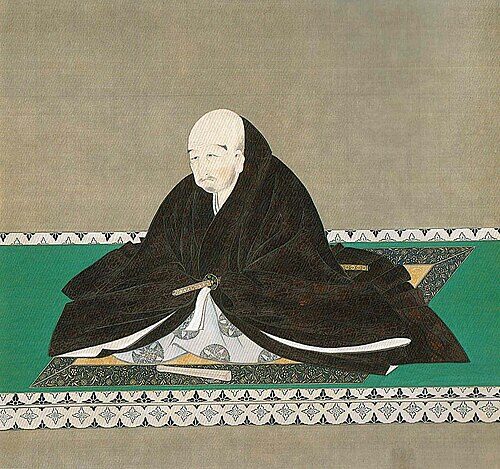

この出版統制令に、「林子平」の「海国兵談」が引っかかりました。

〈林子平:Wikimedia Commons〉

「海国兵談」の内容は、「日本は海に囲まれていて、いつ外国から攻められるか分からないから、有事の際の為に国の防御を高めるべき」と書いてありました。

民衆の不安を煽る書物として、海国兵談は出版禁止、「林子平」も自宅謹慎になりました。

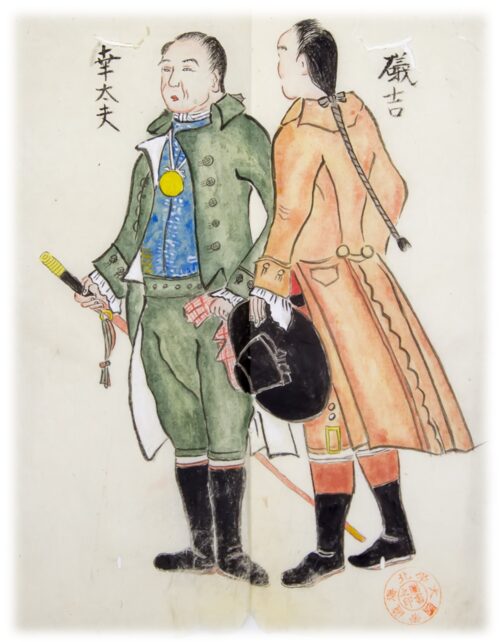

〈1792年 ラクスマン 根室に来航〉

「海国兵談」により「林子平」が処罰された1792年、北海道の根室にロシアの軍人の「ラクスマン」が来航しました。

〈ラクスマン:Wikimedia Commons〉

〈根室:Wikimedia Commons〉

表向きはロシアに漂流していた、船乗りの「大黒屋光太夫」を日本に届けにきました。

〈大黒屋光太夫(左):Wikimedia Commons〉

しかし裏の目的は、日本と貿易を始める事でした。

松平定信は「貿易の事なら長崎に行け」と命令し、長崎の人が「今回は無理なので、また来てください」と断った事で、ラクスマンは帰っていきました。

林子平が危惧していた海外事情を記載した「海国兵談」は、時代の的を得た書物だったのです。

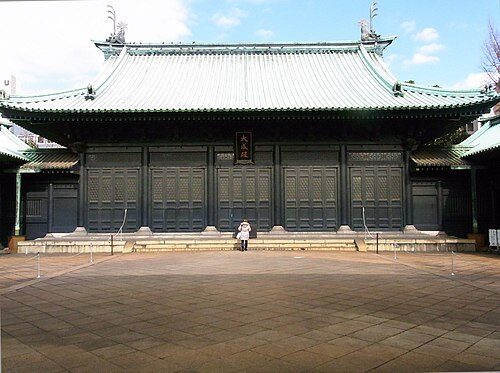

⑤寛政異学の禁

上下関係を意識させる為に、「朱子学」の奨励し、他の学問は「異学」として禁止しました。

朱子学を教えていた「湯島聖堂」は幕府直轄の機関になり、「昌平坂学問所」と名前を変更しました。

〈昌平坂学問所:Wikimedia Commons〉

幕府直轄の機関にだけ「寛政異学の禁」を発令したつもりでしたが、全国の藩校が倣い朱子学だけを教えるようになりました。

⑥人足寄場の設置

「人足寄場」=「職業訓練所」です。

天明の飢饉により、江戸に出稼ぎに来る者や打ちこわしに参加する者が溢れかえっていました。

そんな貧民の為に職業訓練所を用意して、社会復帰できるよう促す施設でした。

この制度は画期的なものです。

いままで農民は税を取られるだけの存在でしたが、職業訓練という税の対価を享受出来るようになったのです。

ホームレスだった人も人足寄せ場で学ぶ事が出来るので、江戸の治安も回復していきました。

⑦旧里帰農令

江戸に出稼ぎに来た人達に対し、お金を支給し村に帰ってもらう政策です。

場当たり的な政策ではありますが、農民は給付されたお金で立て直せます。

幕府からしても治安回復や農村復興が見込めるので、効果のある政策でした。

⑧棄捐令

「棄捐令」=「札差に対する借金帳消し令」です。

「札差(ふださし)」=豪商を指しており、武士達は給料であるお米をお金に両替していたのです。

お金がない武士達は、借金をして札差からお金を借りていましたが、帳消しになったという訳です。

当時お米の生産技術が向上し市場にお米が多く流通していたので、お米の価値は下がっていました。

しかし、その他の物価は上昇していた為、武士・農民問わず厳しい生活を強いられていました。

寛政の改革の結末

一連の改革はあまりに厳しく、次第に批判を受けるようになります。

倹約を強制された庶民の不満、統制の強化による反発は後を絶ちませんでした。

特に出版統制令による知識人や文化人の不満は大きく、時代を風刺する歌が詠まれました。

「白河の 清きに魚も 住みかねて もとの濁りの 田沼恋しき」

「白河藩の殿様(松平定信)はクリーン政治を行っているけど、度が過ぎていて、住みにくくなってしまった。田沼意次の時代は不正があってクリーンとは言えなかったけど、ある程度自由にやらせてくれて、賑やかな世の中だったなぁ。」

この歌が流行する程、民は厳しい統制の中で生きていました。

また、将軍の「徳川家斉」がまだ若年であったが故に、次第に親政を望むようになります。

必然的に幕府の主導権を握る「松平定信」と対立していくようになりました。

「徳川家斉」は「徳川吉宗」のひ孫です。

〈徳川家斉:Wikimedia Commons〉

「松平定信」が失脚する、とどめの事件が起こります。

「尊号一件」です。

〈1789年~1793年 尊号一件〉

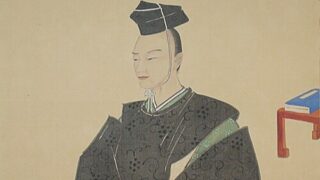

当時の天皇は「光格天皇」でした。

〈光格天皇:Wikimedia Commons〉

「光格天皇」のお父さんは、「閑院宮典仁(すけひと)親王」です。

〈閑院宮典仁親王:Wikimedia Commons〉

「光格天皇」は「閑院宮典仁親王」を上皇の扱いにしたいと幕府に申し入れました。

「閑院宮典仁親王」は天皇の経験が無いので、上皇ではありません。

上皇の扱いにする事を「尊号宣下」と言います。

「松平定信」は「禁中並公家諸法度」に許可されていない事を理由として、申し入れを断りました。

これだと、「まぁしょうがないか」と思いますよね。

しかし同じ時期に、全く同じ構図の申し入れが来ます。

「徳川家斉」がお父さんの「徳川治済(はるさだ)」を大御所扱いにしたいと、申し入れてきました。

〈徳川治済:Wikimedia Commons〉

上皇扱いを断ったばかりですから、勿論こちらも断らなければいけません。

「前例がない」と言って拒否しましたが、「徳川家斉」、「徳川治済」を筆頭に多くの人から反感を買う出来事でした。

〈1793年 松平定信 老中解任〉

「松平定信」は老中の職を解任され、政界から退くことになります。

言わずもながら、多くの人から失脚させろと圧力が加わったのでしょう。

「松平定信」は素直に務めを全うしていましたが、結果的に排除されました。

今も昔も変わっていませんね。

寛政の改革の多くは「松平定信」の辞任後に緩和・撤回され、多くが一時的なものに終わってしまいました。

その後は「徳川家斉」が政治を主導していきました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント