皆さんこんにちは!

今回は本能寺の変から豊臣秀吉の天下統一までを解説していきます。

応仁の乱から始まった戦国時代も終盤に差し掛かりました。

まだまだ出てくる戦国武将を、1人ずつ覚えていきましょう!

↓戦後時代で活躍している武将を復習したい方は、こちらをご覧ください!!↓

加速する乱世

〈1582年 6月2日 本能寺の変〉

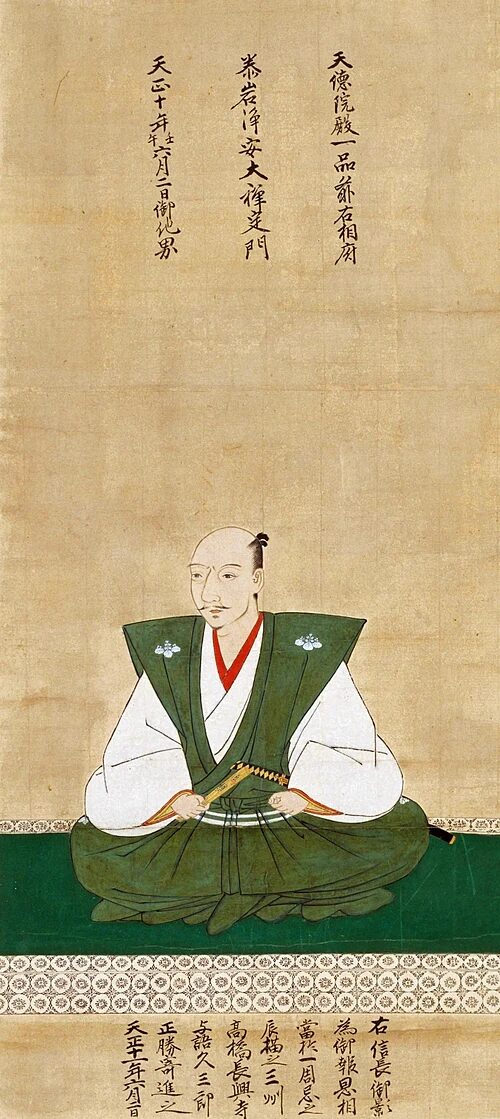

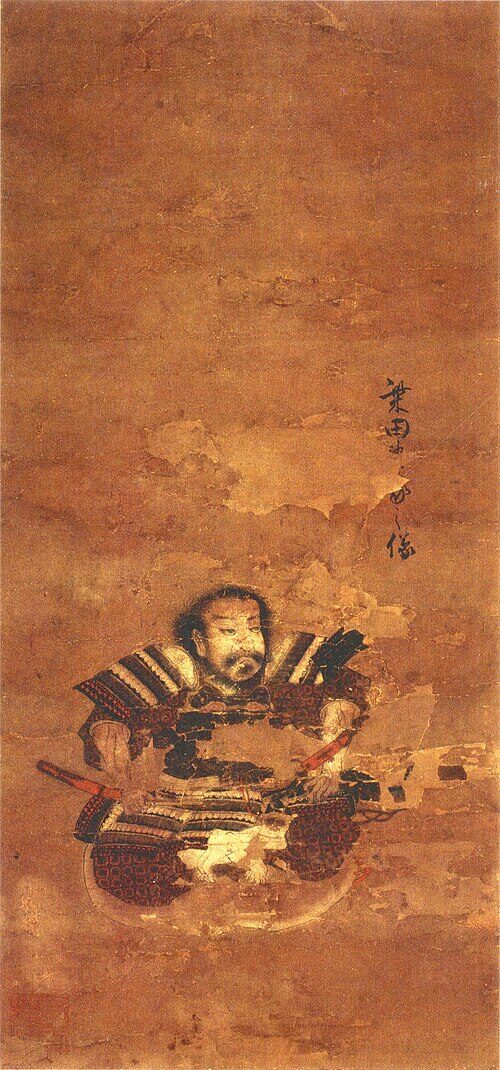

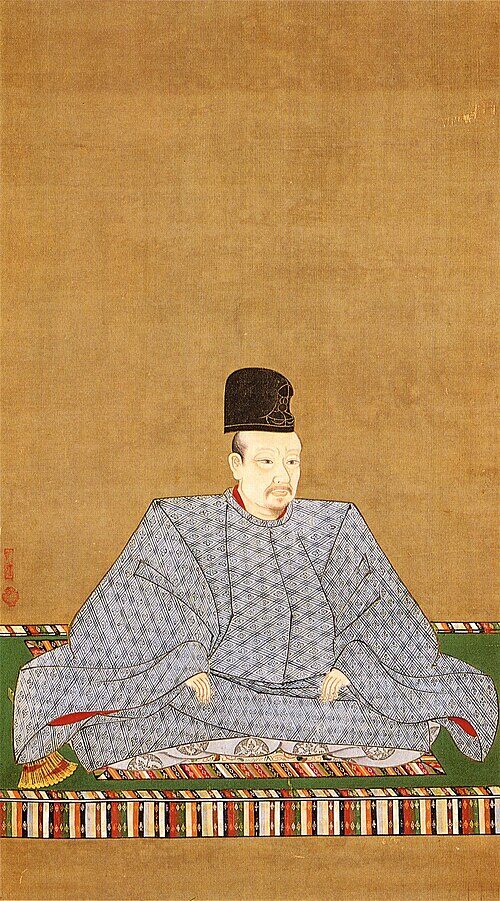

「織田信長」は室町幕府を滅亡させ、浅井・朝倉・武田氏も滅亡させ、天下統一に王手を掛けていました。

〈織田信長:Wikimedia Commons〉

今回の舞台である「本能寺」は京都にあります。

〈現在の本能寺:Wikimedia Commons〉

なぜ「織田信長」は本能寺にいたのか?

理由は「羽柴秀吉」が「毛利攻めの援軍を送ってほしい」と要請があり、上洛して戦の準備をしていたからです。

「織田信長」の拠点である「安土城」は滋賀県にあります。

毛利氏との戦いは中国地方で起きているので、西に向かっていた途中京都に立ち寄っていたのです。

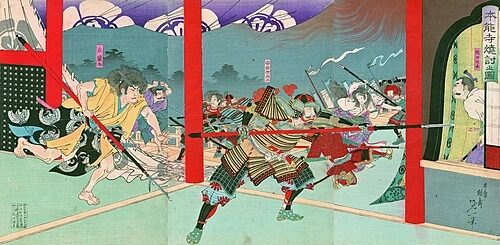

1582年6月2日の早朝、家臣の「明智光秀」が突然、京都の本能寺を襲撃します。

日本史一番の大事件、「本能寺の変」勃発です。

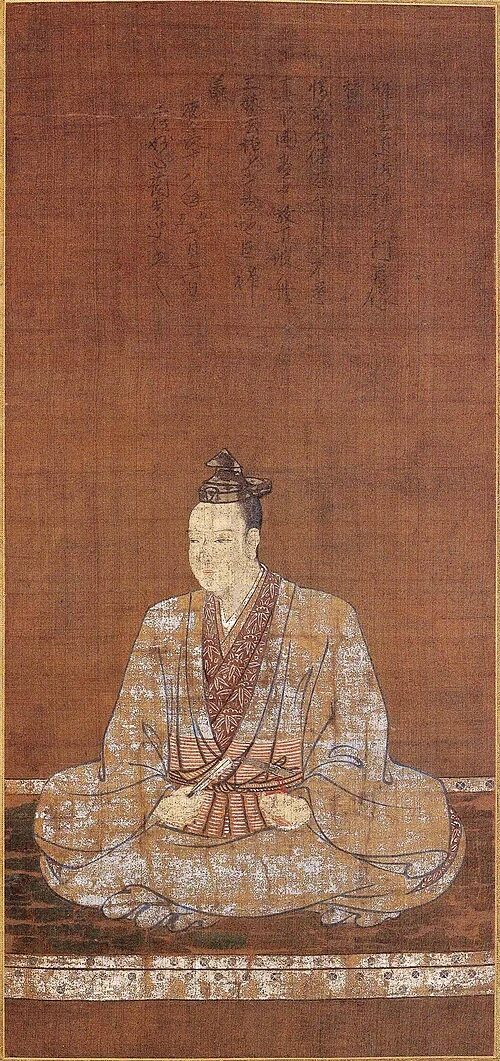

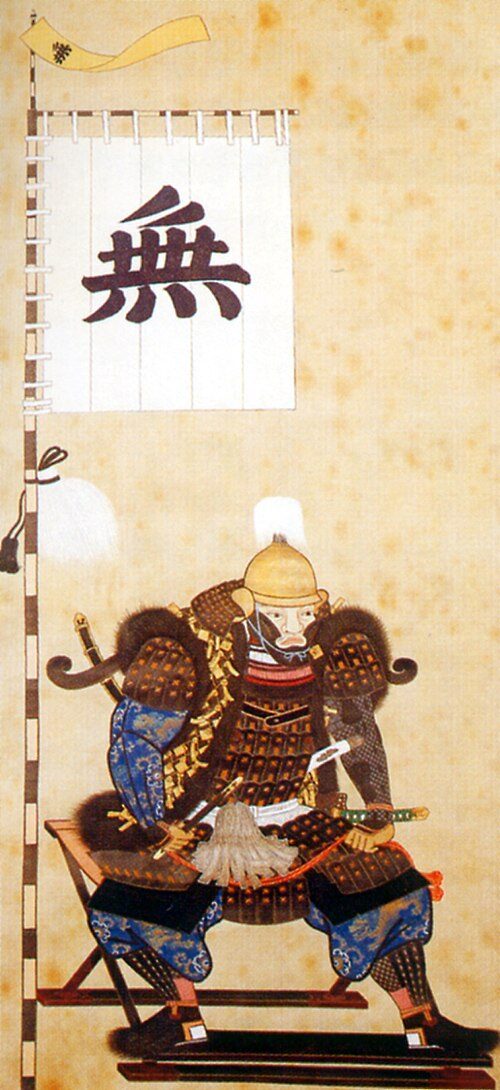

〈明智光秀:Wikimedia Commons〉

織田信長が本能寺宿泊していた時、傍にいた兵士は「小姓」と呼ばれる雑用係が数名程度でした。

当然「明智光秀」も防御が手薄な事を分かっていて、襲撃しました。

「織田信長」も武器を取り、数人の敵兵を蹴散らした後、本能寺に火をつけ自害しました。

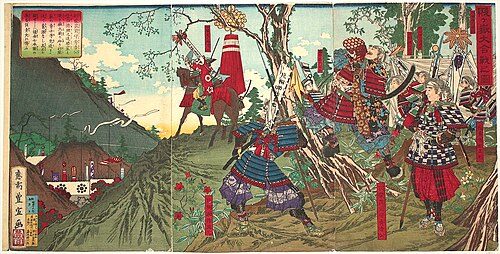

〈本能寺焼討之図:Wikimedia Commons〉

桶狭間の戦いから始まった日本統一の夢は、道半ばで終わりを告げました。

なぜ光秀は信長を裏切ったのか。

その理由ははっきりとは分かっていません。

ここでは有名な説をいくつか取り挙げます。

①個人的な恨み

これは一番よく知られている説です。

織田信長は性格がキツく、部下に対しても非常に厳しかったと言われています。

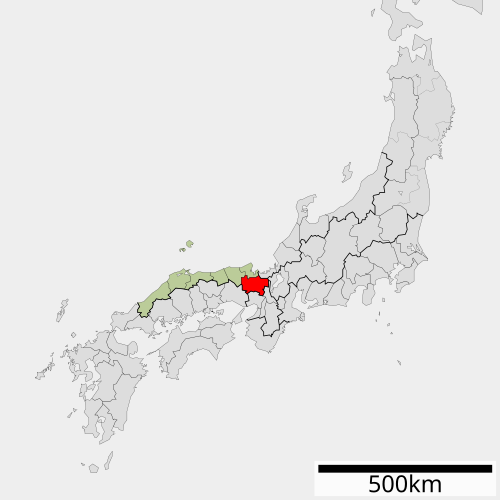

明智光秀も人前で何度も怒られたり、土地(丹波)を取り上げられた経験もあります。

赤い部分が「丹波国」です。

〈丹波国:Wikimedia Commons〉

個人的な恨みが積もり積もって、「こんな主君にはついていけない」と怒りが爆発した、という説です。

ただし明智光秀がどれだけ強く恨んでいたのかは記録が少なく、完全には証明されていません。

②野望説(自分が天下を取りたかった)

明智光秀は「自分が織田信長の後を継ぎ、天下を取りたい」と考えたと言われています。

信長が死ねば日本中に大混乱が起き、その隙に自分が天下人になれるかもしれない。

本能寺の変の後、「明智光秀」は天皇の元に向かい、自分を天下人と認めさせました。

室町幕府の最後の将軍の「足利義昭」を京都に呼び戻し、秩序を取り戻そうと考えていました。

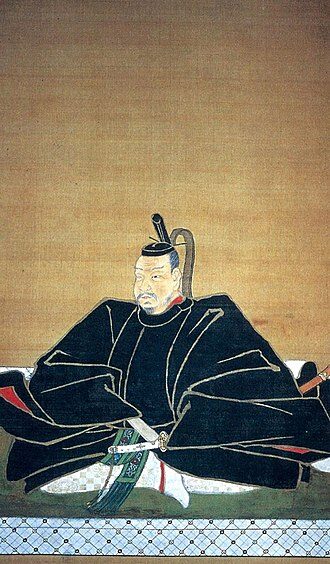

〈足利義昭:Wikimedia Commons〉

幕府という秩序ある世の中を、明智光秀は望んでいたのかもしれません。

③朝廷・幕府の関与説(政治的な背景)

天皇や朝廷、または旧幕府勢力が関係していたという説です。

織田信長の勢力は拡大し続け、天皇や朝廷の権威を脅かす存在になっていました。

朝廷や公家と関りが深かった「明智光秀」に「信長を止めろ」と働きかけたという説です。

これは証拠が少なく、今のところ「可能性がある」という程度です。

④四国政策の対立説(政治の方針でもめた)(筆者はこの説と①の組み合わせだと考えています)

四国を巡る考え方の違いで対立していたという説です。

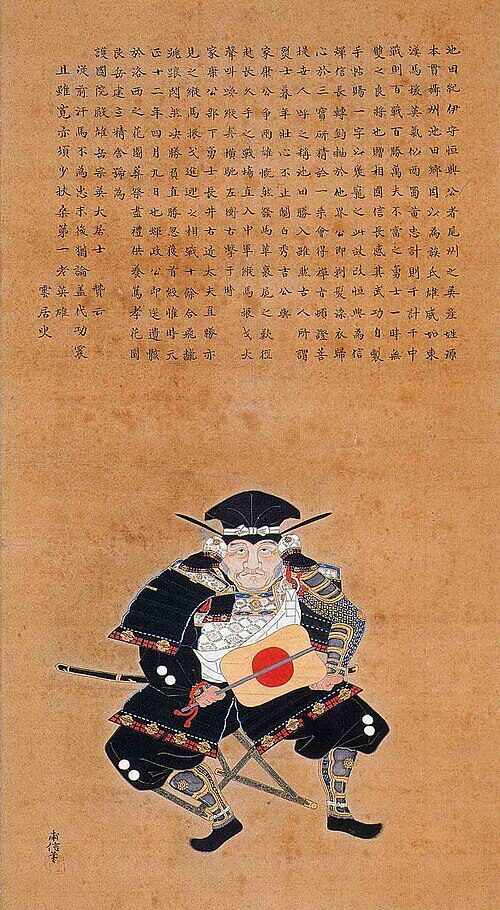

「明智光秀」は四国の大名の「長宗我部元親(ちょうそかべもとちか)」と仲が良く、「織田信長」との懸け橋になり関係も良好でした。

〈長宗我部元親:Wikimedia Commons〉

しかし織田信長は「四国を武力で制圧せよ」と方針転換しました。

結構急な方針転換だったと言われています。

急な方針転換は「長曾我部元親」から感謝されていた、「明智光秀」の面目を丸潰しです。

「明智光秀」は長曾我部氏と当然気まずくなりますし、この外交の失敗によって、世間からの見る目が冷たくなったと言われています。

織田信長は本能寺を襲撃された時、家臣に「誰の襲撃だ」と尋ねました。

家臣が「明智の軍勢です」と答えると、信長は「是非に及ばず(仕方がない)」と呟いたそうです。

私の推測ですが、「仕方がない」と答えたという事は、「明智光秀」に謀反を起こされる心当たりがあったという事だと思います。

「織田信長」の急進的なやり方に、「明智光秀」はどこかで不満を募らせていたのかもしれませんね。

「明智光秀」は本能寺で織田信長を暗殺した後、長男である「織田信忠」の元に向かいます。

〈織田信忠:Wikimedia Commons〉

後継者である「織田信忠」を暗殺してこそ、この謀反は達成されるのです。

「織田信忠」は武器を取り何度も明智軍を追い返しますが、数の攻めに押され観念し自害しました。

〈1582年 6月13日 山崎の戦い〉

「本能寺の変」の知らせを受けてすぐに動いたのが「羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)」です。

〈羽柴秀吉:Wikimedia Commons〉

「羽柴秀吉」は中国地方(岡山県あたり)で毛利氏と戦闘中でしたが、すぐ京都に軍を引き返します。

約10日間で戻ってきたことから「中国大返し」と言います。

引き返してきた羽柴軍と、京都を制圧した明智軍が京都の山崎で激突します。

「山崎の戦い」の勃発です。

〈天王山から見下ろす山崎合戦之地:Wikimedia Commons〉

降りしきる雨の中激戦が繰り広げられますが、兵の数で上回っていた羽柴軍が勝利しました。

負けた「明智光秀」は自身の居城である、近江国の「坂本城」に撤退を開始します。

しかしその道中に落ち武者狩りに遭遇し、暗殺されました。

打ち取られた場所は「明智藪」として知られています。

織田信長を本能寺の変で暗殺してから山崎の戦いで敗れる期間は、「明智光秀」が天下を取っていました。

その短さを表現して、「3日天下」と呼ばれています。(3日間天下人だった訳ではない)

〈1582年 7月16日 清洲会議〉

信長の後継者を決める為に、清州城で「清洲会議」が開かれました。

〈清州城:公式HP〉

後継者として名前が挙がったのは、次男の「織田信雄」、三男の「織田信孝」です。

〈織田信雄:Wikimedia Commons〉

〈織田信孝:Wikimedia Commons〉

「織田信雄」と「織田信孝」はどっちも後継者の座を譲りませんでした。

実はもう一人の後継者候補として、孫の「三法師」もいます。

清須会議の時、まだ三歳です。

〈三法師:Wikimedia Commons〉

「羽柴秀吉」は「三法師」を抱えて入場し、織田信長の仇を討った功績と合わせて、「三法師」が後継者として決定しました。

〈三法師を擁する秀吉~清洲会議の一場面:Wikimedia Commons〉

羽柴秀吉が主導権を握る

清須会議の決定事項として、三法師は「安土城」に入る事が決まりました。

しかし三男の「織田信孝」が「三法師」を連れて岐阜城に向かい、後継者同様に振舞い始めました。

「羽柴秀吉」はこの振る舞いに、当然ブチぎれます。

「羽柴秀吉」と仲が悪かった「柴田勝家」は「織田信孝」に味方し対立が加速します。

〈柴田勝家:Wikimedia Commons〉

「柴田勝家」は「滝川一益」など反秀吉派を集め挙兵します。

こうして始まったのが、「賤ケ岳の戦い」です。

〈1583年 4月 賤ケ岳の戦い〉

両軍ともに攪乱作戦を実行しながら、一進一退の攻防が続きます。

しかし統制が上手く取れなくなった柴田軍が敗北する結果で、幕を閉じました。

〈賤ケ岳の戦い:Wikimedia Commons〉

「柴田勝家」は居城である「北ノ庄城」に撤退しましたが、「羽柴秀吉」も追撃します。

持ち堪え切れず「柴田勝家」は自害、「織田信孝」も拘束され自害に追い込まれました。

〈1583年 大坂城 築城開始〉

「賤ヶ岳の戦い」に勝利した「羽柴秀吉」は、織田家家臣団の中でも頭1つ抜きんでた存在になりつつありました。

自分の権力の誇示と、支配拠点として築城が開始されたのが、「大坂城」です。

〈大坂城:Wikimedia Commons〉

現在の大坂城は日本で一番大きい城です。

〈1584年 4月 小牧・長久手の戦い〉

「賤ヶ岳の戦い」を経て「羽柴秀吉」に一番不満を持っていたのが、次男の「織田信雄」です。

〈織田信雄:Wikimedia Commons〉

「賤ヶ岳の戦い」で「柴田勝家」から奪った土地を恩賞として、家臣に分配していたからです。

この時点で権力は「羽柴秀吉」が実質的に握っていたのです。

調子に乗る「羽柴秀吉」打倒を掲げる「織田信雄」に、「徳川家康」や「佐々成正」、「後北条氏」など多くの者が味方しました。

「小牧・長久手の戦い」勃発です。

〈小牧・長久手の戦い:Wikimedia Commons〉

「小牧・長久手の戦い」は全国を巻き込む戦いに発展します。

徳川軍は羽柴軍の主力である「池田恒興」や「森長可」などを打ち取り、戦況を有利に進めていきます。

〈池田恒興:Wikimedia Commons〉

〈森長可:Wikimedia Commons〉

最終的に「織田信雄」が「羽柴秀吉」と勝手に和睦した事により、「小牧・長久手の戦い」は幕を閉じました。(織田信雄、勝手すぎますよね)

「羽柴秀吉」は「徳川家康」に対し、「自分の妹を徳川家康の息子に嫁がせる」・「自分の母を人質に出す」など、あらゆる策を講じて服従させました。

〈1585年 羽柴秀吉 関白就任〉

「羽柴秀吉」が一番コンプレックスに感じていた事は、出自の低さです。

実際九州の島津氏からは、「農民出身の羽柴殿に手紙を出すのは有り得ない」とまで言われていました。

「関白」に就任する事で、自分の権威を高めようとしたと考えられています。

出自は変えられないので、自分の役職を上げる事に注力します。

関白になれるのは「藤原氏」の血筋だけと決まっているので、「二条家」の養子となり関白就任を実現しました。(二条家は藤原氏の分家です)

天下統一の総仕上げ

「小牧・長久手の戦い」の後、各地の大名を従わせる為に戦いを仕掛けます。

〈1585年 四国征伐〉

10万人以上の大軍勢を四国の各方面から進行させ、次々に城を落としていきます。

「長宗我部元親」を降伏させ、四国を手中に収めました。

〈長宗我部元親:Wikimedia Commons〉

〈1586年 羽柴秀吉 太政大臣就任〉

「後陽成天皇」から太政大臣に任命されました。

〈後陽成天皇:Wikimedia Commons〉

農民上がりの人間が、遂に公家の中で最高の役職を手に入れました。

この時に「豊臣」の姓も天皇から賜りました。

以後、「豊臣秀吉」と名乗るようになります。

〈1587年 九州征伐〉

「仙谷秀久」や服属させた「長宗我部元親」を九州に派遣し、九州征伐が始まりました。

〈仙谷秀久:Wikimedia Commons〉

しかし「戸次川の戦い」で豊臣軍はボロ負けしました。

島津家は異常に強いのです。

しかし「豊臣秀吉」は20万もの大軍勢を九州に差し向け、圧倒的兵力で押し切ります。

最終的に「島津義久」を降伏させ、九州を手中に収めました。

〈島津義久:Wikimedia Commons〉

〈1590年 小田原征伐〉

神奈川県の小田原では「豊臣秀吉」に従わない「北条氏政」がいました。

〈北条氏政:Wikimedia Commons〉

小田原征伐で「北条氏政」を自害に追い込み、「北条早雲」から続いた「後北条氏」は滅亡しました。

〈1590年 奥州平定〉:天下統一の完成

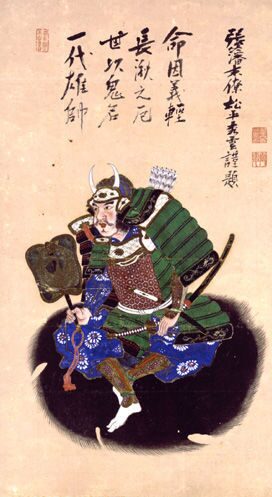

小田原征伐を受けて、東北地方の「伊達政宗」が服属してきました。

〈伊達政宗:Wikimedia Commons〉

応仁の乱から続く戦国乱世を終わりを迎え、全国統一を成し遂げました。

豊臣政権の土台

豊臣秀吉は戦争と並行して、身分秩序を整えます。

〈1582年~太閤検地〉

「太閤(たいこう)」=「関白を退いた後の秀吉の呼び名」です。

全国を治める上で、「どれだけの土地と米が取れるか」を正確に調べる為に、「検地」を実施しました。

全国の田畑の広さや収穫量を調べ、土地の持ち主や納める税金を決める大調査でした。

今まではそれぞれの国で使っている「桝(米の計量をする道具)」が違ったので、治める米の量もバラバラでした。

太閤検地以降、「京桝」を基準にして、全国の土地で治める米の量を統一しました。

〈京桝:Wikimedia Commons〉

数の単位は以下の通りです。

「6尺3寸=1間(約191cm)」、「1間四方=1歩」、「30歩=1畝」、「10畝=1反」、「10反=1町」

太閤検地の最終結果は「石高」で計算されました。

江戸時代によく聞く「加賀100万石」などは、太閤検地によって全国の基準が明確に定められたからこそ、共通認識できるのです。

仕上げに「土地台帳」を作り、太閤検地の結果と農業に従事する人を記録しました。

〈1588年 刀狩令〉

豊臣秀吉が全国を治める中で、一番恐れていたのが「農民の反乱」でした。

農民出身の彼だからこそ、農民が武器を持つと大規模な戦争に発展すると考えたのです。

そこで出したのが「刀狩令」です。

農民から刀や槍などの武器を取り上げる命令でした。

「武器を持てるのは武士だけ」と明確化し、武士と農民の区別を明確にしました。(兵農分離)

武器を没収するにあたり、「刀の鉄を方広寺の大仏の材料にして、平和な世の中を作ります」という、宗教的な理由を使って人々を納得させました。

〈方広寺:Wikimedia Commons〉

「太閤検地」と「刀狩令」によって、「農民は土地に縛られて耕す人」、「武士は戦う人」という役割分担が固定されました。

これが江戸時代の身分制度の元になったと考えられています。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント