皆さんこんにちは!

今回は徳川吉宗について解説します!

有名な人物で、目安箱を思い浮かべる方多いと思います。

教科書をみて暗記量が多く、うんざりしている方もいるかもしれません(笑)

徳川吉宗は「暴れん坊将軍」、「米将軍」、「米公方」など、沢山のあだ名を持つ人物です。

彼の魅力はどこにあるのか、幕府の財政難から紐解いていきます!

↓徳川吉宗が将軍になる前の状況を知りたい方は、こちらをご覧ください!↓↓

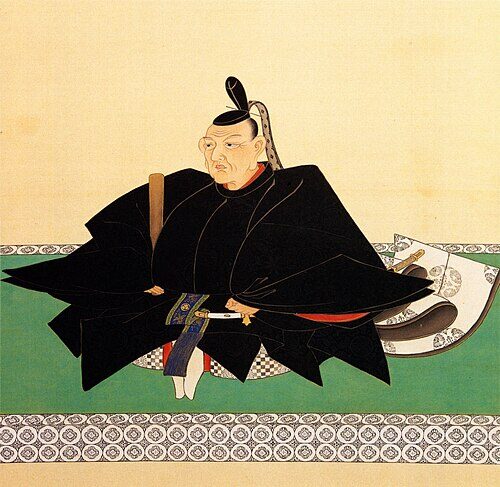

徳川吉宗とは?

「徳川吉宗」は、1684年に紀州藩(和歌山県)で生まれました。

〈徳川吉宗:Wikimedia Commons〉

〈紀州藩:Wikimedia Commons〉

紀州徳川家は、徳川家康の子ども達から分かれた「尾張・紀伊・水戸」の「徳川御三家」の一つです。

子どもの頃は「源六(げんろく)」という名前で、勉強が好きでとても真面目な性格でした。

徳川吉宗は三男として生まれた為、最初は将軍どころか藩主にすらなれないと考えられていました。

その為、徳川吉宗自身も質素な生活を送っていました。

新井白石が幕府の主導権を握っている頃、紀州藩では徳川吉宗の兄達が次々と亡くなった為、吉宗は紀州藩の藩主の座が巡ってきました。

1705年、22歳で紀州藩主となってから、財政が苦しい紀州藩の立て直しを始めました。

紀州藩主就任時、5代将軍の「徳川綱吉」から「吉」の感じを賜り、「吉宗」と名乗るようになりました。

贅沢を止め無駄な支出を減らし「質素倹約」を合言葉に、紀州藩の経済を少しずつ立て直していきました。

享保の改革・始動

1716年、江戸幕府の7代将軍「徳川家継」が、僅か8歳で亡くなりました。

〈徳川家継:Wikimedia Commons〉

紀州藩を立て直した功績が評価され、「徳川吉宗」が次の将軍として選ばれました。

当時の幕府は政治が全然上手くいっておらず、財政も悪化していた為、徳川吉宗に期待が集まります。

収入を増やし支出を減らす様々な改革を実行します。

これを時の年号を取って、「享保の改革」と言います。

〈享保の改革の内容〉

- ① 相対済し令

- ② 目安箱 設置

- ③ 小石川養生所 設置

- ④ 新田開発

- ⑤ 上米の制

- ⑥ 足高の制

- ⑦ 倹約令

- ⑧ 堂島米市場の公認

- ⑨ 公事方御定書

以下に解説していきます。

①〈1719年 相対済し令〉

この時代を象徴する法令です。

幕府の財政・裁判を担当していた組織を「勘定所」と言います。

経済の発達によって、お金関係のトラブルが異常に増えていました。

当時の1年間の裁判件数が約30000件で、その90%以上がお金関係の裁判だった程です。

勿論そんなに捌ける訳もなく、解決できたのは約30%ほどでした。

徳川吉宗はここに目を付けて、「勘定所」を財政を担当する「勝手方」と、司法を担当する「公事方」に分けました。

そしてお金関係のトラブルは一切受け付けないようにしました。

かなりのパワープレイです(笑)

この法令を「相対済し令」と言います。

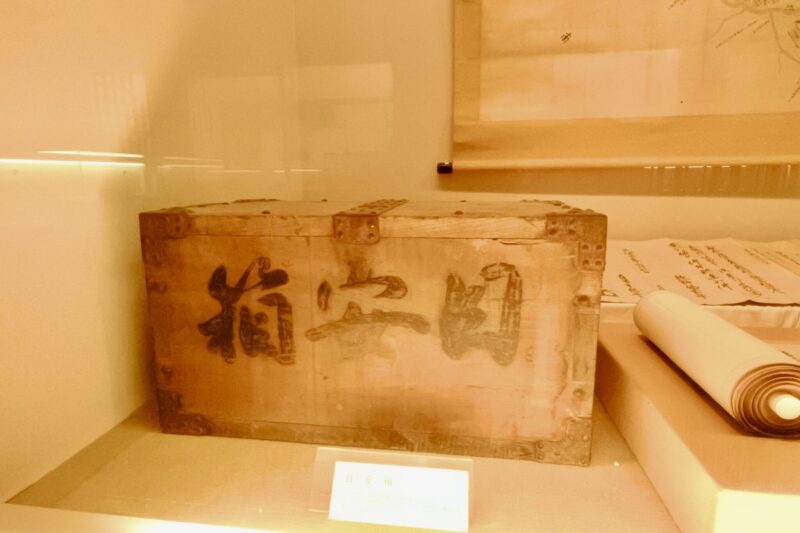

②〈1721年 目安箱 設置〉

「目安箱(めやすばこ)」を設置し、町人や農民の意見を直接集めるようにしました。

〈目安箱:Wikimedia Commons〉

当時としては超画期的で、農民が将軍に意見など有り得ない事でした。

しかし何でも意見して良い訳ではなく、「政治の参考になる意見」・「役人の不正や政治に対する妥当な不満」・「裁判が放置されている」などの縛りがありました。

しかも記名式なので、圧倒的な責任が伴いました。

③〈1722年 小石川養生所 設置〉

目安箱の効果として、火事や病気などへの対策があります。

「小石川養生所」の設置が代表例です。

〈小石川養生所の井戸:Wikimedia Commons〉

「小石川養生所」は経済的に困窮している庶民に対して無料で治療を行う、「江戸時代の無料病院」として大きな役割を果たしました。

農村からの人口流入により、没落した困窮者で溢れかえっており、その状況を見かねた漢方医の「小川笙船」というお医者さんが、目安箱に意見し採用されました。

④〈1722年 新田開発 開始〉

お米の生産量を上げる為、新田開発を行いました。

享保の改革に伴い多くの人材を雇っているので、お給料として支給する米が必要です。

安定した米の供給を狙って「代官見立新田」と呼ばれる、江戸幕府の役人が土地を調査して百姓に開発させる方法まで編み出されました。

肥料も進化しており、「金肥(きんぴ)」と呼ばれる「干鰯・〆粕・油粕」などを使って、鳥多くの農作物を生産出来るようになりました。

⑤〈1722年~1730年 上米の制〉

「万石以上の大名に対して、1万石あたり100石の米を徴収する代わりに、参勤交代で江戸にいる期間を半分にする」という内容です。

5万石を所有する大名だと、500石の米を幕府に徴収されるイメージです。

その見返りとして、江戸にいる期間を半分にして貰えます。

現在首都圏の物価が高いように、当時も都市と田舎で物価の差がありました。

その為結果的に払う金額が、安くなるのです。

地方に住む大名にとっては上米の制で得できるし、幕府もお米を徴収して収入が増えるので、win-winの政策でした。

⑥〈1723年 足高の制〉

有能な人物を取り立てる為の政策です。

少し難しいので、1つずつ理解してください。

当時は役職ごとに、給料(米)が決まっていました。(ここでは課長という役職を例にします)

「課長」が3000石の給料が貰えるとして、役職遂行の為には諸々の経費で、4000石必要だとします。

差額の1000石については、自分の所有している石高から賄っていました。

しかし自分の所有する土地が500石しかない場合、「課長」という任務を遂行する事が出来なくなってしまいます。

徳川吉宗はこの不平等を是正する為、「課長」の任務遂行に4000石必要なんだから、4000石支給すると決めたのです。

足高の制のお陰で、貧乏だけど有能な人物を役人として取り立てる事が出来るようになりました。

⑦〈1724年 倹約令〉

紀州藩主時代の経験が、大きく反映されている政策です。

「質素倹約」を合言葉に節約を大切にし、大奥の経費削減や肌着を木綿に変えたりと、身の周りから次々に手を入れていきました。

厳しい内容だったので、世間からの批判は強かったようです。

⑧〈1730年 堂島米市場の公認〉

お米の生産技術が向上し市場に大量に流通すると、お米の価値が下落しました。

お米で給料を得ている農民や武士にとって、生活が困窮する原因でした。

大阪にある「堂島米市場」を幕府が公認する事で、米の相場を操作して米価の上昇を狙いました。

〈1732年 享保の飢饉〉

徳川吉宗が経済の手ごわさを知った出来事です。

1730年に堂島米市場を承認し、全国に流通するお米の量を減らすことで、米価を上げようとしました。

しかしこの年にイナゴの大群が農村を襲い、お米が全く採れなくなり飢饉が発生しました。

餓死者が大量に発生し、お米が経済に直結する弱さを実感した瞬間でもありました。

⑨〈1742年 公事方御定書〉

「公事方御定書」は裁判を効率化する法律集です。

いつの時代もそうですが、土地に関する裁判は後を絶ちません。

それに加えて殺しや盗みなどの裁判も、当然抱えています。

毎回の裁判でその都度判決を考えていては、全国の訴訟を捌き切れません。

そこで今までの裁判の判例(裁判の結果)を集めて、新しい裁判の時の参考にする事で、裁判を迅速化しました。

相対済し令を出した時から、「公事方御定書」を作成する構想はありましたが、全国の裁判例を吟味するのに時間を要した為、このタイミングになりました。

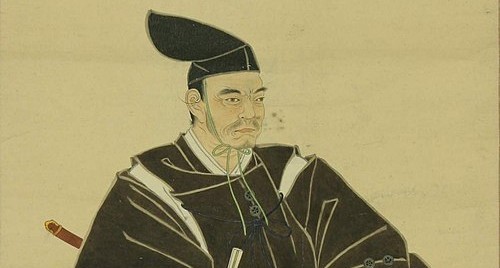

徳川吉宗の晩年

「徳川吉宗」は将軍として約20年間政治を行い、1745年に息子の「徳川家重(いえしげ)」を指名して、将軍職を譲りました。

〈徳川家重:Wikimedia Commons〉

その後は「大御所(おおごしょ)」と呼ばれる立場になり、江戸城の西の丸に住みながら家重の政治を助けました。

お米に関する政策を実行している吉宗は、人々から「米将軍」や「米公方」と呼ばれました。

1751年、徳川吉宗は病気により68歳で亡くなり、本格的に「徳川家重」の代に移行しました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント