皆さんこんにちは!

今回は旧石器時代について解説します!

つい最近まで、日本に旧石器時代は存在しないと思われていました。

日本の歴史の常識を覆した発見を確認しましょう!

それでは通史の幕開けです!!

旧石器時代とは

約3万8000年前から約1万年前までの、日本列島に人類が生活していた時代を指します。

「石器時代」という言葉は、文字どおり「石の道具を使っていた時代」を意味します。

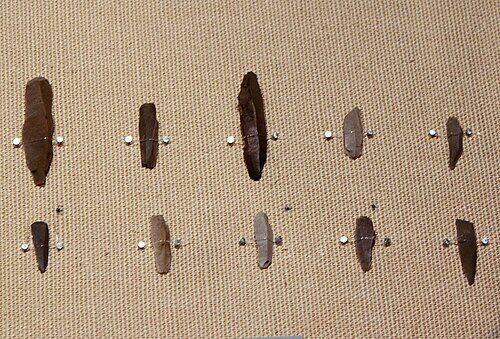

旧石器時代の石器は「打製石器(石を打ち欠いて鋭利な刃を作ったもの)」でした。

対して、縄文時代の石器は「磨製石器」が中心で、使っていた石器の種類が大きな違いとなります。

また、土器を使っていなかった事も特徴です。

この当時はまだ、土器を作る技術が日本列島に住む人類にはありませんでした。

打製石器には主に以下の4種類があります。

| 石器の種類 | 使用法 | 使用用途 |

| 打製石斧(ハンド=アックス) | 直接手に持つか、短い柄に付ける | 木を切る、動物を殴る 動物の解体 |

| ナイフ形石器(下の写真) | 直接手に持つか、短い柄に付ける | 動物の肉や皮を切る 突き槍、投げ槍 |

| 尖頭器(ポイント) | 木の柄に取り付ける | 刺す専門 |

| 細石器(マイクロリス) | 補助的役割 | 投げ槍のダメージを増やす |

打製石斧

ナイフ形石器

尖頭器

細石器

用途ごとに使い分けて狩りをしていたのが、打製石器から伝わってきます。

日本の旧石器文化と岩宿遺跡

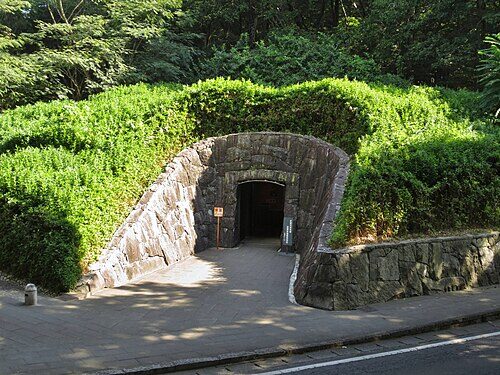

旧石器時代を語る上で、最重要なのが「岩宿遺跡(群馬県桐生市)」です。

〈岩宿遺跡:Wikimedia Commons〉

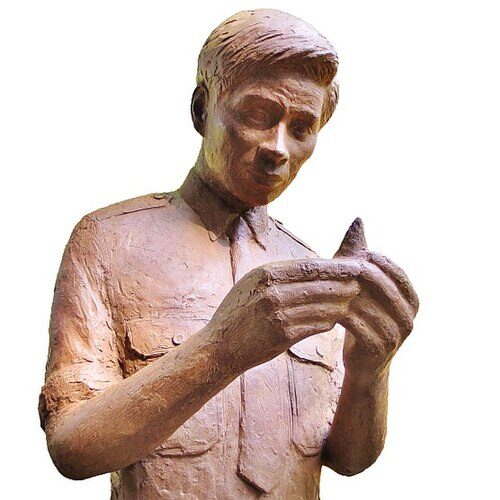

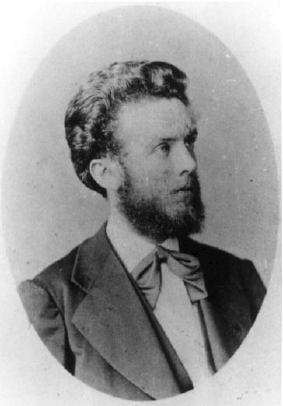

1949年、「相沢忠洋(あいざわただひろ)」という考古学者が、関東ローム層から打製石器を発見しました。

〈相沢忠洋:Wikimedia Commons〉

「関東ローム層」=「関東周辺の火山が噴火した際に積もった火山灰が酸化して、色が赤くなった地層の事」を指します。

「関東ローム層」は旧石器時代の地層です。

石器が発見された事で、日本の旧石器時代が存在を証明する決定的証拠となりました。

それまで学界では「日本に旧石器文化は存在しない」と考えられていました。

岩宿遺跡の発見によって、その常識は覆され、日本史の教科書を書き換える大発見となったのですね。

岩宿遺跡を発見した「相沢忠洋」は、当時は農民出身の無名の青年でした。

考古学を独学で学び、粘り強く調査を続けた末に大発見を成し遂げたのです。

氷河期と自然環境

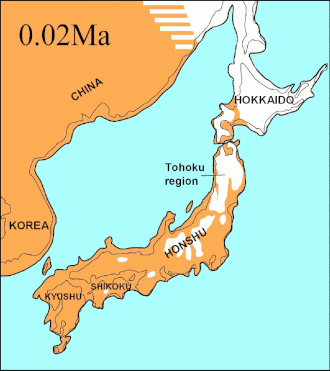

当時は更新世という氷河期時代で、日本列島は現在とは別世界です。

氷河期には気温が現在よりも7〜8度低く、北海道から本州北部はツンドラ気候です。

当時の日本列島は氷期にあたり、ユーラシア大陸と陸続きでした。

〈旧石器時代の日本:Wikimedia Commons〉

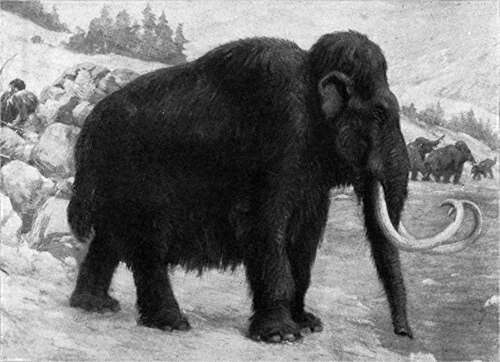

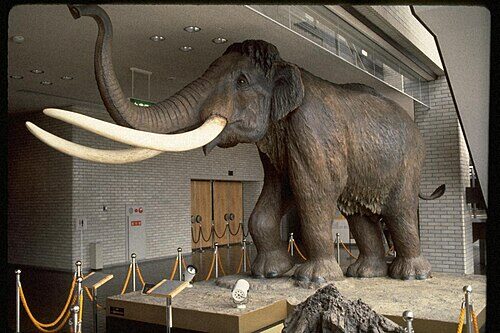

シベリア方面からマンモスやヘラジカなどの大型動物が移動し、それを追って人類が列島へやって来たと考えられています。

北からマンモスやヘラジカが、南からはナウマンゾウやオオツノジカが日本列島にやって来たと考えられています。

マンモス

ヘラジカ

ナウマンゾウ

オオツノジカ

「ナウマンゾウ」という名前は、日本でその化石を研究したドイツ人地質学者・「ナウマン」に由来します。

〈ナウマン:Wikimedia Commons〉

ナウマンは日本の地質調査に大きな功績を残し、「地質学の父」と呼ばれました。

また、旧石器時代は世界的に見ると、人類の進化と文化の拡大が進んだ時代でもあります。

ネアンデルタール人=「ヨーロッパに住み、頑丈な体を持っていた。死者を埋葬する習慣も。」

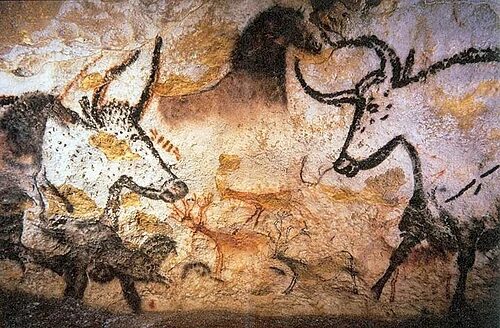

クロマニョン人 =「 現生人類の直接の祖先。洞窟壁画を残した。」

〈洞窟壁画:Wikimedia Commons〉

日本の旧石器文化はこれらの流れと直接的な接点は少ないですが、同時代的に人類が世界中で生活を広げていたことを意識しておくと、理解が深まります。

追加で日本で発見されている人類も抑えましょう。

山下町洞人 =「沖縄県で発見、約32000年前の日本最古の人骨化石」

港川人 =「沖縄県で発見、約18000年前の化石」

浜北人 = 「静岡県で発見、約14000年前の化石」

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント