皆さんこんにちは!

今回は江戸時代の終焉・「大政奉還」までを解説します。

長かった江戸時代も遂に終わり、新しい時代がやってきます。

「徳川慶喜」は江戸幕府を葬り去る為に将軍職に就いたと言ったそうです。

人々の想いが交錯する、激動の幕末に幕を下ろしていきましょう!

↓前回までの復習をしたい方はこちらをご覧ください!!↓

徳川慶喜の将軍就任

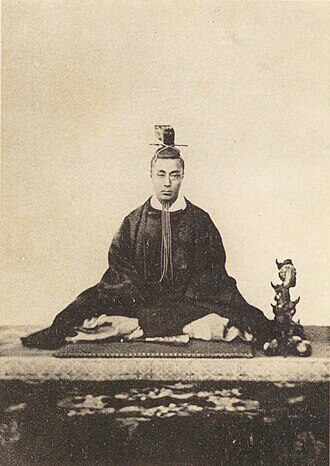

〈1866年 5月24日 徳川家茂 死去〉

第14代将軍の「徳川家茂」が大坂城で死去し、第二次長州征討が失敗に終わりました。

〈徳川家茂:Wikimedia Commons〉

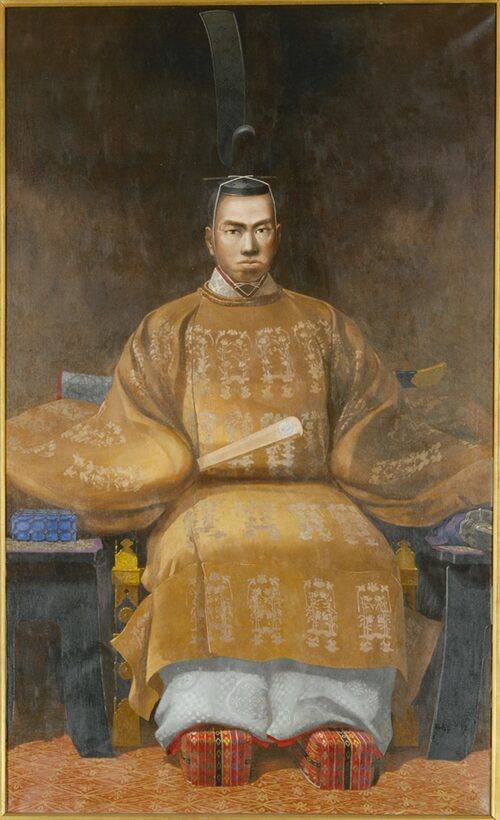

徳川慶喜に3度目の将軍就任の要請がかかり、最早自分しかいないと思い応じました。

今までに2回要請がかかっていましたが、将軍は疲れるのでやりたくないと断っていました。

〈徳川慶喜:Wikimedia Commons〉

第15代将軍となり、幕府の権威を取り戻すべく行動を開始します。

それが1866年、慶応の改革です。

〈1866年 慶応の改革〉

フランス公使「レオンロッシュ」の助言を借りながら、ヨーロッパの行政組織を取り入れ、幕府を近代化させようとしました。

〈レオンロッシュ:Wikimedia Commons〉

新しい人材の登用や製鉄所・造船所などを設立し、幕府を改革していきます。

欧州留学も奨励し、この留学には新一万円札である「渋沢栄一」も、パリに派遣されています。

〈渋沢栄一:Wikimedia Commons〉

幕府を中心とする国家づくりに、「徳川慶喜」は奔走していました。

大政奉還の奏上

孝明天皇の崩御と薩長同盟

1867年、幕末の政局を左右してきた「孝明天皇」が崩御し、息子である明治天皇と共に新時代を作る機運が一気に高まりました。

〈孝明天皇:Wikimedia Commons〉

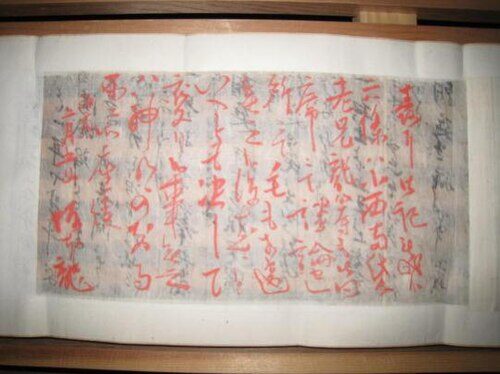

長州藩と薩摩藩は1866年に「薩長同盟」を締結しており、「孝明天皇」の崩御を契機に武力を持って幕府を潰そうと動き出しました。

〈坂本龍馬自筆「薩長同盟裏書」:Wikimedia Commons〉

この動きを予見して、「徳川慶喜」は切り札を使います。

〈1867年 大政奉還〉

大政奉還とは「幕府が朝廷に政権を返上すること」です。

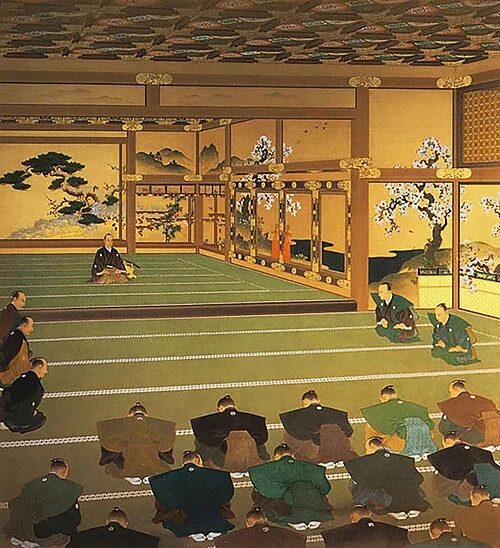

下の絵は大広間で徳川慶喜が各藩の重臣に、大政奉還を告げている際の絵と勘違いされがちです。

実際は大政奉還の前日の10月12日に、幕府役人や家門大名に対して大政奉還の伝達を行う際の様子を描いたものです。

〈大政奉還:Wikimedia Commons〉

表向きでは幕府は朝廷に政権を返上しましたが、政治制度が全く整っていない朝廷はしばらく「徳川慶喜」が政治を執るよう命令しました。

これこそが「徳川慶喜」の真の狙いでした。

討幕派は意地でも幕府を潰し、朝廷と共に新しい政府を樹立と思っていました。

しかし幕府が朝廷に政権を返上し、朝廷から政治を執るように命令されたとなると、幕府を潰す理由が無くなってしまいます。

朝廷が政治を執る力が無いのを理解した上で大政奉還を行い、朝廷からのお墨付きを貰った上で、新しい時代でも影響力を持ち続けるのを目標にしていたのですね。

引き続き徳川の天下が続く事に、討幕派は不満を募らせました。

明治時代の幕開け

〈1867年 王政復古の大号令〉

討幕派は明治天皇を担ぎ上げクーデターを起こしました。

それが「王政復古の大号令」です。

〈「王政復古の大号令」が発せられた京都御所:Wikimedia Commons〉

「明治天皇」を中心とし、徳川家を排除した新政府の樹立を宣言しました。

新政府を樹立したメンバーは、もう徳川に支配されるの嫌だと考えている人も多かったので、当然の流れかもしれないですね。

〈1867年 徳川慶喜に辞官・納地の命令〉

ポイントになるのは「辞官・納地」です。

「辞官・納地」というのは、新政府が慶喜に対して「内大臣(朝廷での役職)」と「全国の幕府領」を天皇に返還しろと命令する政策です。

「征夷大将軍」については大政奉還の時に辞職していますので、残りの慶喜の役職も取り上げようとしたのですね。

徳川慶喜自身、本当は徳川トップの構造で新時代も運営していきたっかのですが、最早それは不可能だと悟っていました。

せめて新政府と合流し、一人の政治家として明治時代を動かしていこうと考えていました。

しかし、現実は「辞官・納地」を命令され、徳川家は締め出される方向です。

「徳川慶喜」は非常に優秀な人物であり、「今国内が内乱が起こり海外に弱みを見せると、清と同様に外国に占領される」と危惧していました。

新政府の方針に従う予定でしたが、当然「徳川慶喜」の部下達は新政府のやり方に反発します。

「徳川慶喜」は内乱を避けるよう行動しましたが、「徳川慶喜」を慕う者達や幕府で誇りを持って働いていた物達の怒りは頂点に達し、一人の力で止められるものではありませんでした。

こうして戊辰戦争が勃発するのです。

戊辰戦争から明治時代として扱いますので、明治時代のカテゴリーをご覧ください!

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント