皆さんこんにちは、パルです!

今回は南北朝の統一と足利義満の政治を解説していきます。

半世紀に渡る戦いを終わらせ、室町幕府の全盛期を築いた足利義満の政治を見ていきましょう!

↓南北朝の始まりを知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓

足利義満の治世

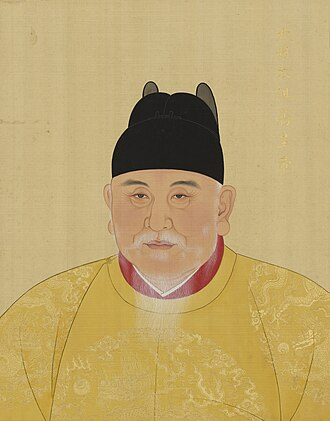

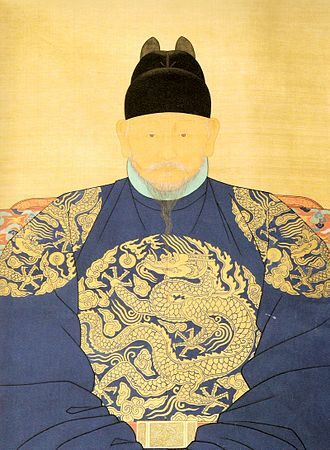

〈1368年 明 建国〉

現在の中国では鎌倉時代に御家人を苦しめた「元」が滅び、「朱元璋」によって「明」が建国されました。

〈朱元璋:Wikimedia Commons〉

「明」は「海禁政策」を実施しており、基本的に鎖国状態です。

しかし中華王朝伝統の「朝貢貿易」は行っており、服属してきた国とのみ貿易を行います。

室町時代には「明」と貿易を開始するので、頭の片隅に入れておいてください。

〈1369年 12月30日 足利義満 征夷大将軍に就任〉

1367年に父の「足利義詮」が病気になり、息子の「足利義満」が将軍家の家督を相続しました。

当時「足利義満」はまだ10歳です。

〈足利義満:Wikimedia Commons〉

元服の儀式が終わっていないと征夷大将軍になれないので、就任まで少し時間が空きます。

元服の儀式を経て、1389年に「後光厳天皇」から征夷大将軍に任命されました。

〈後光厳天皇:Wikimedia Commons〉

「足利義満」はまだ幼いので、管領の「細川頼之」が政治を導いていきます。

〈細川頼之:Wikimedia Commons〉

「足利義満」は「細川頼之」を父のように慕っていました。

〈1370年 今川了俊 九州探題に任命〉

九州では依然として、南朝勢力の「懐良親王」が九州の大半を抑えています。

〈懐良親王:Wikimedia Commons〉

「懐良親王」打倒の為に送り込まれたのが、「今川了俊」です。

〈今川了俊:Wikimedia Commons〉

「今川了俊」は共に派遣されてきた仲間や現地の人達と協力しながら、九州の平定に成功するのです。

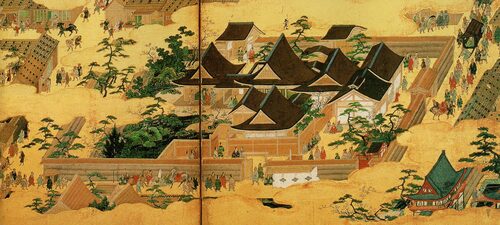

〈1378年 足利義満 花の御所に移る〉

現在の北小路室町へ幕府の政庁を移転しました。

この政策は幕府の権威を高める為であり、管領の「細川頼之」が考案したと言われています。

幕府の政庁は「花の御所」と呼ばれるようになります。

〈花の御所:Wikimedia Commons〉

画像だと見えませんが、鴨川から水を引いて屋敷の庭に池を作り、四季折々の花を植えました。

一年中花が咲き誇っていたので、「花の御所」と呼ばれるようになりました。

〈1381年頃 奉公衆 設置〉

「奉公衆」=「将軍の直轄軍」を指します。

普段は将軍の護衛や御所の警備を担当しています。

合戦が始まると将軍の軍事力として活躍します。

この頃から各地の「守護」が力を付けてきて、将軍を凌ぐほどの勢力を築きつつありました。

「守護」を牽制する為に自身の軍隊を持ち、力で従わせる必要があったのです。

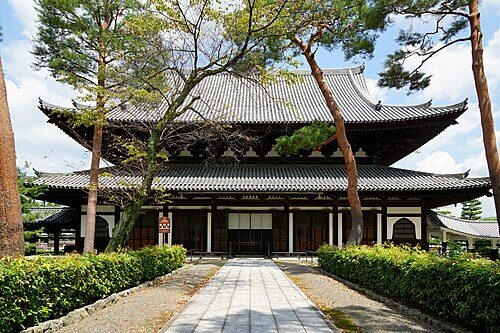

〈1392年 相国寺 完成〉

「相国寺」は「足利義満」が建立した寺院です。

〈相国寺:Wikimedia Commons〉

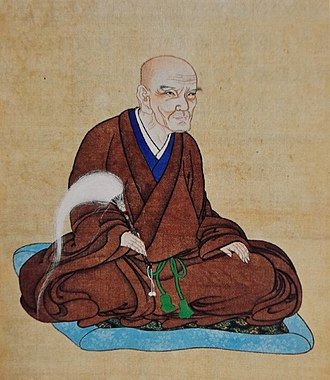

「足利義満」は当時「左大臣」の役職に就いていました。

「足利義満」が師と仰ぐ、お坊さんの「春屋妙葩」が「あなたはいま左大臣の位にいます。左大臣は中国では相国と言いますゆえ、相国寺と名づけてはいかがか」とアドバイスしました。

そのアドバイスを聞き入れ、「相国寺」という名前に決定しました。

〈1390年 土岐康行の乱〉

「足利義満」最初の守護粛清です。

「奉公衆」を整備し幕府の基盤を盤石にする為に、幕府の脅威となるライバルを潰す時期に入ります。

経緯

「土岐氏」は「尾張国・伊勢国・美濃国」の守護を務めていた一族です。

鎌倉時代に功績を上げ、南北朝の動乱で北朝側で参戦し、有力守護に成り上がりました。

1387年に「土岐頼康」が死去すると、領地の相続を巡って「足利義満」が介入します。

〈土岐頼康:Wikimedia Commons〉

「分割相続」で御家人が困窮した鎌倉時代の反省を活かし、室町時代には「単独相続」が一般的となっています。

本来であれば、「土岐康行」がそのまま領地を継承するはずでした。

しかし1388年「足利義満」が「土岐康行」に「美濃国・伊勢国」、弟の「土岐満貞」に「尾張国」を与えました。

これに当然ブチぎれるのは、「土岐康行」です。

1389年に「土岐康行」が「土岐満貞」討伐の為に挙兵し、内乱に発展しました。

結果

「足利義満」は「土岐康行」を謀反人として、討伐の兵を送り込みました。

「土岐康行」は敗北して、家督を外されました。

叔父の「土岐頼忠」が「美濃国」を継承し、「伊勢国」は幕府に没収されます。

結果的に土岐氏は「伊勢国」を失ったのです。

「足利義満」の巧みな戦略が伺えます。

〈1391年 明徳の乱〉

当時の山名氏は全国66ヶ国の内、11ヶ国の守護を務めていたので、「六分の一殿」と呼ばれていました。

反乱の内容は「土岐康行の乱」に似ていますので、詳しく見ていきましょう!

経緯

発端は「伯耆国・但馬国・備後国・隠岐国」の守護を務める「山名時義」が死去した事から始まります。

「山名時義の子供達」が「伯耆国・但馬国・備後国」を相続し、甥である「山名満幸」が「隠岐国」を相続しました。

しかしここで「足利義満」が介入します。

「山名時義」が生前将軍を軽んじていたというのを理由に、「山名満幸」に対して「山名時義の子供達」を攻撃するように命令しました。

この攻撃には「山名時義」の弟である「山名氏清」も参加しています。

〈山名氏清:Wikimedia Commons〉

「山名時義の子供達」は攻撃を受け行方を眩ませたので、「山名氏清」・「山名満幸」・「山名持豊」に所領を再配分したので一件落着に見えました。

しかし「山名時義の子供達」が戻ってくると話がややこしくなります。

既に所領は分配しているので、「山名氏清」・「山名満幸」は当然警戒しますよね。

ここですかさず「足利義満」が邪魔をします。

「山名満幸」が以前「後円融天皇」の所領に押し入っていた事を理由に、「山名氏清」・「山名満幸」の討伐を命じるのです。

完全に難癖でめちゃくちゃですが、以上の理由から内乱に発展します。

結果

「山名氏清」・「山名満幸」が難癖を付けてくる「足利義満」に戦争を仕掛けましたが、幕府軍に敗北します。

「山名氏清」は戦死し、「山名満幸」は行方を眩ませました。

この反乱を理由に8ヶ国を没収し、山名氏は3ヶ国の守護に成り下がっていました。

完全に「足利義満」の策略にハマったのです。

〈1392年 朝鮮 建国〉

「高麗」が滅び、「朝鮮」が建国されました。

建国者は「李成桂」です。

〈李成桂:Wikimedia Commons〉

韓国ドラマの時代劇を見ている方は、朝鮮という言葉をよく聞くと思います。

時代を確認した時に1392年以降の話であれば、「李成桂」が建国した朝鮮を指します。

明治時代に日本が支配するまで「朝鮮王朝」が続くので、覚えておいてください!

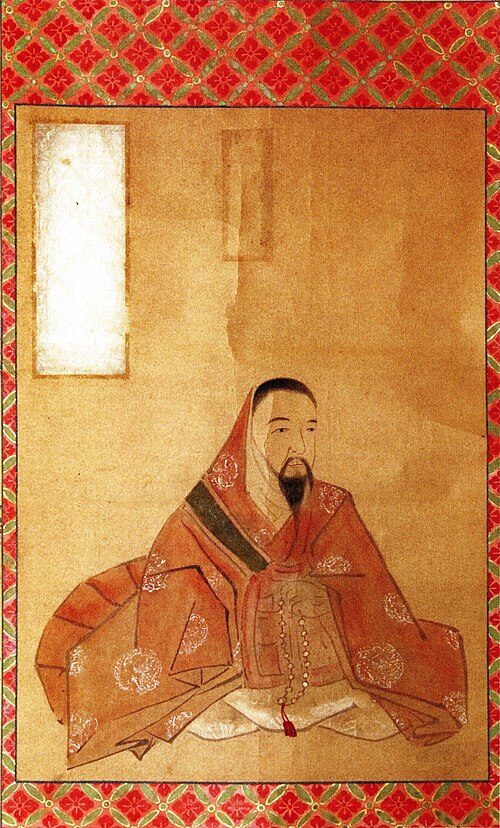

〈1392年 10月5日 後亀山天皇 譲位〉:南北朝の統一

「足利義満」が南朝との講和に取り掛かります。

既に南朝には京都に攻め込む力は残っておらず、九州の「懐良親王」も「今川了俊」によって降伏寸前でした。

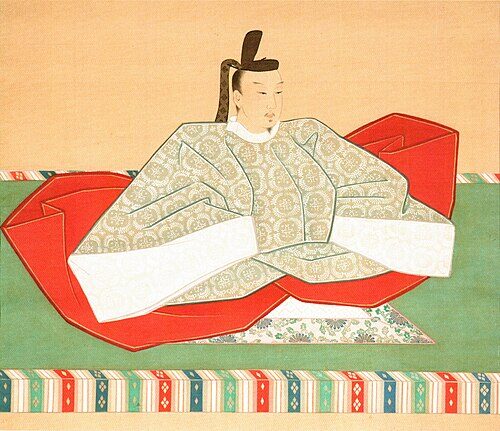

皇位を北朝と南朝で交代にする「両統迭立」を条件に、南朝の「後亀山天皇」が北朝の「後小松天皇」に譲位する形で、南北朝を統一しました。

〈後亀山天皇:Wikimedia Commons〉

〈後小松天皇:Wikimedia Commons〉

「両統迭立」を条件にした南北朝の統一を「明徳の和約」と言います。

朝廷は京都に一本化され、半世紀に渡る南北朝の動乱はようやく終わりを迎えました。

余談ですが「両統迭立」は守られず、以後は北朝の血筋が皇位を継承していきます。

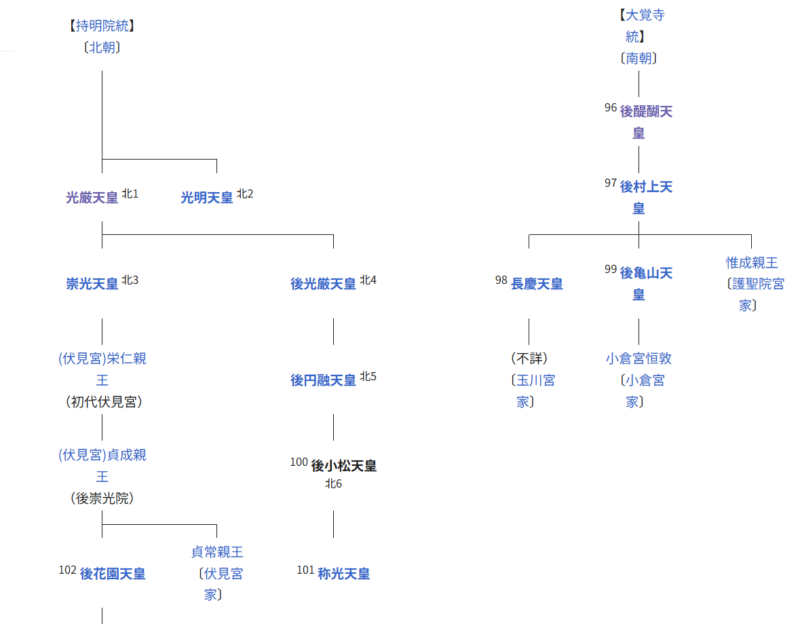

家系図を確認しましょう。

第99代が南朝の「後亀山天皇」で、第100代が北朝の「後小松天皇」に引き継いでいます。

101代以降も、北朝の血筋から選出されているのを確認してください!

〈家系図:Wikimedia Commons〉

足利義満の大御所時代

〈1394年 足利義満 将軍職を足利義持に譲る〉

権力者あるあるだと思いますが、全てを思い通りにしたら、息子の後見人に回ります。

とは言っても、「足利義満」絶対的な権力を保持していましたので、「足利義持」に実権はありませんでした。

〈足利義持:Wikimedia Commons〉

太政大臣 就任

「足利義満」は「太政大臣」に就任し、公家社会でも文句無しにトップに上り詰めます。

武士で「太政大臣」に就任したのは、「平清盛」以来です。

武士社会でも公家社会でも頂点に君臨した彼の目には、どんな景色が映ったのでしょうか。

〈1399年 応永の乱〉

将軍職を譲っても「足利義満」の剛腕は衰えません。

次なる目標は大内氏です

経緯

この反乱の主役は「大内義弘」です。

経緯は単純で「大内義弘」が「足利義満が大内氏を潰そうとしている」という噂を信じ挙兵しました。

「土岐氏」・「山名氏」と戦力を削いできた経歴があるので、噂は真実味を帯びたのでしょう。

やられる前にやる精神で、大坂の「堺」で挙兵しました。

結果

幕府軍の攻撃に「大内義弘」は反乱に失敗し、戦死しました。

軍事力を手にした将軍の前に逆らえる守護はいなくなっていたのです。

〈1404年 日明貿易(勘合貿易) 開始〉

「足利義満」は利益を求めて、「日明貿易(勘合貿易)」を開始します。

「日明貿易」は「勘合(かんごう)」という証明書を使うので、別名「勘合貿易」と呼ばれています。

「勘合」を使うのは、「倭寇(わこう)」という日本の海賊が関係しています。

当時は正式な国交はありませんでしたが、日本と明の商人同士で私的な貿易が行われていました。

しかし「倭寇」が明の貿易船を襲い、品物を強奪していました。

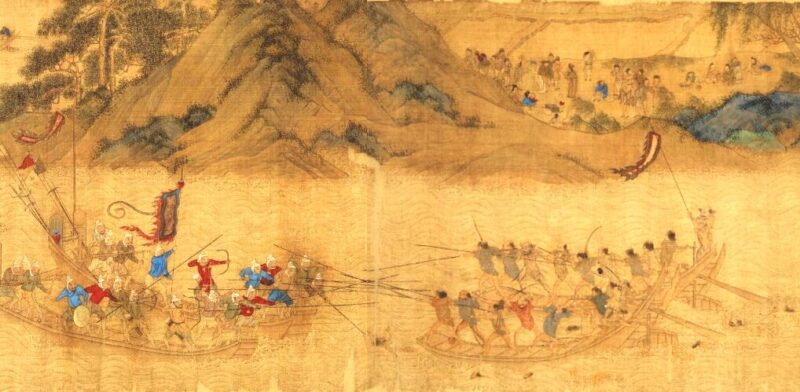

〈左が明、右が倭寇:Wikimedia Commons〉

明は倭寇を取り締まってくれるなら、「日本と正式な貿易をしたい」と考えていたのです。

「足利義満」は明の要望を受け入れ、「勘合」という証明書を使う事で「倭寇」を排除しました。

倭寇が「正規の貿易船になりすます」という事態を未然に防いだのですね。

「勘合貿易」により、中国の高級品(絹、書物、陶磁器)や「明銭」などを輸入し、幕府の収入を強化しました。

当時日本は外国のお金を流通させていたので、「明銭」を輸入出来るのは大きなメリットがありました。

〈1398年 足利義満 北山殿に移る〉

「北山殿」=「足利義満の別荘」を指します

皆さんが「金閣寺」と呼ぶ建物の正式名称は、「鹿苑寺(ろくおんじ)金閣」と言います。

〈鹿苑寺金閣:Wikimedia Commons〉

元々は「足利義満」の別荘として建てられましたが、彼の死後にお寺になりました。

金閣は上の階が金箔で飾られていて、見ての通り非常に豪華です。

しかも建設当初は屋根なども含め、全てに金箔が貼られていたそうです。

以後「足利義満」は北山殿から政治を動かすようになります。

〈1404年 5月6日 足利義満 死去〉

「北山殿」にて「足利義満」が死去しました。

彼の死後お寺に改築され、現在では京都の一大観光地としてその名を残しています。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント