皆さんこんにちは!

今回は建武の新政の開始と南北朝の成立について解説します!

建武の新政はすぐ崩壊するので、内容を抑えるのが難しいです。

権力者がコロコロ入れ替わる時代なので、人物を整理して流れを確認しましょう!

↓鎌倉幕府の滅亡を復習をしたい方は、こちらをご覧ください!!↓

建武の新政

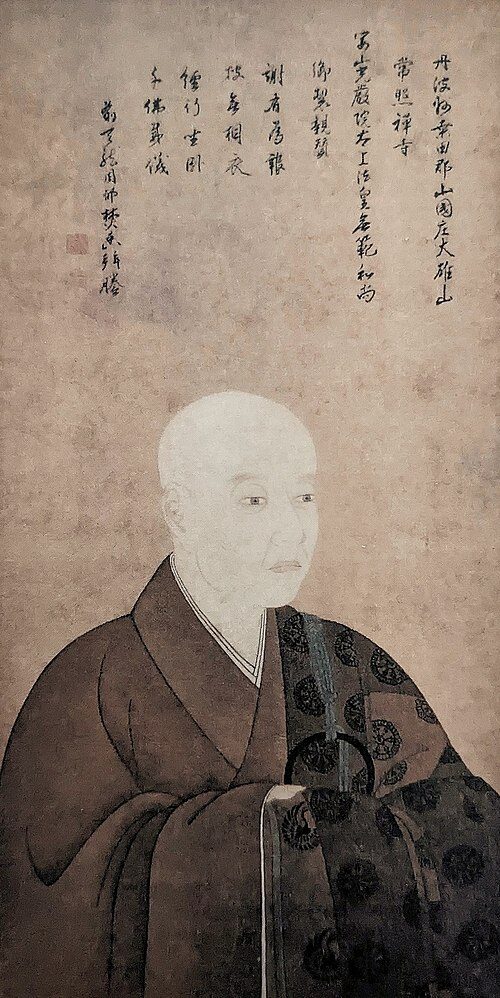

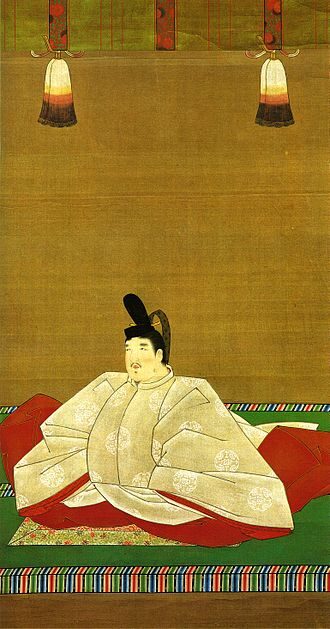

〈1333年 5月25日 光厳天皇 廃位〉

「後醍醐天皇」が隠岐に島流しされている頃、「光厳天皇」が即位していました。

「後醍醐天皇」は「光厳天皇」を廃しました。

〈光厳天皇:Wikimedia Commons〉

「後醍醐天皇」は再び皇位に就き、「建武の新政(けんむのしんせい)」を始めます。

〈後醍醐天皇:Wikimedia Commons〉

「新政」は「親政」と漢字を間違えないように気を付けて下さい!

~意外と知らない南北朝時代の豆知識~

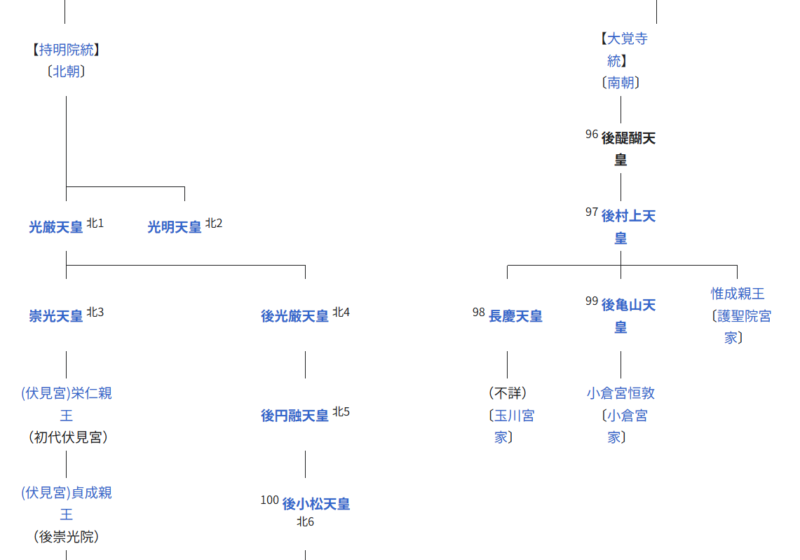

「後醍醐天皇」が隠岐に流されている時に擁立された「光厳天皇」の血筋を、「持明院統」と言います。

よく家系図を見てもらうと、「光厳天皇」の右上に「北1」と書いてあります。

これは「北朝」で立てられた天皇で、正統な天皇としては認められていない事を意味しています。

〈家系図:Wikimedia Commons〉

一方で「後醍醐天皇」から続く「大覚寺統」には「96~99」まで番号が振ってあります。

「第96代天皇~第99代天皇」という意味です。

これは「大覚寺統」の血筋を正統な天皇として認める事を意味しています。

「どっちを正統な天皇として認めるか問題」は、「三種の神器」が関係しています。

「三種の神器」=「八咫鏡・天叢雲剣(草薙剣)・八尺瓊勾玉」を指します。

〈三種の神器/画像は想像図であり、実物は非公開:Wikimedia Commons〉

「三種の神器」を所有している者こそが天皇の証であり、「後醍醐天皇」が「吉野」へ逃亡する時、「三種の神器」も「吉野」へと持っていきました。

歴史を勉強していると「後醍醐天皇」が好き放題やってると思いがちですが、「三種の神器」を継承している以上は、南朝が正統な血筋としてカウントされます。

現在の令和の天皇は126代目の天皇ですが、「北1~北5」までの天皇は含んでいません。

意外と知られていない事実なので、覚えておいてください!!

〈1333年 6月13日 護良親王 征夷大将軍 就任〉

意外と知られていないですが、建武の新政下でも「征夷大将軍」はいます。

その人物は「後醍醐天皇」の三男である「護良親王」です。

〈護良親王:Wikimedia Commons〉

今回の「征夷大将軍」は幕府を作る目的ではありません。

「護良親王」が将軍の地位を望んだのは、全国の武士の求心点になろうとしていたからです。

簡単言えば、武士の纏め役が必要だと考えたのですね。

「後醍醐天皇」は自身への権力集中を図っていましたが、「征夷大将軍」は武家政権の象徴でもあるので、要らないと考えていました。

しかし「護良親王」は「武家から朝廷を防衛する事」を目的として将軍の地位を要求したので、断る理由ありませんでした。

「足利尊氏」が「征夷大将軍」になると、それこそ「建武の新政」の基盤が危うくなります。

「護良親王」を将軍として認める方がまだ安全と考え、「護良親王」を任命しました。

しかしその後「護良親王」は、「足利尊氏」と「阿野廉子」の罠に嵌り監禁されてしまします。

〈阿野廉子:Wikimedia Commons〉

「阿野廉子」は「後醍醐天皇」の奥さんです。

「護良親王」は次期天皇候補ですが、他の奥さんとの間に生まれた人物です。

「阿野廉子」は「護良親王」がいなくなれば、自分の子供達に皇位が回ってくると考えたのですね。

〈1333年 7月19日~12月24日 建武政権の機構 設置〉

やる気満々の「後醍醐天皇」は政治機構を作り上げていきます。

以下が京都に設置された役職です。

- 「記録所」=「重要な政務を判断するところ」」

- 「雑訴決断所」=「所領関係の裁判」

- 「恩賞方」=「恩賞関係の事務」

- 「武者所」=「京都の警備」

以下は地方に設置された役職です。

「鎌倉将軍府」=「武士の中心地である鎌倉の監視」

トップは「成良親王」で、「足利直義」が補佐役です。

〈足利直義:Wikimedia Commons〉

「成良親王」は「後醍醐天皇」の息子です。

「足利直義」は「足利尊氏」の弟です。

皇族をトップに立てて武士が補佐する体制は、鎌倉幕府に似ていますね。

「陸奥将軍府」=「朝廷の力が及び切っていない陸奥の監視」

陸奥国の国衙が設置してあった「多賀城」に追加して設置しました。

トップは「義良親王」で、「北畠顕家」が補佐役です。

〈北畠顕家:Wikimedia Commons〉

「義良親王」は「後醍醐天皇」の息子で、後の「後村上天皇」です。

〈義良親王:Wikimedia Commons〉

「鎌倉将軍府」と同じく、皇族をトップに立てて武士が補佐する体制です。

「国司・守護」=「各国の管理」

鎌倉時代と同じように、諸国に設置されています。

しかし「後醍醐天皇」は中央集権国家を目指しているので、今よりも監視の目が強くなっている印象です。

〈1334年 年号を「建武」に改元〉

年号を「正慶(しょうきょう)」から「建武」に改元しました。

新しい時代の到来を日本中に知らしめる、「後醍醐天皇」の意気込みを感じます。

年号改元も、建武の新政の1つの政策としてカウントされます。

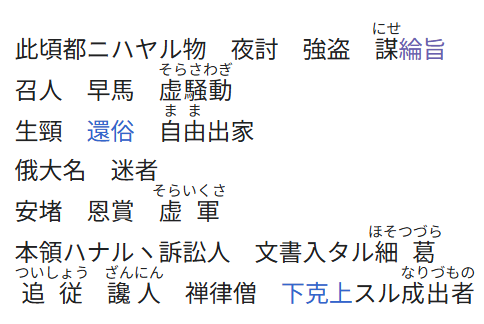

〈1334年 二条河原の落書〉

「二条河原の落書」=「建武政権を風刺した七五調の文書」を指します。

「落書」=「路上に落とす、門・塀に貼るなどで、政治・世相・個人などを批判・風刺した匿名の文書」

「二条河原の落書」の内容は、全文が現代に伝えられています。

どんな内容か一部を記載します。

〈二条河原の落書の冒頭:Wikimedia Commons〉

声に出して読んでみると分かりますが、七五調になっています。

専門家の間でも最高傑作と評価される落書だそうです。

「建武の新政」は武士中心の政治ではなく、貴族や天皇が主導する旧来の体制に戻す改革です。

「土地の再分配・税の見直し・人事の刷新」などの様々な改革が行われた一方で、倒幕に味方してくれた武士を適当に扱う内容でした。

当然この新政は、武士達にとって大きな不満になります。

世の中の皮肉を伝えたかった何者かが、誰でも読めるように「落書」として残したのです。

〈1335年 中先代の乱〉:足利尊氏が朝廷に反旗を翻す

経緯

「北条高時」の遺児である「北条時行」が、鎌倉幕府再興を謀り挙兵しました。

「中先代の乱」の勃発です。

北条氏を「先代」、足利氏を「後代」と呼び、この反乱はその中間に起きている出来事なので「中先代」と言います。

挙兵した時の「北条時行」の年齢はなんと10歳です!!

武士の気合を感じますね。

「鎌倉将軍府」として鎌倉を任されていた「足利直義」は、圧倒的な軍勢を目の当たりにし鎌倉を放棄します。

鎌倉を出る時に幽閉されていた「護良親王」をついでに暗殺しました。

乱の鎮圧の為に、京都に応援を要請しました。

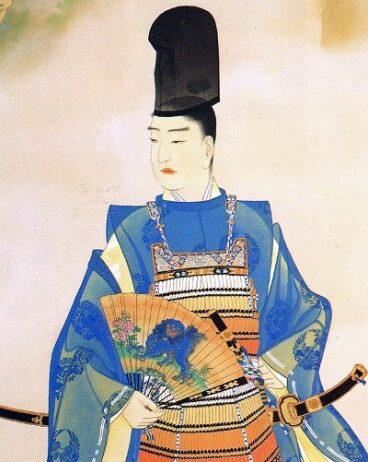

鎌倉の反乱を受けて「足利尊氏」は「後醍醐天皇」に「反乱鎮圧の命令」と「征夷大将軍の任命」を要求します。

〈足利尊氏:Wikimedia Commons〉

しかし「後醍醐天皇」は当然拒否します。

「征夷大将軍の任命」=「新しい幕府を認める」と同義だからです。

天皇中心の日本にしたい「後醍醐天皇」の思惑から外れてしまいますからね。

結果

「足利尊氏」は「後醍醐天皇」の命令をシカトし、勝手に出陣しました。

「足利尊氏」が朝廷に反旗を翻したのです。

この前鎌倉幕府を裏切ったばかりなのに、また主君を裏切るのです(笑)

武士を蔑ろにする後醍醐天皇への忠誠心は、既に無くなっていたのですね。

「足利尊氏」は「北条時行」を破り、乱を鎮圧しました。

※「北条時行」は自害したと思われていましたが、実は生きていました。

中先代の乱を鎮圧し京都に戻った「足利尊氏」は、「後醍醐天皇」とはやっていけないと悟ります。

「後醍醐天皇」の命令をシカトしたので、「足利尊氏」と「後醍醐天皇」は超気まずかったと考えられます(笑)

建武の新政の崩壊と南北朝時代へ

〈1336年 1月30日 足利尊氏 都落ち〉

「後醍醐天皇」が「足利尊氏」追討の綸旨を出します。

仲悪いので当然ですよね。

「北畠顕家」が中心となり、「足利尊氏」を攻撃します。

「足利尊氏」はこの戦いに敗れ、九州に落ち延びます。

〈1336年 5月25日 湊川の戦い〉:楠木正成 敗死

九州から東上してきた「足利尊氏」と、朝廷方の「楠木正成」の軍の戦いです。

〈楠木正成:Wikimedia Commons〉

「摂津国」での戦いになりました。

〈摂津国:Wikimedia Commons〉

今まで数々の戦いを知略で制してきた「楠木正成」にも最後の時が訪れます。

圧倒的な兵力と正面戦闘になり、数で負けている楠木軍は徐々に消耗させられます。

最後は民家へと避難し、弟の「楠木正季」と自害しました。

〈1336年 8月15日 光明天皇 擁立〉:足利尊氏 再入京

湊川の戦いで「楠木正成」を討ち取った「足利尊氏」は、再び京都に戻ってきました。

「足利尊氏」はどんどん政策を推し進めます。

「後醍醐天皇」の代わりに、「光厳天皇」の弟である「光明天皇」を擁立します。

〈光明天皇:Wikimedia Commons〉

「光厳天皇」は「後醍醐天皇」に廃位されていたので、「足利尊氏」は自分の権威を主張する為に、新しい天皇を立てる必要があったのですね。

天皇の擁立が完了した「足利尊氏」は、遂に禁断の一手に出ます。

〈1336年 11月7日 建武式目 発表〉:室町幕府の成立

室町幕府を開く目的で、基本政策17カ条を発表しました。

内容は「これからの政治の方針」を述べたものです。

「中原章賢(是円)」というお坊さんに相談して「建武式目」は作られました。

日本史的には「建武式目」をもって、室町幕府の成立とします。

「建武式目」の制定は「後醍醐天皇」の思想と真っ向から対立する意思の表れでもありました。

~超重要!「御成敗式目」・「式目追加」・「建武式目」・「建武以来追加」の違い~

・御成敗式目

「御成敗式目」は鎌倉幕府第3代執権・「北条泰時」が制定しました。

〈北条泰時:Wikimedia Commons〉

武士の為の最初の法律で、それまでの慣習や裁判基準を明文化してあります。

主な内容は「御家人間の土地相続・訴訟・恩賞」などで、武家社会の実務に即した規定です。

・式目追加

鎌倉時代後期~南北朝初期にかけて、随時「御成敗式目」に新しい法令が追加されました。

「新しい法令に追加する事 & 新しい法令そのもの」=「式目追加」と言います。

・建武式目

室町幕府を開く目的で出されました。

内容は「これからの室町幕府の政治の方針」を述べたものです。

具体的な法令とかでなく、大まかな政治の方針です。

「中原章賢(是円)」というお坊さんに相談して「建武式目」は作られています。

・建武以来追加

超簡単に言うと、「御成敗式目に式目追加をした内容+建武以後の新法」=「建武以来追加」です。

なので内容は「実際の裁判・統治に使う法律」が中心です。

「御成敗式目」に「式目追加」されたように、「建武以来追加」も新しい判例が出る度にアップデートされていきます。

結果「建武以来追加」の最終版には「1338年~1520年」の法令が収録されています。

〈1336年 12月 後醍醐天皇 吉野に逃走〉

経緯

建武の新政は僅か2年ほどで崩れました。

一番の大きな理由は「土地問題」です。

この当時土地は命の次に大事なもので、土地を誰が所有するかが建武の新政の一番の注目ポイントでした。

後醍醐天皇は全国の土地問題を一人で解決する体制にしたのです。

「綸旨」という天皇が出す命令で、土地問題の解決を目指しました。

しかし冷静に考えると、1人の人間が全国の土地問題を解決できる訳がありません。

建武の新政に不満を持った人々は、鎌倉幕府を倒した立役者である「足利尊氏」の元に集まり、「後醍醐天皇」を圧迫したのです。

そして「足利尊氏」は「後醍醐天皇」を幽閉します。

問題を連発する「後醍醐天皇」に嫌気が差す気持ちも分かります(笑)

結果

しかし「後醍醐天皇」は牢屋から脱出し、吉野に逃れ南朝として政治を再開します。

京都と奈良に天皇がいるカオスな状態が始まりました。

鎌倉幕府が滅亡してからの3年間は「南北朝時代」にカウントするか微妙ですが、「後醍醐天皇」の逃亡により「南北朝時代」が正式に始まりました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント