皆さんこんにちは!

今回は鎌倉幕府の成立と源氏の断絶について解説してきます。

今回から鎌倉時代に入るので、時代の区分としては「中世」になります。

ちなみに平安時代までは「古代」です。

それでは中世の最初の授業を始めていきましょう!

↓平安時代の復習をしたい方は、こちらをご覧ください!!↓

鎌倉幕府の成立

〈1185年 11月 守護・地頭 設置〉:鎌倉幕府成立

壇ノ浦の戦いで平氏を滅ぼした「源頼朝」は、武士による政治を始める為に、天皇にあるお願いをします。

〈源頼朝:Wikimedia Commons〉

「守護・地頭」の設置です。

守護

国ごとに置かれた「軍事と警察の責任者」を指します。

大きな任務として「大犯(だいぼん)三カ条」があります。

「大犯三カ条」=「京都大番屋役の催促、謀反人・殺害人の逮捕する権限」を指します。

任命者は「鎌倉幕府」です。

地頭

荘園や公領(郡・郷・保)に置かれ、「年貢の徴収・土地管理・治安維持」を担当します。

任命者は「鎌倉幕府」です。

荘園領主や朝廷に年貢を納め、その手数料として徴収分の一部を取ることで、生計を立てていました。

奈良時代に本格的に開始した律令の「国司・郡司」についても確認しましょう!

国司

国ごとに置かれました。

公領の農民から税(稲・布・労役)を集め、国を治める役職です。

任命者は「朝廷」です。

郡司

地元の支配や徴税を国司の下で担当します。

任命者は「朝廷」です。

納税のルートは以下の通りです。

農民(公領の百姓) → 郡司(地方の実務担当) → 国司(まとめて徴収・管理) → 中央の朝廷

表にしたので、一気に確認しましょう!

| 名称 | 任命者 | 置かれた場所 | 主な役割 | 農民から見た立場 |

|---|---|---|---|---|

| 国司 | 朝廷 | 各国(令制国ごと) | 税(公地公民の租庸調、のち年貢)を徴収し、中央へ送る | 税金を集める役人(「国の代表」) |

| 郡司 | 朝廷(もともと地方豪族) | 郡(地方の小区画) | 地元の支配や徴税を国司の下で担当 | 身近な支配者(地元の豪族) |

| 守護 | 鎌倉幕府(将軍) | 各国(国ごと) | 軍事・警察(大犯三カ条:大番催促・謀叛人逮捕・殺害人逮捕) | 戦や治安維持で関わる存在 |

| 地頭 | 鎌倉幕府(将軍) | 荘園や公領(村単位) | 年貢の取り立て・土地の管理・治安維持 | 年貢を取り立てる武士(身近な支配者) |

解説してきたように、1つの土地で朝廷と幕府が重複して支配しています。

このシステムの事を、「公武二元支配」と言います。

近年では「守護・地頭」の設置をもって、鎌倉幕府の成立と考えます。

〈源義経 指名手配〉

「守護・地頭」の設置は、全国を支配する為の政策でしたが、もう一つ大切な理由がありました。

それは弟である「源義経」を捕まえることでした。

〈源義経:Wikimedia Commons〉

いきなりの急展開ですが、「源頼朝」は「源義経」にずっと不満を持っていました。

いくつか理由がありますが、

- 「源頼朝」と同じくらい権力を持っていると振舞っていたから

- 奇襲攻撃で勝っていたから(この当時の戦い方としては良くない)

- 三種の神器を取り返せなかったから(壇ノ浦の戦いで攻めすぎて、三種の神器は「安徳天皇」と共に入水)

- 朝廷から勝手に官位を貰っていたから

自分勝手に振舞う「源義経」を許さず、守護と地頭を設置し指名手配したのです。

〈1189年 9月 奥州藤原氏 滅亡〉

「源義経」は小さい頃お世話になった「奥州藤原氏」の元に身を寄せました。

↓奥州藤原氏を解説しています、こちらをご覧ください!!↓

しかし、4代目の「藤原泰衡(やすひら)」は、頼朝が義経を差し出せと何回も言ってくるので、圧力に押されて義経を殺してしまいます。

しかし「殺せとは言っていない」と難癖を付けられ「源頼朝」の怒りを買い、1189年に奥州藤原氏は滅ぼされてしまいました。

東北にも守護と地頭を設置し、東国を手中に収めました。

〈1189年 11月 源頼朝 右近衛大将就任〉

平氏も奥州藤原氏も滅亡させた源頼朝は、朝廷とは違う方法で全国統治機関である「幕府」を既に作っています。

しかし名実ともに武士のトップになる為には、「征夷大将軍」に任命される必要があります。

征夷大将軍の任命は、天皇や上皇が行います。

しかし「源頼朝」は「後白河上皇」と仲が悪く、1185年の段階では「征夷大将軍」に任命して貰えませんでした。

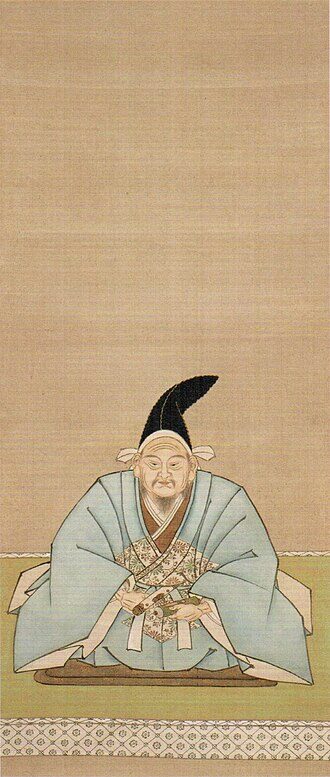

〈後白河上皇:Wikimedia Commons〉

そこで任命されたのが「右近衛大将」です。

これは完全に「後白河上皇」の嫌がらせです。

嫌がらせと言い切れる理由は、以下の通りです。

①「右近衛大将」は都で天皇を守る役職

「源頼朝」は鎌倉に拠点を置いているのに、京都での職務を与えられても実際には果たせません。

つまり「形だけの官職」で、「源頼朝」にとっては動きづらい立場なのです。

②朝廷の下に置く意味合い

征夷大将軍のような「独自の軍事権」ではなく、あくまで朝廷の官僚です。

「お前はまだ朝廷の一部にすぎないぞ」という上皇の牽制の意味があります。

③源頼朝の反応

「源頼朝」は「右近衛大将」就任後、すぐに辞任したと言われています。

一度就任したのは、上皇に真っ向から歯向かうのを避けた為です。

「自分は武士の棟梁であり、朝廷の手下ではない」という立場を守ったのです。

〈1192年 4月26日 後白河上皇 崩御〉

保元の乱から時代を動かしてきた「後白河上皇」が遂に崩御します。

彼の崩御をキッカケに、正式な武士政権が誕生するのです。

〈1192年 7月 源頼朝 征夷大将軍就任〉

「源頼朝」がようやく「征夷大将軍」に任命されました。

鎌倉時代の成立が1185年なのか1192年なのかで意見が割れていると、耳にした人がいるかもしれません。

土地を支配した「守護・地頭」の設置か、役職を手に入れた「征夷大将軍」の任命で議論が続いているのです。

1192年に後白河上皇が亡くなったので、そのタイミングで征夷大将軍に任命されました。

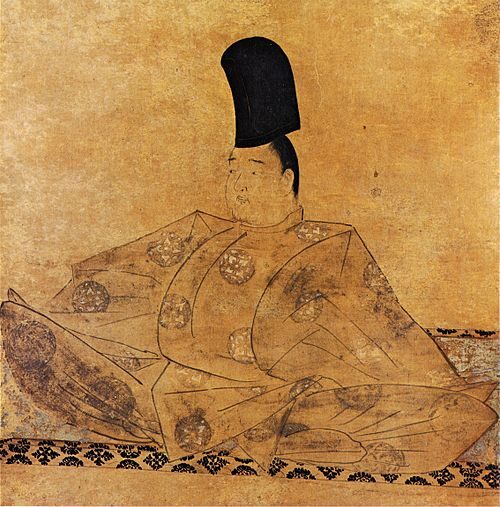

源頼朝を征夷大将軍に任命したのは「後鳥羽天皇」です。

〈後鳥羽天皇:Wikimedia Commons〉

びっくりした方もいるかもしれません。

「源頼朝」を征夷大将軍に任命し、鎌倉幕府の存在を正式に認めた人物が、承久の乱で幕府の敵となって立ちはだかるのです。

歴史の面白さ、ひいては人間の感情の複雑さが、感じ取れます。

鎌倉幕府の政治機構

鎌倉幕府は御家人を統制する為の機関です。

「御家人」は「将軍」に忠誠を誓う「奉公(ほうこう)」として戦いや仕事を手伝います。

その代わりに「将軍」から「御恩」として土地や役職を保証されました。

御恩と奉公の関係は非常に重要で、御家人は幕府が土地を保証してくれないなら、幕府の為には戦いません。

このビジネスパートナーのような関係だからこそ、強固な関係性が築かれていたのです。

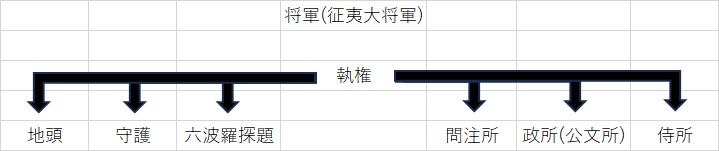

以下が鎌倉幕府の政治機構です。

上の図は鎌倉幕府の機構図です。

左の3つは地方に置かれている機関で、右は3つは本拠地である鎌倉に置かれている機関です。

以下で解説していきます。

① 将軍(征夷大将軍)

武士のトップで正式には「征夷大将軍」です。(別名は鎌倉殿と言われます)

源頼朝の死後は力を失い、次第に名前だけの存在になってしまいました。

② 執権(しっけん)

1203年に新設された役職で、将軍を助ける立場です。

北条氏が世襲する役職で、実際は将軍を抑え込み権力を握ります。

「北条政子」が「源頼朝」の奥さんだったので、北条氏が執権の独占に成功しました。

〈北条政子:Wikimedia Commons〉

③侍所

御家人を纏める役職で、幕府の人事も担当しました。

トップの事を「別当(べっとう)」と呼び、初代別当には「和田義盛」が就任しました。

〈和田義盛:Wikimedia Commons〉

④政所(公文所)

一般政務やお金の管理をする部署です。

トップの事を「別当(べっとう)」と呼び、初代別当には貴族出身の「大江広元」が就任しました。

〈大江広元:Wikimedia Commons〉

⑤問注所

訴訟や裁判を行う部署です。

トップの事を「執事」と呼び、初代執事には「三善康信」が就任しました。

⑥六波羅探題

1221年の「承久の乱」の後に京都に設置されました。

「承久の乱」を起こしたのは、「後鳥羽上皇」です。

〈後鳥羽上皇:Wikimedia Commons〉

目的は「天皇・上皇」の監視です。

貴族からの反乱が起こらない様に監視しておく役職です。

源氏の断絶

〈1199年 源頼朝 死去〉

激動の時代を生きてきた「源頼朝」が亡くなりました。

ここで興味深い事実があります。

鎌倉時代の出来事は「吾妻鏡」という書物に書いてあります。

〈吾妻鏡:Wikimedia Commons〉

しかし「源頼朝」が亡くなったページだけが無いのです。

完全に私の予想ですが、何者かに暗殺されたものと思われます。(病気だったらそう書けばいいですからね)

ここから鎌倉幕府の揺らぎが見え始めます。

〈1199年 13人の合議制 開始〉

将軍の独裁を辞めて、有力御家人で話合う方針にしました。(強制的です)

「源頼朝」は圧倒的な尊敬とカリスマ性で幕府を纏めてきました。

しかし息子の「源頼家」は生まれながらに将軍なので、御家人の苦労などを知らず適当な発言も多かったようです。

「13人」なのは多数決などでも、必ず決められるようにする為です。

御家人達は将軍という独裁者が居なくても、幕府は運営出来ると気付いていたのです。

〈1202年 源頼家 征夷大将軍就任〉

「源頼家」が成人したのを契機に将軍になりました。

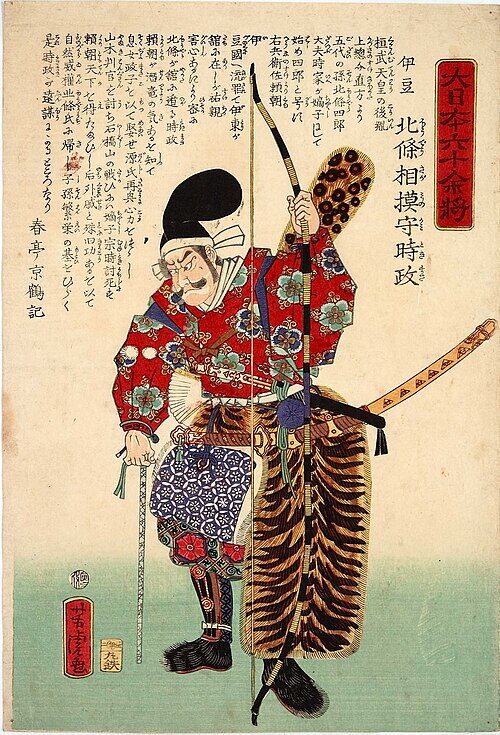

しかし、権力は「北条政子」のお父さんである「北条時政」が握りました。

〈北条時政:Wikimedia Commons〉

「源頼家」から見て、叔父にあたる人物です。

13人の合議制の中でも「北条時政」は中心的人物になり、源頼家は飾りの将軍になりました。

〈1203年 比企能員の乱〉

権力を掌握しようとする「北条氏」によって、「比企氏」が滅ぼされた事件です。

あまり知られていない人物ですが、源氏が断絶する上で非常に重要な事件です。

詳しく見ていきます。

経緯

「比企能員(ひきよしかず)」は源平合戦の時から源頼朝を支え、源頼家の教育係でもありました。

「比企能員」の娘が「源頼家」と結婚し、「一幡」という子供を授かりました。

「一幡」が将軍になれば、「比企能員」はおじいちゃんとして権力を握れる訳です。

平安時代の外戚関係と同じです。

一方で、「源頼家」には「千幡」という弟がいます。

〈千幡:Wikimedia Commons〉

こちらは「北条政子」の息子なので、「北条時政」が後見人です。

「源頼家」が病気で倒れると、「北条時政」が「千幡」を次期将軍にする為に動きます。

この不穏な動きを「比企能員」が「源頼家」に報告し、「北条時政」の暗殺を計画します。(源頼家的には、弟よりも息子に将軍を継いでほしいのです)

しかしこの計画バレて「比企氏」は滅ぼされ、「一幡」も犠牲になりました。

〈1203年 9月7日 源実朝 征夷大将軍就任〉:源頼家 将軍解任

「比企能員の変」を受け、「源頼家」が将軍職を追放されます。

「千幡」が代わりに将軍職に就き、「源実朝」と名乗りました。

〈源実朝:Wikimedia Commons〉

源頼朝も勿論、飾りの将軍です。

将軍就任時の年齢は12歳です。

〈1204年 7月18日 源頼家 暗殺〉

将軍職を追放された「源頼家」は伊豆の「修善寺」に幽閉されました。

〈修善寺:Wikimedia Commons〉

もはや「源頼家」の側近として戦ってくれる御家人はいなかったのです。

7月18日の夜、「源頼家」が入浴中に、何者かに暗殺されました。

暗殺者は誰かは分かっていませんが、99%北条氏の仕業だと思います。

〈1203年 北条時政 執権・政所別当就任〉

将軍を立てることに成功した「北条時政」は 「執権」を新設して就任し、「政所別当」も兼任しました。

一気に北条氏に権力が集中し始めます。

〈1205年 畠山氏 滅亡〉

この話は非常にややこしいので、家系図を思い浮かべて下さい。

北条時政には「牧の方」という奥さんがいて、娘を生んでいました。

娘の旦那さんは「平賀朝雅(ともまさ)」と言います。

実は「平賀朝雅」は「源頼朝」の養子であり、「平賀朝雅」は源氏の血筋なので、将軍になることは可能でした。

「平賀朝雅」が京都で働いていたのですが、ここで「畠山重忠」の息子である「畠山重保」が登場します。

「畠山重保」が「源実朝」の結婚相手である「坊門信子(ぼうもんのぶこ)」を京都に迎えに行った時、祝いの席で「平賀朝雅」と喧嘩になります。

「平賀朝雅」は畠山が悪口を言った事を、「牧の方」・「北条時政」に報告し、競合して畠山氏を討伐しました。(やってる事が子供過ぎる笑)

〈1205年 北条時政 失脚〉

「北条時政」は「牧の方」と共謀して将軍の「源実朝」を殺害し、「平賀朝雅」を新将軍として擁立しようとしました。

「北条政子」がブチ切れ逆に、「北条時政」が引退させられ、伊豆に隠居となりました。

執権には「北条政子」の弟である、「北条義時」が就任しました。

〈北条義時:Wikimedia Commons〉

〈1213年 5月 和田合戦〉

「北条氏」が「和田氏」を滅ぼした事件です。

「和田氏」と言えば「侍所別当」に就任している「和田義盛」です。

北条義時打倒の計画が反北条氏のグループで練られており、そのメンバーに和田一族のメンバーが加担していました。

和田義盛は許してやって欲しいと北条氏にお願いしに行きましたが、結局処罰を受けました。

処罰を受けたメンバーの不満が爆発し、「和田義盛」を担ぎ上げ反乱を起こしました。

戦況は兵力の多い北条氏が優勢で、和田一族は滅びました。

鎌倉駅の隣駅に「和田塚駅」があります。

〈和田塚駅:Wikimedia Commons〉

和田塚駅からすぐの場所に、和田一族戦没地と伝わるお墓があります。

〈画像:Wikimedia Commons〉

非常に無念だったことでしょう。

「和田義盛」が亡くなった事で、「侍所別当」の席が空きました。

「北条義時」が「侍所別当」に就任し、「侍所別当」・「政所別当」・「執権」を兼任し、政治も軍事も掌握しました。

〈1213年 金槐和歌集 編纂〉

北条氏の権力が強化された時代に、青年に成長した「源実朝」は、将軍という役職の無意味さに気付きました。

いつしか和歌に没頭するようになり、1213年に「金槐和歌集」を編纂します。

「金」=「鎌(鎌倉)」

「槐」=「(中国語で)大臣」

意味は上記の通りですが、「源実朝」が右大臣に就任したのは1218年の事なので、なぜ大臣という意味を使ったのかは分かりません。(結果右大臣になったので、分かりやすいですね)

「源実朝」は官位の昇進に執着するようになり、「大江広元」から諫められた事があります。

返答は、「私の代で源氏は途絶えるから、後世に名を残せるように家名を上げたい」でした。

自分の未来を知っているかのような発言に、衝撃を隠せません。

〈1219年 源実朝 暗殺〉

降りしきる雪の中、遂にその時が来ます。

右大臣就任の式典が終わり「源実朝」が鶴岡八幡宮の階段を下りている最中、木の陰から「公暁」という人物が出てきて暗殺しました。

〈公暁:Wikimedia Commons〉

〈鶴岡八幡宮:Wikimedia Commons〉

「公暁」は「源頼家」の次男です。(一幡の弟です)

「源実朝が将軍になったから、父(源頼家)が殺されたので敵討ち」というのが理由です。

その後「公暁」は北条氏によって滅ぼされ、源頼朝から続く血筋は断絶しました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント