皆さんこんにちは!

今回は鎌倉時代のビッグイベントである、承久の乱について解説します。

北条政子・北条義時・北条泰時を中心に、朝廷と対峙します。

あまり知られていないですが、日本史の中で天皇側が朝敵に負けたのは、この戦いだけです。

承久の乱が鎌倉幕府に与えた影響を、確実に抑えていきましょう!

↓鎌倉幕府当初の状況を知りたい方は、こちらをご覧ください!↓↓

北条義時の治世

〈1219年 北条政子 尼将軍として中継ぎ〉

「源実朝」が「公暁」に暗殺され、源頼朝からの血筋が途絶えてしまいました。

〈源実朝:Wikimedia Commons〉

将軍が不在となってしまいましたが、空席のままにしておく訳にもいきません。

しかし、御家人の中から将軍を選べば、喧嘩が起こる事は目に見えています。

以上の理由から、源頼朝の奥さんである「北条政子」が将軍の役割を務めていました。

〈北条政子:Wikimedia Commons〉

これが「尼将軍」と言われる理由です。

ここで1つの妙案が出ます。

皇族から将軍を選べば、権威も有り御家人の喧嘩も怒らないと考え付いたのです。

しかし肝心の天皇家ですが、現在のトップは「後鳥羽上皇」です。

〈後鳥羽上皇:Wikimedia Commons〉

↓後鳥羽上皇は百人一首にも登録されている人なので、こちらもご覧ください!↓↓

「後鳥羽天皇」は幕府が自滅してくれた方が良いので、将軍に出す皇族を決めようとしません。

政治の実権を取り返したいからですね。

〈1219年 藤原頼経 将軍就任〉

幕府は皇族の将軍を諦めて、摂関家出身である「九条頼経」を将軍に迎える事で話は決着しました。

〈九条頼経:Wikimedia Commons〉

しかし「九条頼経」は当時まだ2歳です。

鎌倉幕府の第4代将軍に正式に就任するのは、1226年です。

摂関家の人物が将軍になったので、「摂家将軍」と言われています。

〈1221年 承久の乱〉

「源頼朝」の血筋が途絶え幕府が混乱している今こそ、政治の実権を取り返すチャンスです。

「後鳥羽上皇」は挙兵を決意します。

「承久の乱」の勃発です。

「後鳥羽上皇」は幕府の実質的なトップである「北条義時」を討つよう全国の武士に命令します。

〈北条義時:Wikimedia Commons〉

これを「北条義時追討の院宣」と言います。

「院宣」は、上皇(院)が出す命令の事です。

「北条義時追討の院宣」を受けて、幕府には動揺が走ります。

未だかつて朝廷に反逆し勝った者はいません。

御家人達は選択を迫られていました。

北条政子の演説

御家人に動揺が走り朝廷へ寝返る者も現れる中、幕府を纏めたのは頼朝の最愛の妻「北条政子」でした。

源頼朝が遺した鎌倉幕府を存続させるべく、「北条政子」が御家人の前で歴史に残る演説をするのです。

皆心を一にして奉るべし。

これ最期の詞なり。

故右大將軍朝敵を征罰し、關東を草創してより以降、官位と云ひ俸祿と云ひ、其の恩既に山嶽よりも高く、溟渤よりも深し。

報謝の志これ淺からんや。

而るに今逆臣の讒に依り非義の綸旨を下さる。

名を惜しむの族は、早く秀康・胤義等を討取り三代將軍の遺蹟を全うすべし。

但し院中に參らんと慾する者は、只今申し切るべし。

— 『吾妻鏡』承久三年辛巳五月十九日壬寅条(原文は変体漢文)

以下が現代語訳

みんな、心を一つにして聞きなさい。

これが私の最期の言葉となるでしょう。

右大将・源頼朝公が朝敵を征伐し、関東を草創してから、官位といい俸禄(領地)といい(御家人はその恩恵を受けているはずなので)、その恩はすでに山より高く、海よりも深い。

そのご恩に報いようという皆の志が浅いはずがないだろうと、私は思います。

しかし今、逆臣(忠誠心の乏しい臣下)の讒言(でたらめなアドバイス)によって、道義に反した綸旨(天皇の命令)が下されました。

名を惜しむものは、いち早く藤原秀康・三浦胤義(胤義は政子のいとこで三浦義村の弟)を討ち取り、三代将軍(頼朝・頼家・実朝ら3人の将軍)が眠るこの鎌倉の地を守りなさい。

もしも後鳥羽上皇の側に味方したい者は、ただちに申し出るが良い。

演説は御家人の心に響き、涙する者まで居たと言われています。

後鳥羽上皇の予想に反して、殆どの武士は幕府側につきました。

その理由は「御恩」と「奉公」の関係が、幕府が武士の生活や地位を守っていたからです。

「御恩」と「奉公」の関係があったからこそ、御家人は上皇の命令よりも自分の立場を保証してくれる幕府に忠誠を誓ったのです。

朝廷が兵をあげたように、幕府も朝廷に対して討伐軍を送りました。

討伐軍の中心人物が「北条義時」の息子の「北条泰時」と、弟の「北条時房」です。

討伐軍は強く京都に攻め入り、上皇側の軍を打ち破りました。

「承久の乱」は幕府の圧勝に終わったのです。

承久の乱の戦後処理

後鳥羽上皇を隠岐島(現在の島根県にある島)に島流しにしました。

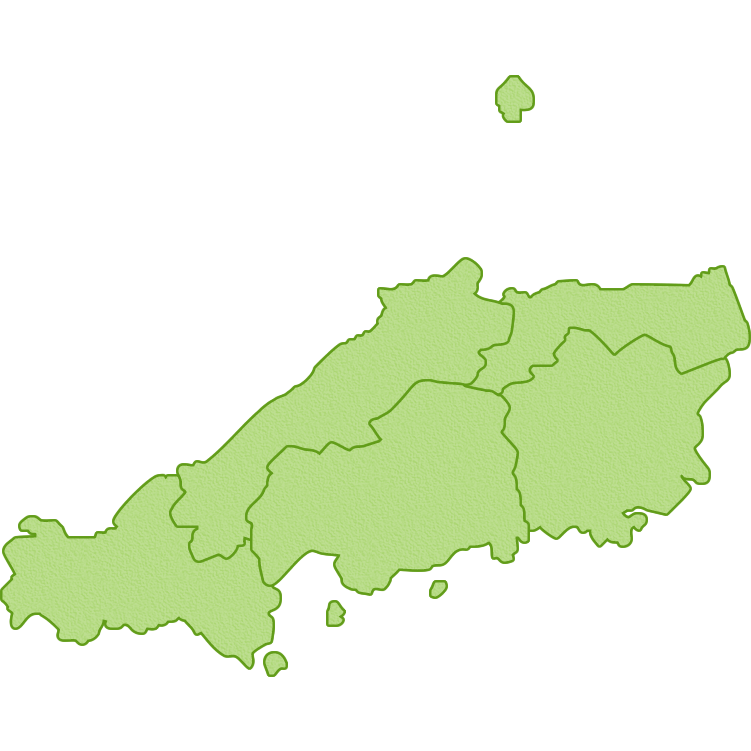

下の図の一番上にある丸い島です。

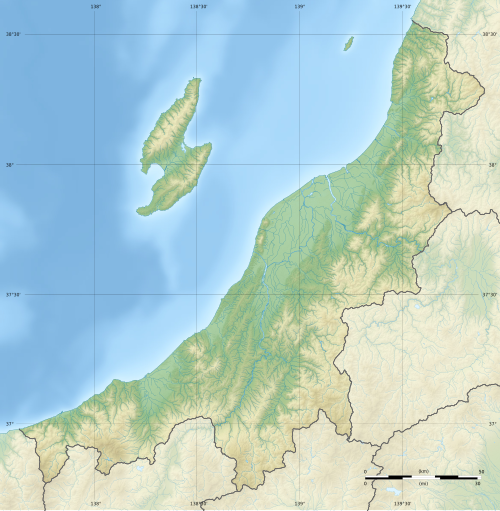

後鳥羽上皇に同調し承久の乱に加担した、息子の「順徳上皇」は佐渡島(現在の新潟県にある島)に島流しにしました。

〈順徳上皇:Wikimedia Commons〉

↓順徳上皇も百人一首にも登録されている人なので、こちらもご覧ください!↓↓

左上にある島が、「佐渡島」です。

〈佐渡島:Wikimedia Commons〉

承久の乱に反対していた「土御門上皇」は、「父が島流しになるのにぬくぬくと京都に居られない」とし、自ら土佐(現在の高知県)に島流しを希望しました。

〈土御門上皇:Wikimedia Commons〉

幕府は「後鳥羽上皇」の血筋は信用できないとし、「順徳上皇」の息子である「仲恭天皇」とクビにします。

〈仲恭天皇:Wikimedia Commons〉

「仲恭天皇」の代わりに、「後鳥羽上皇」の兄である「後高倉上皇」を「治天の君(上皇の中で権力を握っている人物)」としました。

「後高倉上皇」は天皇の経験が無いのに、上皇になった異例の人物になりました。

〈後高倉上皇:Wikimedia Commons〉

また「後堀河天皇」に皇位を継がせました。

〈後堀河天皇:Wikimedia Commons〉

朝廷側は「親幕府派」の人で固められたという訳です。

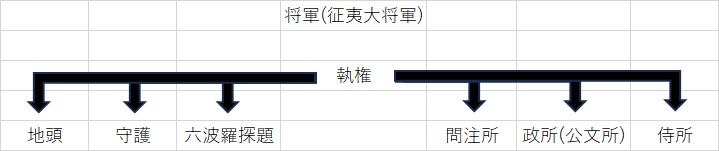

〈1221年 六波羅探題 設置〉

京都には「六波羅探題(ろくはらたんだい)」設置し、朝廷の動きを監視しました。

〈右の建物が六波羅探題:Wikimedia Commons〉

初代の六波羅探題に任命されたのは「北条泰時」と「北条時房」です。

「承久の乱」で攻め込んだまま、六波羅探題に任命されたのですね。

ちなみに元々京都の治安を守る為に設置されていた機関を「京都守護」と言います。

承久の乱によって「京都守護」は「六波羅探題」に吸収されました。

朝廷の味方をした貴族や武士の土地を取り上げ、幕府に従った武士たちに「御恩」として分け与えました。

承久の乱によって幕府の力は全国に広がり、武士が日本の支配者として完全に認められるようになりました。

余談ですが、六波羅探題に勤務した人物は、幕府の出世コースになります。

〈1224年 6月13日 北条義時 死去〉

北条氏の権力を高めてきた「北条義時」が、遂に亡くなります。

鎌倉幕府の初期メンバーの「北条義時」・・「源頼朝」・「源頼家」は、皆亡くなました。

鎌倉時代は新たなステージを迎えます。

北条泰時の治世

〈1224年 北条泰時 執権就任〉

父の「北条義時」が亡くなり、六波羅探題で働いていた「北条泰時」が執権に就任しました。

〈北条泰時:Wikimedia Commons〉

彼は世の為人の為に働く、非常に人情深い政治家として有名です。

〈1225年 7月11日 北条政子 死去〉

「尼将軍」として鎌倉幕府を守ってきた「北条政子」は、甥の「北条泰時」が執権に就任したのを見届けて亡くなりました。

北条氏の将来が安泰になったので、肩の荷が下りたのかもしれません。

鎌倉にある寿福寺に「北条政子」のお墓があります。

〈北条政子の墓:Wikimedia Commons〉

「北条政子」のお墓の隣には、最愛の息子である「源実朝」のお墓が並んでいます。

〈源実朝のお墓:Wikimedia Commons〉

〈1225年 連署・評定衆 設置〉

「北条泰時」は独裁で幕府を運営する事は考えず、御家人と協力しながら政治を執る方針を採用するのです。

「連署」=「鎌倉幕府No2の役職」です。

鎌倉幕府No1の役職である「執権」が文書に署名をする時に、「隣に連なって署名」をするので、「連署」と呼ばれています。

初代連署には「北条泰時」の叔父である「北条時房」が任命されました。

「評定衆」=「鎌倉幕府の有力御家人11人」を指します。

「執権」・「連署」・「評定衆」の計13人で、政治を運営していきます。

「源頼家」の時に導入されていた、「13人の合議制」をモデルにしたのでしょう。

この13人を「評定」と言います。

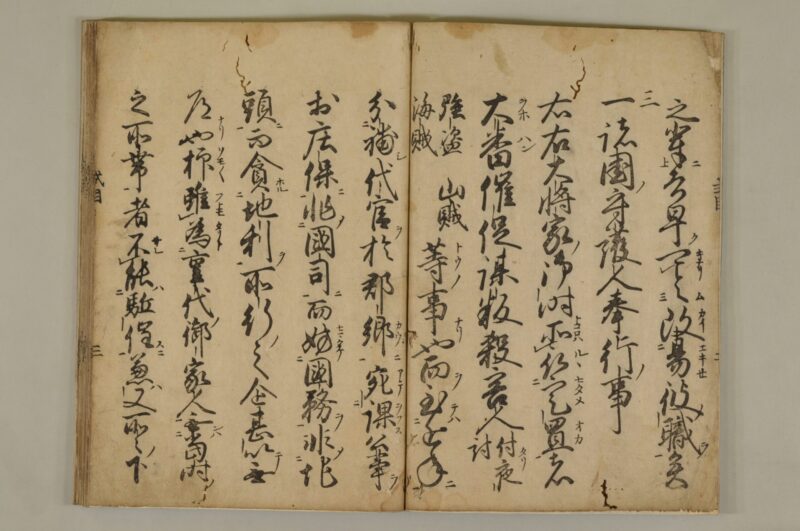

〈1232年 御成敗式目 制定〉

幕府の政治が安定してくると、全国の武士の揉め事を解決する必要があります。

武士は土地の為に命を懸けて戦っているので、土地に関する揉め事が多かったのです。

一件一件解決するには、件数が多すぎて無理です。

そこで武士に関する明確な裁判基準を作りました。

それが「御成敗式目」です。

〈御成敗式目:富山市立図書館〉

土地関係以外にも、守護・地頭、相続の話など、武士に関する法律が纏められています。

室町時代になっても御成敗式目をベースに、「式目追加」という形で武士を統治する事になります。

〈1242年 6月15日 北条泰時 死去〉

承久の乱以前から鎌倉幕府を支えてきた「北条泰時」が、60歳で亡くなります。

最後まで世の為・人の為に働き続けた、素晴らしい人物でした。

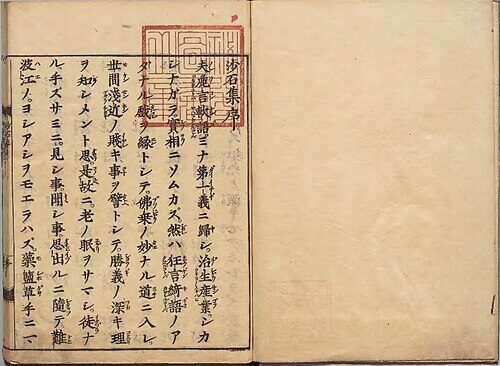

「沙石集」では「北条泰時」を

「まことの賢人である。民の嘆きを自分の嘆きとし、万人の父母のような人である」

と評しています。

〈沙石集:Wikimedia Commons〉

「道理」を愛し、裁判の際には「道理、道理」と繰り返していたそうです(笑)

道理に適った話を聞けば「道理ほど面白きものなし」と言って、感動して涙まで流したと伝えられています。

武士からも公家からも、信頼が厚かったそうです。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント