こんにちは、パルです!

今回の授業では古墳時代を扱います。

私の勝手なイメージですが、古墳時代って教科書見ても、

古墳がつくられたんだなぁとしか思わなくない?

教科書に入る前に、この記事を読んでもらうと理解が早まるから、

ぜひ楽しんで行ってね!

今回は高校で習う内容も多少含めながら解説していくぜ!

そもそも古墳時代ってどんな時代?

覚えてほしいのは、大きくわけてこの3つ!

- 人口増加・道路整備が古墳が出来た理由

- 古墳は権力者の権威付けの為に作られた

- 時期によって古墳の形が変わっている

今は、へ~そーなんだーって思ってもらえれば大丈夫。

この3つもしっかり関係性があるから、今日の授業でしっかり抑えていこう!

ちなみに、みんなの住んでる家の近くには、古墳ってあるかな?

自分の身近な所で歴史を感じられるようになると、点数アップは確実だ!

古墳時代の要点

古墳時代の始まりは明確に分かっていない。

その理由は、この当時の様子が分かる書物が無いから。

日本にはまだ文字が無かったから、中国の歴史書からヒントを貰っているんだけど、この時中国は戦争中で歴史書を書いている暇は無かったみたい。

大体西暦300年位に古墳が作られ始めたんだけど、まずは作られ始めた理由を覚えてほしい。

その理由は、人口増加により人々の交流が増え、道が整備され始めたから!

ん、どういうことってなったよね。大丈夫、説明します。

弥生時代に稲作が始まり、安定的に食料を手に入れられるようになった人々の寿命は徐々に伸び始め、人口が増加していった。人が増えると日本の国同士で交易が盛んになったんだけど、道を整備する必要が出てきた。道を整備すると余計な土(残土)が出るんだけど、これが道を整備する度に出てくるから残土でいっぱいになったんだ。そこで権力者は考えた。この余計な土(残土)を使って、大きなお墓を作らせようって。大きい建築物はそれだけで権威付けになるしね。

ここで一つ確認!古墳は土で作られているから覚えておいて!(意外と知らない子が多い)

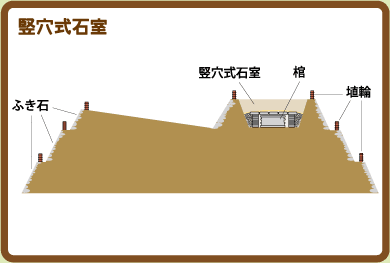

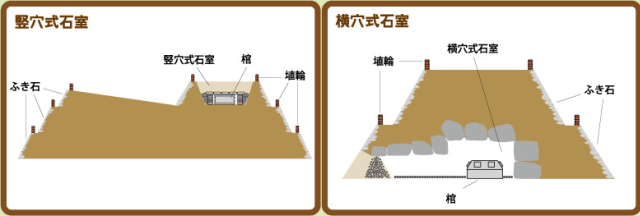

これらの理由から、古墳時代の前半では巨大な古墳が多いんだ。そして亡くなった人の埋葬の空間も、竪穴式石室と言って古墳の丸い部分に棺桶を入れて、上から土で被せるという方法だった。この方法は大量の土を使って、1人だけ埋葬するっていう形式だね。古墳の周りには埴輪が置かれ、古墳には祭事に使う豪華な物から武器まで、埋葬者を表す物が一緒に埋葬されたよ。

前期の古墳では前方後円墳といって、鍵穴の形をした古墳が多かったよ。因みに「方」は四角って言う意味があるから、四角い方が前で、丸い方は後ろっていうのも覚えておこう。

古墳時代の後半

古墳時代の後半になると、道がある程度整備されて、残土も出なくなったから、古墳はどんどん小さくなり、埋葬方法も横穴式石室に変わっていった。人が亡くなる度に棺桶を追加で入れていく形式に変化したから、少ない土で多くの人が埋葬できるようになったんだね。

古墳の形も前方後円墳ではなく、八角墳や円墳など小さい物に変化していったのも抑えよう!

最後に

お疲れ様!

何となく古墳時代のイメージはできたかな?

大阪にある大仙陵は世界で一番大きい古墳だから、ぜひ観光がてら行ってみてね!

この部分もっと詳しくやってほしいってところあったら、コメントしてね!

では、また次の授業で~

コメント