皆さんこんにちは!

今回は「応仁の乱」を解説します。

応仁の乱は非常にややこしいので、深追いはあまりお勧めしません。

この記事では、受験に出てくる内容に絞ってお伝えします。

応仁の乱により京都の町の焼き払われ、室町幕府の権威を弱体化させ、日本各地で統率が取れなくなっていきました。

それでは戦国時代の幕開けを見ていきましょう!

↓応仁の乱以前の情勢を確認したい方は、こちらをご覧ください!!↓

足利義政の治世

〈1449年 4月16日 足利義政 征夷大将軍に就任〉

1443年に第7代将軍の「足利義勝」が、「赤痢」に罹り病死してしまいました。(満9歳)

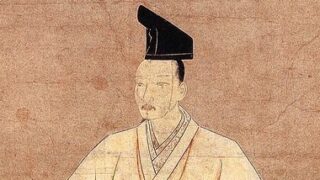

後継者として選ばれたのが「足利義勝」の弟である、第8代将軍「足利義政」です。

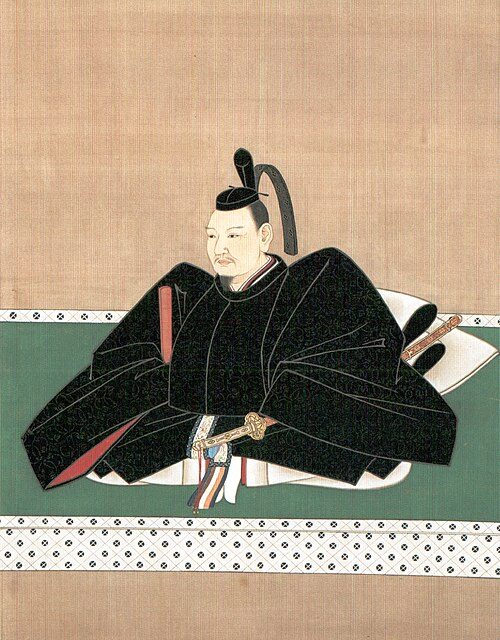

〈足利義政:Wikimedia Commons〉

〈1454年~1482年 享徳の乱 〉

関東で起きた戦乱です。

一般的には「応仁の乱」から戦国時代の始まりと言われていますが、専門家の中では「享徳の乱」が戦国時代の始まりと唱える方もいるようです。

「鎌倉公方」vs「関東管領」の争いで、他の勢力も加勢してくるので、戦いが長期戦になります。

関東が一足先に戦国時代に突入する様子を確認していきましょう!

〈1454年 12月27日 上杉憲忠 暗殺〉:享徳の乱 第1ラウンド

「鎌倉公方」の「足利持氏」が「永享の乱」で自害に追い込まれました。

後継者は息子の「足利成氏(しげうじ)」です。

〈足利成氏:Wikimedia Commons〉

「関東管領」の「上杉憲実」は政界を引退したので、息子の「上杉憲忠」が後継者です。

「足利成氏」と「上杉憲忠」はとにかく仲が悪いです。

理由は「永享の乱」で父親同士が争っていたからです。

「足利成氏」は父を殺されているので、「上杉憲忠」が嫌いでした。

こうして禁断の一手に出ます。

「足利成氏」が「上杉憲忠」を暗殺するのです。

「享徳の乱」開戦です。

今までの争いは、幕府軍の圧倒的兵力で反乱を鎮めてきました。

しかし「足利成氏」がめちゃくちゃ強いのです。

向かってくる上杉軍に、連戦連勝を重ねます。

〈1455年 古河公方 成立〉:享徳の乱 第2ラウンド

「足利成氏」の軍勢が上杉軍を追いかけ、鎌倉から北上し「古河」に陣を張りました。

「足利成氏」が北関東へ北上した機会を狙って、幕府軍が鎌倉に差し向けられます。

「足利成氏」の味方が鎌倉で奮戦しますが敗北し、鎌倉を放棄します。

「足利成氏」は鎌倉に戻れなくなったので、以降は「古河」を本拠地として活動していきます。

「古河」は鎌倉公方がいるので、「古河公方」と言います。

〈1460年 堀越公方 成立〉:享徳の乱 第3ラウンド

「鎌倉」に「鎌倉公方」が不在となったので、幕府は新しい「鎌倉公方」を派遣します。

その人物こそ「足利政知」です。

「足利政知」は「足利義政」の異母兄にあたります。

しかし鎌倉に向かっているはずの「足利政知」が、伊豆あたりで進軍を止めてしまいます。

なぜ鎌倉に入らなかったのかは、よく分かっていません。

「足利政知」は「堀越」に拠点を移し活動を始めたので、「堀越公方」と呼ばれています。

〈1482年 和睦 成立〉:享徳の乱 第4ラウンド

「堀越公方」の成立の後、上杉氏内部で仲間割れが発生し、膠着状態に入りました。

各地で「足利成氏」との小競り合いが発生しましたが、どの戦いも戦況を動かすものではありません。

長引く戦いに和睦の機運が高まり、遂に実現します。

結局「古河公方」も「堀越公方」も現状維持のまま、戦いを終えるのです。

〈1467年 応仁の乱 〉:戦国時代の始まり

遂に戦国時代の幕開けとなる戦いが始まります。

「応仁の乱」を一言で表すと、「将軍の跡継ぎ争い」です。

今までも「将軍の跡継ぎ争い」は起こりましたが、今回は将軍家の軍事力を凌ぐ「守護大名」が参戦します。

「守護大名」の中でも今回覚えてほしいのは、「畠山氏」・「細川氏」・「細川氏」・「山名氏」です。

「畠山氏」・「細川氏」・「細川氏」は「管領」を務められる家柄ですよね。

「山名氏」は侍所を務められる家柄です。

「守護大名」が東西に分かれて激突するので、登場人物は確認必須です。

受験に出る箇所に絞って解説するので、ついてきてください!

経緯

「足利義政」には「日野富子」と結婚していましたが、暫く子供に恵まれませんでした。

〈日野富子:Wikimedia Commons〉

なので弟の「足利義視(よしみ)」を後継者に指名していました。

〈足利義視:Wikimedia Commons〉

しかし「日野富子」との間に息子の「足利義尚」が生まれると話が変わります。

「日野富子」は当然自分の息子である「足利義尚」を次の将軍にしたいと思います。

〈足利義尚:Wikimedia Commons〉

こうなると「足利義視(弟)」vs「足利義尚(息子)」は避けられません。

この争いに「守護大名」が参戦します。

次は「守護大名」の状況を見てみましょう。

「畠山氏」の内紛

将軍家と全く同じパターンの争いです。

「畠山氏」の当主は「畠山持国」でした。

「畠山持国」は子供に恵まれなかった為、弟の「畠山持富」を後継者に指名していました。

しかし「畠山持国」に「畠山義就」という息子が生まれて、話が変わります。

〈畠山義就:Wikimedia Commons〉

「畠山持国」が「畠山義就」に家督の継承者を変更しましたが、一部の家臣団が納得しませんでした。

「畠山持富」は1452年に亡くなってしまうので、その息子の「畠山政長」が家臣団に担がれます。

こうなると「畠山政長(弟の息子)」vs「畠山義就(息子)」は避けられません。

「斯波氏」の内紛

「養子」vs「養子」の戦いです。

「斯波氏」の当主は「斯波義健」です。

「斯波義健」の養子である「斯波義敏」が後継者と指名されていました。

〈斯波義敏:Wikimedia Commons〉

しかし「斯波義敏」が家臣の対立し、家督を没収されてしまします。(追放された)

「斯波義敏」の代わりに「斯波義廉」を養子として、家督を相続させます。

〈斯波義廉:Wikimedia Commons〉

しかし追放された「斯波義敏」は諦めが悪く、「斯波義廉」と対立します。

「斯波義敏」vs「斯波義廉」に発展します。

「細川氏」vs「山名氏」

この2つの家は親戚関係です。

嘉吉の乱を鎮圧した「山名宗全」は、管領を務める「細川勝元」と義理の親子です。

〈山名宗全:Wikimedia Commons〉

〈細川勝元:Wikimedia Commons〉

学生の皆さんはピンと来ないかもしれませんが、「義理の父」と「娘婿」は不仲になりやすいです。

分かりやすく言えば、「彼氏が彼女のお父さんと喧嘩しているイメージ」です(笑)

「守護大名」の家督争いに便乗し、彼らも参戦します。

「細川勝元」は「足利義視」サイドに就き、「山名宗全」は「足利義尚」サイドに就きました。

形式上、「山名宗全」と「細川勝元」の2人が総大将の扱いになります。

勢力図

西軍

- 畠山義就

- 斯波義廉

- 足利義尚

- 日野富子

東軍

- 畠山政長

- 斯波義敏

- 足利義視

全国の武士達や幕府の要職達も、自分の利益の為に各地で争いに参加します。

「応仁の乱」開幕です。

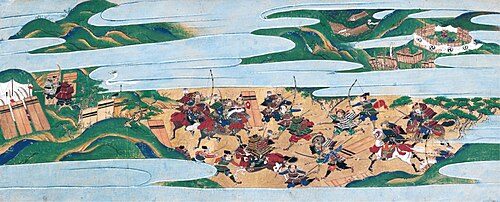

〈応仁の乱:Wikimedia Commons〉

結果

細川側と山名側に分かれて約10年間戦い、「山名宗全」と「細川勝元」はどちらも死去してしまいます。

それぞれの家の後継者である「山名政豊」と「細川政元」が和解した事で、「応仁の乱」は終結しました。

〈細川政元:Wikimedia Commons〉

肝心の次期将軍は「足利義尚」で決定しました。

しかし政治の重要事項は「足利義政」が指示する事になり、これだけの戦いを起こしても、大して幕政に変化はありませんでした。

しかし「応仁の乱」が終わっても全国に波及した争いは各地で続き、日本は戦国時代に突入するのです。

足利義尚の治世

〈1473年 12月19日 足利義尚 征夷大将軍に就任〉

「応仁の乱」の結果、「足利義尚」が第9代将軍として決定していました。

「足利義政」が「足利義尚」に将軍職を譲り大御所になります。

しかし結局「足利義政」が政治を執っているので、「応仁の乱」は殆ど意味が無かった戦いになってしまいました。

〈1485年 山城国一揆〉

経緯

「山城国」は「応仁の乱」で戦闘していた「畠山氏」の領国です。

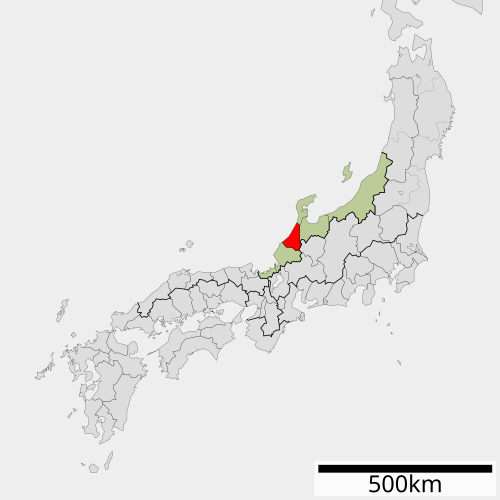

〈山城国:Wikimedia Commons〉

「応仁の乱」が終結した後も各地で守護大名同士の小競り合いは続いています。

「応仁の乱」の最中はずっとお米を徴収されており、農民達は生きていくのがやっとの生活でした。

「畠山氏」は依然として、「畠山義就」と「畠山政長」の争いが続いていて、農民たちの生活は苦しいままです。

こうして農民達の我慢が限界に達し、一揆へと発展するのです。

結果

農民達の要求は「畠山氏」の退去です。

一揆以降、「畠山氏」が「山城国」に立ち入るのを禁止したのです。

「畠山義就」と「畠山政長」はどちらも争いで疲弊しており、この要求を飲みました。

以後8年間は農民達で自治が行われるようになります。

〈1488年 加賀の一向一揆〉

「加賀」=「加賀国」を指します。

〈加賀国:Wikimedia Commons〉

「一向」=「一向宗(浄土真宗)」を指します。

「浄土真宗」は鎌倉時代に「親鸞」が開いた仏教の宗派です。

〈親鸞:Wikimedia Commons〉

つまり宗教による一揆です。

一揆と聞くと農民が反乱を起こすイメージが強いと思いますが、実は違います。

「揆(はかりごと)を一にする」という意味で、同じ目標の為に集まった人々を指します。

つまり農民でも武士でもお坊さんでも、同じ目標の為に集まり反抗すれば、一揆なのです。

日本史上最大と言われる「一向一揆」を確認していきましょう!

経緯

「加賀国」では守護の「富樫政親(とがしまさちか)」が支配していました。

「富樫家」に内紛が生じると、「蓮如」率いる一向宗に助けを求めました。

この当時は宗教勢力も武装しており信者も多いので、大きな軍事力になる訳です。

「一向宗」のお陰も有り内紛を制した「富樫政親」ですが、今度は大きくなり過ぎた「一向宗」を警戒するようになります。

そして「一向宗」の弾圧を始めるのです。

「富樫政親」vs「一向宗」の開戦です。

結果

「一向宗」は「富樫泰高」を守護に擁立して、10万の軍勢で「高尾城」に籠もる「富樫政親」を攻撃します。

そして自害に追い込むのです。

「富樫泰高」は飾りなので、実際は一向宗が「加賀国」の運営を行っていきます。

1580年に「織田信長」に敗れるまでの約100年間、「加賀国」は「百姓の持ちたる国」と呼ばれました。

〈1489年 3月26日 足利義尚 死去〉

「足利義尚」は自分で政治を執りたいとずっと思っていました。

しかし父の「足利義政」が政治の実権を離さないので、疎ましく思っていました。

これから沢山の政策を実行しようと大きな希望を持った矢先、25歳の若さで病死しました。

死因は過度なお酒による「脳溢血」だと言われています。

昔はお酒で亡くなる方が本当に多いですね。

〈1490年 1月7日 足利義政 死去〉

「足利義尚」の後を追う様に、「足利義政」が54歳で亡くなりました。

死因は「脳卒中」だと言われています。

「足利義政」は晩年政治に意欲を示したので、「足利義満」の真似をして、別荘で政治を執るのを理想としました。

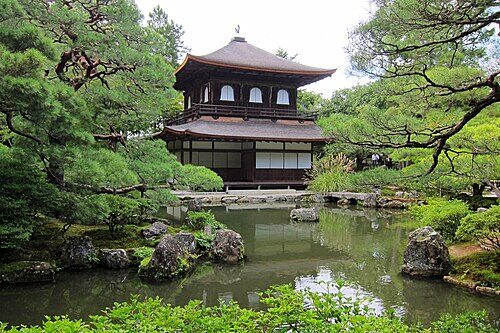

その別荘こそ、「慈照寺・銀閣」です。

〈慈照寺・銀閣:Wikimedia Commons〉

しかし「足利義政」の野望は叶う事は無く、「慈照寺・銀閣」の完成を目前にして亡くなりました。

「銀閣」は創建当時から、銀箔が貼られていない事が明らかになっています。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント