皆さんこんにちは、パルです!

今回は遂に後醍醐天皇の登場です!

元寇によって鎌倉幕府の権力に陰りが見え始め、各地で反幕府運動が活発化します。

北条氏の独占を許さない者達の、熱い戦いをご覧ください!

↓鎌倉幕府最大の事件を復習をしたい方は、こちらをご覧ください!!↓

元寇後の執権

「北条時宗」の後を継ぎ第9代執権に就任したのは、息子である「北条貞時」です。

〈北条貞時:Wikimedia Commons〉

彼の時代にも鎌倉幕府を揺るがす事件は、数多く発生しています。

以下に解説していきます!

〈1285年 霜月騒動〉

「霜月騒動」は、有力御家人である「安達泰盛」が排斥された事件です。

〈安達泰盛:Wikimedia Commons〉

少し鎌倉幕府の制度を復習します。

代々執権を務める北条氏の血筋を「得宗家」と言います。(北条氏には分家もありますが、分家は得宗家と呼びません)

そして、「得宗家」を補佐する役職を「内管領(ないかんれい)」と言います。

北条貞時が執権を務めていた時期の内管領を「平頼綱(たいらのよりつな)」と言います。

権力を握って好き放題している「平頼綱」と、それに不満を持った「安達泰盛」との間で戦いになりました。

この戦いを「霜月騒動」と言います。

結果は「安達泰盛」が敗れ、命を落としました。

〈1293年 平頼綱の乱〉

霜月騒動で登場した「平頼綱」が、北条氏によって滅ぼされる事件です。

理由は簡単で、「好き放題しすぎたから」です。

北条氏の側近という立場で権勢を奮っていましたが、「北条貞時」は「平頼綱」を危険視しました。

調子に乗って目を付けられて滅ぼされたという訳です。

〈1297年 永仁の徳政令〉

鎌倉時代の後期、元寇(1274年の文永の役、1281年の弘安の役)の襲来がありました。

御家人は命を懸けて元軍を退けましたが、戦い(奉公)に対する褒美(御恩)が殆ど無く、武士達の間に不満が溜まりました。

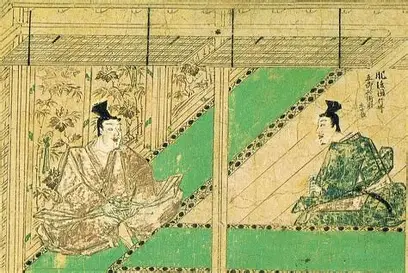

下の絵は、1275年時点の様子です。

1274年の文永の役が終わり、「竹崎季長」(右)が幕府の重臣である「安達泰盛」(左)に対して、褒美をくれと交渉している様子です。

「安達泰盛」は褒美をくれと交渉される側なので、鎌倉幕府でもかなりの有力者だった事が分かりますね。

〈画像:Wikimedia Commons〉

「竹崎季長」の場合は褒美が出ましたが、殆どの場合御恩は支給されませんでした。

御恩が無かった理由は単純で、今回の戦いが「防衛戦」だったからです。

今までの国内の争いに関しては、敵方を倒しその土地を「御恩」として御家人に与えていました。

つまり、今回は新しく与えられる土地が無かったという訳です。

しかし御家人は困ります。

武器が防具などを借金してまで揃えていた御家人も多数いたので、御恩が無いと借金まみれになってしまいます。

また元寇への対応は、幕府が全国の御家人にお願いする形をとっていたので、一気に幕府への不信感が高くなりました。

幕府は借金への対処として、1297年に「永仁の徳政令」を出しました。

下の写真は徳政令を喜ぶ碑文で、借金が消えた喜びを石に刻んだと考えられています。

〈画像:Wikimedia Commons〉

「永仁」=「当時の年号」で、現在の「令和」と同じようなものです。

「徳政令」=「借金ゼロ令」です。

しかし、借金が消えただけで新しい土地が得られた訳ではないし、お金を貸していた側の人は大損したので、これ以降お金を貸してくれなくなります。

こうなると借金出来なくなった御家人は、更に苦しい生活を強いられ、没落する人が続出しました。

〈1310年 守護に刈田狼藉の取締権 付与〉

「刈田」=「所領に対する自らの所有権を主張する為、作物を強制的に刈り取る者」

「狼藉」=「違法行為、乱暴行為」を指します。

中世の土地問題が複雑なのは、「1つの土地に対して、複数の所有者がいるから」です。

1232年に「御成敗式目」を制定したように、土地に関するトラブルが頻発する時期だったのです。

複雑化した土地問題を、実力行使で解決するヤクザが出てきます。

作物を強制的に刈り取るのです。

「作物を所有する」=「土地の持ち主」の裏返しだからです。

土地に関する乱暴行為を取り締まる為に、国の警察的ポジションの「守護」に取締権を付与しました。

元々の権限は「大犯三カ条」でしたよね。

↓大犯三カ条についてはこちらをご覧ください!!↓

室町時代に入っても、守護に新しい権限を追加していきます。

こうして守護大名の土台が形成されていくのです。

〈1316年 北条高時 執権就任〉

得宗家の最後の執権として、第14代執権に「北条高時」が就任しました。

彼は北条貞時の三男です。

〈北条高時:Wikimedia Commons〉

「第10代~第13代執権の期間」=「1301年~1316年」は、大きな事件は起こらないので、覚える必要はありません。

〈1317年 文保の和談〉

内容は「後嵯峨天皇の息子である後深草天皇の家系(持明院統)と亀山天皇の家系(大覚寺統)の両血統の天皇が交互に即位すること(両統迭立)を定めた」です。

何言ってるか分からないと思うので、1つずつ説明します。

「後嵯峨天皇」が譲位し、院政を開始しようと考えます。

「後嵯峨天皇」は承久の乱で土佐に流された「土御門天皇」の息子です。

〈後嵯峨天皇:Wikimedia Commons〉

次の皇位継承者に選ばれたのは「後深草天皇」です。

〈後深草天皇:Wikimedia Commons〉

しかしすぐに「後深草天皇」は病気にかかってしまいます。

そこで弟の「恒仁親王」に譲位し、「亀山天皇」として即位します。

〈亀山天皇:Wikimedia Commons〉

ここで「後嵯峨上皇」が崩御した事で、話しが複雑化します。

理由は「次の天皇が「後深草天皇」の息子が皇位に就くのか、「亀山天皇」の息子が皇位に就くのか」で揉めたからです。

今までは「保元の乱」のように決着が着くまで争っていましたが、鎌倉時代には鎌倉幕府という審判がいるので、天皇家が分裂する事になるのです。

幕府が仲裁に入り、「後深草上皇と亀山天皇の息子を交互に皇位に就くのはどうか?」と提案します。

以後、後深草天皇の家系を「持明院統」、亀山天皇の家系を「大覚寺統」と呼ぶようになり、両血統が交互に即位する「両統迭立」が定められました。

また「後深草上皇」は「長講堂領」という荘園群を持っていましたが、「亀山天皇」は持っていなかったので、「八条院領」という荘園群を継承しました。

どちらの家系も財力基盤を手に入れたことにより、南北朝時代に突入する事になるのです。

後醍醐天皇の登場と討幕運動

〈1318年 3月29日 後醍醐天皇 即位〉

遂に日本を揺るがす天皇が、「大覚寺統」から即位します。

その男こそ、「後醍醐天皇」です。

〈画像:Wikimedia Commons〉

日本史をある程度知っている方だと、「後醍醐天皇」のヤバさは十分に理解していると思います。

しかし世間のイメージとは裏腹に、即位した当時は「民の為に自分の朝食を抜きにして分け与える」、「関所の通行料はタダにする」など、民の暮らしに寄り添うような政策を次々実行していたのです。

その為、権力を握っている鎌倉幕府の存在を邪魔だと考えるようになったのです。

自らが政治の実権を握り全国を支配する事を望み、「天皇による政治」の復活を目指し、幕府を倒す為に行動に移します。

〈1324年 正中の変〉

後醍醐天皇最初の倒幕運動です。

後醍醐天皇には「日野資朝」、「日野俊基」という2人の優秀な部下がいました。

〈日野資朝:Wikimedia Commons〉

彼らは鎌倉幕府の政治は良くないと議論し、倒幕の決意を固めます。

「日野資朝」が中心となって、倒幕に力を貸してくれそうな人物を集めていました。

しかしこの動きが仲間の不注意により、幕府側に漏れてしまいます。

こうして「日野資朝」、「日野俊基」は捕まりましたが、後醍醐天皇は関与していないと幕府を説得しました。

結果、「日野資朝」は佐渡島に流罪、「日野俊基」は証拠不十分で赦免されました。

〈1331年 元弘の変〉

「元弘」は当時の年号です。

今回は後醍醐天皇が動きます。

「文観」というお坊さんを呼び、鎌倉幕府が滅亡するよう呪いをかけさせていました。

〈文観:Wikimedia Commons〉

現在の私達からすると、「そんな事して意味ある?」って思うところですが、当時の価値観からするとかなりの重罪でした。

この噂を嗅ぎ付けた幕府は「文観」を捕らえて拷問します。

「文観」は「後醍醐天皇の命令で呪いをかけた」、「正中の変の犯人は日野資朝と日野俊基」」と自白しました。

こうして事態を重く見た幕府は「日野資朝」、「日野俊基」を斬首刑としました。

後醍醐天皇は「笠置山」に逃走し、鎌倉幕府の軍勢を迎え撃つ準備をします。

しかし「笠置山の戦い」で敗北し「隠岐島」に流されました。

「隠岐島」は承久の乱で流された後鳥羽上皇と同じ島です。

〈1333年 後醍醐天皇 隠岐島脱出〉

元弘の変で後醍醐天皇が島流しされた後も、各地で幕府に対する反乱が起きていました。

反幕府として常に戦い続けていたのが、百戦百勝の男「楠木正成」です。

〈画像:Wikimedia Commons〉

「楠木正成」は奇襲や不意打ち、奇想天外な戦術を得意としており、鎌倉幕府の大軍勢相手にも知力で勝ち続けました。

日本1戦い上手と言っても過言ではありません。

楠木正成を筆頭とする幕府への反乱は、隠岐島にいる後醍醐天皇の耳に届いていました。

島流しされてから2年後の1333年、「名和長年」に連れられて後醍醐天皇は隠岐島の脱出に成功します。

〈名和長年:Wikimedia Commons〉

鎌倉幕府の滅亡

〈1333年 足利尊氏 六波羅探題攻略〉

後醍醐天皇の軍勢が京都に攻めてきている情報を手に入れた幕府は、大軍勢を京都に差し向けます。

そのリーダーこそ、「足利尊氏」です。(ちなみにこの当時は「足利高氏」という名前です)

〈足利尊氏:Wikimedia Commons〉

しかし足利氏は元々「源氏」の流れを汲む出自ですが、北条氏は「平氏」の流れを汲む出自です。

ずっと北条氏の天下なのが気に食わない「足利尊氏」は、ここで幕府に反旗を翻します。

後醍醐天皇の軍勢と共に、京都の幕府の機関である「六波羅探題」を滅亡させます。

こうして後醍醐天皇は2年ぶりに京都に帰還し、新しい時代への準備に取り掛かるのです。

〈1333年 新田義貞 鎌倉攻略〉

京都で六波羅探題が攻略されている頃、足利尊氏の息子である「千寿王」を連れて、鎌倉を包囲し攻撃している人物がいました。

「新田義貞(にったよしさだ)」です。

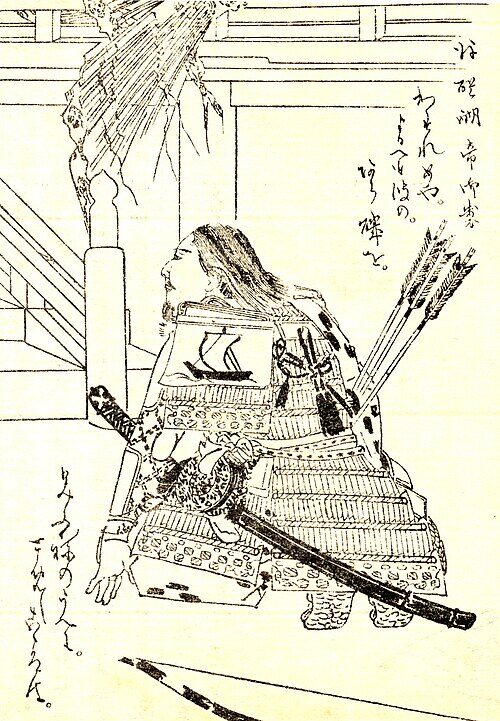

〈新田義貞:Wikimedia Commons〉

「新田義貞」が海沿いから幕府の本拠地に侵入し戦火で鎌倉は燃え、次々に幕府軍は降伏します。

北条高時を中心とする鎌倉幕府の重臣達は「東勝寺」に逃れ、700人余りの人が集団自決を繰り広げます。

〈東勝寺跡:Wikimedia Commons〉

あれだけ権勢を誇った北条氏が集団自決とは、なんたる無常さでしょうか。

「源頼朝」以来続いてきた鎌倉幕府は滅亡し、武士による政権は一旦終わりを迎えました。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント