皆さんこんにちは!

今回は藤原氏の他氏排斥の後半戦を解説します!

前回「承和の変」・「応天門の変」・「阿衡の紛議」を解説しましたが、まだまだ他氏排斥は終わりません。

今回の中心人物は藤原時平・藤原忠平・藤原実頼です。

朝廷が藤原氏で独占されていく様子と、次々交代する天皇に注目して見ていきましょう!

↓藤原氏の他氏排斥①は、こちらで解説しています!!↓

藤原時平の治世:摂政・関白には就任せず

〈897年 7月3日 醍醐天皇 即位〉

「宇多天皇」が10年間の在位を経て、突然皇太子の「敦仁親王」に譲位しました。

突然譲位したのは次期天皇を誰にするかで、藤原氏にケチを付けられたくなかったからだと言われています。

何がともあれ、第60代「醍醐天皇」の登場です。

〈醍醐天皇:Wikimedia Commons〉

〈897年~930年 醍醐天皇 親政〉

「醍醐天皇」も「宇多天皇」の方針を引き継ぎ、「摂政」・「関白」を設けず自ら政治を行います。

「醍醐天皇」が直々に政治を執っていた時期を、時の年号を取って「延喜の治」と言います。

南北朝時代に登場する「後醍醐天皇」は「醍醐天皇」をお手本として政治を行うので、覚えておいて下さい!

〈901年 2月 昌泰の変〉

藤原氏の他氏排斥事件です。

経緯

「醍醐天皇」に「藤原時平」が密告を入れます。

〈藤原時平:Wikimedia Commons〉

密告の内容は「菅原道真が娘婿の斉世親王(ときよしんのう)を皇位に就けようとしている」です。

つまり「菅原道真」の娘と結婚していた「斉世親王」を皇位に就けることで、子供が生まれたら外祖父として権力を握ろうとしているという密告です。

〈菅原道真:Wikimedia Commons〉

藤原氏がどの面で言ってんだって話ですよね(笑)

結果

「醍醐天皇」はこの話を信じてしまい、「菅原道真」を太宰権帥(だざいごんのそち)として左遷しました。

この事件を時の年号をとって「昌泰の変」と言います。

〈902年 3月 延喜の荘園整理令〉

史実上最初の荘園整理令です。

不法な私有地(=偽りの勅使田や寄進地など)を整理し、公領(国衙領)を回復することが目的です。

「延喜の荘園整理令」の内容は様々ありますが、2つ覚えておけば良いと思います。

①以後、「勅使による開田」=「勅使田」の禁止

「勅使田」=「天皇の使者(勅使)の名目で設けられた、実は私的な荘園」を指します。

名目上は「天皇の勅使が管理する公的な田」ですが、実際は有力貴族や寺社が不正に私有していた土地でした。

平安中期になると、貴族や寺社が「これは勅使の管理する田だから公領じゃない」と言って、課税を逃れる荘園をどんどん作っていました。

つまり、「勅使の名前を借りた脱法荘園」が横行していたのです。

②指定農民システムの禁止

当時は既に「班田収授」が崩壊していました。

農民への負担がキツ過ぎて、田んぼを捨てる「逃亡農民」や、男が女性と偽って「調・庸・雑徭・衛士」などから逃れようとする「戸籍の偽り」=「偽籍」が増えていました。

誰に税を課せば良いか、分からなくなっていたのです。

なので「人」に税を課すのではなく、「土地」に税を課すように変化していました。

農民はフリーランスとなり、必要に応じて大きな土地を所有している金持ち農民の元へ行き、田んぼを借りて生活を成り立たせていたのです。

国司も金持ち農民を指定して、そこから税を取っていました。

これを指定農民システムと私は呼んでいます。

しかしこの方式は「班田収授」からは逸脱しています。

「醍醐天皇」は「班田収授」を行う為に指定農民システムを廃止しましたが、時代の流れは止められず、今回が最後の班田になってしまいました。

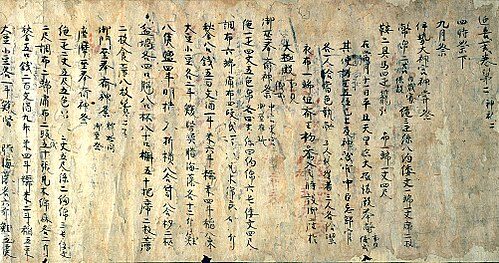

〈907年 延喜格 完成 927年 延喜式 完成〉

三大格式最後の「延喜格式」が完成しました。

「延喜格」の編者は「藤原時平」です。

「延喜式」の編者は「藤原忠平」です。

「延喜式」は現在唯一完璧な状態で保存されています。

〈延喜式:Wikimedia Commons〉

〈909年 藤原時平 死去〉

903年に「菅原道真」が大宰府で死去すると、朝廷では不穏な空気が流れます。

天皇家の男の子が次々に亡くなり、疫病が流行します。

干ばつも発生し多くの人が餓死しました。

朝廷で会議を開いている最中に雷が落ち、近くにいた貴族が即死しました。

左上の赤い雷神が菅原道真です。

909年に「菅原道真」を左遷した張本人である「藤原時平」も39歳で亡くなりました。

「菅原道真の怨霊」だと言われています。

藤原忠平の治世

〈930年 9月22日 朱雀天皇 即位〉

菅原道真の怨霊のせいか、「醍醐天皇」は体調が悪くなり政務が執れなくなった為、息子の「朱雀天皇」に譲位しました。

〈朱雀天皇:Wikimedia Commons〉

即位当時まだ8歳です。

当然政治を執れないので、伯父であり「藤原時平」の弟である「藤原忠平」が権力を握ります。

〈藤原忠平:Wikimedia Commons〉

930年に「摂政」に任命され、941年から949年まで「関白」として政治を主導しました。

「朱雀天皇」の在位中は、富士山の噴火や地震・洪水などの災害・変異が多い時期でした。

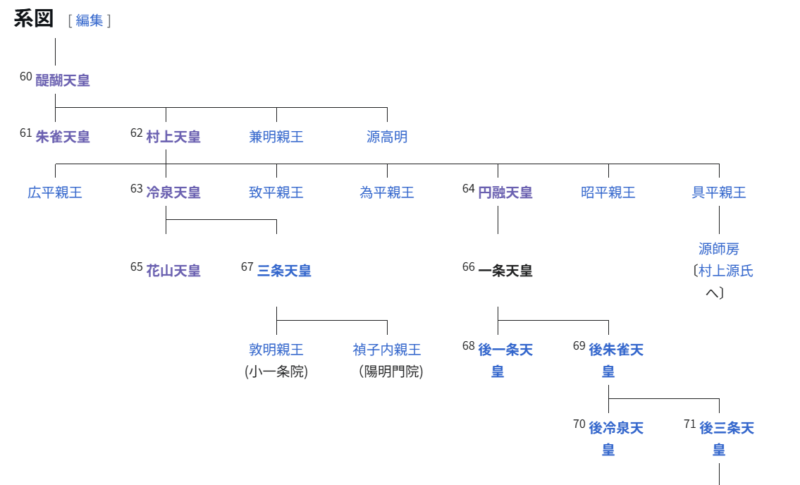

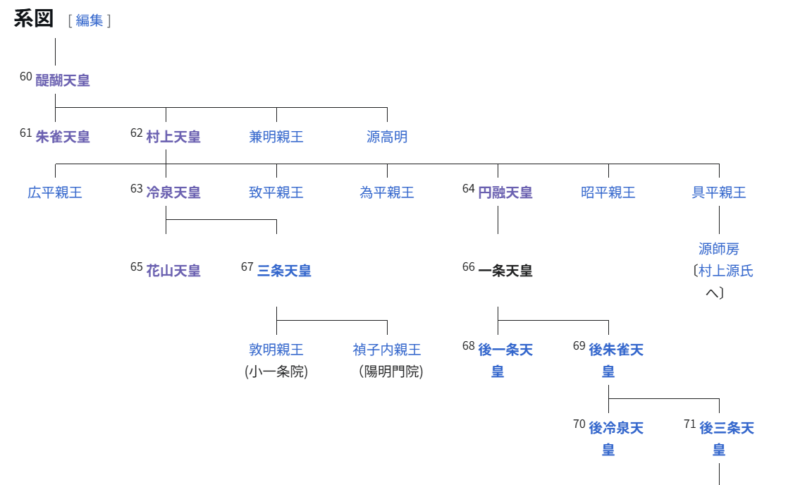

家系図は以下の通りです。

〈932年 追捕使 設置〉

「追捕」=「逃げる者を追って捕えること」を指します。

盗賊や強盗、逃亡人の逮捕専門の役職が「追捕使」です。

逃亡農民が増加し盗賊が増え、治安が悪化していました。

犯罪者を捕まえる為に、朝廷が警察官として任命しました。

〈935年 2月 平将門の乱〉:承平・天慶の乱①

いよいよ「平氏」が日本史の」表舞台に出てきます。

「平将門」を遡ると、「桓武天皇」に辿り着きます。(他の天皇に辿り着く平氏もいます)

〈平将門:Wikimedia Commons〉

「桓武天皇」の子孫が臣籍降下して、「平」という苗字を名乗るようになったのです。

それでは「平将門の乱」の詳細を見ていきましょう!

経緯

「平将門」の祖父は、現在の千葉県で国司をしていたので、関東に基盤があります。

「平将門」は朝廷で「滝口の武士」として働いていたいましたが、父が亡くなり関東に戻りました。

実家に帰ると「平将門」と叔父の「平国香」との間で喧嘩になりますが殺害し、関東のトップの存在に成り上がります。

そんな時、常陸国司と「藤原玄明」との間で税金の揉め事が発生し、「藤原玄明」は「平将門」に相談してきました。

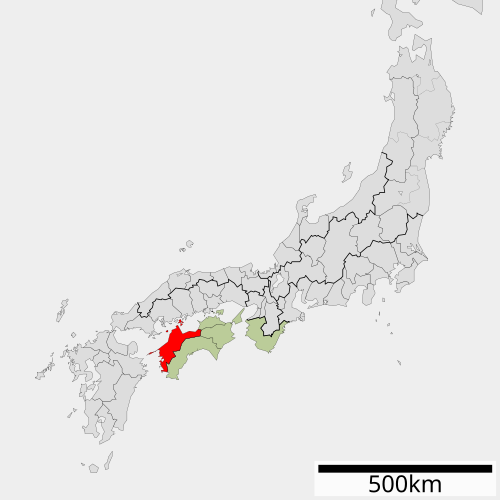

〈常陸国:Wikimedia Commons〉

常陸国司は「藤原玄明」を差し出すよう要求してきましたが、「平将門」は無視します。

こうなると武力で解決するしかないです。

「平将門」が国司を無視した理由は、藤原氏が占領する朝廷や好き放題やってる国司達に不満を募らせており、反抗したと考えられています。

「平将門」は民の事を考える良い人なのです。

常陸国司の軍勢は「平将門」の3倍はいましたが「平将門」が圧勝し、国司が持てる「印綬」を強奪し常陸国を支配下に置きます。

その勢いで関東8ヶ国を占領し、自らを「新皇」と名乗ります。

新しい時代の到来をアピールしたのですね。

朝廷も反乱の鎮圧の為に軍隊を送り込みます。

その中心人物が押領使の「藤原秀郷」と「平将門」の従兄弟である「平貞盛」が協力して出陣しました。

〈藤原秀郷:Wikimedia Commons〉

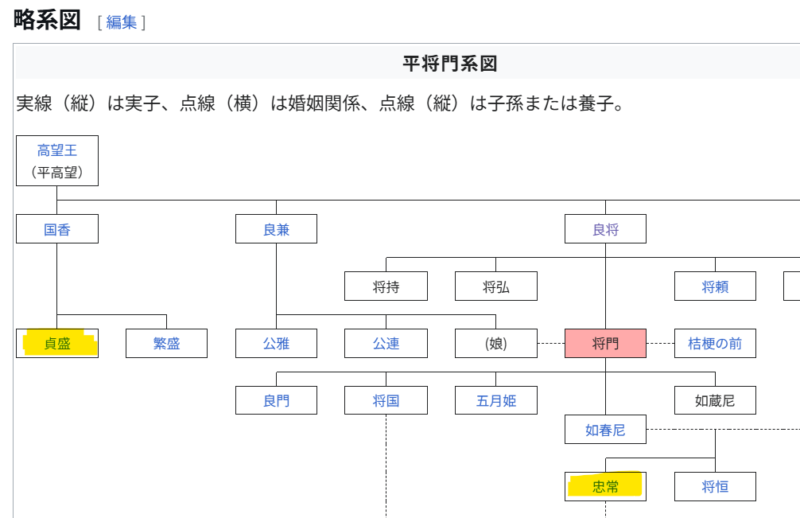

家系図は以下の通りです。

「高望王」は「桓武天皇」の孫です。

「平忠常」は100年後の1028年に反乱を起こすので、覚えておいてください!

〈家系図:Wikimedia Commons〉

結果

戦いの最中に「平将門」の額に矢が当たり戦死した事で、反乱は鎮圧されました。

〈939年 12月 藤原純友の乱〉:承平・天慶の乱②

「藤原純友」は藤原北家出身の超絶エリートです。

〈藤原純友:Wikimedia Commons〉

「藤原基経」を大叔父に持ちますが、父を早くに亡くします。

朝廷内の出世は厳しくなり、伊予国司に就任しました。

〈伊予国:Wikimedia Commons〉

天皇も同様ですが、強力な後ろ盾が無いと排除されてしまうのです。

それでは「藤原純友の乱」を詳しく見ていきましょう!

経緯

国司に就任した後は瀬戸内海に出没する「海賊」を取り締まっていました。

しかし「海賊」の多くは朝廷内の出世に敗れ、地方に出てきた者でした。

自分と同じ者達の境遇に同調し、朝廷に反旗を翻すのです。

朝廷に反感を持っていた多くの者が味方し、瀬戸内海周辺の諸国を支配下に置いていきます。

朝廷は「追捕使」として、「小野好古」を総大将に任命します。

〈小野好古:Wikimedia Commons〉

結果

圧倒的な朝廷軍を前に、「藤原純友」は敗北します。

捕らえられ京都に送られている最中で暗殺されました。

〈946年 4月20日 村上天皇 即位〉

「朱雀天皇」は病弱で子供を設ける見込みもなかった為、弟の「村上天皇」に譲位しました。

〈村上天皇:Wikimedia Commons〉

〈949年~967年 村上天皇 親政〉

949年に「関白」の「藤原忠平」が亡くなると、「村上天皇」は「関白」を設置しませんでした。

「村上天皇」が直々に政治を執っていた時期を、時の年号を取って「天暦の治」と言います。

〈958年 3月 乾元大宝 鋳造〉

皇朝十二銭のラストである「乾元大宝」を鋳造しました。

〈乾元大宝:Wikimedia Commons〉

しかし質が悪く、国内であまり流通しませんでした。

これ以降は中国から輸入したお金(宋銭)などを使うようになります。

藤原実頼の治世

〈967年 5月25日 冷泉天皇 即位〉

「村上天皇」が病気で亡くなると、息子の「冷泉天皇」が即位しました。

〈冷泉天皇:Wikimedia Commons〉

18歳で即位しましたが、皇太子の時代から気の病みがあり問題になっていました。

「冷泉天皇」の奇行の一覧は以下の通りです。

- 足が傷つくのも全く構わず、一日中蹴鞠を続けた。

- 幼い頃、父の村上天皇に手紙の返事として、陰茎が大きく描かれた絵を送りつけた。

- 清涼殿近くの番小屋の屋根の上に座り込んだ。

- 病気で床に伏していた時、大声で歌っていた。

- 退位後に住んでいた御所が火事になった折、避難するときに牛車の中で大声で歌った。

勿論覚える必要はありませんが、とにかくヤバい人だったらしいです。

藤原氏の息がかかった天皇だったので、藤原氏が無理やり即位させたと考えるのが妥当だと思います。

「冷泉天皇」が問題児だったので、「藤原忠平」の息子の「藤原実頼」が「関白」に就き、政治の補佐を担います。

〈藤原実頼:Wikimedia Commons〉

〈969年 3月 安和の変〉

藤原氏の最後の他氏排斥事件です。

これ以降藤原氏に対抗できる勢力はいなくなってしまします。

経緯

当時、藤原氏の権力が若干弱まっていたのが事件の発端です。

権力が弱体化しているポイントは以下の2点です。

「藤原実頼」が「冷泉天皇」の外祖父ではない

「冷泉天皇」の外祖父は「藤原師輔」という人物です。

〈藤原師輔:Wikimedia Commons〉

しかし「藤原師輔」は若くして亡くなっているので、政治の実権は兄の「藤原実頼」にあります。

しかしこの状況では周りの人間に、なんで外祖父でもないのに「関白」をやっているのかとケチを付けられたら困ります。

これが1つ目の要因です。

「冷泉天皇」に子供がおらず、皇太子の「為平親王」の奥さんは「源高明の娘」

これは藤原氏にとって超絶致命的です。

もし「為平親王」と「源高明の娘」に子供が生まれたら、外祖父は「源高明(みなもとのたかあきら)」になってしまいます。

こんな状況を藤原氏が許すはずがありません。

「源高明」の排除に動き出します。

作戦は「昌泰の変」と同様です。

「源高明」が謀反の計画に関わっているとして、「冷泉天皇」に密告します。

結果

「源高明」は大宰府へと左遷になり、「為平親王」は廃位させられました。

以降は「摂政・関白」が常設され、「藤原忠平」の子孫が代々務める事になります。

摂関家内の争いにより単独の権力者不在

〈969年 8月13日 円融天皇 即位〉

「冷泉天皇」が譲位し、弟の「円融天皇」が即位しました。

〈円融天皇:Wikimedia Commons〉

摂関家内部の争いが激化していますが、円融天皇の在位中に大きな事件は起こりませんでした。

家系図は以下の通りです。

〈984年 8月27日 花山天皇 即位〉

「円融天皇」が譲位し、甥の「花山天皇」が即位しました。

〈花山天皇:Wikimedia Commons〉

摂関家内部の争いが激化し、在位期間2年で譲位する事になります。

摂関家が安定していないと、天皇家も安定しないのが当時の情勢でした。

「藤原兼家」の孫である「懐仁親王(かねひとしんのう)」に皇位を継がせる為に、「花山天皇」が邪魔になり、譲位させたのです。

「藤原兼家」は「藤原道長」のお父さんです。

受験生の方へ

大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。

それが日本史一問一答です。

日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]

今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。

最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。

以下が実際の例題です。

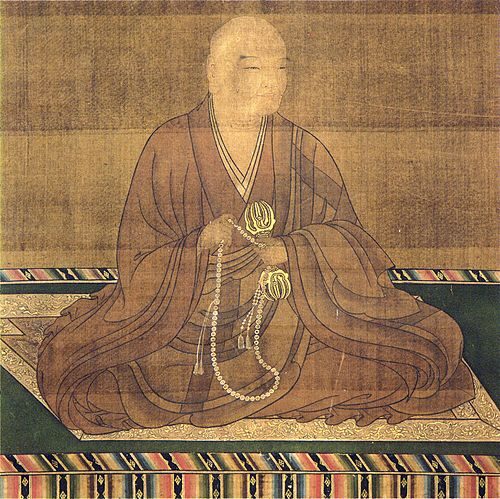

日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、

[★★★]を唱える事によって救われると説いた。

文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。

例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。

私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。

学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。

自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。

早めに対策した者が受験勉強を制します。

さぁ、日本史を楽しみましょう!

コメント