↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

97番 権中納言定家(ごんちゅうなごんさだいえ) 『新勅撰集』

来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに

焼くや藻塩(もしほ)の 身もこがれつつ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

来ない人を、松帆の浦の夕凪の中で、藻塩を焼くように、

わたしの身も恋しさに焦がれ続けていることだ。

語句解説

【来ぬ人】

来てくれない人。

ここでは恋人や愛しい相手を指す。

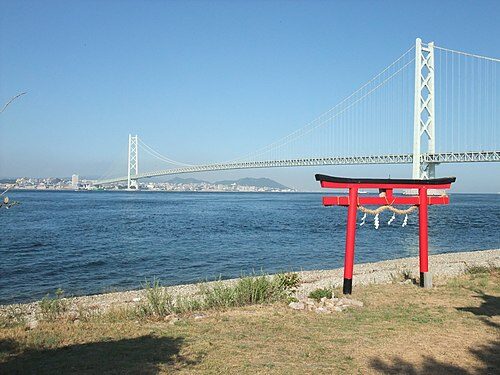

【まつほの浦(別名:松帆崎)】

淡路島北端にある海岸。(下の写真は松帆の浦と明石海峡大橋)

〈画像:Wikimedia Commons〉

古くから景勝地として知られ、和歌にもよく詠まれます。

「松帆(まつほ)」と「待つ(恋人を待つ)」の掛詞です。

【夕なぎ(夕凪)】

夕方の風がやみ、海面が静まりかえった状態。

しんとした時間の中で、待つ人の思いが際立ちます。

山と海の温度が朝と夕方にはほぼ同じになるので、無風になります。

【藻塩(もしほ)】

「藻塩」= 海藻を焼いて塩を作る方法。

海藻を干して焼き、更に煮詰める事で塩を得る古代の製塩法。

「焼く」、「藻塩」、「こがれ」は縁語です。

【身もこがれつつ】

「身」は自分の心や体。

「こがれ」は「焦がれる」からで、「好きな人に思い焦がれる事」、「火で燃えて身を焦がす海藻」を掛けています。

「つつ」は継続している状態を意味します。

作者: 権中納言定家

藤原 定家(ふじわらの さだいえ/ていか) 〈1162年 ~ 1241年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

鎌倉時代初期を代表する歌人で、公家・文化人としても名高い人物です。

藤原俊成の子で、この百人一首の撰者でもあります。

平安時代以来の和歌の伝統を継承しつつ、「幽玄」「有心(うしん)」といった洗練された美的理念を発展させ、後世の歌風に大きな影響を与えました。

後鳥羽院の命によって『新古今和歌集』の編纂に携わり、その中心的存在として活躍します。

↓後鳥羽院について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

また、自らの歌論書『近代秀歌』『毎月抄』などで、和歌の理論や技巧を後世に伝えました。

政治的にも公家社会の中で活動しましたが、後鳥羽院との関係は次第に悪化し、承久の乱(1221年)以後は院方から遠ざけられました。

それでも晩年まで歌作を続け、数多くの名歌を残しています。

〈~現代とは違う感覚を知ろう!~〉

彼はこの百人一首の撰者でもありながら、「選者が自分の歌も入れている」 ということが、ちょっと面白いポイントです。

選出基準は「優れた歌」「有名な歌人」「歴史的バランス」などで、時代は飛鳥~鎌倉まで広くカバーしています。

平安末期~鎌倉期の代表的歌人である定家は、自分も当時の一流歌人とされていたため、百人に数えられても不自然ではありません。

現在の「審査員は出場できない」ルールは当時の歌の世界にはなく、「選者が自分の作品を入れる」のは珍しくありませんでした。

鑑賞:松帆の夕凪と、恋焦がれる想い🔥

訪れるはずのない恋人を待ち続ける切ない心情を、松帆の浦の静かな夕暮れの情景に重ねて詠んだ恋の歌です。

松帆の浦(現在の淡路島付近)は、古くから藻塩を焼く風景で知られた地名です。

ここでは夕凪の海辺で、藻塩を焼く煙が静かに立ちのぼっている光景が描かれています。

その「藻塩を焼く」様子を、自らの恋の思いに重ね合わせ、火にあぶられて焦がれる藻のように、自分の身も恋の炎で焦がれていると表現しています。

定家の巧みな点は、「夕なぎ」という一見静かな時間を設定しながら、その内側にじわじわと身を焦がす情念を隠しているところです。

表面は穏やかでも心の中では燃え続ける苦しみがある。

この静と動の対比が、歌に深い陰影を与えています。

また、この歌は『新古今和歌集』らしい繊細で優美な構図を持ち、恋の絶望感を直接的に述べず、風景の中に沈め込むことで、余韻のある表現になっています。

定家の恋歌の中でも特に情感豊かで、読む者にしっとりとした寂しさを感じさせる一首です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント