↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

92番 二条院讃岐(にじょういんのさぬき) 『千載集』

わが袖は 潮干(しほひ)に見えぬ 沖の石の

人こそ知らね 乾く間もなし

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

私の袖は、潮の引いたときにも見えない沖の石のように、

人にはわからないけれど、乾く間もなく(涙に)濡れ続けているのです。

語句解説

【わが袖は潮干に見えぬ】

「潮干(しほひ)」= 海辺で水位が下がり、海底や岩が見える状態。(現在では潮干狩りという言葉で使いますね)

〈画像:Wikimedia Commons〉

「見え」= 下二段活用の動詞「見ゆ」の未然形 。

「ぬ」= 打消の助動詞「ず」の連体形。

【沖の石の】

潮が引いても水面下にあって姿を見せない石。

見えないが確かに存在しているものの象徴です。

「おきのいしの」と読むので、字余りになっています。

ここまでが序詞です。

【人こそ知らね】

「他人は知らないだろうけど」という意味。

「こそ」= 強意の係助詞で、「ね」と結んでいます。

「ね」= 打消の助動詞「ず」の已然形。

【乾く間もなし】

涙で濡れた袖が乾く暇も無いほど、ずっと涙を流している事を指します。

文頭の「我が袖は」の述語にあたる部分です。

「も」は強意の係助詞です。(「ぞ、なむ、や、か、こそ」は結びがある係助詞で、今回の「も」は結びがありません)

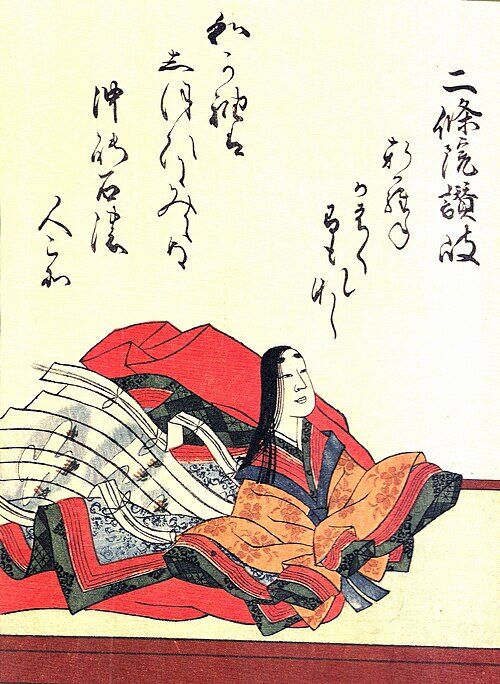

作者: 二条院讃岐

二条院讃岐(にじょういんのさぬき) 〈1141年 ~ 1217年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代後期から鎌倉時代初期にかけて活躍した女流歌人です。

宮廷歌壇で長く活動し、技巧と情趣を兼ね備えた作品を残しました。

「二条院讃岐」という名は、後白河天皇の息子である二条院の中宮に仕えた事に由来し、「讃岐」は女房名です。

宮中では歌合や贈答歌に参加する機会が多く、その和歌は『千載和歌集』をはじめとする勅撰和歌集に多数収められています。

作風は自然描写と感情表現を巧みに結びつけ、具体的な景物に心情を託す点に特徴があります。

また、恋愛歌や羈旅歌(旅を題材とした歌)にも秀作が多く、感情の機微を上品かつ鮮やかに表現する力量を備えていた実力派です。

鑑賞:貴方への想い、人知れず🪨

涙に濡れた自分の袖を「沖の石」に例える事で、他人には見えない深い悲しみを表現しています。

「沖の石」は、潮がいくら引いても水面下に沈んで姿を現さない石のこと。

これに自分の涙や想いに重ねる事で、表面には出さずとも心の中では絶えず涙が溢れている様子を、非常に印象的に描き出しています。

特に「人こそ知らね」という言葉には、周囲に気づかれない孤独感と、胸の内に秘めた切ない感情が表れています。

また、「乾く間もなし」という結びは、感情の激しさを直接的に表すと同時に、読後に余韻を残します。

今回出てきた「沖の石」は「末の松山」の近くで、池の中に奇石が並んでいるのを詠んだものだと言われいます。

私も実際に足を運びましたが、「末の松山」の周りは住宅街になっており、当時の面影はありません。

彼女が見た景色はどんなものだったのか、想像を巡らすのも趣深いですね。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント