↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

90番 殷富門院大輔忠(いんぷもんいんのたいふ) 『千載集』

見せばやな 雄島(をじま)の蜑(あま)の 袖だにも

濡れにぞ濡れし 色は変はらず

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

貴方に見せたいものだ。松島の海人の袖でさえ、海水にさんざん濡れても、

その色は変わらないというのに。(私の袖の色は変わってしまった)

語句解説

【見せばやな】

「見せたいものだなあ」という意味の希望表現です。

「ばや」は願望の終助詞で、「~したい」という願望を表します。

「な」は詠嘆の終助詞。

【雄島(をじま)の蜑(あま)の】

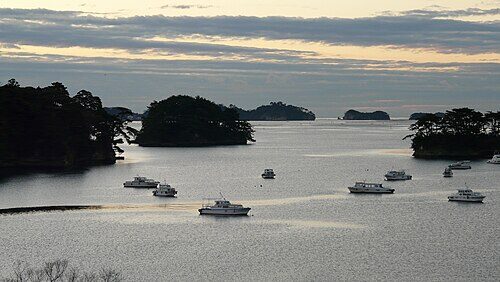

「雄島(をじま)」= 陸奥国(現在の宮城県)の松島にある島の1つです。

〈画像:Wikimedia Commons〉

「蜑(あま)」= 漁師の事で、海女と違い男女どちらの事も指します。

【袖だにも】

「袖でさえ」という意味。

「だに」は「~でさえ」を表す副助詞。

【濡れにぞ濡れし】

「さんざん濡れた」という強調表現です。

「濡れにぞ」= 動詞「濡る」の連用形 + 完了の助動詞「ぬ」連用形+ 係助詞「ぞ」。

「濡れし」= 動詞「濡る」の連用形 + 過去の助動詞「き」の連体形。

係助詞の結びなので、連体形「し」になります。

【色は変はらず】

袖の色が変わるのは、泣きすぎて涙が枯れ、血の涙が流れる為です。

中国の故事を引用したもので、現代の私たちには釈然としないかもしれませんが、漁師は濡れすぎて色が変わらないのに、私の袖の色は変わってしまったという事です。

詳しくは鑑賞で解説しているので、ご覧ください!

作者: 殷富門院大輔

殷富門院大輔(いんぷもんいんのたいふ) 〈1130年 ~ 1200年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代後期の女流歌人で、藤原信成(のぶなり)の娘です。

後白河天皇の第1皇女・殷富門院(亮子内親王)に仕えた女房であり、その仕え先の女院号から「殷富門院大輔」と呼ばれています。

「大輔」は女房名の一種で、宮中での役職や呼び名として用いられたものです。

和歌の才に恵まれ、『千載和歌集』をはじめとする勅撰和歌集に多数の歌が収められています。

特に恋愛歌や贈答歌に秀作が多く、情景描写と感情表現を巧みに融合させた作風が特徴です。

1192年、殷富門院出家に伴って自らも出家したと言われています。

藤原定家、西行、寂蓮、源頼政など多くの歌人と交際があった人物です。

↓西行、寂蓮、藤原定家の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓

鑑賞:あなたに見せたい、血の涙が出る程に🚤

変わらぬ恋心を自然の情景に重ねて表現している点に大きな魅力がある一首です。

雄島で働く海女の袖は、海水に繰り返し濡れてもその色が褪せないのに、私の袖は血の涙で色が変わるという、長く揺るがない愛情の堅さを伝えています。

特徴的なのは、「見せばやな」という語で始まる点で、これは相手に自分の真心を直接見せたいという強い願望を表し、作者のまっすぐな想い込められています。

また、海女という日常的で素朴な存在を用いながらも、海という大きな自然と結びつけることで、感情に奥行きを与えています。

〈~理解が深まる、この歌の背景!~〉

この歌はNo.48の源重之(みなもとのしげゆき)が作った「松島や 雄島の磯にあさりせし あまの袖こそ かくは濡れしか」をアレンジして作った歌です。(「本歌取り」という歌遊びです)

↓源重之の百人一首も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

また、中国の故事である、「涙が枯れて血の涙が出るほど激しく泣いた」についても解説を入れます。

中国の政治家であり思想家の「韓非子」(かんぴし)が言及しています。

「農夫が畑で宝石の原石を見つけた。王に献上したが磨いても石のままだったので、両足を切られた。農夫は激しく泣いて血の涙を流した。最後には玉が磨き出され、農夫は称えられた」という記述があります。

正直内容は重要ではなく、「血の涙を流す」というのが、少々大げさな表現と捉えてもらえれば、十分な理解です。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント