↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

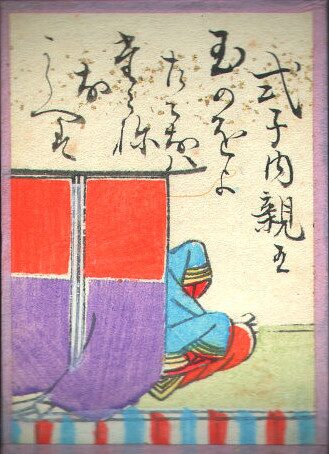

89番 式子内親王(しきし(しょくし)ないしんのう) 『新古今集』

玉の緒よ 絶えなば絶えね ながらへば

忍ぶることの よわりもぞする

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

命よ、もし絶えるならば絶えてしまえ。

長く生き続ければ、我慢する心も弱くなってしまうから。

語句解説

【玉の緒(たまのお)】

首飾りなどに使われる玉を貫いた紐。

和歌や古典で「命の糸」を意味します。

「絶え」「ながらへ」「よわり」は、「緒」の縁語で、緒が切れてしまいそうなのを連想させます。

【絶えなば絶えね】

「もし絶えるならば、絶えてしまえ」という意味の「強い」決意表現です。

「絶えなば」= 下二段動詞「絶ゆ」の連用形 + 完了の助動詞「ぬ」の未然形「な」+ 接続助詞「ば」で、順接の仮定条件を表します。

「もし~ならば」という訳になります。

「絶えね」= 「ね」は、完了の助動詞「ぬ」の命令形。

「絶えてしまえ」という訳です。

【ながらえば】

下二段動詞「ながらふ」の未然形 + 接続助詞「ば」で、順接の確定条件を表します。

「生き長らえてしまうのならば」という、仮定を表す意味です。

【忍ぶること】

上二段動詞「忍ぶ」の連体形。

「耐えること」や「我慢すること」を意味します。

特に恋心や苦しい感情を抑える事を示します。

【よわりもぞする】

「弱くなってしまう」という意味。

我慢している恋心が弱まる事を表しています。

係助詞「も」と「ぞ」が重なり、「する」に結びついています。

作者: 式子内親王

式子内親王(しきし(しょくし)ないしんのう) 〈1149年 ~ 1201年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した後白河院の第三皇女で、優れた歌人として知られています。

↓後白河院について解説しています、こちらもご覧ください!!↓

仏教でも高僧との交流が深く、生涯を通じて深い信仰心を持っていたことが伝えられています。

繊細でありながら力強い感情表現が特徴で、多くの勅撰和歌集に収められており、藤原俊成の弟子と伝わっています。

↓藤原俊成の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓

特に恋愛や人生の儚さ、精神的な葛藤をテーマにした作品が多く、平安末期の社会動乱の中での個人的な心情や宗教的な思索が反映されています。

鑑賞:命の糸など絶えて構わない、耐えられている内に🪢

「命の糸」とも言われる「玉の緒」が切れてもいい強い覚悟と、それに伴う複雑な心情を繊細に表現しています。

冒頭の「絶えなば絶えね」という断定的で潔い言葉からは、命を終わらせる覚悟が伝わり、その潔さが読み手の胸を打ちます。

「ながらへば」という条件節は、「もし長く生き続けるならば」という未来への不安を含んでおり、後に続く「忍ぶることのよわりもぞする」という句により、命が続く限り耐え忍ばなければいけない辛さが表現されています。

特に「忍ぶること」という言葉には、恋愛や社会的制約の中で自分の感情を抑え込む苦しみが込められており、平安・鎌倉期の女性の立場や内面世界を反映されています。

私の恋を人に知られるくらいなら、死んだ方がマシだと詠めるのは、なんと芯の強い女性なのでしょうか。

生命の儚さと精神の苦悩を鋭く、深く、そして美しく描いた作品であり、時代や立場を超えて人の心に響き続ける普遍的な魅力を、今に伝えています。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント