↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

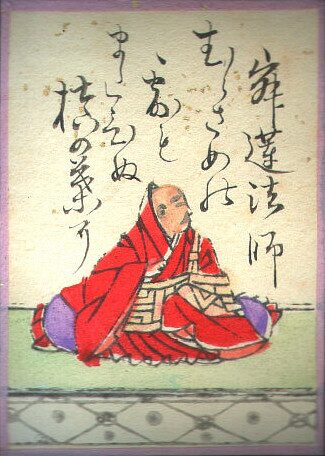

87番 寂蓮法師(じゃくれんほうし) 『新古今集』

村雨(むらさめ)の 露もまだひぬ 槇(まき)の葉に

霧立ちのぼる 秋の夕暮れ

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

通り雨のしずくがまだ乾ききっていない槇の葉に、

霧が地面や木々の間からふわりと湧き上がる、そんな秋の夕暮れである。

語句解説

【村雨(むらさめ)】

一時的に降るにわか雨、夕立や通り雨のこと。

秋の短い雨を指します。

【露もまだひぬ】

「露」は草木につく水滴。

〈画像:Wikimedia Commons〉

今回は雨のしずくの意味も含む。

「ひぬ(干ぬ)」= 動詞「干る」の完了形 + 打消の助動詞「ず」の連用形「ぬ」。

「まだ乾いていない」という意味。

【槇(まき)の葉】

常緑樹のマキ(槇)の葉。

〈画像:Wikimedia Commons〉

硬くて水をよくはじく葉で、雨や露が長く残る様子を表すのにふさわしい。

【霧立ちのぼる】

霧が地面や木々の間からふわりと湧き上がる様子を表しています。

現在でも、春なら「霞(かすみ)」秋なら「霧(きり)」と使い分けます。

【秋の夕暮れ】

秋特有のもの寂しさや静けさを感じさせる夕方(幽玄)。

古典和歌では「秋の夕暮れ」は美的情趣の象徴的な結びで、寂寥感や哀愁を強く伴う。

作者: 寂蓮法師

寂蓮(じゃくれん) 〈1139年 ~ 1202年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した歌人。

俗名は藤原定長(ふじわらのさだなが)で、藤原俊成の養子です。

↓藤原俊成の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

『新古今和歌集』の撰者となり、院近臣(上皇の側近)として仕えた後に出家し、「寂蓮」と号しました。

西行法師と親交が深く、ともに旅をし、自然や仏教的な無常観を詠み込んだ多くの歌を残しました。

↓西行法師の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

歌風は繊細で情趣に富み、しみじみとした哀感を漂わせるのが特徴です。

華やかな宮廷文化と、出家後の静謐な自然観照の双方を知る人物で、その経験が彼の歌の深みを形作っています。

余計な言葉をそぎ落とした簡潔さと、行間に漂う深い情感という、西行や藤原俊成らとも共鳴する美意識が感じられます。

鑑賞:静的な露と動的な霧、秋の夕暮れ💧

雨上がりの秋の夕暮れを、わずかな時間の変化と繊細な自然描写で切り取った作品です。

冒頭の「村雨」は、一時的に降るにわか雨を指し、その雨粒が「槇の葉」にまだ残っている様子が「露もまだひぬ」という言葉で丁寧に描かれています。

「槇の葉は硬く水を弾くため、雨の後でも水滴が長く残る性質」があり、詠み手ならではの観察です。

そこへ「霧立ちのぼる」という動きが加わります。

静止している雨露の情景に、霧がゆるやかに湧き上がる様が加わることで、時間の経過や空気の湿り気、夕暮れの冷え込みまで感じ取れます。

結句「秋の夕暮れ」は、古典和歌で特別な情趣を持つ定型的な結びですが、目の前の情景全体を包み込む寂寥感を漂わせています。

夕暮れの光と霧の淡い色調、そして雨露の冷たさが、秋特有の静けさと儚さを強く印象づけています。

寂蓮法師らしい簡潔で無駄のない言葉選びと、自然の中に潜む深い情感が響き合う一首です。

まさに「幽玄」と「わびさび」が融合した情景美が味わえます。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント