↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

83番 皇太后宮大夫俊成(こうたいごうぐうのだいぶとしなり) 『千載集』

世の中よ 道こそなけれ 思ひ入(い)る

山の奥にも 鹿ぞ鳴くなる

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

ああ、この世はどこにも進む道がないものだ。

思い悩んで山奥へ分け入っても、そこでも鹿がもの悲しく鳴いていることよ。

語句解説

【世の中よ】

「世間よ」「人の世よ」という呼びかけ。

ここでは感嘆や嘆きのニュアンスを込めている。

「よ」は詠嘆の間投助詞です。

【道こそなけれ】

「道」は本来の通り道だけでなく、「生き方」「進むべき方向」という比喩的意味があります。

「こそ~なけれ」は係り結びの形。

「こそ」が逆接・強調、「なけれ」は形容詞「ない」の已然形。

【思ひ入(い)る】

強く思いつめて深く入り込むこと。

今回は悩みや思索にふけって山奥へ入ることを意味します。

【山の奥にも】

「山の奥」= 山深い場所。

俗世から離れた静かな所。

隠遁・孤独の象徴です。

【鹿ぞ鳴くなる】

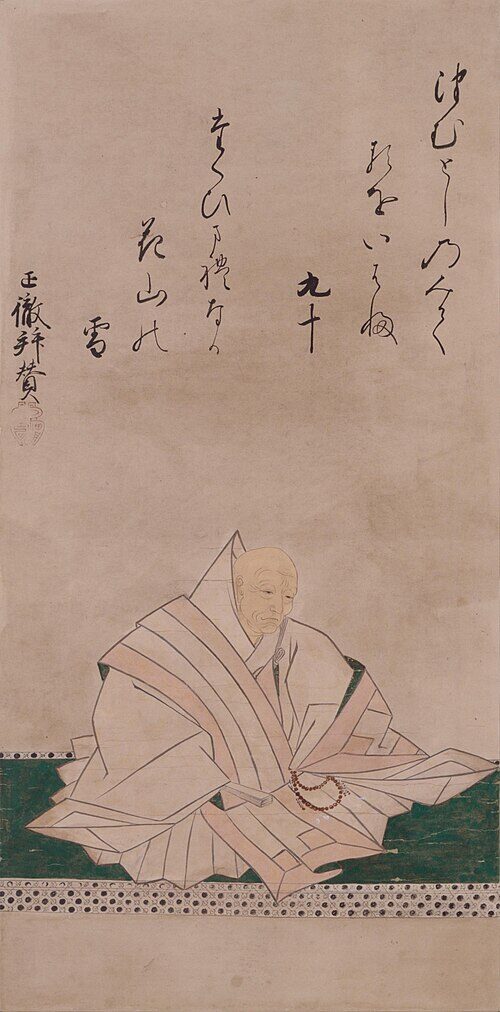

〈画像:Wikimedia Commons〉

「鹿」は秋の季語で、特にオス鹿の鳴き声は物悲しさの象徴です。

「ぞ」は強意の係助詞。

「なる」は推定の助動詞「なる」の連体形で、「ぞ」と係結びになっている。

作者: 皇太后宮大夫俊成

藤原 俊成(ふじわら の としなり) 〈1114年 ~ 1204年〉

〈画像:Wikimedia Commons〉

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した公家であり、百人一首の撰者・藤原定家の父です。

↓息子・藤原定家の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓

後白河院の信任を受け、勅撰和歌集『千載和歌集』の撰者を務めるなど、当時の歌壇で大きな役割を果たしました。

晩年には出家し、「釈阿」とも呼ばれています。

俊成は歌論書『古来風体抄』を著し、和歌において「幽玄」の美を最も重要な理念として位置づけました。

幽玄とは、感情を直接的に吐露するのではなく、情景や余韻を通して読む者の心に静かに深い感動を呼び起こす美のことです。

その作風は息子の藤原定家をはじめ、多くの歌人に影響を与え、鎌倉時代の和歌の方向性を決定づけました。

彼は平安末期の宮廷文化の華やかさと、鎌倉初期の新しい時代感覚の両方を体現した人物であり、日本の和歌史において欠かすことのできない存在です。

鑑賞:考えても答えが出ない、これからの道 🦌

人生における行き場の無さと、その感情から逃れようとしても結局はどこまでもつきまとう孤独感を、鮮やかな情景によって表しています。

冒頭の「世の中よ 道こそなけれ」という呼びかけには、人生の進むべき道が見えない絶望感や諦めが込められています。

続く「思ひ入る 山の奥にも」という表現は、俗世から離れた山奥に身を置こうとする姿を描きますが、その行動には心の安らぎを求める切実な願いが感じられます。

しかし、そこでも「鹿ぞ鳴くなる」と結ばれることで、山奥で聞こえる鹿の鳴き声が、むしろ孤独や寂しさをいっそう際立たせる効果を生んでいます。

鹿の声は古来、秋の寂しさや恋の物悲しさの象徴であり、この場面では人の世から離れてもなお、胸に迫る孤独や哀感が消えないことを象徴しています。

この歌は「逃れようとしても逃れられない心の寂しさ」という普遍的な人間の感情を描き出しており、読む者に深い共感と余韻を与えます。

〈~理解が深まる、この和歌の背景!~〉

この和歌は作者が27歳で詠んだ一首です。

今で言う27歳は人生の分岐点として、これからの人生をしっかり考えていこうとする時期に当たります。

当時は不安定な世の中だったので、藤原俊成の友人達が次々と出家し、死後に向けて仏教の修行に入る年齢でもあったのです。

受験勉強、進学、就職など、現在でも周囲がやってるから自分もやらなきゃって焦る事、結構ありますよね。

作者も同じように悩み、いくら考えても答えが出ない状況の中で、今回の歌を詠んだと言われています。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

コメント