↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)

今回の和歌

8番 喜撰法師(きせんほうし) 『古今集』

わが庵(いほ)は 都のたつみ しかぞすむ

世をうぢ山と 人はいふなり

〈画像:Wikimedia Commons〉

現代語訳

現代語訳

私の住まいは、都の南東の宇治の山奥にあり、こうして静かに暮らしている。

世間の人は、私が「世の中を厭(いと)って宇治山にこもっている」と言っているようです。

語句解説

【わが庵(いほ)】

自分の小さな住まい。

庵=草や竹で作った小屋。

【たつみ】

「南東」の意味。(京都の南東=宇治の方角)

【しかぞすむ】

「しか」=「このように」、「すむ」=「住む」の意味。

喜撰法師の生活の様子から、「こうして静かに住んでいる」の意味。

【世をうぢ山と】

「世を厭(う)し」と「宇治」の掛詞。

「宇治」は、現在の京都府宇治市です。(平等院鳳凰堂がある場所ですね)

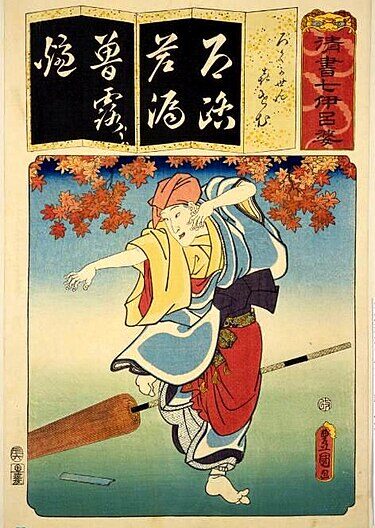

〈画像:Wikimedia Commons〉

「世間を嫌って宇治山にこもる」の意味と、「宇治山に住んでいる」の意味が重なる。

【人はいふなり】

「言う」=「(世間の人が)噂している・言いふらしている」意味。

「なり」=「〜というようだ」「〜だそうだ」など伝聞の助動詞。

自分が聞いた話やうわさを柔らかく伝える時に使います。

作者:喜撰法師

喜撰法師(きせんほうし) 〈生没年 不詳〉

〈画像:Wikimedia Commons〉平安時代前期の歌人で、六歌仙(ろっかせん)の一人に数えられています。

六歌仙とは『古今和歌集』の仮名序で、紀貫之が特に優れた歌人として挙げた6人を指します。

喜撰法師はその中でも特に謎の多い人物で、実在が疑われるほど資料が少なく、名前以外のことは殆ど分かっていません。

どこの寺の僧だったのか、どのような人物だったのかといった情報は不明ですが、「法師」という呼称から、出家した人物だった事は確かと考えられます。

六歌仙に選ばれていることから、当時の人々から一定の評価を受けていたと考えられていますが、現存する和歌は今回の一首のみであり、他の歌や人物像については後世の推測に頼るしかありません。

そのため、「歌によってのみ存在を感じることができる、最も神秘的な歌人の一人」として、文学史上は特異な位置を占めています。

鑑賞:自らの住まいとその生活 ⛰️

自分が都の南東にある宇治山の庵に住んでいる事を述べつつ、それを見た人々が「世を厭(う)って宇治山にこもっているのだ」と噂している様子を皮肉混じりに表現しています。

冒頭の「わが庵は都のたつみ」ですが、庵という言葉には簡素で質素な住まいというニュアンスが込められており、作者が物質的な豊かさや社会的な地位を求めず、静かで慎ましい暮らしを選んでいる事が分かります。

「しかぞすむ」は、「このように住んでいるのだ」とやや強調した語り口であり、自らの生活に満足している静かな誇りが滲み出ています。

一方で下の句、「世をうぢ山と人はいふなり」では、「世を憂し」と「宇治山」とを掛けた技巧的な言葉遊びが用いられています。

作者が自らの行動を世間が勝手に解釈し、まるで世捨て人のように言い立てる事への、軽い違和感や諦念のような感情も読み取れます。

この歌の魅力は、隠者的生活を肯定しながらも、世間の眼差しを静かに観察する距離感にあります。

決して感情的に世を否定している訳ではなく、むしろ淡々とした口調で語ることで、俗世から少し身を引いた穏やかな知性が伝わってくると思います。

自然体のことばと掛詞によって、深い余韻と孤高の美学が表現されているのです。

↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊

コメント